- •Аналоговая электроника

- •1 Полупроводниковые приборы

- •1.1 Зонная теория полупроводников

- •1.2 Примесные полупроводники

- •1.3 Полупроводниковый диод

- •1.4 Стабилитрон

- •1.5 Транзисторы

- •1.5.1 Структура транзистора

- •1.5.2 Схемы включения транзистора

- •1.5.3 Характеристики транзистора (схема об)

- •1.5.4 Физическая модель транзистора

- •1.5.5 Полевые (канальные) транзисторы (пт)

- •1.6 Другие полупроводниковые приборы

- •1.6.1 Тиристоры

- •1.6.2 Фотоэлектронные полупроводниковые приборы

- •1.6.3 Интегральные микросхемы

1.4 Стабилитрон

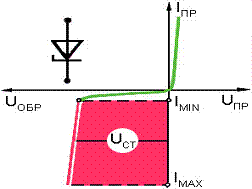

Повышая концентрацию примесей {глава 1.2}, в кремниевых диодах можно добиться обратимости процесса электрического пробоя. При этом на обратной ветви ВАХ {глава 1.3} образуется участок, на котором большие изменения тока через переход вызывают небольшие изменения напряжения(рис.1-7). Диоды, имеющие такую ВАХ, называются стабилитронами, или опорными диодами, так как они используются для стабилизации напряжения.

Рис

1-7 Вольт амперная характеристика

стабилитрона

Рис

1-7 Вольт амперная характеристика

стабилитрона

Основными параметрами стабилитронов являются: Iмин, Iмакс соответственно минимальный и максимальный токи стабилизации, определяющие рабочий участок ВАХ. Обычно значение Iмин лежит в пределах от 3 мА до 100 мА, а Iмакс - от 10 мА до 3 А.

Uстаб.ном - номинальное напряжение стабилизации, обычно от 1 до200 В;

Rдин=dU/dI - динамическое сопротивление, где dI,dU - приращения тока и напряжения на рабочем участке ВАХ, обычно Rдин=10- 100 Ом.

У стабилитрона обратное напряжение остается практически постоянным при условии

Iобрмакс>= I>= Iобр, мин.

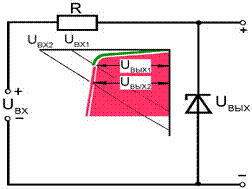

Рис.1-8

Схема включения стабилитрона

Рис.1-8

Схема включения стабилитрона

Uнестаб = Uстаб+Iстаб Rогран

Uстаб= 3,3 В – 150 В

Iстаб, мин = 2 – 5 мА

Iстаб, макс = 30 – 500 мА

Стабилизирующие свойства характеризуются коэффициентом стабилизации:

Kстаб=(ΔUнестабUстаб) / (UнестабΔUстаб) Кстаб = 5-10 .

Для повышения коэффициента стабилизации применяется каскадное соединение стабилизирующих ячеек.

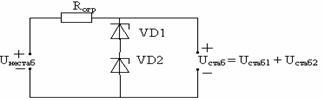

Рис.1-9

Каскадное соединение стабилитронов

Рис.1-9

Каскадное соединение стабилитронов

Недостаток многоячеечного стабилизатора - большие потери напряжения на ограничительных резисторах. Для увеличения стабилизированного напряжения применяется последовательное соединение стабилитронов.

Рис.1-10

Последовательное соединение стабилитронов

Рис.1-10

Последовательное соединение стабилитронов

Если стабилитроны включить встречно, то при подаче на них переменного напряжения происходит двустороннее ограничение выходного напряжения(рис).

Рис.1-11

Встречное соединение стабилитронов

Рис.1-11

Встречное соединение стабилитронов

Параллельное соединение стабилитронов не применяется т.к. в момент включения всегда открывается стабилитрон с наименьшим Uстаб.и остальные стабилитроны остаются закрытыми.

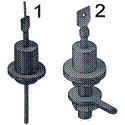

Рис.1-12

Внешний вид стабилитронов

Рис.1-12

Внешний вид стабилитронов

1-маломощный стабилитрон;

2-мощный стабилитрон с креплением на теплоотводе

1.5 Транзисторы

1.5.1 Структура транзистора

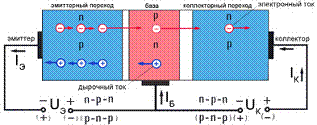

Транзистор представляет собой трехслойный полупроводниковый прибор со слоями чередующегося типа проводимости {глава 1.2}. Существуют транзисторы типа pnp и npn.

Рис.1-13

Структура транзистора

Рис.1-13

Структура транзистора

Эмиттер – p-полупроводник с большим количеством примесей.

База – n-полупроводник с малым количеством примесей. Слой базы очень тонкий,порядка 1 мкм.

Коллектор – p полупроводник со средним количеством примесей. Переход эмиттер-база называется эмиттерным переходом, переход база-коллектор – коллекторным переходом.

Наиболее часто транзистор включается так ,что эмиттерный переход включен в прямом направлении, а коллекторный - в обратном.

При включении транзистора из эмиттера в базу инжектируется большое количество дырок, которые путем диффузии распространяются в базе, доходят до коллекторного перехода и втягиваются им, образуя большой коллекторный ток. Iк-≈Iэ , но Iк- < Iэ. Поведение транзистора описывается 2-я уравнениями:

Iэ = Iб + Iк и Iк = αIэ +Iк0 , где α – коэффициент передачи тока транзистора, включенного по схеме с общей базой (ОБ). α=0,9 – 0,995.

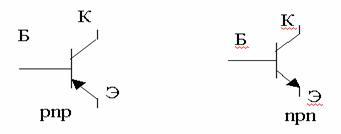

Рис.1-14

Условные обозначения транзисторов

Рис.1-14

Условные обозначения транзисторов

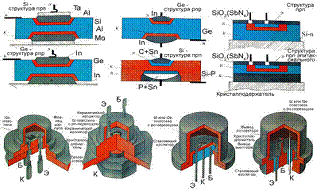

Рис.1-15

Внешний вид транзисторов различной

мощности

Рис.1-15

Внешний вид транзисторов различной

мощности