- •Лекция № 1. Одноэтажные здания

- •Типы зданий. Основные требования к решениям зданий

- •2. Схемы каркасов зданий

- •1.3. Конструктивные схемы покрытий

- •2.1. Привязка разбивочных осей и конструкций

- •2.2. Унификация нагрузок

- •2.4. Расчет поперечных рам с учетом пространственной работы каркаса здания

- •2.5.Фонари

- •Основные вопросы конструктивного решения колонн

- •Лекция № 3.

- •4.1. Типы колонн и область их применения

- •4.2. Особенности статического расчета колонн

- •6.3. Основные вопросы конструктивного решения колонн

- •4.4. Типовые колонны прямоугольного сечения для зданий без кранов и с кранами

- •4.5. Типовые двухветвевые колонны для зданий с мостовыми кранами

- •4.6. Типовые двухветвевые колонны для зданий с проходами в уровне подкрановых балок

- •4.7. Типовые колонны торцовых и продольных фахверков

- •4.8. Нулевой цикл работ

- •4.10. Вопросы проектирования сборных фундаментов

- •5.1. Нулевой цикл работ

- •5.3. Вопросы проектирования фундаментов

- •5.4. Ленточные фундаменты

- •6.1. Область применения

- •6.2. Фермы

- •6.3. Арки

- •6.4. Подстропильные конструкции

- •Общие сведения

- •Рамно-связевая система

- •Рамная система

- •Конструктивные схемы многоэтажных гражданских зданий

- •Расчетные схемы

- •5. Деформационные швы

- •2. Типизация сборных элементов

- •Лекция № 9.

- •Безбалочные сборные перекрытия

- •Лекция № 10.

- •Классификация оболочек

- •По характеру кривизны срединной поверхности различают оболочки одиночной и двоякой кривизны.

- •11.2. Некоторые сведения из аналитической и дифференциальной геометрии

- •11.4. Оболочки положительной гауссовой кривизны для покрытий зданий

- •11.5. Конструирование оболочек; требования, налагаемые условиями изготовления и монтажа; стыки и узлы оболочек

- •11.6. Примеры осуществления оболочек

4.1. Типы колонн и область их применения

Сборные железобетонные колонны одноэтажных производственных зданий по назначению можно разделить на колонны для зданий без кранов и колонны для зданий, оборудованных мостовыми или другими кранами, для которых необходимы подкрановые пути, опирающиеся на колонны. Среди последних можно выделить колонны для зданий с мостовыми электрическими кранами массового применения, колонны для зданий с ручными мостовыми кранами, встречающимися значительно реже, и колонны для особых случаев: для зданий с мостовыми кранами, расположенными в два-три яруса, зданий со специальными кранами и др.

По расположению в здании колонны делят на колонны крайних рядов (их же используют и в рядах, примыкающих к продольным температурным швам) и колонны средних рядов, имеющие обычно среднюю вертикальную ось симметрии.

Кроме основных колонн в одноэтажных зданиях используют также колонны (стойки) фахверка продольных и торцовых стен, колонны этажерок и рабочих площадок.

По конструкции колонны бывают постоянного и переменного сечения по высоте (так называемые ступенчатые колонны), сплошные (прямоугольного или двутаврового сечения) и сквозные (двухветвевые), которые могут быть безраскосными и раскосными. Известны также решения колонн пустотелых — прямоугольного и круглого сечения.

В колоннах переменного сечения по высоте возможны различные варианты сочетания сечений: например прямоугольного в нижней (подкрановой) и верхней (надкрановой) части колонн, двутаврового сечения в подкрановой и надкрановой части, двутаврового в подкрановой и прямоугольного в надкрановой части. Двухветвевые колонны для зданий с мостовыми кранами обычно устраивают с надкрановой частью прямоугольного сечения.

Нетиповые железобетонные колонны применяются крайне редко: в отдельных случаях расширения или реконструкции зданий, в зданиях с неунифицированиыми параметрами, если в них нельзя применить по противопожарным требованиям стальные колонны, и в других особых случаях.

4.2. Особенности статического расчета колонн

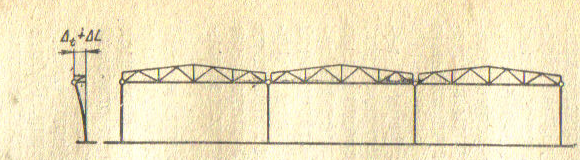

При проектировании одноэтажных производственных зданий основной расчетной схемой является схема поперечной рамы с шарнирным прикреплением ригелей к колоннам (рис. 4.1.). Такая схема отвечает практике применения сборных железобетонных конструкций в зданиях без мостовых кранов, с мостовыми кранами, а также в зданиях со смешанным каркасом – при железобетонных колоннах и стальных фермах.

Рис. 4.1. Схема поперечной рамы одноэтажного здания

Схемы продольных рам каркаса здания зависят от типа стропильных конструкций, наличия подстропильных конструкций и подкрановых балок (рис. 6.2—6.4).

Рис. 4.2. Схемы продольных рам одноэтажных зданий со стропильными конструкциями, имеющими высоту на опоре до 1 м

а – для зданий без мостовых кранов высотой не более 10,8 м; б – то же, высотой более 10,8 м; в – для зданий с мостовыми кранами; 1 –диск покрытия; 2 – стропильные конструкции; 3 – температурный шов; 4 –колонны; 5 –распорки; 6 – вертикальная связь; 7 – подкрановые балки

Рис. 4.3. Схемы продольных рам одноэтажных зданий со стропильными конструкциями, имеющими высоту на опоре более 1 м

а – для зданий без мостовых кранов при небольшой высоте; б – то же, при большой высоте; в – для зданий с мостовыми кранами (обозначения на рис. 4.2)

Рис. 4.4. Схемы продольных рам одноэтажных зданий с подстропильными конструкциями

а – для зданий без мостовых кранов при небольшой высоте; б – то же, при большой высоте; в – для зданий с мостовыми кранами (обозначения на рис. 4.2); 5 – подстропильные конструкции

В узлах соединения стропильной конструкции с фермой, характерных для массового применения, как это можно полагать, моменты, возникающие в результате, защемления, сравнительно небольшие. Они частично погашаются благодаря наличию закладных листов верха колонны и опорной части стропильной конструкции и подкладного листа между ними. Моменты в оголовках колонн возникают также вследствие перемещения центра тяжести сжимающих сил, передающихся от опорной части ферм при перемещении колонн (в большей мере это относится к колоннам по средним осям зданий).

Статический расчет колонн для многопролетных зданий с мостовыми кранами очень сложен из-за большого количества нагрузок и необходимости составления различных комбинаций этих нагрузок, из которых определяют наиболее неблагоприятные сочетания усилий: нормальных сил, моментов и поперечных сил.

Расчет колонн для зданий без мостовых кранов менее сложен. Нагрузки для этих колонн: собственный вес покрытия здания и снеговая нагрузка, приложенные в виде нормальной силы с эксцентриситетом к крайним стойкам и центрально к средним; нагрузки от подвесного транспорта и веса крановых путей, от подвесных потолков (если таковые имеются), коммуникаций и другие нагрузки, приложенные к стропильным конструкциям и передаваемые через опорные части на колонны здания; ветровая нагрузка, действующая на конструкции покрытия здания (в том числе и на фонари) и передаваемая на жесткий диск покрытия или связи, — эта нагрузка действует на раму в виде сосредоточенных сил на уровне верха колонн. На крайние колонны действуют также нагрузки от веса стен (если стены не самонесущие и опираются на каркас здания), горизонтальная нагрузка от активного давления ветра и отсоса, распределенного по высоте крайних колонн.

Колонны для зданий с мостовыми кранами в общих случаях рассчитывают, кроме того, на различные комбинации вертикального давления мостовых кранов, расположенных в пролетах здания, с учетом собственного веса подкрановых балок. В конкретных проектах возможны и другие виды нагрузок на колонны одноэтажных зданий в зависимости от их использования.

Колонны многопролетных рам на все виды нагрузок, кроме ветровой, рассчитывают как стержни, имеющие защемление внизу и неподвижный шарнир вверху. Колонны рассчитывают в соответствии с их конструкцией как стержни с постоянным либо переменным сечением и переменной (ступенчатой) жесткостью.

Колонны однопролетных и двухпролетных рам рассчитывают как стержни, имеющие защемление внизу и смещаемый шарнир вверху. При расчете необходимо учитывать смещение верха колонн, определяя смещающую силу и рассчитывая раму на эту силу. Раму рассчитывают с использованием законов строительной механики, определяя усилия в основной схеме и усилия от смещений, которые затем суммируют. При этом ригель принимают несжимаемым, и все стойки рамы получают одинаковое смещение, а единичную горизонтальную силу между стойками распределяют в зависимости от коэффициента, характеризующего жесткость колонн на сдвиг и определяемого по формуле, приведенной в руководстве по расчету колонн.