- •Расчетно-графическая работа

- •Составление калькуляции транспортных средств.

- •2. Составление калькуляции стоимости материалов.

- •Калькуляция стоимости материалов

- •3. Составление единичной расценки

- •Исходные данные для составления единичной расценки на устройство непроходных каналов

- •Единичная расценка 07-06-001-2 на устройство непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов

- •4. Определение сметной стоимости строительных работ базисно-индексным способом

- •Определение объемов строительно-монтажных работ

- •5. Организация строительного производства

- •5.2. Организация неритмичных потоков

- •5.3. Матричный способ расчета ритмичных потоков

- •5.4. Определение площадей складов

- •5.5. Определение потребности во временных зданиях и сооружениях

- •5.6. Определение потребности строительства в воде

- •5.7. Расчет мощности трансформаторной подстанции

- •Список литературы

Определение объемов строительно-монтажных работ

Исходные данные:

Тип канала – Л6-5;

Условный диаметр труб – 250 мм;

Наружный диаметр труб – 273 мм;

Глубина траншеи Н=1,6м;

Группа и характеристика грунта – 2, суглинок;

Длина трассы Л=1700 м;

Производительность звена монтажников Стр=35 м трассы/смену;

Толщина тепловой изоляции – 80 мм.

Основные параметры лотков для тепловых сетей:

Тип лотка – Л6-5;

Размеры: Ш=1,16 м, длина Д=5,97 м, В=0,53 м, h=0,08 м;

Расход материалов: бетон – 0,9 м3, сталь –47,4 кг;

Масса –1,8 т;

Объем железобетона на 1п/м лотка с учетом плиты перекрытия – 0,15 м3.

Толщина плиты перекрытия составляет 0,1 м.

Рис.4.1. Схема лотка

Для подземной прокладки теплотрассы объемы работ рассчитываются в следующем порядке:

Определяются расчетные параметры траншеи.

Ширина траншеи по дну составляет:

а=Ш+0,2м=1,16+0,2=1,36м

где Ш=1,16 м – ширина канала по наружному обмеру.

Ширина траншеи по верху равна:

А=а+2с=1,36+2·1,6·0,5=5,28 м

где с – заложение откоса траншеи,

с=Н·м=1,6·0,5=0,8 м.

Рис.4.2 Определение расчетных параметров траншеи

Определяются объемы выемки:

- на 1 п.м. траншеи:

Огр=(а+м·Н)·Н=(1,36+0,5·1,6)·1,6=3,46 м3

где Н=2,15м – глубина заложения;

- на всю длину трассы:

Робщ= Огр·Л=3,46·1700=2875,2 м3

где Л=17000м – длина трассы по заданию.

Определяются расчетная производительность и его выбор (определение вместимости ковша).

Расчетная производительность экскаватора, обеспечивающего постоянный фронт работ для трубоукладчиков, определяется по формуле:

Ррасч= Огр· Стр=3,46·35=121 м3/смену

где Огр =6,73м3– объем грунта, подлежащий выемке на 1 п.м. траншеи,

Стр=35 м трассы/смену – скорость движения монтажников при укладке каналов или монтаже опор.

Принимаем экскаватор обратная лопата с вместимостью ковша 0,25 м3. При этом производительность за смену при разработке грунтов 1 группы составит 80 м3 (+1,5%).

Определяются объемы разработки грунта вручную:

Рручн=а·Л·Нручн=1,36·1700·0,1=231,2 м

где Нручн=0,1 м – глубина недобора грунта экскаватором.

Определяются объемы механизированной разработки траншеи экскаватором:

Рмех=Робщ – Рручн=2875,2 – 231,2=2644 м3

Определяются объемы грунта для засыпки траншеи бульдозером:

Рзас=Робщ – Рконстр=2875,2 – 1242,36=1632,84 м3

где Рконстр – объем, занимаемый конструкциями каналов или сетевых колодцев, м3.

Рконстр=Ш∙(В+0,1)∙Л=1,16∙(0,53+0,1)∙1700=1242,36 м3

где В – высота канала по наружному обмеру. Это значение необходимо увеличить на толщину плиты перекрытия 0,1м.

Подсчитанные объемы земляных работ заносятся в бланк локальной сметы с соблюдением единиц измерения, указанных в сборниках единичных расценок.

Укладка непроходных каналов

Объем работ по прокладке теплотрассы

2Л=2·1700=3400 м=3,4 км.

5. Организация строительного производства

5.1.Организация ритмичных потоков с кратным ритмом работы бригад

Исходные данные:

Общее число захваток: N=9

Состав работ и количество исполнителей:

|

Вариант |

Состав работ (К) |

Количество исполнителей (чел) |

Ритм работ |

|

|

| ||

|

7 |

Земляные работы |

4 |

2 |

|

Устройство песчаного основания |

6 |

1 | |

|

Установка бортового камня |

6 |

1 | |

|

Устройство бетонной подготовки |

8 |

2 | |

|

Асфальтирование покрытия |

8 |

1 |

Технологический перерыв τ между устройством бетонной подготовки и асфальтированием покрытия принят равным 6 дней.

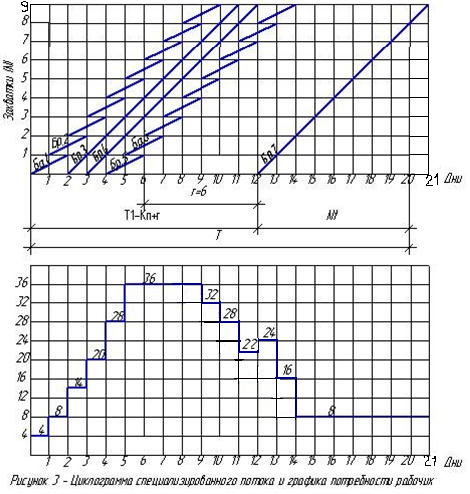

Шаг потока (t) принимаем равным наименьшему ритму работы бригад, т.е. t = К2 = К3 = К5 = 1 день

Общая продолжительность работы всех бригад на одной захватке определяется как сумма К1 + К2 + К3 + К4 + К5 (2+1+1+2+1)

Количество бригад, участвующих в выполнении работ определяется по формуле:

Используя общую формулу потока,

найдем, что общая продолжительность специализированного потока

Т0 = 7 + (8 - 1) ∙ 1 + 6 = 21 дней.

Циклограмма потока строится в осях координат (рис 3.): по оси ординат откладываем необходимое количество захваток, а по оси абсцисс – продолжительность работ в днях. Принимаем необходимый масштаб времени, по оси абсцисс откладываем 21 день и строим циклограмму специализированного потока:

В осях координат проводим линию хода работ сначала для первого частного потока, а после освобождения первой захватки - для второго. Аналогично строятся циклограммы работ остальных бригад.

После построения циклограммы специализированного потока строится диаграмма потребности рабочей силы. В первый день на первой захватке работает бригада № 1 в составе 4 человек. На второй день в выполнение земляных работ на второй захватке включается бригада № 2 также в количестве 4 человек. Таким образом, в специализированный поток включаются всё новые бригады частных потоков. Вследствие этого одновременная численность работающих на объекте возрастает до 40 человек. Период, пока в специализированный поток не включились все 40 человек, носит название периода развёртывания потока.

Время, в течение которого на объекте находится наибольшее (максимальное) количество исполнителей, носит название периода установившегося потока - Ту. В моем варианте Ту равен 1 дню.

После периода установившегося потока из специализированного потока начинают исключаться частные потоки, т. е. специализированный поток свёртывается. Период, когда в специализированном потоке уменьшается количество исполнителей, носит название периода свёртывания потока.

На основе диаграммы потребности рабочей силы определяется среднее количество исполнителей в специализированном потоке по формуле:

Где: ti - продолжительность частного потока с наименьшим ритмом, в днях;

ni - количество исполнителей в бригаде, выполняющих работы в

частном потоке.

Определив среднее количество исполнителей в специализированном потоке, рассчитываем показатель равномерности потока по количеству рабочих α1 по формуле:

Подставив соответствующие значения, получим:

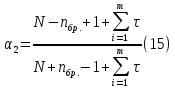

Затем определяем показатель равномерности потока по времени α2

Подставив соответствующие значения, получим:

Чем больше α1, тем равномернее поток. В пределе α1 стремится к 1. Для установившихся потоков α1= 0,5.

Показатель равномерности потока по времени α2 показывает степень поточности. При значении α2 ≤ 0,5 периода установившегося потока нет.