Химия2013 / Раздача ИЗз-09Коллоидная / CollCh / Lec / Lecture3

.pdf

229

–при образовании гидрозоля иодида серебра путем медленного приливания водного раствора иодида калия к водному раствору нитрата серебра, взятому в избытке форму-

ла мицеллы аналогична (а);

–при образовании гидрозоля иодида серебра путем медленного приливания водного раствора нитрата серебра к водному раствору иодида калия, взятому в избытке формула

мицеллы аналогична (б)

т.е. соответственно имеем

230

Внутреннюю часть мицеллы составляет агрегат основного вещества. На поверхности агрегата расположены потенциалопределяющие ионы.

Агрегат вместе с потенциалопределяющими ионами со-

ставляет ядро мицеллы.

Ядро с противоионами плотной части двойного элек-

трического слоя образуют гранулу или коллоидную частицу

(частицу). Гранулу окружают противоионы диффузного слоя. Мицелла в отличие от гранулы электронейтральна.

Золь состоит из двух частей:

–мицелл, составляющих дисперсную фазу и

–интермицеллярной жидкости – дисперсной среды, в

состав которой входят растворитель и растворенные в нем электролиты и неэлектролиты.

Врассмотренных двух случаях золи иодида серебра характеризуются устойчивостью (наличие одноименных зарядов на агрегатах препятствует их объединению и росту кристаллов AgI), т.е. электролиты AgNO3 в первом случае и KI – во втором играют

роль стабилизаторов.

При введении индифферентного электролита в золь происходит сжатие диффузной части двойного электрического слоя. При достаточном количестве индифферентного электролита ионы диффузного слоя могут полностью перейти в адсорбционный слой и частица окажется лишенной заряда. В этом случае золь находится в изоэлектрическом состоянии, т.е. состоянии, при котором электрокинетический потенциал (ζ -потенциал) ра-

вен нулю (на этом понятии остановимся при рассмотрении элек-

трокинетических явлений). Точку, характеризующую состоя-

ние д. э. с., когдаζ = 0, называют изоэлектрической точкой

(ИЭТ)

При этом мицелла золя AgI, для которой стабилизатором является KI, имеет вид

231

{[AgI ]m nI − nK +}0 .

ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

Открытиеэлектрокинетическихявлений

Явления, связанные с взаимодействием электрического поля с зарядом жидкости или с поверхностным зарядом диспергированных частиц твердого тела, получили название

электрокинетических.

Электрокинетические явления были открыты Ф. Ф. Рейссом в 1808 г. при исследовании электролиза воды.

Рейсс поставил два эксперимента.

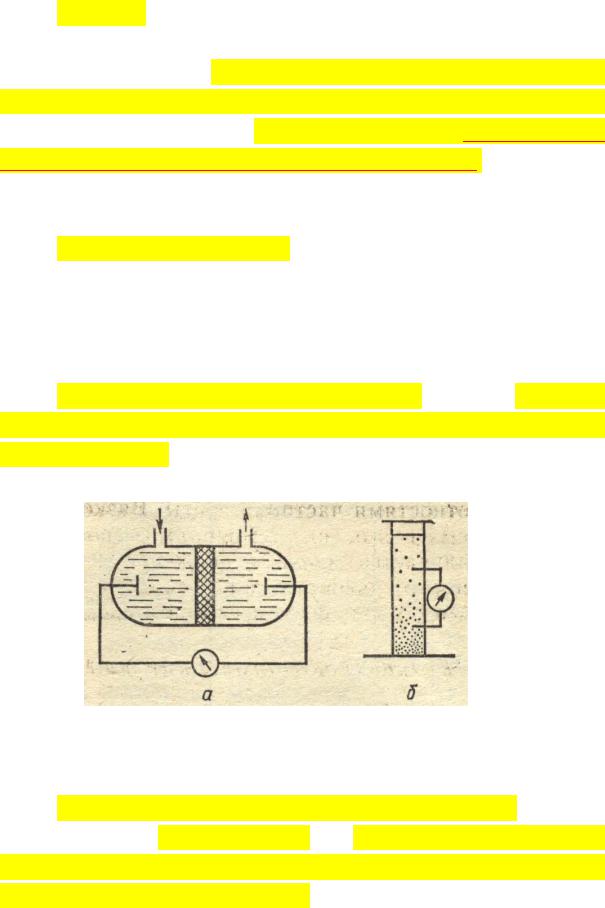

Рис. 45. Схематическое изображение опытов Рейса по электроосмосу (а) и электрофорезу (б)

В одном из них он использовал U-образную трубку (рис. 45 а), перегороженную в нижней части диафрагмой из кварцевого песка и заполненную водой. При наложении электрического поля он обнаружил движение жидкости в сторону отрицательно заряженного электрода, происходящее до тех пор, пока не устанавливалась определенная разность уровней жидкости (равновесие с гидростатическим давлением). Поскольку без диафрагмы движение жидкости отсутствовало, то последовал вывод о заряжении жидкости при контакте с частицами кварца. Явление перемеще-

ния жидкости в пористых телах под действием электрического поля получило название электроосмоса.

232

Вдругом эксперименте Ф. Ф. Рейсс погрузил в глину две стеклянные трубки, заполнил их водой и после наложения электрического поля наблюдал перемещение частиц глины в жидкости в направлении положительно заряженного электрода (рис. 45 б). Таким образом, было обнаружено, что частицы имеют заряд, противоположный по знаку заряду жидкости. Явление пе-

ремещения частиц дисперсной фазы в электрическом поле получило название электрофореза.

В1859 г. Квинке показал, что существует явление, обрат-

ное электроосмосу, т. е. при течении жидкости через пористое тело под влиянием перепада давлений возникает разность потенциалов. Это явление получило название потенциала

течения (или протекания)

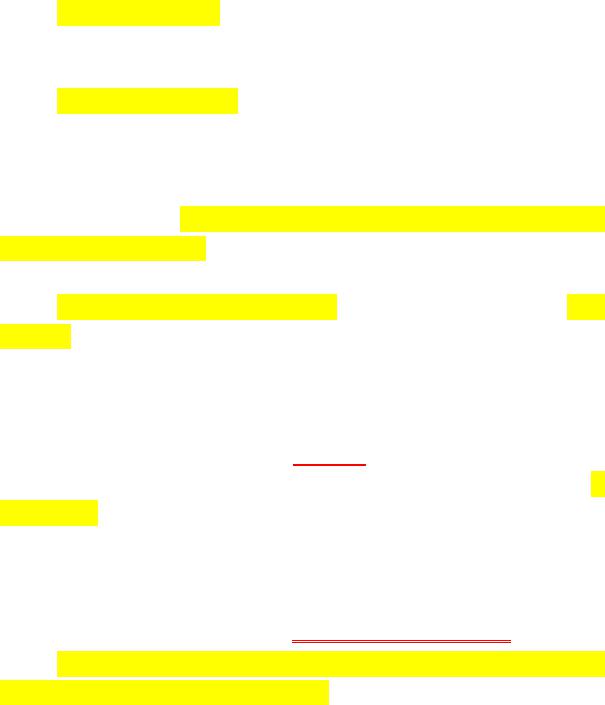

Возникновение разности потенциалов Квинке наблюдал при течении воды и водных растворов через разнообразные пористые материалы (глина, дерево, песок, графит и др.) (рис. 46 а).

Рис. 46. Схематическое изображение опытов по наблюдению за возникновением потенциалов течения (а) и седиментации (б)

Исследование эффекта, обратного электрофорезу, впервые было выполнено Дорном в 1878 г. Он измерял возникающую разность потенциалов при седиментации (оседании) частиц суспензии кварца в центробежном поле. Явление возникновения раз-

ности потенциалов при седиментации (осаждении) (рис. 46 б)

233

дисперсной фазы получило название потенциала седи-

ментации или оседания (или эффект Дорна).

Таким образом, по причинно-следственным признакам электрокинетические явления делят на две группы.

К первой группе относят явления, при которых относительное движение фаз вызывается электрической разностью потенциалов, это электроосмос и электрофорез.

Ко второй группе электрокинетических явлений принадлежат потенциал течения и потенциал седиментации, в которых возникновение электрической разности потенциалов обусловлено относительным движением фаз.

Наибольшее практическое применение получили электрофорез и электроосмос.

Электрокинетический потенциал

Электрокинетические явления в дисперсных системах воз-

можны при наличии на границе раздела фаз двойного электрического слоя, имеющего диффузное строение.

При относительном перемещении фаз происходит разрыв двойного электрического слоя по плоскости скольжения.

Плоскость скольжения обычно проходит по диффузному слою, и часть его ионов остается в дисперсионной среде. В результате дисперсионная среда и дисперсная фаза оказываются противоположно заряженными.

Потенциал, возникающий на плоскости скольжения при отрыве части диффузного слоя, называется электрокинетическим потенциалом или ζ (дзета) -потенциалом.

Плоскость скольжения может находиться на разном расстоянии от межфазной поверхности.

Это расстояние зависит

–от скорости движения фаз,

–вязкости среды,

–природы фаз и др.факторов.

234

Соответственно от всех этих факторов зависит и значение электрокинетического потенциала.

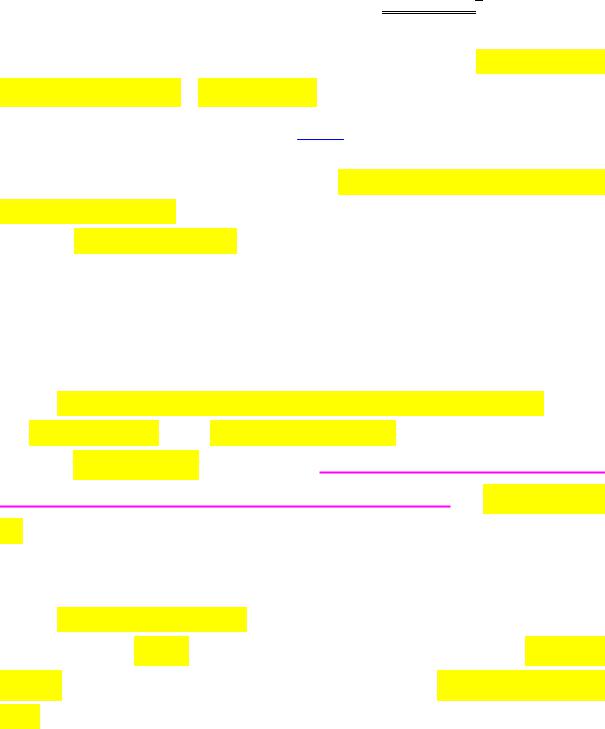

В общем случае ζ -потециал всегда меньше потенциала диффузионного слоя ϕδ и это различие тем больше, чем

меньше протяженность диффузионной части двойного электрического слоя, т. е. его толщинаλ (рис.47).

Рис. 47. Схема, иллюстрирующая изменение ϕδ - и ζ -потенциалов

от расстояния x в двойном электрическом слое при различных концентрациях индифферентного электролита в систе-

ме(c1 < c2 < c3 ):

δ – толщина адсорбционной части слоя; пунктирной линией показана

плоскость скольжения

Таким образом, все факторы, влияющие на толщину диффузного слоя, изменяют значение ζ -потенциала.

Эту связь можно проследить, если сопоставить уравнения (3.26) и (3.30), полученные для двойного электрического слоя:

ϕ = ϕ e−χx |

и λ = |

1 |

= ε0εRT =K |

εT |

|

∑c0izi2 |

|||

δ |

|

χ |

2F 2 I |

|

|

|

Подставив вместо ϕ ζ -потенциал, найдем, что

– при увеличении толщины диффузного слоя λ (уменьшенииχ— величины обратной толщине слоя) ζ -потенциал возрастает при постоянном расстоянии плоскости скольжения от границы раздела фаз;

– понижение температуры, введение в систему индифферентного электролита (специфически не взаимодействующего с

235

поверхностью) и увеличение заряда его ионов ведут к снижению электрокинетического потенциал, так как уменьшается толщина диффузного слоя;

– этот потенциал будет снижаться и с уменьшением диэлектрической проницаемости среды, например, при добавлении в водный раствор спиртов, эфиров и других органических веществ.

Электрокинетический потенциал, безусловно, сильно зависит от природы поверхности контактирующих фаз. В этом отношении можно выделить два крайних положения: активные и

инертные поверхности.

Активные поверхности содержат ионогенные группы. На таких поверхностях ζ -потенциал может достигать значения 100 мВ и более.

Инертные поверхности лишены ионогенных групп, и заряд на них возникает в результате специфической адсорбции ионов.

Специфическая адсорбция может вызвать и уменьшение ζ -потенциала, если специфически адсорбируются противоионы, так как они имеют заряд, противоположный заряду поверхности. Такая адсорбция может привести к перезарядке поверхности, т. е. к такому положению, когда потенциал диффузного слоя и ζ - потенциал будут иметь знаки, противоположные знаку межфазного потенциала.

Значительное влияние на ζ -потенциал оказывает рН сре-

ды, поскольку ионы H+ и OH− обладают высокой адсорбционной способностью. Особо велика роль рН среды в тех случаях, когда в контакте с водным раствором находится амфотерное вещество. При изменении кислотности среды можно перезарядить фазы.

Определяемые с помощью электрокинетических явлений знак и значение ζ -потенциала широко используются для характеристики электрических свойств поверхностей при рассмотре-

236

нии адсорбции, адгезии, агрегативной устойчивости дисперсных систем, структурообразования в материалах и других важных процессов. В этом случае обычно потенциал диффузной части двойного электрического слоя принимают приблизительно равным ζ -потенциалу.

Электроосмос и электрофорез. Потенциалы течения и седиментации

Для получения наиболее простого уравнения, связывающего скорость относительного движения фаз с параметрами, определяющими свойства дисперсионной среды (вязкость, диэлектрическая проницаемость), двойного электрического слоя (ζ -потенциал) и внешнего электрического поля

(напряженность), необходимо задаться некоторыми ограничениями:

1)толщина двойного электрического слоя значительно меньше радиуса пор, капилляров твердой фазы (радиуса кривизны поверхности твердой фазы);

2)слой жидкости, непосредственно прилегающий к твердой фазе, неподвижен; движение жидкости в порах твердой фазы ламинарное и подчиняется законам гидродинамики;

3)распределение зарядов в двойном электрическом слое не зависит от приложенной разности потенциалов;

4)твердая фаза является диэлектриком, а жидкость проводит электрический ток.

Для постоянной линейной скорости жидкости относитель-

но мембраны(u0, м/ с)2 справедливо уравнение Гельмгольца –

Смолуховского: |

|

u0 = ε0εEζ /η, |

(3.40) |

где ε0 – электрическая постоянная, Ф/м (Ф=Кл/В); ε |

– относи- |

тельная диэлектрическая проницаемость среды; E – напряжен-

2 Единицы измерения даны в СИ.

237

ность внешнего электрического поля, В/м (Н/Кл); ζ – электрокинетический потенциал, В; η – вязкость среды, Па с.

Скорость движения дисперсионной среды, отнесенная к единице напряженности электрического поля, называется

электроосмотической подвижностью [ м2 / (с В)]:

uэо = u0 / E = ε0εζ /η |

(3.41) |

Уравнение Гельмгольца — Смолуховского чаще записывают относительно ζ -потенциала:

ζ= ηu0 (3.42)

ε0εE

Вуравнения (3.40) — (3.42) входит электроосмотическая

линейная скорость, которую при обработке экспериментальных данных удобнее заменить на объемную скорость течения жидко-

сти (v, м3 / с) |

|

v = u0s, |

(3.43) |

где s – поперечное сечение всех капилляров в пористой мембране.

Уравнение Гельмгольца— Смолуховского выведено, исходя из допущения, что вся масса жидкости в капиллярах перемещается со скоростью u0 . Однако скорость перемещения жидкости в двойном электрическом слое меньше, чем u0 . Следователь-

но, уравнение (3.41) справедливо в том случае, когда размеры

капилляров значительно больше толщины двойного электрического слоя.

Чтобы не вводить в уравнение (3.41) поперечное сечение

капилляров s, учтем соотношения u0 = v / s, E = U / L и восполь-

зуемся законом Ома. Тогда отношение u0 / E можно преобразовать следующим образом:

u0 |

= |

vL |

= |

vL |

= |

vLæs |

= |

væ |

|

(3.44) |

|

E |

sU |

sIR |

sIL |

I |

|||||||

|

|

|

|

|

|||||||

238

где L — расстояние между электродами, м; U — внешняя разность потенциалов, В; I – сила тока, А ; R — электрическое сопротивление, Ом; æ — удельная электрическая проводимость, См/м.

Подставляя выражение u0 / E из (3.44) в уравнение (3.42)

получим:

ζ = |

ηæv . |

(3.45) |

|

ε0εI |

|

При этом следует понимать, что исходя из самого термина «объемная скорость течения жидкости», ее практически можно определить по выражению

|

|

|

v =V /τ , |

(3.46) |

|||

где V –объем жидкости, м3 ; τ – время переноса объема жидкости |

|||||||

V через пористую мембрану, с. |

|

|

|

||||

|

|

(3.45) |

|

по экспериментально опреде- |

|||

|

Уравнение |

позволяет |

|||||

ляемым значениям величин v, æ, η, I |

|

|

электрокинети- |

||||

рассчитать |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ческий потенциал.

Соотношение (3.45) справедливо и для единичного цилиндрического капилляра, и для системы капилляров различной формы, поскольку в это уравнение не включены их геометрические параметры. Это уравнение применимо, если выполня-

ются все условия, сформулированные выше.

Если при электроосмосе движется жидкость относительно твердого тела, то при электрофорезе, наоборот, частицы движутся относительно жидкой среды.

Вид уравнений (3.40) и (3.42) остается тем же самым,

только под скоростью имеют в виду линейную скорость движе-

ния частиц.

Отношение u0 / E при электрофорезе называют электро-

форетической подвижностью: |

|

uэф = u0 / E = ε0εζ /η |

(3.47) |

или