- •1. Конструирование модулей эс

- •1.1. Конструирование герметичных ячеек и блоков

- •1.2. Конструирование модулей первого уровня

- •1.3. Конструирование модулей второго уровня

- •1.6. Информационные технологии

- •2. Защита конструкций эс

- •2.1. Тепловой режим эс

- •2.2. Защита эс от механических воздействий [6]

- •2.3. Защита конструкций эс от воздействия влаги

- •2.4. Радиационная стойкость электронных средств

- •3. Конструирование эс с учетом требований

- •3.1. Характеристики человека-оператора

- •3.2. Организация рабочего места при эксплуатации эс

- •3.3. Технический дизайн при конструировании эс

3.2. Организация рабочего места при эксплуатации эс

Компоновка и организация рабочего места человека-оператора при эксплуатации ЭС должны прежде всего основываться на учете его антропо-метрических и психофизиологических параметров [5]. Перед разработкой плана размещения оборудования необходимо установить:

- основные ограничения на размещение оборудования, изложенные в ТЗ, исходя из специфики ЭС и условий их эксплуатации;

- перечень элементов, узлов, блоков и элементов контроля и управления, которые должны быть доступны человеку-оператору при обслуживании ЭС;

- перечень необходимых зрительных и звуковых информационных указателей;

- требования к внешним условиям работы (шумы, вибрации, климат и т. п.).

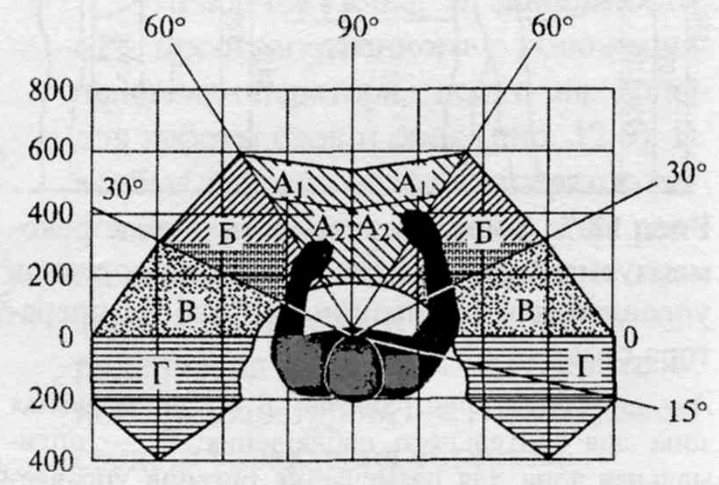

После определения данных показателей можно приступать к планировке рабочего места, размещению необходимого основного и вспомогательного оборудования и т. п. При этом следует исходить из общих базовых требований к размерам рабочих зон, приведенным на рис. 111.

Рис. 111. Рекомендуемые размеры рабочих зон

При эксплуатации современных ЭС рабочие места можно разделить на две категории: рабочее место человека-оператора, выполняющего чаще всего диспетчерские функции, и рабочее место вспомогательного персонала (руководство, программисты, ремонтники, технический персонал и т. п.). При этом под рабочим местом понимается зона, оснащенная необходимыми техническими средствами, в которой человек выполняет свои должностные обязанности.

При проектировании рабочего места необходимо учитывать рабочую позу человека, требования к углу обзора, наличие функциональных рабочих поверхностей, например, для письма или монтажа, - наличие пространства для размещения оборудования, конфигурацию и размеры органов управления, последовательность и скорость поступления и обработки информации, частоту использования органов управления и их связь с элементами индикации.

Рабочие зоны в зависимости от пространственного положения человека-оператора делят на зоны для работы стоя и сидя (рис. 112). В особых случаях человек-оператор работает полусидя, полулежа, зона расположения органов управления при этом ограничена и в основном определяется не столько вычислительной аппаратурой, а комплексом средств управления объектом.

При конструировании рабочего места у стоек для работы стоя все пределы досягаемости и максимального поля зрения должны приниматься из расчета нормальной работы оператора низкого роста. В этом случае высокий человек достанет любой орган управления. Если же рабочее место представляет собой закрытое помещение, то его нужно проектировать под оператора высокого роста, тогда люди среднего и низкого роста будут чувствовать себя в таком помещении комфортно. Схемы размещения рабочих мест должны учитывать расстояния между рабочими столами с дисплеями (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), которые должны быть не менее 2,0 м, а расстояния между боковыми поверхностями видеомониторов — не менее 1,2 м. Рабочие места по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева.

Рабочую зону для работы оператора по высоте делят на следующие подзоны (рис. 113): нижняя неудобная (0...50 см от пола); нижняя менее удобная (50...85 см); удобная (85...105 см); верхняя менее удобная (105...170 см); верхняя неудобная (170...200 см). Исходя из этого, высоту стоек не рекомендуется выполнять более 200 см. Важным при работе стоя являются пределы досягаемости рук до органов управления и обзора, необходимость поворота головы или наклона туловища. Зоны досягаемости рук и рекомендуемые места расположения органов управления и индикации приведены на рис. 114. Как видно из этого рисунка, зона досягаемости рук представляет собой эллипс с вертикальной осью 100 см и горизонтальной осью 135 см. Это не максимальные пределы досягаемости рук, а пределы, учитывающие осуществление движения руками в различных направлениях с обеспечением достаточных усилий.

Рис. 112. Рабочее место человека-оператора при работе с визуальными средствами отображения информации

Рис. 113. Разбиение рабочей зоны на подзоны при работе оператора стоя

При конструировании оборудования и организации рабочего места человека-оператора при работе сидя следует обеспечить соответствие конструкции всех элементов рабочего стола и их взаимного расположения эргономическим требованиям с учетом характера выполняемой пользователем деятельности, комплексности технических средств, форм организации труда и основного рабочего положения оператора. Примерная организация рабочего места человека-оператора при обслуживании монтажных стоек, установлен-ных параллельно неподвижной стене, показана на рис. 115

Рис. 114. Зоны досягаемости рук и рекомендуемые места расположения органов управления и индикации при работе оператора стоя: А - рабочее пространство; Б - оптимальная зона для зрительного наблюдения; В - оптимальная зона для размещения органов управления; Г - зона удобного размещения устройств, обслуживаемых руками

Зоны досягаемости рук и зоны обзора человека-оператора, работающего в положении сидя, представлены на рис. 116. Участки А1, А2 и Б образуют зону основных движений, в которой для манипуляций руками не требуется поворота туловища. Участки В и Г образуют зону вспомогательных движений. Для манипуляций руками на участках В требуется движение всей руки, а на участках Г — поворот туловища. Обзор этих участков осуществляется поворотом головы и туловища. Очевидно, что для удобства работы оператора органы управления следует по возможности располагать на участках А1, А2 и Б, а элементы индикации — на участках А1 и А2.

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей характера выполняемой работы.

Примером такого размещения является использование рабочих столов для ПВМ различных конструкций, отвечающих современным требованиям эргономики (рис. 117). Стол должен быть достаточно большой, чтобы уместить клавиатуру, мышь, дисплей (монитор) и рабочие документы. Экран монитора следует располагать от глаз человека-оператора на расстоянии 600...700 мм, но не ближе 500 мм с учетом установленной разрешающей способности и размеров символов. Верхняя граница расположения монитора не ниже 15 см от уровня глаз, монитор и держатель для документов, как правило, размещаются непосредственно перед пользователем, а не сбоку, примерно на расстоянии вытянутой руки от пользователя. Для поддержания запястий в ненапряженном положении можно использовать специальные подставки или держатели для клавиатуры и мыши.

Рис. 115. Примерная организация рабочего места человека-оператора при обслуживании монтажных стоек

Рис. 116. Зоны досягаемости рук оператора и зоны обзора при работе сидя

Рис. 117. Положение человека-оператора при работе сидя за рабочим столом

Таблица 39

Форма пульта в зависимости от числа используемых индикаторов и ОУ

Таблица 40

Размеры зон расположения СОИ и ОУ на панелях пультов в положении сидя, мм

Основу рабочего места оператора в большинстве случаев составляет пульт управления, который должен удовлетворять следующим требованиям:

- поверхности пультов должны обладать диффузным или направленно-рассеянным отражением светового потока, исключающим появление бликов в поле зрения оператора;

- на пультах, предназначенных для управления однотипными объектами, должно соблюдаться одно и то же размещение наиболее важных, часто используемых и аварийных систем отображения информации (СОИ) и органов управления;

- пульты при необходимости должны оборудоваться выдвижными ящиками для хранения документации и выдвижными досками для ведения записей и размещения дополнительных переносных приборов;

- панели пультов не должны иметь посторонних элементов, затрудняющих работу оператора или отвлекающих его внимание (неоправданные назначением пульта выступы, углубления, разноплоскостность, выступающие элементы наружного крепежа и т. п.).

Форма пульта определяется числом расположенных на нем элементов (табл. 39).

Размеры зон расположения СОИ и органов управления (ОУ) на пульте зависят от рабочего положения оператора. Для работы сидя и стоя размеры зон (рис. 118) приведены в табл. 40.

Максимально допустимые размеры пульта фронтальной формы и его отдельных зон приведены в табл. 41. При невозможности размещения СОИ и органов управления в пределах, указанных в табл. 41, применяют пульты более сложной формы или выносят информационную панель за пределы пульта управления (рис. 119).

Рис. 118. Расположения средств отображения информации и органов управления на панелях пульта: а - при работе в положении сидя; б - при работе в положении стоя (см. табл. 40)

Рис. 119. Пульт управления с выносной приборной панелью: а – общий вид; б - вид сбоку

Таблица 41

Размеры пультов управления фронтальной формы, мм

Примечание. В скобках приведены оптимальные значения.