- •Конспект лекций

- •2011 Лекция 1. Морфология растений.

- •4. Жизненные формы растений.

- •Лекция 2. Морфология леса.

- •3. Изменчивость и дифференциация деревьев. Отпад.

- •4. Вертикальное и горизонтальное расчленение фитоценоза.

- •5.Отличительные признаки лесных и парковых фитоценозов

- •Лекция 3. Экология леса

- •1. Классификация экологических факторов.

- •2. Лес и климат

- •3. Лес и свет

- •4. Тепловой режим в лесу.

- •5.Лес и атмосфера.

- •Лекция 4. Лесная типология.

- •2. Учение Сукачёва в.Н. О типах насаждений.

- •3.Классификация типов лесорастительных условий.

- •4.Другие классификации типов леса.

- •Лекция 5. Смена древесных пород.

- •1. Причины смены пород.

- •2.Виды смены пород.

- •3. Современные смены пород (сукцессии).

- •4.Хозяйственная оценка смены лесов.

- •Лекция 6. Рубки главного пользования.

- •1.Виды пользований в лесах рф.

- •2. Классификация рубок главного пользования.

- •Пвр – промышленно-выборочная рубка

- •3. Выборочные рубки.

- •4. Сплошные рубки.

- •5. Постепенные рубки.

- •Лекция 7. Уход за лесом.

- •1. Разновидности ухода за лесом.

- •2. Рубки ухода.

- •3.Санитарные рубки.

- •4. Обрезка сучьев.

- •5.Комплексный уход за лесом.

- •6.Химический уход за лесом.

- •7. Ландшафтные и прочие рубки в лесопарковых зонах.

- •Лекция 8. Естественное лесовозобновление

- •2. Виды и преимущества естественного возобновления

- •Лекция 9. Искусственное восстановление леса.

- •Лекция 10. Охрана и защита леса.

- •- Пожарные вышки;

- •Значения к

- •Лекция 11. Таксация отдельных деревьев.

- •Лекция 12. Таксация насаждений.

- •Лекция 13. Таксация лесных материалов.

- •Лекция 14. Проектирование садово-парковых объектов.

- •Лекция 14. Строительство садово-парковых объектов.

- •1. Подготовка территории

- •2. Строительство садово-парковых дорожек

- •3. Посадка деревьев и кустарников

- •4. Устройство газонов

- •5. Устройство цветников

- •6. Особые способы озеленения

- •7. Строительство спортивных площадок

- •8. Создание базы производства посадочного материала

- •Лекция 15. Уход за садово-парковыми объектами

- •1. Особенности роста деревьев и кустарников в условии города

- •3. Уход за газонами

- •4. Уход за цветниками

- •5. Уход за растениями водоёмов

- •Лекция 16. Основы приусадебного хозяйства.

4. Жизненные формы растений.

Все растения имеют одинаковое строение, но размеры и форма их существенно различаются.

По характеру строения стебля и продолжительности жизни растений их разделяют на:

Деревья – растения с одревесневшим стволом и разветвленной кроной.

В зависимости от высоты дерева их делят на:

а) деревья первой величины (высотой более 20м), например, сосна, ель,

б) деревья второй величины (высотой 10-20м), например, рябина, ольха,

в) деревья третьей величины (высотой менее 10м), например, крушина, клен остролистный.

Кустарники – растения с одревесневшим стволиком, которые начинают рано ветвиться. Высота кустарников не превышает 6м, например, акация желтая, орешник.

Лианы – растения с вьющимся или лазающим стволиком. Диаметр ствола достигает до 15см, а длина – до 30см. Например, актинидия, хмель.

Кустарнички – растения, высота которых не превышает 1м. Наземные побеги этих растений образуются из покоящихся почек, а стволики одревесневают. Например, черника, брусника, вереск.

Полукустарники – растения, наземные побеги которых не полностью одревесневают, а верхняя часть побегов на зиму отмирает. Например, малина, полынь.

Многолетние травы – растения с неодревесневающим стволом, наземные части которого ежегодно отмирают. Например, одуванчик, сныть, клюква.

Двулетние травы – растения, жизненный цикл которых проходит в течение двух лет. Например, редька, капуста, свекла, морковь и другие.

Однолетние травы – растения, весь жизненный цикл которых проходит за один вегетационный период. Примером однолетних растений могут служить злаковые: вейник, щучка.

Суккуленты – растения, произрастающие в суровых климатических условиях, и какой-то орган растения дифференцирован или редуцирован. Например, кактус.

Водные растения – организмы, обитающие в водной среде. Они бывают двух видов:

а) плавающие растения (лилии, камыш),

б) погруженные в воду растения (ряска).

Лекция 2. Морфология леса.

План.

Понятие леса, биогеоценоза и экосистемы.

Лесной фитоценоз и его компоненты.

Изменчивость и дифференциация деревьев. Отпад.

Вертикальное и горизонтальное расчленение фитоценоза.

Отличительные признаки лесных и парковых фитоценозов.

Понятие леса, биогеоценоза и экосистемы.

Лес представляет собой совокупность растений, обитающих на конкретной территории. В понятие леса также включаются организмы, обитающие в лесной среде. Растения и животных окружают факторы неживой природы. Совокупность живых и неживых факторов природы и есть лес.

Лес– это элемент географического ландшафта, состоящий из совокупности деревьев, занимающих доминантное положение, а также кустарников, живого напочвенного покрова и микроорганизмов. Все организмы между собой взаимосвязаны, влияют друг на друга и на окружающую среду.

Высоцкий представил лес в виде следующей зависимости:

S=L·H·G·P,

где S – лес,

L – совокупность растений, обитающих на данной территории,

H – влияние хозяйственной деятельности на растения,

G – среда обитания растений,

P – влияние среды обитания на растения.

В 1944 году В.Н. Сукачев дал понятие леса как биогеоценоза.

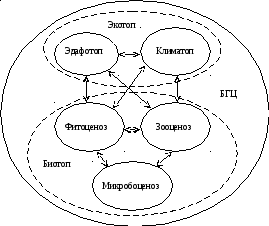

Р ис.

1. Схема биогеоценоза.

ис.

1. Схема биогеоценоза.

Лес– биогеоценоз или экосистема, в которой древесная растительность является эгификатором, доминантом и главным продуцентом.

Лесной фитоценоз и его компоненты

Фитоценоз– совокупность растений, обитающих на данной территории. Иногда под понятием фитоценоза понимают насаждение, то есть совокупность растительности, произрастающей на определенной лесной территории.

В фитоценозе происходит естественный отбор и осуществляется борьба за существование. В результате естественного отбора происходит отпад деревьев, который составляет в течение жизни около 95% числа растений в первоначальной стадии развития.

В состав фитоценоза входят следующие компоненты:

Древостойявляется основным компонентом, определяет почвенно-грунтовые условия и составляет основную органическую массу в лесном фитоценозе.

Древостой разделяют:

а) по происхождению

Естественное происхождение. Лес создан самой природой без вмешательства человека в его жизнь.

Искусственное происхождение. Человек посадил либо посеял лес.

б) по форме

Простой древостой представлен деревьями одной высоты, то есть все деревья в лесу сосредоточены в одном ярусе.

Сложный древостой представлен несколькими ярусами, то есть деревья в насаждении имеют разные высоты.

в) по составу

Чистый древостой. Насаждение образовано только одной породой и тогда состав насаждения записывается в виде следующих формул

10С – сосны,

10Е – ели,

10ОС – осины,

10ОЛЧ – ольхи черной.

Смешанный древостой. В состав его входит несколько древесных пород и представляется он в виде следующих формул

6Е2С1Б1ОС,

5Е5Б,

2С2Е2ОС4Б.

г) по возрасту насаждения

Возраст определяется либо по годичным кольцам на пне дерева, либо по мутовкам (расстояние между расположением сучьев).

Одновозрастный древостой. Все деревья в насаждении различаются по возрасту не более, чем на 1 класс возраста, то есть 10 или 20 лет.

10 лет – для мелколиственных пород (береза, осина, ольха, вяз и другие)

20 лет – для хвойных и твердолиственных пород (сосна, ель, лиственница, дуб, граб и другие)

Разновозрастный древостой. Различие в возрасте древесных пород превышает 20 лет.

В практической деятельности древостои разделяют не по возрасту, а по классам возраста и весь период жизни леса делится на возрастные этапы:

молодняки (древостой 1,2 класса возраста)

средневозрастные (древостой 3-го класса)

приспевающие (4-го класса)

спелые (5-го класса)

перестойные (6-го и выше)

Древостои в течение жизни проходят также возрастные этапы в своем развитии:

Этап индивидуального роста (первый критический этап)

В этот период у растений наблюдается наибольшая смертность, значительный процент растений погибает из-за суровых климатических условий.

Этап чащи

В этот период наблюдается конкуренция между растениями за свет, тепло и влагу, происходит формирование кроны дерева и их (крон) смыкание, формируется полог древостоя.

Этап жердняка (второй критический этап)

В этот этап происходит сильная конкуренция за минеральные вещества в почве, слабые особи отмирают, и в насаждении образуется большое количество отпада (до 10 м3).

Этап приспевания.

Характеризуется наибольшим приростом деревьев по высоте и диаметру. Происходит формирование запаса древостоя.

Этап спелости.

В этот период замедляются процессы роста растения, и ведется заготовка древесной массы в лесу путем проведения рубок главного пользования. В этот же период под пологом древостоя начинает появляться молодое поколение леса, которое называется предварительным возобновлением.

Этап старения

Характеризуется распадом насаждения. Деревья усыхают, вываливаются и на их месте появляются молодые особи.

За весь период жизни леса до старости доживают лишь 1-5% деревьев из первоначального их числа.

д) по таксационным показателям

Таксационные показатели– это ряд значений древостоя, характеризующие размеры деревьев древостоя: средняя высота, средний диаметр на высоте грунта, полнота насаждения, сумма площади сечения, запасы насаждения, сомкнутость полога и др.

е) по товарности

Товарность– процент выхода деловой древесины с единицы площади.

Товарность древостоя определяется по классам товарности:

1 класс – выход деловой древесины >90%

2 класс – выход деловой древесины 71-90%

3 класс – выход деловой древесины <70%

ж) по типу леса

Тип леса характеризует условия роста растений, в основном, механический состав и плодородие почвы, а также водный режим местности.

Тип леса определяют по древесной породе и индикатору почвенно-грунтовых условий.

з) по продуктивности древостоя

Продуктивность древостоя– это условия роста растений и интенсивности фотосинтеза растений на данной территории.

Продуктивность определяется по величине класса бонитета:

1 класс – самые продуктивные, 5 класс – низкопродуктивные

Класс бонитета находится по специальным таблицам через высоту древостоя и средний возраст деревьев.

2. Подрост - это древесные растения естественного происхождения, образующиеся под пологом леса или на вырубке из семян. К подросту относят растения, высота, которых не превышает ¼ высоты деревьев основного яруса.

Подрост разделяют:

а) по породам (еловый, сосновый и т.д.)

б) по группам высот

мелкий (до 0.5 м)

средний (0.51-1.5м)

крупный (более 1.5м)

в) по категории жизнеспособности

жизнеспособный подрост (имеет большой верхушечный прирост, а прирост боковых ветвей – незначительный)

нежизнеспособный подрост

В лесном хозяйстве выделяют всходы и самосев: всходы– это растения, образованные из семян в возрасте до1 года.Самосев– это растения, образованные из семян в возрасте от1 года до 5 лет.

г) по густоте

Густота– это количество растений на единицу площади (1га)

густой (>5000 растений/1га)

средней густоты (2000-5000)

редкий (<2000)

3. Подлесок– это кустарники, реже деревья, произрастающие под пологом леса и неспособные сформировать древостой в будущем. Это растения, имеющие небольшие высоты.

Подлесок разделяют:

а) по породам (рябина, крушина, лещина и пр.)

б) по густоте

густой (>1000 растений/1га)

средней густоты (500-1000)

редкий (<500)

Подлесок изучают, как и подрост, путем закладки учетных площадок размером в 10м2или 25м2. Они могут быть: прямоугольной (25м, 55м) или круговой формы (R=1.78м,R=2.82м). Площадки располагаются равномерно по площади или по таблице случайных чисел.

4. Подгон– это деревья или кустарники, способствующие росту и улучшению формы главной породы.

Подгон разделяют:

а) по породам

б) по высоте

в) по распределению по площади

Подгон характерен для лесов широколиственных и тропических, а в таежных лесах подгон не играет существенной роли в жизни фотосинтеза.

5. Живой напочвенный покров- это совокупность мхов, лишайников, травянистых растений и полукустарников, произрастающих на покрытых и непокрытых лесом землях. Его подразделяют:

а) по видам растений (сфагновый мох, кукушкин лен, брусника, вейник лесной и др.)

б) по проективному покрытию, т.е. процентом площади, занятой данным видом (зеленые мхи – 10%)

в) по высотам растений

г) по фитомассе растений

Изучают живой напочвенный покров по учетным площадкам размером 1м2.

6. Почваудерживает растение в вертикальном положении и снабжает стебель водой и питательными веществами. Она определяет продуктивность древостоя, его состав и др. таксационные показатели.

Под лесом формируется особые почвы – дерново-подзолистого типа

В зависимости от состава древостоя под лесом могут образоваться

грубогумусовые почвы

среднегумусовые почвы

мягкогумусовые почвы

От типа гумуса зависит продуктивность леса, водный и тепловой режим почв.