-

Отсутствие контакта с резистом.

-

Нечувствительность к загрязнениям.

-

Независимость от типа резиста; одинаковая разрешающая способность как на деструктирующихся, так и на сшивающихся под действием рентгеновского излучения полимерах. Чаще на практике используют позитивный резист - полиметилметакрилат (ПММА).

-

Простота и низкая стоимость метода в производстве по сравнению с другими методами формирования изображения.

К ограничениям метода следует отнести большое время экспонирования (до 20-30 мин), обусловленное малым поглощением рентгеновского излучения в применяемых резистах, и явление дисторсии проявленного изображения за счет искажения изображения на шаблоне. Дисторсия возникает вследствие механических напряжений в золотой маске. Ее значение составляет около 100 нм и может быть снижено при тщательном подборе режима нанесения золота.

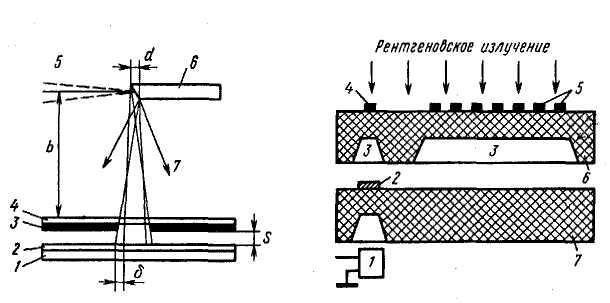

Рис. 3.14. Схема рентгенолитографии: d - диаметр пятна на аноде рентгеновской трубки; б - расстояние до шаблона; S - зазор между шаблоном и пластиной с нанесенным рентгенорезистом; δ – размытие края изображения

Рис. 3.15. Схема шаблона для рентгенолитографии: 1 -детектор рентгеновского излучения; 2, 4 - фигуры совмещения; 3 – окна в пластине кремния-шаблоне; 5 – слой золота с изображением; 6 - кремниевый шаблон; 7 - кспонируемая пластина

Электронно-лучевые методы. Современные методы электронолитографии позволяют получать разрешение 1 нм, что на 1,5-2 порядка превышает предельное разрешение оптических методов. Разработано два метода электроннолучевой литографии: электронолитография со сканирующим сфокусированным пучком электронов и проекционная электронолитография.

В первом случае используют растровые электронные микроскопы или специализированные электронно-лучевые установки. Сканирование пучка осуществляют либо по всему растру с включением его в тех местах, которые должны быть проэкспонированы, либо перемещением пучка и экспонированием не по всей площади растра, а только по участкам, где необходимо получить изображение. И в том, и другом варианте управление током и перемещением пучка осуществляется с помощью ЭВМ. Обычно ширина экспонируемой линии составляет 0,6-0,7 мкм, в некоторых типах растровых электронных микроскопов можно получать линии шириной до 0,1 мкм на площади до 6 см2.

Рис. Сканирующая система с гауссовым распределением пучка.

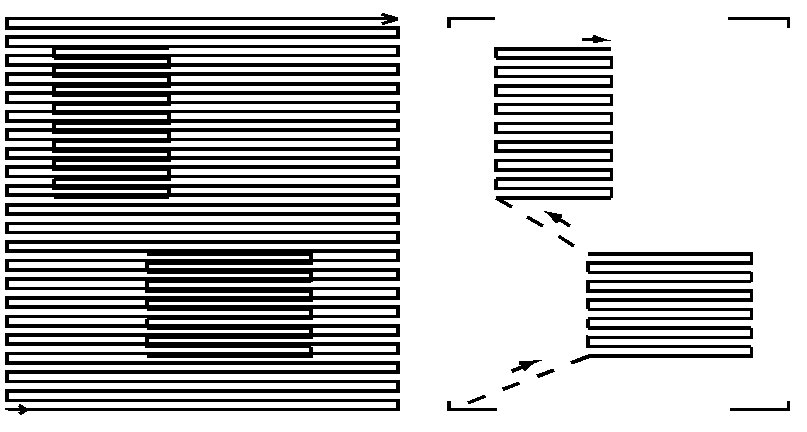

Существует два основных способа перемещения пучка:

1.Растровый способ перемещения.

Пучок сканируется по всей области кристалла и для создания нужного рисунка включается и выключается в определенные моменты времени. При растровом способе предъявляются менее жесткие требования к системе отклонения пучка, так как вследствие многократного повторения процесса сканирования искажения, связанные с вихревыми токами и гистерезисом, легко могут быть скомпенсированы.

2. Векторный способ перемещения.

Пучок перемещается только в ту область, где необходимо провести экспонирование. Как правило, наносимый рисунок разлагается на ряд простейших фигур. Векторное сканирование эффективнее, но требует использования совершенной отклоняющей системы.

Рис. Путь луча при растровом (слева) и векторном (справа) ЭЛ-экспонировании.

Контроль взаимного расположения электронного пучка и пластины может осуществляться методом сравнения положения контрольной метки или с помощью точного определения положения стола лазерным интерферометром. В микроэлектронике контрольные метки изготавливаются в виде тонкопленочных полосок из материала с большим атомным номером или специального топографического рисунка из материала, имеющего атомный номер, равный или близкий атомному номеру подложки. При сканировании поверхности электронный пучок проходит области, где нанесен другой материал, в результате чего вырабатывается соответствующий сигнал.

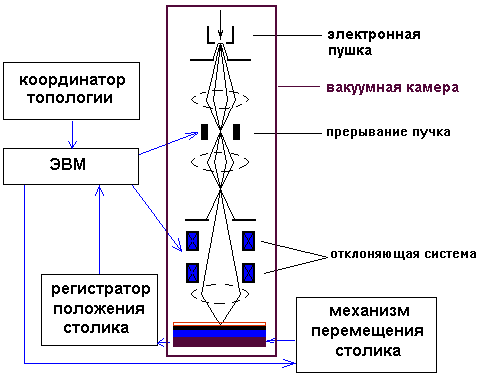

Общая схема сканирующей системы для электронно-лучевой литографии приведена на рис. 3. Заметим, что электронный луч попадает на многослойную систему, состоящую из электронного резиста, металлической пленки и пластины, располагающихся на подвижном столике.

Рис.3. Схема сканирующей системы для электронно-лучевой литографии.

В качестве резиста обычно используют позитивные резисты, полученные на основе полиметиметакрилата (ПММА). Для позитивных резистов экспонирование электронным пучком вызывает уменьшение его молекулярного веса при разрыве связей между молекулами, увеличивая их растворимость. Для негативных - облучение стимулирует образование поперечных связей в молекулах полимера. В результате образуется сложная слаборастворимая трехмерная молекулярная структура с большой плотностью. Разбухание негативных резистов ограничивает разрешающую способность до 1 мкм. Для позитивных - она составляет 0.1 мкм.

Основной недостаток систем электронолитографии со сканирующим пучком - большое время экспонирования, увеличивающееся с уменьшением ширины линии. Преимущества метода - отсутствие фотошаблонов и возможность автоматизации процесса.

В процессе проекционной электронолитографии экспонирование подложки с нанесенным на нее электроночувствительным слоем производят несфокусированным потоком электронов через свободную металлическую маску. Свободная маска не позволяет получать замкнутые кольцевые рисунки. Ввиду этого чаще используют потоки электронов с катодов заданной конфигурации (рис.3.16).

Для создания фотокатодов на полированную пластину из плавленого кварца наносят слой титана, в котором формируют изображение. Вытравленные в титановом слое участки в дальнейшем служат источником фотоэлектронов. Затем титан окисляют до диоксида титана, поглощающего УФ-излучение, после чего на всю поверхность напыляют слой палладия толщиной около 4 - 5 нм. При освещении обратной стороны кварцевой пластины УФ-светом палладий эмиттирует электроны с малой энергией ~ 0,1 эВ. Плотность потока электронов невелика и составляет 100 мкА/см2.

Ускоряющее поле напряженностью 10 кВ/см и фокусирующее магнитное поле, обеспечивают перенос изображения на резист в масштабе 1:1. Минимальная ширина линии 1 мкм, диаметр рабочего поля более 125 мм, время экспонирования составляет всего 5 с.

Ограничениями метода проекционной электронолитографии являются трудность выполнения операции совмещения и необходимость создания сложных фотокатодов.