kryl_vych_seti

.pdf

Коммуникационный блок |

Коммуникационный блок |

||||||||||||||||||||||||

VCIn |

|

|

|

|

|

|

|

|

VCIm |

VCIm |

|

|

|

|

|

|

|

VCIp |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Кроссовый |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

коммутатор |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

VPIa |

VPIb |

VPIc |

VPId |

|

VPIa |

VPIb |

VPIc |

VPId |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

VCIn |

VPIm |

|

VPIp |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

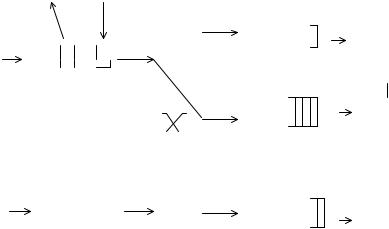

Рис. 3.7. Маршрутизация ячеек в коммуникационных узлах

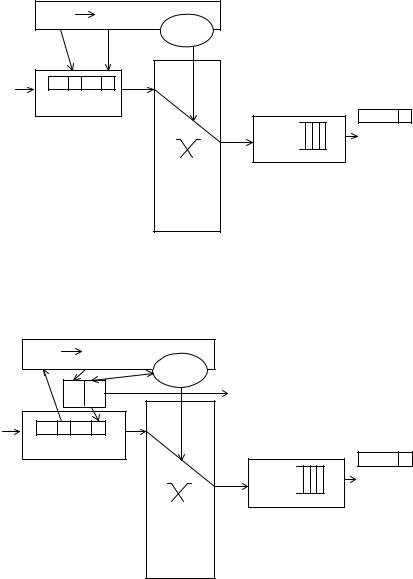

Коммутационные устройства ATM-сетей имеют входные и выходные звенья, входные и выходные адаптеры и коммуникационную структуру, соединяющую соответствующий входной адаптер к соответствующему выходному адаптеру на основании анализа заголовков и их перевода в соответствии с таблицей соединений (рис. 3.8). Заголовок обычно обрабатывается во входных адаптерах, маршрутизация выполняется коммуникационной структурой, а временное хранение информационных ячеек обычно производится в выходных и/или входных адаптерах. На рис. 3.8 показано, как во входном адаптере 1 заголовок a ячейки, поступающей по входному звену i1, т. е. a(i1) с помощью таблицы соединений преобразуется в заголовок b ячейки, которая затем поступает в выходной адаптер 3, т. е. b(o3).

Обычно соединение между входным и выходным портом, определяющее маршрут через коммуникационную структуру, должно быть предварительно известно; и информация о нем хранится в таблице соединений. Эта информация извлекается либо из маркера, который передается заранее, и устанавливает путь для передачи информационных ячеек, относящихся к данному соединению (непрямая маршрутизация), либо

71

|

|

Таблица соединений |

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Перевод |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

a(i1) → b(O3) |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

заголовков |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Анализ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O1 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

заголовков |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

i1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

b |

|

1 |

a |

b |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мультиплексирование |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и очереди |

|

|

|

|

iN |

|

N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ON |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Входные |

|

Входные |

|

Коммуникационная |

Выходные |

Выходные |

|||||||||

звенья |

адаптеры |

|

|

структура |

адаптеры |

|

звенья |

||||||||

Рис. 3.8. Коммуникационные устройства АТМ и их функции

извлекается из специальной метки, которая добавляется спереди к передаваемым информационным ячейкам, обеспечивая им возможность направлять самих себя от соответствующего входного порта к соответствующему выходному порту (самомаршрутизация).

Так как услуги ATM-сети ориентированы на соединения, то обычно режим маршрутизации является непрямым. Путь, соответствующий устанавливаемому соединению, должен быть в явном виде записан в каждом коммуникационном узле до начала передачи информационных ячеек. Этот путь устанавливается маркером. На рис. 3.9 показано, как проходной маркер произвел коммутацию входного звена i1 к выходному звену О3. Заголовок каждой поступающей ячейки по входному звену i1, т. е. a(i1), содержащий указатель VPI/VCI и имеющий только локальное значение, преобразуется в заголовок b, также содержащий указатель VPI/ VCI, содержимое которого устанавливается на основе анализа вида информации (данные, речь, видео), приоритетности и т. д.

72

Таблица соединений

a(i ) |

b(O ) |

1 |

3 |

O3 Команда коммуникации

i1

b

|

a |

b |

|

Входное |

Входной |

O3 |

|

|

|

||

звено |

|

адаптер |

|

|

|

||

|

|

|

|

Выходное

Выходной звено адаптер

Коммуникационная

структура

Рис. 3.9. Пример непрямой адресации в коммуникационном устройстве АТМ

Таблица соединений

a(i ) |

b |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

O3 |

|

|

b |

i |

Заголовок |

|

|

для самомаршрутизации |

||||

|

|

|||

i1 |

|

|

b+i |

|

a+i |

b+i |

|

||

|

|

|||

Входное |

Входной |

|

O3 |

|

звено |

адаптер |

|

||

|

|

|||

|

|

|

Выходное |

|

|

|

Выходной |

звено |

|

|

|

|

||

|

|

адаптер |

|

|

Коммуникационная

структура

Рис. 3.10. Пример самомаршрутизации в коммуникационном устройстве сети АТМ

73

На рис. 3.10 приведен пример самомаршрутизации в коммуникационном устройстве сети ATM. Метка i содержит перечень данного и последующего коммуникационных узлов и их выходных портов. Так как метка i для данного коммуникационного устройства содержит указание выходного звена (O3), с помощью которого и осуществляется коммутация i1 → O3 при приходе метки. Использованная информация удаляется из содержимого метки при прохождении ячейки через коммуникационное устройство. Заголовки a и b относятся здесь к информационной ячейке, проходящей через данное коммуникационное устройство.

3.5. Управление в ATM-сетях

Выбор виртуальных путей и виртуальных каналов реализуется на основе соглашения между сетевым администратором и пользователем относительно качества сервиса (Q0S) и параметров трафика.

В свою очередь параметры трафика зависят от класса сервиса и могут задавать такие показатели, как усредненную скорость пакета (Subtained Cell Rate – SCR), минимальную скорость пакета (Minimum Cell Rate – MCR), пиковую скорость пакета (Peak Cell Rate – PCR) и/ или устойчивость к перегрузке (Burst Tolerance – BT). ATM-коммута- тор должен обеспечивать эти параметры на основе выбора соответствующих виртуальных путей и каналов и осуществлять буферизацию пакетов (ячеек), чтобы противодействовать резким изменениям (взрывам) трафика. Для информации, чувствительной к задержкам, коммутатор должен обеспечить гарантированную пропускную способность и допустимый уровень задержек, а также их колебаний.

ATM Forum разработал принципы формирования трафика перед его поступлением в сеть и принципы регулирования трафика внутри сети ATM-коммутаторов при его прохождении.

Алгоритм управления доступа к соединению (формирование трафика) должен гарантировать, чтобы трафик удовлетворял соглашению о качестве сервиса. ATM Forum определил два метода управления переполнением трафика при его прохождении по сети: метод ''открытой петли" (Open loop) и метод ''закрытой петли" (Closed loop).

Термин ''открытая петля" означает, что все устройства сети, потребляющие ресурсы, во время передачи ячеек не имеют информации о состоянии сети.

Тем не менее этот метод предусматривает правило пометки ячеек на отбрасывание при переполнении сети, т. е. помещения их для вре-

74

менного хранения в буферную память. Недостатком этого метода является то, что при отбрасывании ячеек, для передачи которых уже использовались сетевые ресурсы, будет сделан запрос на повторную передачу всего передаваемого сообщения, что приведет к еще большему переполнению трафика.

Метод ''закрытой петли" контролирует переполнение трафика при входе в сеть. Перед отправлением сообщения анализируется состояние узла назначения (получателя) на основании информации, поступающей из данного узла. Отправка очередного сообщения может быть задержана, если наблюдается переполнение трафика.

При использовании ATM-сетей предполагается, что трафик любого типа можно передавать с использованием одного из четырех базовых классов сервиса:

постоянная скорость передачи (Constant Bit Rate – CBR) используется для передачи равномерного несжимаемого голосового потока (сервис AAL1);

переменная скорость передачи (Variable Bit Rate – VBR) используется для передачи неравномерного возникающего, критичного к задержкам трафика, например видео со сжатием (сервис AAL2);

доступная скорость передачи (Available Bit Rate – ABR) используется для передачи неравномерного трафика, как правило, от локальных сетей (сервис AAL3/4);

неопределенная скорость передачи (Unspecified Bit Rate – UBR) предназначена для передачи всех остальных типов трафика (сервис AAL5).

ATM-коммутатор распределяет свои ресурсы, обеспечивая трафику перечисленные классы сервиса. Если же трафик выходит из под контроля, то соответствующие ячейки либо отбрасываются немедленно (попадают в буфер), либо помечаются как разрешенные для отбрасывания.

В локальных сетях ATM режимы CBR и VBR используются ограничено, а в глобальных сетях эти режимы используются часто. Класс VBR поддерживается небольшим числом типов коммутаторов, CBR реализуется многими коммутаторами. При работе в режиме CBR требуется следить только за пиковыми скоростями передачи ячеек; при использовании VBR коммутатор устанавливает как пиковые, так и средние скорости передачи ячеек, задержки передачи и учитывает всплески интенсивности потока.

Режим UBR достаточно прост в реализации. К трафику не предъявляются какие-либо жесткие требования. Поведение трафика не контро- 75

лируется, что крайне нежелательно. Для улучшения характеристик вводится механизм управления трафиком, например ранний сброс пакетов (Early Packet Discard – EPD) и сброс остатков пакета (Partial Packet Discard – PPD). Данный тип сервиса называется UBR+.

Кроме того, используется алгоритм своевременного обнаружения перегрузок (Random Early Detection).

Существуют два типа управления в ATM-сетях: превентивный и адаптивный.

Превентивный контроль основан на соглашении о трафике. Источник трафика ''вписывается" в рамки качества обслуживания, заранее с помощью механизмов контроля, таких как Leaky Busket (метод протекающего ведра) и Virtual Scheduling (виртуальный список).

Этот тип контроля применяется для режимов CBR и UBR, где характеристики трафика известны, либо могут быть прогнозированы.

Адаптивный контроль основан на использовании свободной полосы пропускания. Он реализуется для ABR и UBR, где нет жестких требований к качеству обслуживания. Адаптивный контроль осуществляется с помощью процедуры обратной связи между источником информации и коммутатором ATM. Обратная связь может быть явной, когда для передачи информации о перегрузках применяются специальные ячейки, как в режиме ABR, или скрытой, когда поведение источника информации изменяется в соответствии с изменением состояния сети.

Алгоритм RED в ATM-сетях использует скрытую обратную связь для уведомления о перегрузках за счет выборочного уничтожения ячеек от источника информации. RED уничтожает часть поступающих в сеть ячеек. В сетях ATM применяются две модификации алгоритма: C- RED (Cell RED) работает с каждой ячейкой; P-RED (Packet RED) работает с группой ячеек, образующих пакет.

В табл. 3.2 приведены перечисленные виды контроля трафика. Рассмотрим приведенные методы контроля переполнения более подробно.

Правила допуска вызова в сеть связаны с учетом влияния приоритетов на качество обслуживания и требуют знания состояния звена передачи, т. е. знания числа приятых к обслуживанию вызовов различного типа. Решение о принятии к обслуживанию следующего вызова может быть осуществлено, если вероятность потери информационных ячеек вызовов, уже находящихся на обслуживании, будет в установленных пределах, например 10–9–10–10.

76

|

|

|

|

Таблица 3.2 |

|

Методы контроля трафика в сетях ATM |

|||

|

|

|

|

|

Тип |

контроля |

Превентивный |

|

Адаптивный |

|

|

|

|

|

Сервис |

|

CBR,UBR |

ABR |

UBR |

|

|

|

|

|

Тип обратной связи |

– |

Явная |

Скрытая |

|

|

|

|

|

|

Методы |

контроля |

Leaky Busket |

– |

UBR+ (EPD, PPD) |

|

|

Virtual Scheduling |

|

RED (C–RED, P–RED) |

Метод Leaky Busket (метод ''протекающего ведра" ) получил большое распространение и основан на следующем. Каждому установленному соединению ставится в соответствие счетчик, содержимое которого увеличивается на единицу в случае поступления информационной ячейки

вкоммутатор и уменьшается, если в звене передачи наблюдается приемлемая скорость передачи. В счетчик вводится некоторый порог M. Если содержимое счетчика достигает значения M, то доступ ячеек в сеть прекращается, а они поступают в буферный накопитель. Этот метод относится к стратегии обслуживания уже принятого вызова.

Рассмотрим алгоритм RED, который уничтожает часть поступающих

всеть ячеек. Число уничтоженных ячеек определяется параметром, ко-

торый называется вероятностью уничтожения (Pa). Этот параметр определяется длиной очереди на обслуживание в ATM-коммутаторе. Средняя длина очереди l рассчитывается по формуле

l = (1–1/2n) lпред + lтек × 1/2n,

где l пред – длина очереди на предыдущем подсчете, lтек – текущая длина очереди, n – весовой коэффициент (n > 1), определяемый администратором сети.

Значение коэффициента n выбирается следующим образом. Если n имеет малое значение, то средняя длина очереди l определяется, в основном, текущей длиной очереди lтек. В этом случае алгоритм оперативно реагирует на любые изменения текущей длины очереди и ATMкоммутатор быстро избавляется от лишних ячеек при малейшей опасности перегрузки.

Но при малых значениях n будут необоснованно отбрасываться ячейки при небольших временных увеличениях очередей.

Если коэффициент n имеет большое значение, то средняя длина очереди l становится в основном функцией от предыдущей длины очереди

77

l пред. Тогда алгоритм медленно реагирует на изменения длины очереди, что позволяет ATM-коммутатору сглаживать пиковые значения трафика без удаления ячеек. Но при этом алгоритм может оказаться настолько медленным, что будет продолжать отбрасывание ячеек даже тогда, когда длина очереди станет меньше минимального значения.

Работа алгоритма RED заключается в следующем. Если средняя длина очереди l находится внутри назначенного диапазона порогов lmin < l < lmax, то RED уничтожает некоторую часть ячеек. Доля уничтожаемых ячеек определяется значением Pa, которое рассчитывается в соответствии с состоянием ресурсов коммутатора. Пересчет вероятности Pa и процесс отбрасывания ячеек будут продол-

жаться до тех пор пока l > lmin.

Вероятность отбрасывания пакетов рассчитывается по формуле

Pa = Pb/(1–Count × Pb).

При этом

Pb = Pmax (l – lmin)/(lmax – lmin) × L/Lmax,

где Pmax – максимальная вероятность уничтожения ячеек; Count – количество ячеек помещенных в очередь с момента последнего сброса; L – длина пакета, инкапсюлированого в ATM; Lmax – максимальная длина пакета, инкапсюлированного в ATM.

Если средняя длина очереди l больше или равна максимально допустимому значению lmax, то поступившая на вход коммутатора ячейка будет уничтожена обязательно. При этом вероятность уничтожения пакетов Pa зависит от размера пакетов. Длинные пакеты будут уничтожаться чаще, чем короткие.

Модификация алгоритма C-RED работает с каждой ячейкой, а модификация P-RED с группой ячеек. Поскольку алгоритм применяется для каждой ячейки пакета, имеется четкая картина состояния сети в данный момент, но реализация алгоритма сложна при больших скоростях передачи. Алгоритм P-RED работает с группой ячеек, образующих пакет. Пересчет средней длины очереди для всех ячеек пакета осуществляется один раз в момент поступления первой ячейки. Алгоритм менее гибок, чем предыдущий, но может использоваться при высоких скоростях передачи.

Недостатком алгоритма RED при работе в сетях ATM является то, что он отбрасывает только часть ячеек пакета, а остальные будут унич-

78

тожены лишь в приемнике. Алгоритм PPD (Partual Packet Discard) обеспечивает удаление неполных пакетов.

Валгоритме RED вероятность уничтожения пакета зависит от его размера (длины), а эти длины определяются в процессе передачи через ATM-коммутатор. В AAL5 граница пакета определяется по значению поля PTI (3 бита) в заголовке пакета, помечающего последнюю ячейку пакета. Так как определить размер поступающего в коммутатор пакета нельзя, то его считают равным размеру последнего пакета, принятого по данному виртуальному каналу.

Валгоритме RED вероятность уничтожения пакета не зависит от длины. Этот алгоритм производит сброс целого пакета, а не его отдельных ячеек. Это снижает нагрузку на ATM-коммутатор.

79

4. ЦИФРОВЫЕ СЕТИ ИНТЕГРИРОВАННОГО СЕРВИСА

4.1.Методы коммутации в ЦСИС

Внастоящее время телекоммуникационные сети являются синтезом первоначально независимых сетей – сетей связи и вычислительных сетей. Этот синтез обусловлен следующими факторами. Современные системы связи требуют применения цифровых систем передачи

ивычислительной техники для решения задач маршрутизации, управления трафиком, мониторинга и т. д., а логика развития вычислительной техники предусматривает наличие связи между ЭВМ, локальными и глобальными вычислительными сетями.

К современным сетям связи предъявляются следующие требования: передача с высоким качеством; распределение, обработка и хранение информации различного вида

от разнородных источников; возможность управления со стороны пользователя;

оперативное получение от сети ответных реакций на запросы пользователя;

объединение (при необходимости) и разделение ресурсов между пользователями.

Логическая связь между разнородными потоками (данных, речи, неподвижных и видеоизображений и т. д.) и их совместная обработка делают целесообразным использование общей сети. Оборудование и протоколы нижних уровней этой сети должны служить основой разнообразных служб. Передача должна идти с высокой постоянной и переменной скоростью, а также иногда и с мало меняющейся задержкой. Высокая скорость и малые задержки требуются для передачи больших объемов информации (например, изображений) в режиме диалога, а малые изменения задержки – для качественного воспроизведения звука и видеоизображений в реальном времени. Пропускная способность линий должна расходоваться экономно.

80