Виноград(Вектор_управ_АД)321стр

.pdf

Основным недостатком синусоидальной ШИМ, формируемой методом сравнения, является невысокий коэффициент использования напряжения питания. Он определяется соотношением

Uлm = 23 Ud ,

где U лm — максимальное значение амплитуды линейного выходного

напряжения инвертора. Реальное значение выходного напряжения инвертора будет еще ниже из-за ограничения минимальной величины импульсов управления инвертором.

С целью повысить коэффициент использования напряжения применяются так называемые модифицированные ШИМ, отличающиеся от базовой синусоидальной ШИМ наличием блока предварительной модуляции (предмодуляции). В состав этого блока (рис.7.3) входят генератор сигнала предмодуляции и три сумматора этого сигнала с задающими воздействиями на входах системы управления. Одним из эффективных и вместе с тем относительно несложных в реализации способов предмодуляции является предмодуляция путем введения третьей гармоники в сигналы задания с амплитудой

Uпm = 16U zm′ .

Рис.7.3. Схема блока предмодуляции

Иллюстрация данного способа представлена на рис.7.4. Использование предмодуляции позволяет повысить коэффициент

использования напряжения в режиме максимального неискаженного выхода теоретически до 1 (U лm =Ud ) и снизить величину пульсаций электромагнитного момента и тока статора на 10—12 %.

101

Рис.7.4. Предмодуляция сигнала третьей гармоники |

Общими недостатками формирования ШИМ путем сравнения сигналов управления с опорным являются:

1)ориентация на реализацию средствами аналоговой элементной базы;

2)повышенная сложность реализации при необходимости получить высокий коэффициент использования источника питания;

3)недостаточная гибкость для синтеза оптимальных законов коммутации ключей инвертора в различных режимах работы привода.

Указанных недостатков лишен векторный метод формирования ШИМ.

7.2. Принципы построения векторных широтно-импульсных модуляторов

Методология построения векторных модуляторов базируется на векторном представлении совокупности выходных напряжений инвертора и ориентирована на микропроцессорную реализацию.

Первоначально предположим, что ключи инвертора напряжения, относящиеся к одной фазе нагрузки, работают строго в противофазе и переключаются мгновенно. В этом случае инвертор можно представить в виде трех двухпозиционных ключей (рис.7.5), каждый из которых подключает соответствующую фазу нагрузки либо к положительному, либо к отрицательному полюсу источника постоянного напря-

жения Ud в зависимости от трехмерного вектора входных сигналов

управления. Всего имеется 23 =8 возможных состояний ключей инвертора. Векторы выходных напряжений инвертора, соответствующие

102

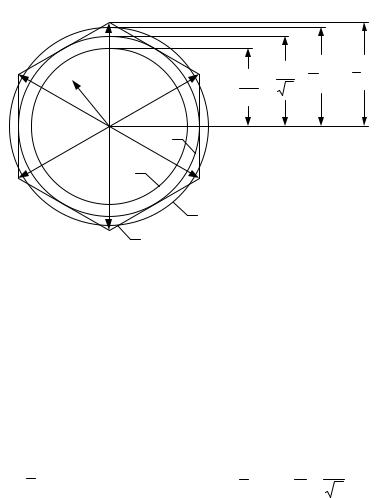

всем возможным его состояниям, представлены на векторной диаграммеr r рис.7.6. Имеется шесть значащих (отличных от нуля) векторов

U1...U6

фаз нагрузки к отрицательному либо к положительному полюсу источника.

Эти векторы будем называть образующими векторами. В случае симметрии нагрузки все ненулевые образующие векторы имеют одинаковые амплитуды:

U1 =U2 =U3 =U4 =U5 =U6 = 23Ud .

Каждый вектор однозначно характеризуется своим трехразрядным двоичным кодом состояния.

|

r |

Uэкв |

U1(100) |

|

U2 (110) |

α |

U6 (101) |

Ud |

|

|

U8(111) |

|

|

U7 (000) |

|

|

|

|

|

|

Ur3(010) |

|

U5(001) |

U у(U уa,U уb,U уc ) |

|

U4 (011) |

|

Рис.7.5. Схема замещения |

Рис.7.6. Векторная диаграмма |

||

инвертора напряжения |

выходных напряжений инвертора |

||

Под алгоритмом формирования выходного напряжения инвертора будем пониматьr последовательность включения образующих векторов

напряжения Uk , k =1...8

соотношениямиr . Введем понятие вектора эквивалентного напряжения

инвертора Uэкв , представляющего собой вектор выходного напряже-

ния, усредненного на временном интервале дискретности управления инвертором. Задачей любого алгоритма является формирование в нагрузке заданного значения вектора эквивалентного напряжения. Каждый алгоритм однозначно характеризуется своей элементарной ком-

бинацией векторов напряжения Uk , формирующих элементарный

цикл переключения ключей инвертора. Весь алгоритм складывается из совокупности повторяющихся элементарных циклов.

103

Математически задачу векторного формирования алгоритма можно сформулировать в виде следующего выражения:

r |

1 |

r |

r |

|

|

U |

экв = T |

∑TiUi = ∑τiUi , |

(7.1) |

||

|

|

ц |

i |

i |

|

где Tц — период цикла модуляции (продолжительность элементарной комбинации векторов); Ui — i-й вектор, входящий в элементарную

комбинацию; Ti ,τi = Ti — абсолютная и относительная продолжи-

Tц

тельности включения i-го вектора напряжения.

Постановку задачи в виде (7.1) дополним ограничениями, следующими из физического смысла задачи:

n |

|

0 ≤Ti ≤Tц , ∑Ti =Tц , |

(7.2) |

i=1

где n — общее число векторов напряжения в элементарной комбинации векторов.

Формирование одного и того же вектора эквивалентного напряжения может осуществляться множеством различных элементарных комбинаций выходных векторов инвертора, то есть в рамках различных алгоритмов управления. При этом алгоритмы будут отличаться друг от друга следующими показателями:

-величиной пульсаций тока в фазах нагрузки;

-потерями, обусловленными дискретностью работы инвертора;

-коэффициентом использования источника напряжения;

-числом коммутаций ключей инвертора за период модуляции;

-коэффициентом использования нагрузочной способности ключей инвертора по напряжению;

-степенью симметрии управления фазами инвертора.

Критерии синтеза, полученные на основе этих показателей в большей части являются противоречащими друг другу. Синтез алгоритма (выбор элементарной комбинации векторов напряжения) может выполняться на основе требования оптимального сочетания указанных показателей, задаваемого в каждом конкретном случае с помощью весовых коэффициентов.

В общем случае задача синтеза векторных ШИМ включает следующие основные этапы:

1)предварительный анализ координат заданного вектора эквивалентного напряжения и при необходимости их ограничение для обеспечения принципиальной возможности решения задачи синтеза;

104

2)выбор состава элементарной комбинации образующих векторов для формирования заданного вектора с учетом его пространственного положения;

3)определение длительностей интервалов включения каждого из образующих векторов в пределах периода модуляции (усреднения) в соответствии с требованием равенства усредненного значения вектора напряжений инвертора заданному значению;

4)выбор порядка включения образующих векторов в элементарной комбинации и синтез сигналов управления ключами инвертора во временной области.

Рис.7.7. К оценке граничных режимов управления инвертором при различных вариантах ШИМ

Физические ограничения на величину заданного вектора эквивалентного напряжения легко определяются из анализа векторной диаграммы выходных напряжений инвертора (рис.7.7). Из анализа следует:

1)задача формирования заданного вектора эквивалентного напряжения

физически реализуема, если этот вектор находится в пределах шестиугольника, образованного векторами Ur1...Ur6 (линия 2);

2)предельное значение модуля формируемого вектора является функцией его углового положения: оно максимально на границах секторов ( 23Ud ) и минимально в их середине ( 23Ud cos π6 = U3d );

105

3)при векторной модуляции по синусоидальному закону амплитуда фазного напряжения ограничена значением U s.ф.гр = U3d (линия 3).

Для сравнения векторной модуляции с другими способами формирования сигналов на выходе инвертора на рис.7.7 показан также годограф граничного вектора при традиционной синусоидальной ШИМ с

пилообразным опорным сигналом (окружность 4 с радиусом Ud  2 ) и

2 ) и

годограф основной гармоники вектора фазных напряжений при шестиступенчатом алгоритме управления без ШИМ (окружность 1 с радиу-

сом 2Ud  π ).

π ).

При выборе состава элементарной комбинации векторов напряжения в векторных ШИМ типовым решением является выбор трех векторов, образующих сектор, в котором находится заданный вектор эквивалентного напряжения, двух ненулевых и одного нулевого. Это позволяет получить алгоритмы, наиболее эффективные с точки зрения указанных выше критериев. Например, треугольный алгоритм, реализующий в первом секторе векторной диаграммы напряжений элементарную комбинацию вида

U1

U1 U2

U2 U8

U8 U2

U2 U1

U1 U7

U7

Tц/2 Tц/2

Tц

Во втором секторе векторной диаграммы элементарная комбинация образующихr r векторов будет иметь вид

→U2 →U3 →U7 →U3 →U2 →U8 →.

Аналогичным образом элементарные комбинации формируются в других секторах. Для минимизации числа переключений инвертора последовательность включения векторов выбирается таким образом, чтобы каждый переход к новому состоянию сопровождался коммутацией только одной фазы инвертора. Именно поэтому после ненулевого

вектора U2 (110) включается нулевой вектор U8 (111) , а после ненулевого вектора U1(100) нулевой вектор Ur7 (000) .

Рассмотрим расчет продолжительности включения векторов напряжения при произвольном положении заданного вектора эквива-

106

лентного напряжения в пределах сектора. Положение заданного вектора в секторе определяется углом γu относительно оси α (рис.7.8).

Применительно к данному случаю задача заключается в поиске

решения системы алгебраических уравнений: |

|

Urz =τ1Ur1 +τ2U 2 +τ3U8 ; |

(7.3) |

τ1 +τ2 +τ3 =1 |

|

при соблюдении условий |

(7.4) |

0 ≤τ1 ≤1;0 ≤τ2 ≤1;0 ≤τ3 ≤1, |

где τr1 ,τ2r,τ3 r— относительные продолжительности включения векторов U1 ,U2 ,U8 .

U z

U2  π

π

3

τ2U2 τ1U1

Рис.7.8. К расчету продолжительностей включения векторов «треугольного» алгоритма

Данная задача относится к классу задач линейного программирования с ограничениями в форме неравенств. Для ее решения векторное уравнение системы (7.3) представим в матричном виде:

U zα |

|

U1α |

|

|

|

=τ1 |

+τ2 |

U zβ |

|

U1β |

|

cos(γu1 ) |

cos(γ |

||

=U |

|

|

sin(γ |

sin(γu1 ) |

|||

U2α = U cos(γU2β U sin(γ

u 2)) ττ1 ,

u 2 2

u1 ) u1 )

U cos(γγu 2 ) ττ1 =

U sin( u 2 ) 2

107

где U = 32Ud — модуль ненулевых образующих векторов напряже-

ния; γu1 ,γu 2 — углы поворота образующих векторов относительно

оси α.

Решая это уравнение, получим:

τ |

1 |

= |

2 1 |

|

|

sin(γu 2 ) |

|

|

− cos(γu 2 ) Uzα |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

3 U |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

cos(γu1) |

|

|

. |

||||||||||

τ |

2 |

|

|

|

|

|

−sin(γu1) |

|

|

Uzβ |

||||||||||||||||||||||

Или в полярной системе координат: |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

τ1 |

= |

|

U z |

|

|

|

sin(γu 2 |

|

− γu ) |

|

; |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

U sin(γu 2 |

|

− γu1 ) |

|

|

|

|

|

|

(7.5) |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

U z |

|

|

|

sin(γu |

|

− γu1 ) |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

τ2 |

= |

|

|

|

|

|

; |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

U sin(γu 2 |

|

− γu1 ) |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

τ3 =1− (τ1 + τ2 ) . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

Подставляя в (7.5) |

значения γu1 ,γu 2 , |

для абсолютных значений |

|||||||||||||||||||||||||||

продолжительностей включения образующих векторов получим: |

||||||||||||||||||||||||||||||||

t |

|

= |

|

2 |

U z |

T sin(π |

− γ |

|

); |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

1 |

|

|

|

3 U |

|

|

|

ц |

3 |

|

|

|

|

|

u |

|

|

|

|

|

(7.6) |

|||||||||

|

|

|

|

|

2 |

U z |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

t |

|

= |

|

T sin γ |

|

|

|

|

|

; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

2 |

|

|

|

3 U |

|

|

|

ц |

|

|

u |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

t3 = Tц −(t1 +t2 ). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

Те же результаты могут быть получены из геометрических соот- |

|||||||||||||||||||||||||||||

ношений: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

τ Ur |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

AB |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

π |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

= |

AC |

= |

|

|

|

|

|

= |

|

U sin( |

− γ ); |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

π |

|

3 |

||||||||||||||||||||||||||

|

|

1 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

z |

|

u |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

sin 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

τ Ur |

|

|

= |

|

AE |

|

= |

|

AD |

|

|

= |

|

2 |

U sin(γ ). |

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

π |

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

2 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

z |

|

u |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

sin 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

С учетом ограничения на минимальную ширину импульса управления фазой инвертора tmin при выполнении условия t3 < tmin значе-

ния t1 ,t2 ,t3 корректируются следующим образом:

108

t1′ = (Tц |

−tmin )t1 |

; |

|

t2′ = Tц |

t1 + t2 |

(7.7) |

|

−t1 −tmin |

|||

; |

|||

t3′ = tmin . |

|

||

Применение (7.7) позволяет получать предельные значения коэф- |

|||

фициента использования напряжения при действующих физических |

|||

ограничениях на время переключения ключей инвертора. |

|||

Тригонометрические функции, присутствующие в (7.6), могут не |

|||

вычисляться системой управления в реальном масштабе времени, а за- |

|||

даваться таблично. До начала действия ограничения на время t3 моду- |

|||

ляция выполняется по синусоидальному закону. При вступлении в |

|||

действие ограничения закон изменения Urэкв в зависимости от угла γu |

|||

отклоняется от синусоидального, что сопровождается появлением в |

|||

выходных напряжениях инвертора дополнительных низкочастотных |

|||

гармоник. |

|

||

Величина tmin |

зависит как от быстродействия силовых ключей |

||

инвертора, так и от быстродействия системы управления, осуществ- |

|||

ляющей формирование алгоритма. |

|||

Временные диаграммы импульсных сигналов управления инвер- |

|||

тором напряжения и фазных напряжений, получаемых в результате |

|||

реализации рассмотренного алгоритма векторной ШИМ, изображены |

|||

на рис.7.9. |

|

||

Рис.7.9. Временные диаграммы векторной ШИМ |

|||

109

Время включения одинаковых образующих векторов напряжения равномерно распределяется в соответствии с их числом в пределах периода модуляции. При отсчете начала периода и полупериода модуляции от центра интервала включения нулевого вектора импульсы управления оказываются расположенными симметрично относительно точек отсчета (отсюда происходит распространенное в литературе название – центрированная ШИМ). Заметим, что в силу симметрии ШИМ обновление задания вектора напряжения может выполняться один раз за полный период либо один раз за полупериод модуляции.

Импульсы управления фазами инвертора распределяются по шести его ключам с учетом формирования защитных временных задержек между коммутациями ключей одной фазы.

7.3. Понятие об асинхронных и синхронных ШИМ

Важным показателем, характеризующим алгоритм управления, является коэффициент модуляции, представляющий собой отношение частоты модуляции к частоте основной гармоники выходного напряжения инвертора:

Km = |

fm |

= |

Tu1 |

, |

(7.8) |

fu1 |

|

||||

|

|

Tm |

|

||

где Tu1 ,Tm |

— периоды основной гармоники и модуляции напряже- |

||||

ния. Для треугольной центрированной ШИМ Tm =Tц  2 .

2 .

Если в заданном диапазоне изменения частоты fu1 коэффициент модуляции принимает только целые значения, то алгоритм модуляции в этом диапазоне частот называют синхронным. Если Km при измене-

нии fu1 способен принимать дробные значения, то алгоритм модуля-

ции называют асинхронным.

Асинхронные алгоритмы наиболее просты в реализации, их частота модуляции принимается постоянной и не изменяется с изменением частоты основной гармоники напряжения. Общим недостатком таких алгоритмов является наличие в выходном напряжении инвертора субгармонических составляющих, которые появляются при дробных зна-

чениях Km . При определенных условиях они могут приводить к пол-

ной неработоспособности электропривода, проявляющейся в низкочастотных биениях его переменных. Подобные явления возникают, как правило, в частотных электроприводах, в которых отсутствует слежение за мгновенными значениями тока фаз статора. Эффект усиливает-

110