КУРС лекций Электротехника, электронное / Курс лекций. Электротехника и электроника. РАЗДЕЛ 4. Электроника

.pdf273

При подаче большого обратного напряжения происходит пробой p-n перехода. В этом режиме напряжение на переходе остается постоянным в широком диапазоне изменения тока.

Объемные заряды, образованные ионами на границе перехода обу- славливают наличие емкости p-n перехода q . Емкость перехода равна

C = |

q |

. |

(1) |

|

ϕ0 +U

При увеличении обратного напряжения емкость, в соответствии с выражением (1), снижается. При этом происходит расширение p-n перехо- да. Аналогично снижается емкость плоского конденсатора при раздвига- нии пластин.

Контрольные вопросы

1.Введение в электронику. Основные этапы развития электроники.

2.Роль русских ученых в развитии электроники.

3.Полупроводниковые материалы и их свойства.

4.Создание в полупроводнике различных типов проводимости.

5.Р-n переход и его основные свойства.

274

Лекция 4.2 Полупроводниковые диоды, разновидности и применение

План лекции

1) Полупроводниковый выпрямительный диод. Классификация дио-

дов.

2) Схемы однофазных неуправляемых выпрямителей. Принцип ра- боты. Пульсации выпрямленного напряжения и сглаживающие фильтры.

4.2.1 Полупроводниковый выпрямительный диод. Классификация диодов

Полупроводниковым диодом называют полупроводниковый прибор с одним р-n переходом, имеющий два омических вывода, (рисунок 1,а). Одна из областей р-n структуры (р+), называемая эмиттером, имеет боль- шую концентрацию основных носителей заряда, чем другая область, назы- ваемая базой.

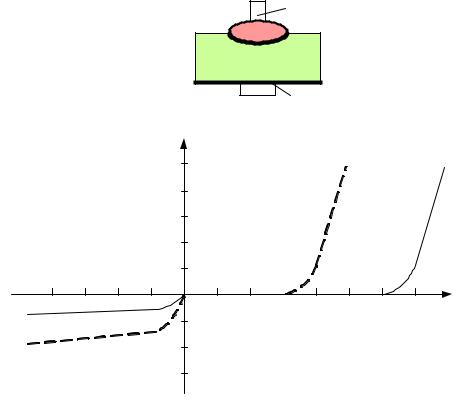

Статическая вольтамперная характеристика (ВАХ) полупроводни-

кового диода изображена на рисунке 1,б. Здесь же пунктиром показана теоретическая ВАХ электронно-дырочного перехода.

а

б

Рисунок 1 – Полупроводниковый диод: а – структура; б - вольтамперная характеристика (ВАХ) полупроводникового диода

|

|

275 |

|

Она определяется соотношением |

|

||

U /(mU |

|

) |

|

I = I0 (e |

T |

− 1), |

(1) |

где I0 - обратный ток насыщения (ток экстракции, обусловленный неос- |

|||

новными носителями заряда; значение его очень мало); |

|

||

U - напряжение на p-n-переходе; |

|

||

UT = kT/e - температурный потенциал (k - постоянная |

Больцмана), |

||

UT =25,28 мВ при T=20 C°;

Т– температура в градусах Кельвина, е - заряд электрона;

m - поправочный коэффициент: m = 1 для германиевых р-n переходов и m = 2 для кремниевых p-n переходов при малом токе.

Кремниевые диоды имеют существенно меньшее значение обратного тока по сравнению с германиевыми диодами, вследствие более низкой кон- центрации неосновных носителей заряда. Обратная ветвь ВАХ у кремние- вых диодов при данном масштабе практически сливается с осью абсцисс. Прямая ветвь ВАХ у кремниевых диодов расположена значительно правее, чем у германиевых.

Максимально допустимое увеличение обратного тока диода опреде- ляет максимально допустимую температуру диода, которая составляет +(80 ÷ 100) °С для германиевых диодов и +(150 ÷ 200) °С для кремниевых.

Минимально допустимая температура диода лежит в пределах - (60 ÷

70)°С.

Дифференциальным сопротивлением диода называют отношение приращения напряжения на диоде к вызванному им приращению тока:

rДИФ = dU / dI . |

(2) |

Отсюда следует, что для p-n-перехода rДИФ ≈UT |

I = 0,02528 / I при |

нормальной температуре. |

|

Пробой диода

При обратном напряжении диода свыше определенного критическо- го значения наблюдается резкий рост обратного тока (рисунок 1). Это яв- ление называют пробоем диода.

Пробой диода возникает либо в результате воздействия сильного электрического поля в р-n переходе (рисунок 2, кривая 1 и 2). Такой про- бой называется электрическим. Он может быть лавинным - кривая 1 или туннельным - кривая 2.

Лавинный пробой обусловлен лавинным размножением носителей в p-n переходе в результате ударной ионизации атомов быстрыми носителя- ми заряда. Он происходит следующим образом. Неосновные носители за- ряда, поступающие в p-n переход при действии обратного напряжения, ус-

276

коряются полем и при движении в нем сталкиваются с атомами кристалли- ческой решетки. При соответствующей напряженности электрического по- ля, носители заряда приобретают энергию, достаточную для отрыва ва- лентных электронов. При этом образуются дополнительные пары носите- лей заряда – электроны и дырки, которые, ускоряясь, полем, при столкно- вении с атомами также создают дополнительные носители заряда. Описан- ный процесс носит лавинный характер.

Лавинный пробой возникает в широких p–n переходах, где при дви- жении под действием электрического поля носители заряда, встречаясь с большим количеством атомов кристалла, в промежутке между столкнове- ниями приобретают достаточную энергию для их ионизации.

В основе туннельного пробоя лежит непосредственный отрыв ва- лентных электронов от атомов кристаллической решетки под действием сильного электрического поля. Образующиеся при этом дополнительные носители заряда (электроны и дырки) увеличивают обратный ток через p-n переход. Туннельный пробой развивается в узких p-n переходах, где при сравнительно небольшом обратном напряжении имеется высокая напря- женность поля.

Лавинный и туннельный пробои сопровождаются появлением почти вертикального участка на обратной ветви вольтамперной характеристики. Причина этого заключается в том, что небольшое повышение напряжения на p-n переходе вызывает более интенсивную генерацию в нем носителей заряда при лавинном или туннельном пробое.

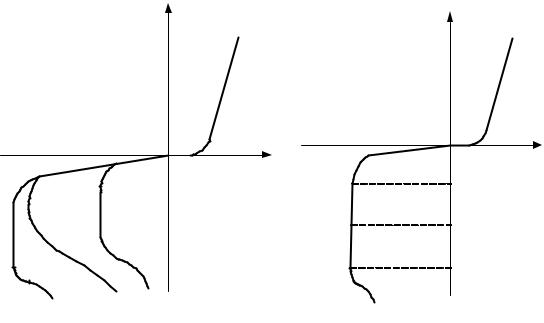

Рисунок 2 – Рост обратного |

Рисунок 3 – ВАХ стабилитрона |

тока при обратном напряжении |

|

277

Оба эти вида пробоя являются обратимыми процессами. Это озна- чает, что они не приводят к повреждению диода и при снижении обратного напряжения на диоде его свойства сохраняются.

Пробой может возникать в результате разогрева p-n перехода при протекании тока большого значения и при недостаточном теплоотводе, не обеспечивающем устойчивость теплового режима перехода (рисунок 2,

кривая 3). Это тепловой пробой.

Тепловой пробой является необратимым. Нормальная работа диода в качестве элемента односторонней проводимостью возможна лишь в режи- мах, когда обратное напряжение не превышает пробивного значения

. Значение допустимого обратного напряжения устанавливается с

учетом исключения возможности электрического пробоя и составляет от напряжения (0,5 0,78)UОБР MAX .

Возможность теплового пробоя p–n–перехода учитывается указани- ем в паспорте на прибор допустимого обратного напряжения U обр.max и

температурного диапазона работы. Величина допустимого обратного на- пряжения устанавливается с учетом исключения возможности электриче- ского пробоя и составляет (0,5 0,8) Uпр.

Классификация диодов

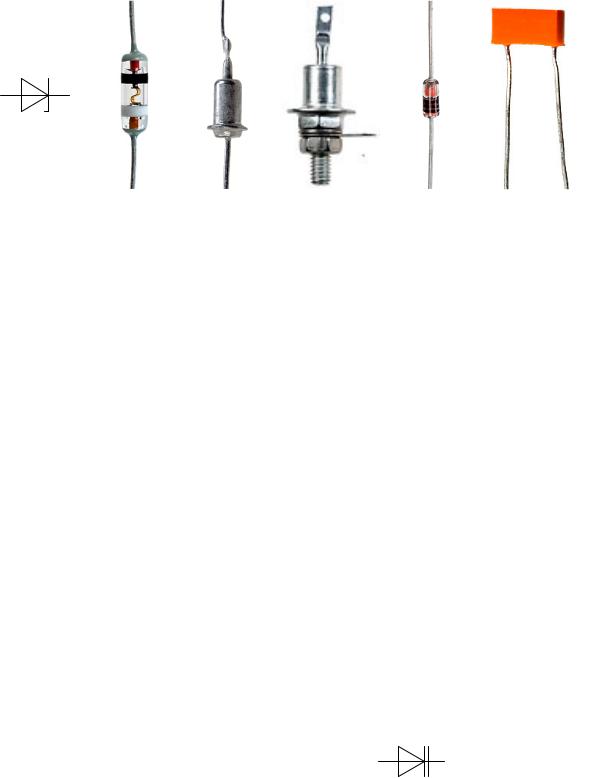

Выпрямительные диоды используют для выпрямления переменных токов частотой 50 Гц ÷100 кГц. В них используется главное свойство p-n перехода - односторонняя проводимость.

На схемах выпрямительные диоды изображаются так, как показано на рисунке 4. Там же приведен общий вид некоторых выпрямительных диодов, как отечественных, так и импортных.

а б в г Рисунок 4 – Выпрямительные диоды: а - условное обозначение;

б – маломощный высоковольтный диод BY228; в – диод средней мощности Д246А; г – мощный выпрямительный диод на ток 250 А типа Д185-500.

Стабилитроны предназначены для стабилизации напряжения на на- грузке при изменении питающего напряжения или сопротивления нагрузки, для фиксации уровня напряжения и т. д.

278

Условное обозначение стабилитрона приведено на рисунке 5.

а б в г д е Рисунок 5 – Стабилитрон: а – условное обозначение; б - 2С133А; в - КС156А;

г - КС527А; д - КС210Б; е - КС175С

Для стабилитронов рабочим является участок электрического пробоя ВАХ в области обратных напряжений (рисунок 3). На этом участке напря- жение на диоде остается практически постоянным при изменении тока че- рез диод.

Основные параметры стабилитрона:

номинальное напряжение стабилизации UСТ . НОМ - напряжение на ста-

билитроне в рабочем режиме (при заданном токе стабилизации);

минимальный ток стабилизации I СТ .MIN - наименьшее значение тока ста-

билизации, при котором режим пробоя устойчив;

максимально допустимый ток стабилизации I CT . MAX - наибольший ток

стабилизации, при котором нагрев стабилитронов не выходит за допусти- мые пределы.

Дифференциальное сопротивление r - отношение приращения напря-

CT

жения стабилизации к вызывающему его приращению тока стабилизации:

rCT . = UCT / ICT . . |

(3) |

К параметрам стабилитронов также относят максимально допусти- |

|

мый прямой ток I MAX , максимально допустимый импульсный |

ток |

I ПР. И . MAX , максимально допустимую рассеиваемую мощность PMAX . |

|

Варикап – полупроводниковый диод, в котором используется зависи- мость емкости p-n перехода от обратного напряжения и который предназна- чен для применения в качестве электрически управляемой емкости.

Условное обозначение варикапа таково:

Основными параметрами варикапа является общая емкость Св [пФ], которая указывается в справочниках при небольшом обратном напряже- нии, обычно при 4 В. У большинства варикапов Св =10÷500 пФ.

279

Коэффициент перекрытия по емкости KC = Cmax =5 – 20.

Cmin

Варикапы применяют в системах автоматической настройки частоты радиоприемной аппаратуры и в параметрических усилителях с малым уровнем собственных шумов.

4.2.2 Схемы однофазных неуправляемых выпрямителей. Принцип работы. Пульсации выпрямленного напряжения и сглаживающие фильтры

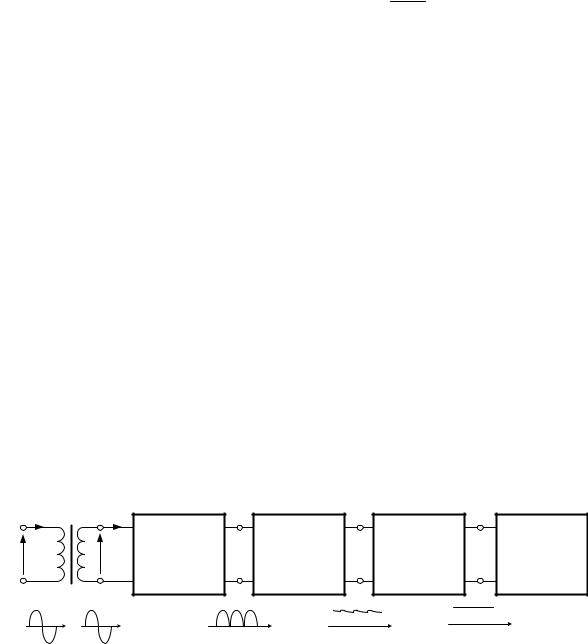

Устройство, предназначенное для преобразования переменного тока в постоянный ток, называется выпрямителем.

Необходимость выпрямления тока на практике возникает: в электро- приводе постоянного тока, системах возбуждения электрических машин, химической промышленности, системах управления и регулирования, при передаче электроэнергии постоянным током на дальние расстояния и т.д.

Однофазные выпрямители имеют мощность до нескольких сотен ватт. Такие устройства нужны для питания постоянным током систем электроники, управления и переработки информации.

Структурная схема системы преобразования энергии с однофазным выпрямителем показана на рисунке 6.

Основой ее является выпрямитель на одном или нескольких диодах. Функция трансформатора на входе - вспомогательная. Он нужен для полу- чения требуемой величины выпрямленного напряжения.

Рисунок 6 – Структурная схема источника питания

Кривая выпрямленного напряжения помимо постоянной составляю-

щей, которая называется средним значением выпрямленного напряжения,

содержит и пульсирующую составляющую. Ее наличие обычно нежела- тельно. Поэтому к выходу выпрямителя подключают сглаживающие фильтры для снижения величины пульсаций.

Между сглаживающим фильтром и нагрузкой иногда включают стаби- лизатор напряжения. Он обеспечивает поддержание с необходимой точно- стью требуемой величины напряжения на нагрузке в условиях изменения на- пряжения питающей сети и тока нагрузки. В данной лекции мы не рассматри- ваем работу стабилизаторов напряжения.

280

В настоящее время такие ИВЭП вытесняются импульсными преобра- зовательными устройствами, работающими на частотах, составляющих де- сятки и сотни килогерц. При этом удается значительно уменьшить разме- ры и вес устройства.

Все выпрямители классифицируют следующим образом:

- по управлению выходным напряжением. Различают управляемые и неуправляемые выпрямители. В неуправляемых выпрямителях в качестве вентилей используют диоды. Выходное напряжение таких выпрямителей регулировать невозможно. В управляемых выпрямителях сопротивление нелинейного элемента зависит не только от полярности напряжения, но и от управляющих сигналов. В качестве вентилей в таких выпрямителях ис- пользуют тиристоры либо комбинации тиристоров и диодов;

- по форме напряжения на выходе различают однополупериодные и двухполупериодные выпрямители. Однополупериодным называют выпря- митель, выходное напряжение которого соответствует только одному по- лупериоду входного. Выпрямитель, выходное напряжение которого соот- ветствует положительному и отрицательному полупериодам входного на- пряжения, называют двухполупериодным;

- по числу фаз входного напряжения. Напряжение на входе выпря- мителя может быть однофазным, трехфазным или многофазным. Соответ- ственно, различают однофазные, трехфазные и многофазные выпрямители.

Перечислим основные параметры выпрямителей. 1. Среднее значение выпрямленного напряжения

|

T |

∫ |

|

|

Ucp = |

1 |

T |

Uвыхdt , |

(4) |

|

0 |

|||

|

|

|

|

|

где Uвых - выходное напряжение выпрямителя;

Т – период сетевого напряжения.

2. Среднее значение выходного тока

i = |

1 |

T i dt . |

(5) |

||||

T |

|||||||

cp |

|

∫ |

вых |

|

|||

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

0 |

|

|

||

где iвых - выходной ток выпрямителя. |

|

||||||

3. Выходная мощность выпрямителя |

|

||||||

P =Ucp Icp . |

(6) |

||||||

4. Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения |

|

||||||

ε = |

Um1 |

, |

|

(7) |

|||

|

|

||||||

|

Ucp |

|

|

||||

где Um1 - амплитуда первой (основной) гармоники пульсаций.

281

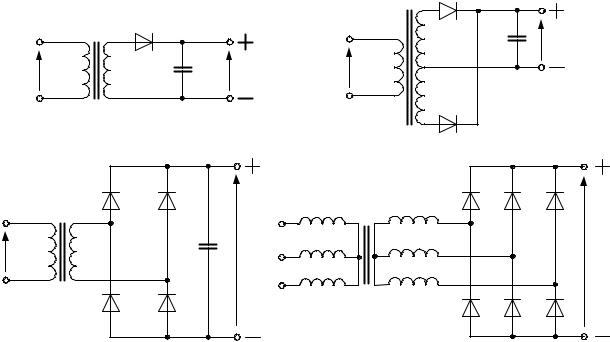

Из большого количества схемных решений выпрямителей рассмо- трим лишь наиболее часто применяемые в источниках электропитания (рисунок 7).

|

Тр1 |

VD1 |

|

|

|

|

|

CФ |

Uср |

|

|

|

|

|

|

~ Uвх |

|

|

|

|

|

VD2 |

|

|

а |

|

б |

|

|

|

Тр1 |

VD1 |

VD2 |

VD3 |

А |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В |

|

|

|

Uср |

|

|

|

|

|

С |

|

|

|

|

|

|

VD4 |

VD5 |

VD6 |

в г Рисунок 7 - Основные схемы выпрямителей: а – однополупериодный; б –

двухполупериодный; в – мостовой; г – мостовой трехфазный

Однополупериодная схема выпрямителя (рисунок 7,а) используется обычно при выходной мощности до 10 Вт и в тех случаях, когда допуска- ется сравнительно высокий коэффициент пульсаций. Достоинством схемы является минимальное число диодов, недостатком — низкая частота пуль- саций, равная частоте входного тока. При наличии трансформатора имеет место недостаточное его использование и подмагничивание магнитопро- вода постоянным током.

Двухполупериодная схема с выводом средней точки (рисунок 7,б) используется обычно при выходной мощности до 500 Вт. Достоинством схемы является возможность применения диодов с электрически со- единенными катодами в виде диодных сборок, а также возможность уста- новки диодов на общий радиатор. К недостаткам следует отнести услож- нение конструкции трансформатора из-за вывода средней точки вторичной обмотки трансформатора и повышенное обратное напряжение на диодах.

Мостовая однофазная схема (рисунок 7,в) используется в широком диапазоне выходных мощностей (обычно более 300 Вт). Достоинством схемы является повышенная частота пульсаций, низкое обратное напря- жение на диодах, возможность работы без трансформатора. Недостатком

282

схемы является повышенное падение напряжения на диодах и не- обходимость применения изолирующих прокладок при установке диодов на один радиатор.

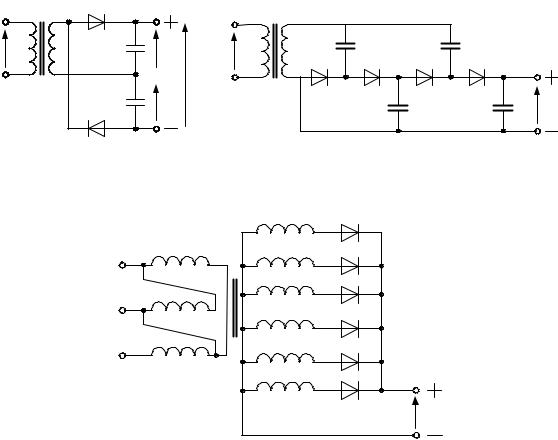

а б а – схема удвоения напряжения, б – схема учетверения напряжения

Рисунок 8 – Схемы умножителей напряжения

Рисунок 9 – Шестифазная однотактная схема выпрямления

Мостовая трехфазная схема (рисунок 7,г) обладает высоким коэффи- циентом использования мощности трансформатора, малым значением об- ратного напряжения на диоде, повышенной частотой пульсаций вы- прямленного напряжения. Схема используется в широком диапазоне вы- ходных мощностей и выпрямленных напряжений. Соединение вторичной обмотки трансформатора звездой позволяет избежать появления уравни- тельных токов при асимметрии фазных напряжений. Схема может приме- няться без трансформатора.

В устройствах высокого напряжения применяются схемы выпрями- телей (рисунок 7,а-г), а также схемы с диодно-конденсаторными умно- жителями напряжения (рисунок 8). Трансформатор в такой схеме ис- пользуется как промежуточное звено и выполняет функцию предвари- тельного повышения напряжения. Массогабаритные характеристики вы- соковольтных выпрямителей оказывают существенное влияние на ха- рактеристики высоковольтных источников электропитания, так как кроме преобразования напряжения выпрямитель должен обеспечить элек- трическую изоляцию высоковольтных и низковольтных цепей. В за-