КУРС лекций Электротехника, электронное / Курс лекций. Электротехника и электроника. РАЗДЕЛ 4. Электроника

.pdf253

Раздел 4. Электроника Содержание

|

Стр. |

Раздел 4. Электроника ........................................................................................... |

253 |

Лекция 4.1 Полупроводниковые материалы....................................................... |

255 |

Примесная проводимость. P-n переход и его свойства...................................... |

255 |

4.1.1 Введение в электронику............................................................................ |

255 |

4.1.2 Полупроводниковые материалы и их свойства. Создание в |

|

полупроводнике различных типов проводимости .......................................... |

267 |

4.1.3 Р-n переход и его вольтамперная характеристика. Свойства |

|

р-п перехода......................................................................................................... |

270 |

Лекция 4.2 Полупроводниковые диоды, разновидности и применение.......... |

274 |

4.2.1 Полупроводниковый выпрямительный диод. Классификация |

|

диодов .................................................................................................................. |

274 |

4.2.2 Схемы однофазных неуправляемых выпрямителей. Принцип работы. |

|

Пульсации выпрямленного напряжения и сглаживающие фильтры ............ |

279 |

Лекция 4.3 Биполярные транзисторы .................................................................. |

289 |

4.3.1 Биполярный транзистор. Принцип работы. Классификация и |

|

основные параметры БТ..................................................................................... |

289 |

4.3.1.1 Биполярный транзистор. Принцип работы..................................... |

289 |

4.3.1.2 Классификация и основные параметры БТ..................................... |

296 |

4.3.2 Схемы включения биполярных транзисторов ОЭ, ОК и ОБ. Свойства и |

|

области применения усилительных каскадов на биполярных |

|

транзисторах........................................................................................................ |

297 |

4.3.2.1 Схема с общим эмиттером (ОБ) ....................................................... |

297 |

4.3.2.2 Схема с общим эмиттером (ОЭ)....................................................... |

298 |

4.3.2.3 Схема с общим эмиттером (ОК)....................................................... |

299 |

Лекция 4.4 Полевые транзисторы ........................................................................ |

302 |

4.4.1 Полевые транзисторы и их разновидности. Принцип работы.............. |

302 |

4.4.2 Основные параметры и схемы включения.............................................. |

309 |

4.4.2.1 Схема с общим истоком (ОИ) .......................................................... |

310 |

4.4.2.2 Схема с общим стоком (ОС)............................................................. |

311 |

4.4.3 Свойства и области применения усилительных каскадов на полевых |

|

транзисторах........................................................................................................ |

312 |

Лекция 4.5 Электронные усилители. Обратные связи в усилителях ............... |

316 |

4.5.1 Многокаскадные усилители. Виды связей между каскадами............... |

316 |

4.5.2 Обратная связь в усилителях. Классификация видов обратной связи и ее

влияние на характеристики усилителя............................................................. |

324 |

4.5.3 Использования положительной обратной связи для создания |

|

автогенераторов и их разновидности ............................................................... |

328 |

Лекция 4.6 Операционные усилители и их применение.................................... |

331 |

4.6.1Дифференциальный усилитель. Основные параметры и реализация.. 331

4.6.2Операционный усилитель (ОУ). Основные параметры и классификация

ОУ. Идеальный ОУ. Линейные усилители на ОУ........................................... |

334 |

4.6.3 Сумматор, интегратор, логарифмирующий усилитель. Расчет основных |

|

254

параметров........................................................................................................... |

341 |

Лекция 4.7 Цифровая электроника. Цифровые коды. Логические элементы. |

|

Триггеры. Делитель частоты. Счетчик импульсов............................................. |

345 |

4.7.1 Цифровая электроника. Цифровые коды. Логические элементы......... |

345 |

4.7.2 ТТЛ и КМОП микросхемы. Устройство и принцип работы................. |

354 |

4.7.2.1 Микросхемы транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) ............ |

354 |

4.7.2.2 Микросхемы на комплементарных МОП транзисторах................ |

357 |

4.7.3 Триггеры: RS - триггер; D - триггер; Т - триггер ................................... |

359 |

4.7.3.1 RS – триггер........................................................................................ |

360 |

4.7.3.2 D – триггер.......................................................................................... |

361 |

4.7.3.3 Т – триггер.......................................................................................... |

362 |

4.7.4 Делитель частоты на триггерах. Счетчик импульсов ........................... |

363 |

Лекция 4.8 Регистры. Преобразователи кода. Мультиплексоры и |

|

демультиплексоры. Ключи. Индикаторы............................................................ |

367 |

4.8.1 Регистры ..................................................................................................... |

367 |

4.8.2 Преобразователи кодов............................................................................. |

372 |

4.8.3 Мультиплексоры и демультиплексоры................................................... |

375 |

4.8.4 Ключи КМОП............................................................................................. |

377 |

4.8.5 Устройства отображения информации. Индикаторы: |

|

Газоразрядные. Вакуумно-люминисцентные. Светодиодные. |

|

Жидкокристаллические. Устройство, схемы включения и принципы |

|

управления........................................................................................................... |

380 |

4.8.5.1 Газоразрядные индикаторы .............................................................. |

380 |

4.8.5.2 Вакуумно-люминисцентные индикаторы ....................................... |

382 |

4.8.5.3 Полупроводниковые светодиодные индикаторы ........................... |

385 |

4.8.5.4 Жидкокристаллические индикаторы............................................... |

387 |

Лекция 4.9 Понятие о микропроцессоре и микроконтроллере......................... |

391 |

4.9.1 Понятие о микропроцессоре и микроконтроллере. Типовая структура |

|

микропроцессора и микроконтроллера. Назначение блоков. Области |

|

применения.......................................................................................................... |

391 |

4.9.2 Цифро-аналоговые преобразователи. Устройство и принцип действия

.............................................................................................................................. 398 4.9.3 Аналогово-цифровые преобразователи. Устройство и принцип действия

.............................................................................................................................. |

402 |

Заключение .............................................................................................................. |

419 |

255

Лекция 4.1 Полупроводниковые материалы. Примесная проводимость. P-n переход и его свойства

План лекции

1)Введение в электронику.

2)Полупроводниковые материалы и их свойства. Создание в полупро- воднике различных типов проводимости.

3)Р-n переход и его вольтамперная характеристика. Свойства перехо-

да.

4.1.1Введение в электронику

Электроника - наука о взаимодействии заряженных частиц (электро-

нов, ионов) с электромагнитными полями и о методах создания электронных приборов и устройств (вакуумных, газоразрядных, полупроводниковых), ис- пользуемых в основном для передачи, обработки и хранения информации.

Электроника представляет собой бурноразвивающуюся отрасль нау- ки и техники. В ней сложилось ряд направлений:

-физическая электроника изучает электронные и ионные процессы в газах и проводниках, а также на поверхности раздела между вакуумом и газом, твердыми и жидкими телами;

-техническая электроника включает совокупность средств, приемов, способов и методов, направленных на разработку новых и совершенство- вание существующих приборов электронной техники и технологии их из- готовления;

-радиоэлектроника, занимается вопросами передачи, приема и пре- образования информации при помощи электромагнитных колебаний и волн в радио и оптическом диапазоне частот;

-силовая электроника, изучает способы и устройства для взаимного преобразования различных видов электрической энергии;

-промышленная электроника посвящена применению электронных приборов в промышленности, для контроля и управления технологически- ми процессами;

-информационная электроника занимается разработкой устройств для получения и обработки информации.

Современный этап развития техники характеризуется возрастаю- щим проникновением электроники во все сферы жизни и деятельности людей. Достижения в области электроники способствуют успешному ре- шению сложных научных и технических проблем, повышению эффектив- ности научных исследований, созданию новых видов машин и оборудова- ния, разработке эффективных технологий и систем управления, совершен- ствованию процессов сбора и обработки информации.

256

Фундамент электроники был заложен трудами физиков в XVIII– XIX в. Первые в мире исследования электрических разрядов в воздухе осуще- ствили академики Михайло Ломоносов и Георг Рихман в России и незави- симо от них американский ученый Бенджамин Франклин.

В 1802 году профессор физики Петербургской медико- хирургической академии – В.В. Петров впервые обнаружил и описал явле- ние электрической дуги в воздухе между двумя угольными электродами. В России значимость работ не было понято, и они были забыты. Поэтому от- крытие дугового разряда было приписано английскому физику Дэви.

Токи в газах исследовал английский ученый Джозеф Томсон, от- крывший существование электронов и ионов. Томсон создал Кавендиш- скую лабораторию, откуда вышел ряд физиков исследователей электриче- ских явлений в газах (Дж. Таундсен, Ф.У. Астон, Э. Резерфорд, У. Крукс, О.У. Ричардсон). В дальнейшем эта школа внесла крупный вклад в разви- тие электроники.

Из русских физиков над исследованием дуги и практическим ее применением для освещения работали: П.Н. Яблочков (1847–1894); В.Н. Чиколев (1845–1898); Н.Г. Славянов (сварка, переплавка металлов дугой); Н.Н. Бернардос (применение дуги для освещения).

Несколько позднее исследованием дуги занимались профессор Д.А. Лачинов и академик В.Ф. Миткевич. Разряды в газах исследовал профес-

сор А.Г. Столетов (1881–1891).

Впервые обнаружил внешний фотоэффект немецкий физик Генрих Герц (1887 г.), экспериментируя с открытым им электромагнитным полем.

В 1881 году Т.А. Эдисон впервые обнаружил явление термоэлек- тронной эмиссии.

В своем развитии электроника прошла несколько важных этапов.

1 этап (До ламповая электроника)

Этап начался с изобретением электрического телеграфа и телефона. В 1874 году немецкий ученый Браун открыл выпрямительный эффект в контакте металл–полупроводник. На его основе русский изобретатель А.С. Попов создал первый радиоприемник.

Датой изобретения радио в России принято считать 7 мая 1895 г. ко- гда Попов выступил с докладом и демонстрацией на заседании физическо- го отделения русского физико–химического общества в Петербурге.

Впервые изобретение А.С. Попова было использовано поздней осе- нью 1899 г. во время аварии броненосца береговой обороны "Генерал- адмирал Апраксин", севшего на камни у южной оконечности о. Гогланд. Для обеспечения руководства работами по снятию броненосца с камней Попов предложил организовать радиосвязь между островами Коткой и Гогландом. На берегу были поставлены мачты, подвешены антенны и ус-

257

тановлена аппаратура. В течение всего времени спасательных работ связь между берегом и островами, а также связь с броненосцем поддерживалась по радио.

Вэто же время радиотелеграф А.С. Попова обеспечил спасение ры- баков, находившихся на оторванной льдине. Приказание командиру ледо- кола "Ермак" выйти в море и оказать помощь рыбакам было передано с острова Котки на остров Гогланд по беспроволочному телеграфу, 27 рыба- ков были сняты "Ермаком" со льдины.

В1901 г. на Черном море А.С. Попов достиг надежной связи между кораблями на расстоянии до 150 км.

Для развития радиосвязи в разных странах велись разработки и ис- следования различных типов простых и надежных обнаружителей высоко- частотных колебаний – детекторов. Они были созданы на основе элек- тронно-вакуумной лампы.

а б Рисунок 1 – Изобретение радиосвязи: а - Александр Степанович Попов

(1859 — 1905). Русский физик и электротехник, профессор (1901), ректор (1905) Санкт-Петербургского императорского электротехнического ин- ститута Александра III; б – одна из первых конструкций радиоприемника

с телеграфной лентой

2 этап (Ламповая электроника)

Второй этап развития электроники начался с 1904 г. когда англий- ский ученый Джон А. Флеминг сконструировал электровакуумный диод, рисунок 2.

Основными частями диода (рисунок 3, а) являются два электрода на- ходящиеся в вакууме. Металлический анод (А) и металлический катод (К)

258

нагреваемый электрическим током до температуры, при которой возникает термоэлектронная эмиссия.

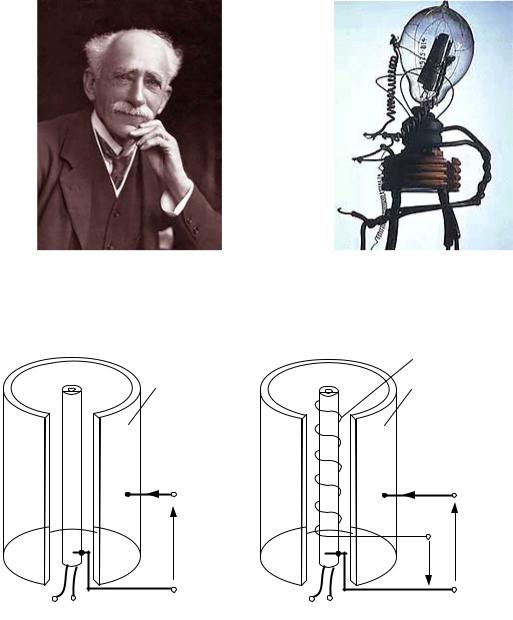

а б Рисунок 2 - Изобретение вакуумного диода: а - сэр Джон Амброз Флеминг

(1849 — 1945) — член Лондонского королевского общества (1892). Изо- бретатель лампы с термокатодом; б – диод Флеминга

а б Рисунок 3 – Конструкция электродов электронно-вакуумных ламп:

а– диода; б - триода

Ввакууме при положительном, относительно катода напряжении на аноде Va электроны движутся к аноду, вызывая ток Ia в анодной цепи. При отрицательном напряжении анода Va эмитируемые электроны возвраща- ются на катод и ток в анодной цепи равен нулю.

Таким образом, электровакуумный диод обладает односторонней проводимостью, что используется при выпрямлении переменного тока.

259

В 1907 г. американский инженер Ли де Форест установил, что по- местив между катодом (К) и анодом (А) металлическую сетку (с) и подавая на нее напряжение Vc можно управлять анодным током Ia практически без инерционно и с малой затратой энергии. Так появилась первая электронная усилительная лампа – триод (рисунок 3, б ). Ее свойства как прибора для усиления и генерирования высокочастотных колебаний обусловили бы- строе развитие радиосвязи.

а б Рисунок 4 - Изобретение вакуумного триода: а - Ли де Форест (1973 -

1961) американский изобретатель, почётный член американского Инсти- тута Радиоинженеров; б – первый ламповый триод

Период с 1913 по 1919 годы – время резкого развития электронной техники. В 1913 г. немецкий инженер Александр Мейснер разработал схе- му лампового регенеративного приемника и с помощью триода получил незатухающие гармонические колебания, что практически решило про- блему радиотелефонии. С этого времени радиотехника становится лампо- вой. В России первые радиолампы были изготовлены в 1914 году в Санкт– Петербурге консультантом русского общества беспроволочного телегра- фирования Н.Д. Папалекси, будущим академиком АН СССР.

Большой вклад в развитие отечественной ламповой электроники внес М.А. Бонч – Бруевичем. С 1916 по 1918 г. он занимался созданием электронных ламп и организовал их производство. В 1918 году возглавил Нижегородскую радиолабораторию, объединив лучших радиоспециа- листов того времени. В марте 1919 года в нижегородской радиолабо- ратории началось серийное производство электровакуумной лампы РП–1. В 1920 году М.А. Бонч–Бруевич закончил разработку первых в мире гене- раторных ламп с медным анодом и водяным охлаждением, мощностью до 1 кВт.

Переход от длинных волн к коротким и средним, и изобретение су- пергетеродина и развитие радиовещания потребовали разработки более со-

260

вершенных ламп, чем триоды. Разработанная в 1924 г. и усовершенство- ванная в 1926 г. американцем А. Хеллом экранированная лампа с двумя сетками (тетрод), и предложенная им же 1930 г. электровакуумная лампа с тремя сетками (пентод), решили задачу повышения рабочих частот радио- вещания. Пентоды стали самыми распространенными радиолампами.

В дальнейшем были разработаны электровакуумные приборы с но- выми принципами управления электронными потоками. Сюда относятся многорезонаторные магнетроны (1938 г), клистроны (1942 г), лампы об- ратной волны ЛОВ (1953 г). Эти достижения электровакуумной техники обусловили развитие таких отраслей как радионавигация, радиолокация, импульсная многоканальная связь.

Рисунок 5 – В. Зворыкин (1888 - 1982) - русский инженер, один из изобретателей современного телевидения.

В 30–е годы были заложены осно- вы радиотелевидения. Первые передаю- щие трубки, названные иконоскопами (1931), построил в США Владимир Козьмич Зворыкин, рисунок 5. В США он эмигрировал в 1917.

На базе электронных ламп появи- лись практически все современные уст- ройства электроники: радиопередающая и радиоприемная аппаратура, телевизо- ры; электронные измерительные прибо- ры (ламповые вольтметры, частотомеры, осциллографы и т.д.); радиолокацион- ные станции и компьютеры. Но лампы имели ряд недостатков, которые тормо- зили развитие электроники:

- большие габариты и вес;

-низкий коэффициент полезного действия, из-за необходимости на- грева катода;

-хрупкость и сложность конструкции;

-короткий срок службы.

3 этап (Транзисторная электроника)

Третий период развития электроники – это период создания и вне- дрения дискретных полупроводниковых приборов, начавшийся с изобре- тения точечного транзистора.

Биполярный транзистор был создан 16 декабря 1947 г. сотрудниками лаборатории "Белл Телефон"– Д. Бардиным и У. Браттейном, под руково- дством У. Шокли.

Устройство, изобретенное Д. Бардиным и У. Браттейном, было на- звано точечным транзистором. Усиление сигнала осуществлялось за счет

261

большого различия в величинах сопротивления, низкоомного входного и высокоомного выходного. Поэтому создатели нового прибора назвали его сокращенно – транзистором (в пер. с английского – "преобразователь со- противления").

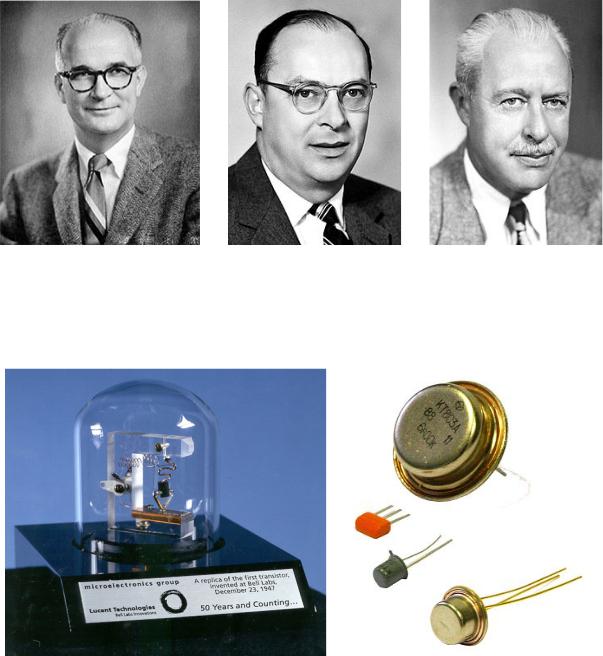

Рисунок 6 - Изобретатели транзистора (слева направо): Уильям Брэдфорд Шокли (1910 – 1989), лауреат Нобелевской премии по физике (1956). Джон Бардин (1908 – 1991), дважды лауреат Нобелевской премии по физике (1956, 1972). Уолтер Хаузер Браттейн (1902 – 1987),

лауреат Нобелевской премии по физике (1956).

а б Рисунок 7 – Транзисторы: а - первый в мире работающий транзистор;

б – современные транзисторы (КТ813А, КТ315А, КТ242Б, КТ605Б)

Одновременно, в период апрель 1947 – январь 1948 г., У. Шокли опубликовал теорию плоскостных биполярных транзисторов. Плоскостные транзисторы обладают рядом преимуществ перед точечными: они более доступны теоретическому анализу, обладают более низким уровнем шу-

262

мов, обеспечивают большую мощность. Д. Бардин и У. Браттейн в резуль- тате испытания многочисленных вариантов получили работающий полу- проводниковый прибор.

Изобретение транзисторов явилось знаменательной вехой в истории развития электроники и поэтому его авторы были удостоены нобелевской премии по физике за 1956 г.

Появление транзисторов – это результат кропотливой работы десят- ков выдающихся ученых и сотен виднейших специалистов, которые в те- чении предшествующих десятилетий развивали науку о полупроводниках. Среди них были не только физики, но и специалисты по электронике, фи- зической химии, материаловедению.

Начало серьезных исследований относится к 1833 году, когда Майкл Фарадей работая с сульфидом серебра, обнаружил, что проводимость по- лупроводников растет с повышением температуры, в противоположность проводимости металлов, которая в этом случае уменьшается.

В конце XIX века были установлены три важнейших свойства полу- проводников:

1.Появление ЭДС при освещении полупроводника.

2.Рост электрической проводимости полупроводника при освеще-

нии.

3. Выпрямляющее свойство контакта полупроводника с металлом. В 20-е годы ХХ в. выпрямляющие свойства контакта полупроводни-

ков с металлом начали практически использовать в радиотехнике. Радио- специалисту из Нижегородской радиотехнической лаборатории Олегу Ло- севу в 1922 году удалось применить выпрямляющее устройство на контак- те стали с кристаллом цинкита в качестве детектора, в детекторном прием- нике под названием "Кристадин". Продолжая исследование кристалличе- ских детекторов, Лосев открыл свечение карборунда при прохождении че- рез него электрического тока. Спустя 20 лет это же явление было снова от- крыто итальянским физиком Ж. Дестрио и получило название электролю- минесценции.

Важную роль в развитии теории полупроводников в начале 30-х го- дов сыграли работы, проводимые в России под руководством академика А.Ф. Иоффе. В 1931 году он опубликовал статью с пророческим названи- ем: "Полупроводники – новые материалы электроники". Немалую заслугу в исследование полупроводников внесли советские ученые – академик Б.В. Курчатов, профессор В.П. Жузе и др. Они показали, что величина и тип электрической проводимости определяется концентрацией и природой примеси. Немного позднее, советский физик – член-корреспондент АН

СССР Я.Н. Френкель создал теорию возбуждения в полупроводниках пар- ных носителей заряда: электронов и дырок.