Лекции Квал / ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

.doc

Лекция . ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели стандартизации и унификации

Показатели стандартизации и унификации характеризуют насыщенность продукции стандартными, унифицированными и оригинальными частями

По определению, стандартизация — это установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определенной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон, в частности для достижения всеобщей оптимальной экономии при соблюдении условий эксплуатации (использования) и требований безопасности.

Стандарт — это нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс норм, правил и требований к объекту стандартизации, утвержденный соответствующим компетентным органом.

Основным принципом стандартизации технических изделий является использование предпочтительных чисел. Смысл его состоит в том, что если всегда при выборе (назначении) любых параметров и показателей качества (производительность, скорость, число оборотов, мощность, давление, размеры, вес и т.д.) придерживаться определенного научно обоснованного ряда численных значений, то изделия оказываются согласованными с другими, связанными с ними, видами продукции.

Как

уже отмечалось, предпочтительные числа

— система параметрических, десятичных

рядов чисел, построенных по геометрической

прогрессии со знаменателем![]() ,

где п = 5, 10,20, 40 и 80 — номера рядов чисел,

не ограниченных как в большую, так и

в меньшую сторону.

,

где п = 5, 10,20, 40 и 80 — номера рядов чисел,

не ограниченных как в большую, так и

в меньшую сторону.

Система предпочтительных чисел используется не только при градации измерительных шкал. Она позволяет устанавливать наиболее рациональную закономерность построения ряда параметрических значений свойств изделий и согласовывать основные взаимосвязанные параметры и размеры изделий различных предприятий и отраслей промышленности. Предпочтительные числа и основанные на них параметрические ряды упорядочивают градации и величины параметров машин, оборудования, устройств, узлов и деталей, приспособлений, инструментов, материалов, полуфабрикатов и т.д., а также технологических и производственных процессов.

В машиностроении, например, приняты предпочтительные числа рядов R5, R10, R20, R40 и R80 и положены в основу назначения классов точности, размеров, углов, радиусов, канавок, уступов. Это, как известно, сокращает номенклатуру режущих и измерительных инструментов, кулачков для автоматов, штампов, пресс-форм, приспособлений и т.д. и приводит к возможности унификации и взаимозаменяемости деталей, узлов, машин и других изделий машиностроения. Стандартизация и унификация изделий способствуют повышению серийности выпускаемой продукции, расширению объемов производства и снижению себестоимости изготовления.

Если стандартизация, с одной стороны, не ограничивает количества предпочтительных численных значений в параметрических рядах, то унификация как один из методов стандартизации, наоборот, сокращает разнообразие элементов, используемых в различных технических системах.

Унификация — рациональное сокращение числа объектов (размеров, параметров, геометрических элементов, деталей, сборочных единиц, агрегатов, приборов, машин, их систем и т.п.) одинакового назначения, которые следует применять или использовать в изделии. В основе унификации изделий лежит их конструктивное подобие и общность эксплуатационных требований Основой метода унификации является систематизация и классификация Систематизация объектов — это расположение их в определенном порядке и последовательности, образующее четкую систему, удобную для использования.

Классификация — группирование и расположение объектов по классам, подклассам, разрядам и т.д. в зависимости от их| общих признаков.

Унификация конструктивная — это приведение конструктивных решений машин, приборов, бытовой техники и т.д., а также их частей, узлов и деталей, выполняющих особые конструктивные функции, к технически обоснованному минимуму типов.

Типизация — установление типовых конструкций или технологических процессов на основе общих для параметрического ряда изделий или процессов технических характеристик. Типизация — один из методов стандартизации и, в частности, унификации, который часто называют методом базовых конструкций и технологий

Виды унификации. Унификации подвержены параметрические и типоразмерные ряды машин, их типы, составные части (узлы и сборочные единицы) и детали. Различают четыре вида унификации.

1. Внутриразмерная унификация всех модификаций определенного типа изделий, имеющих базовую модель или между собой внутри одного типоразмера. Так, например, отечественные токарно-винторезные станки с максимальным диаметром обрабатываемых заготовок 320 мм унифицированы с аналогичными токарными двухсуппортными, операционными и др. станками. Степень унификации таких станков. Достигает 85—95%. Степень унификации автомобилей Минского автомобильного завода более 80%, а двигателей Ярославского моторного завода — от 80 до 95%. Средняя степень унификации ранее выпускавшихся автомобилей ЗИЛ была примерно 80%.

2. Межразмерная унификация базовых моделей или их разновидностей — это унификация размеров параметрического ряда внутри одного типа изделий. Например, есть унифицированные части в токарно-винторезных станках с диаметрами обрабатываемых заготовок 320 и 400 мм. Степень их взаимной унификации может составлять до 35%. Для планирования и оптимизации уровня унификации устанавливают коэффициент межпроектной (межвидовой) унификации.

3. Межтиповая унификация изделий относится к различным параметрическим рядам различных типов однородных изделий. Унифицируют, например, в один межтиповой ряд некоторые узлы и детали продольно-фрезерных, продольно-строгальных и продольно-шлифовальных станков по числу R10 ширины обрабатываемых деталей (800, 1000, 1250 и 1600 мм). Это позволяет унифицировать до 45% деталей указанных станков.

4. Межзаводская (отраслевая — для ряда родственных заводов отрасли) и заводская (на одном заводе) унификации могут охватывать номенклатуру изделий, их составные части и детали, которые производят и применяют в пределах отрасли или завода.

Унификация и стандартизация, например, кузнечно-прессового оборудования и его составных частей позволили снизить затраты на проектно-конструкторские работы на 30%, организовать специализированное производство унифицированных узлов, повысить их качество и снизить трудоемкость изготовления оборудования на 16—40%.

Унификация позволяет осуществлять агрегатирование. Агрегатирование — это метод создания промышленных изделий путем компоновки их из взаимозаменяемых унифицированных сборочных единиц. Иначе говоря, агрегатирование — это создание машин, оборудования и приборов из унифицированных стандартных агрегатов (автономных частей — узлов), устанавливаемых в изделии в различном числе и комбинациях. Соответствующие агрегаты должны обладать полной взаимозаменяемостью по всем эксплуатационным показателям и присоединительным размерам.

Использование агрегатирования позволяет перейти от конструирования и производства необоснованно оригинального и потому дорогого оборудования и машин к созданию (с использованием конструирования по каталогам) и выпуску их на основе проверенных практикой, оптимальных и взаимозаменяемых агрегатов. Это сокращает затраты на проектирование, конструирование и подготовку к серийному производству в 1,5— 2,0 раза. При этом себестоимость продукции снижается на 25— 30%. Агрегатирование сокращает издержки на ремонт изделий, упрощает эксплуатацию и т.д.

Типизация и агрегатирование — разновидности унификации, а унификация — форма использования результатов стандартизации. Поэтому за показатели стандартизации и унификации изделий принимают численные характеристики их унификации.

К стандартным составным частям изделия (группы изделий) относят детали, сборочные единицы, комплекты и технические комплексы, изготавливаемые по условиям государственных стандартов, а также по стандартам предприятий-изготовителей.

Унифицированными составными частями изделия являются изготавливаемые в соответствии со стандартами и используемые в двух и более различных изделиях. К оригинальным относятся составные части, разработанные на основе неиспользованных ранее принципов и правил стандартов и изготовленные только для данного изделия или для группы (партии, серии) идентичных изделий.

Насыщенность изделия унифицированными частями оценивается таким показателем, как коэффициент унификации, выраженный в процентах:

![]()

где N— общее число деталей и узлов (сборочных единиц) в изделии, шт.;

N0 — число неунифицированных (оригинальных) деталей и узлов в изделии, шт.;

Nу — число унифицированных деталей и узлов в изделии, шт.

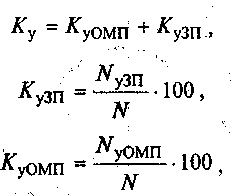

Различают насыщенность изделия деталями и узлами (частями) общемашиностроительного применения (ОМП) и заводского применения (ЗП). В таком случае:

где NуМОП, NуЗП— число деталей и узлов в изделии соответственно ОМП иЗП.

Известно, что уровень унификации любого изделия имеет свое оптимальное значение. Практика машиностроения показала, что существует зависимость между удельными капитальными затратами производства изделия К и коэффициентом унификации Ку этого изделия. На рис. 1 показан вид этой зависимости. Видно, что наименьшее значение удельных капитальных вложений финансов при производстве технического изделия находится вблизи Ку = 67%.

20 40 60 80

100

Рис. 1. Оптимизация Ку по удельным капитальным вложениям в производстве

Если же в качестве критерия оптимизации параметра унификации взять общий народно-хозяйственный эффект от производства и эксплуатации изделия Э, то оптимальное значение Ку =65%, а характер взаимообусловленности Э и Ку показан на рис. 2.

20 40 60 80 100

Рис. 2. Оптимизация Ку по эффективности производства и эксплуатации изделия

![]()

где n — общее количество типоразмеров составных частей (с учетом унифицированных и оригинальных);

n0 — количество типоразмеров оригинальных составных частей;

nу — количество типоразмеров унифицированных составных частей.

При определении величины Кпр покупные составные части изделия, т.е. комплектующие изделия, учитывают как одну деталь, независимо от числа входящих в эту «деталь» составных частей. К оригинальным относят те составные части, которые разработаны впервые для данного изделия. Чем меньше в изделии оригинальных деталей, тем выше коэффициент Кпр и тем выше уровень унификации.

Так, например, если в автомобиле n = 3473 ед., n0 — 196 ед., то

![]()

Коэффициент повторяемости Кп представляет собой отношение повторяющихся составных частей изделия к общему количеству его составных частей, выраженное в процентах, и рассчитывается по формуле:

![]()

где N— общее количество составных частей в изделии;

n — общее количество типоразмеров составных частей изделия.

При подсчете N не учитывают стандартные крепежные и электромонтажные детали, детали тары, упаковки и укладки.

Коэффициент межпроектной взаимной унификации Кму для группы изделий представляет собой отношение количества сокращенных за счет взаимной унификации типоразмеров составных частей к максимально возможному сокращению количества наименований типоразмеров составных частей группы изделий.

Этот коэффициент выражается в процентах и рассчитывается по формуле:

где н — общее количество изделий;

ni — количество типоразмеров составных частей в i-ом изделии;

![]() —

общее количество

неповторяющихся типоразмеров

составных частей, применяемых в группе

н-изделий;

—

общее количество

неповторяющихся типоразмеров

составных частей, применяемых в группе

н-изделий;

gi — количество типоразмеров составных частей одного наименования в i-и составной части;

m — общее количество наименований неповторяющихся составных частей изделий.

Коэффициент унификации группы изделий в денежном выражении можно рассчитать по формуле:

где m — количество изделий в группе;

Кyi—коэффициент унификации i-го изделия;

Дi—годовая программа выпуска i-го изделия;

Сi — оптовая цена i-го изделия, ,

При отсутствии данных о цене каждого изделия группы коэффициент Куг вычисляют по упрощенным формулам:

При определении показателей унификации учитывают основные детали и узлы (части) изделия. Вспомогательные детали и сборочные единицы в подсчетах унификации не учитывают. К вспомогательным частям изделия относят, например, крепежные детали, пробки и заглушки, муфты, гайки, шайбы, шпонки, электромонтажные детали, лампочки, детали тары и упаковки, инструмент и принадлежности и т п.

Патентно-правовые показатели

Патентно-правовые показатели — это в первую очередь показатели патентной защиты и патентной чистоты. Для расчета значений патентно-правовых показателей в зависимости от сложности изделия все его составные части делятся на группы с учетом их значимости (весомости).

Используют два показателя патентной защиты изделия патентная защита в стране и за рубежом

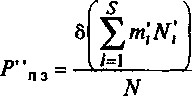

Показатель патентной защиты изделия внутри страны рассчитывается так.

г де

S

—

количество групп значимости;

де

S

—

количество групп значимости;

mi — коэффициент весомости составных частей изделия, защищенных патентами или авторскими свидетельствами страны;

Ni — количество составных частей изделия, защищенных патентами или/и авторскими свидетельствами страны;

N — общее количество составных частей изделия.

где S — коэффициент, зависящий от количества стран, в которых получены патенты для экспорта изделия;

mi — коэффициент весомости составных частей, защищенных зарубежными патентами,

Ni — количество составных частей изделия, защищенных патентами за рубежом

Общий показатель патентной защиты изделия рп представляет собой сумму Рпз = Р’пз + Р’’пз.

Показатель патентной чистоты Pпч выражает правовую возможность реализации изделия как внутри страны, так и за рубежом.

где Ni — количество составных частей изделия (по группам значимости), попадающих под действие патентов данной страны.

С учетом разделения составных частей изделия на особо важные, основные и вспомогательные показатель патентной защиты Рпз определяют по формуле

где mj— индивидуальный коэффициент весомости особо важных составных частей;

n — количество особо важных составных частей в изделии;

mi — коэффициент весомости частей, защищенных патентами России или в странах предполагаемого экспорта;

Ni — количество составных частей основной и вспомогательной групп, защищенных патентами,

Ni0 — общее количество учитываемых составных частей изделия в основной и (или) вспомогательной группе;

s — число групп значимости

Более точно показатель патентной чистоты Pпч определяют по следующей формуле:

где mj — коэффициент весомости особо важных составных частей изделия;

mi — коэффициент весомости для частей основной и (или) вспомогательной групп;

n — количество особо важных составных частей, обладающих патентной чистотой;

Ni0 — общее количество учитываемых составных частей изделии в i-и группе;

Niнпч — количество составных частей изделия в группе, подпадающих под действие патентов, выданных в стране предполагаемой реализации;

S — число групп значимости.

Рассмотрим в качестве примера следующее.

Пример.

Допустим, что в токарно-револьверном станке выделено 30 составных частей, подлежащих учету при определении показателя патентной чистоты. К ним относятся: кинематическая схема и токарно-револьверная головка (особо важные составные части); револьверная головка, коробка скоростей, коробка передач, система циркуляционной смазки, станина с основанием, редуктор, художественно-конструкторское решение (внешний вид) станка и др. (основные составные части, всего 12); фартук, эксцентриковые валики, подшипники и др. (вспомогательные составные части, всего 16).

Патентной чистотой не обладают внешний вид станка (подпадает под действие патента на промышленный образец одной из фирм в стране предполагаемого экспорта) и система циркуляционной смазки (относится к числу основных составных частей), а также четыре вспомогательные составные части.

Для данного вида изделий установлены в отрасли следующие коэффициенты весомости составных частей по группам:

• кинематическая схема m1 = 0,4;

• токарно-револьверная головка m2 = 0,3; m3 = 0,2; m4 =0,1.

Показатель патентной чистоты данного станка Р:

Часто требуется определить численное значение территориального показателя патентной чистоты Pпч. Его находят как отношение разности числа возможных стран для экспорта и числа стран, в которых данное изделие не обладает патентной чистотой, к количеству стран, первоначально намеченных к экспорту в них оцениваемого изделия.

Например, изделие могли бы купить в 10 странах. Но в двух из предполагаемых стран-покупателей изделие не обладает патентной чистотой. В этом случае показатель территориального распространения по патентной чистоте будет равен

![]()

Показатель патентной чистоты для патентно чистого изделия в отношении страны экспорта равняется единице. Изделие, не обладающее патентной чистотой внутри страны, и в отношении зарубежных стран не может быть признано изделием высокого технического уровня. Изделие, в котором есть защищенные патентами составные части, обладает новизной и прогрессивностью конструкции или/и используемых материалов.

Показатель патентной чистоты для патентно чистого изделия в отношении страны экспорта равняется единице. Изделие, не обладающее патентной чистотой внутри страны и в отношении зарубежных стран, не может быть признано изделием высокого технического уровня. Изделие, в котором есть составные части, защищенные патентами, обладает новизной и прогрессивностью конструкции или/и используемых материалов.

Экономические показатели качества изделия

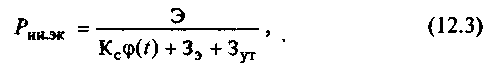

Интегральный показатель качества машины или оборудования является по существу технико-экономическим, так как в нем есть параметрический показатель, например, назначения или какой-либо другой (W) и затратные (экономические) показатели — Кс и Зэ. Однако чаще всего, особенно при изменяющейся цене единицы продукции или работ, производимых с помощью оцениваемого изделия, суммарный полезный эффект (полезность эксплуатации, использования) определяют в денежном выражении и обозначают буквой Э. В связи с этим интегральными экономическими показателями качества изделия Pин эк в сфере его эксплуатации (у потребителя) за весь срок службы являются:

![]()

или

где Кc — суммарные капиталовложения;

Зэ — суммарные эксплуатационные затраты за весь срок службы изделия;

Зут — суммарные затраты на снятие с эксплуатации и утилизацию изделия по окончании его срока службы

Аналогично преобразуются формулы (5.14) и (5.16) для экономической оценки качества изделия через его полезный экономический эффект Э и суммарные затраты на приобретение, монтаж и отладку, а также на эксплуатацию в течение нескольких лет и утилизацию. В этом случае показатель Р имеет вид:

или

где

![]() —

коэффициент зависящий от срока службы

изделия;

—

коэффициент зависящий от срока службы

изделия;

Ен — нормативный коэффициент окупаемости капиталовложений, определяемый сроком службы изделия;

Т — срок службы изделия

В качестве экономических показателей качества иногда используют, например, цену изделия и реже себестоимость его изготовления. Но эти показатели не однозначно связаны с качеством оцениваемого изделия. Цена зависит не только от качества, но и от дефицитности изделия на данный момент купли продажи. А себестоимость обусловлена в значительной мере от технического уровня производства изделия. При этом качество готового изделия может быть соответствующим или слабо зависящим от технического уровня производства.

Показатель себестоимости производства единицы продукции или количества работы, осуществляемые с помощью оцениваемого изделия (машины или аппараты), адекватно характеризует важнейший аспект качества.

Затраты при эксплуатации или суммарные затраты на весь жизненный цикл изделия косвенно тоже характеризуют качество изделия.

Себестоимость работы изделия, т.е. себестоимость машино-часа является обобщенным экономическим показателем качества и может использоваться наряду с другими при оценке технического уровня машин, оборудования, аппаратов и других машиностроительных изделий.

Технико-экономический уровень изделия определяют путем соотнесения интегральных технико-экономических показателей оцениваемого и базового образцов по формуле (5.11)

Обобщенный экономический показатель уровня качества, т.е. технического

уровня изделия, находят как

В записи индексы «оц» и «баз» обозначают,

что показатели Рин

эк

относятся к оцениваемому и базовому

изделию.

записи индексы «оц» и «баз» обозначают,

что показатели Рин

эк

относятся к оцениваемому и базовому

изделию.

В иных случаях поступают так же: делят значение экономического показателя оцениваемого изделия на численное значение такого же показателя базового изделия (или на базовое значение соответствующего экономического показателя).

Если известна себестоимость машино-часа работы оцениваемого и базового изделия, то

![]()

где См-ч оц и См-ч 6аз — себестоимости машино-часа соответственно оцениваемого и базового изделий.

Итоговый комплексный показатель технического уровня изделия

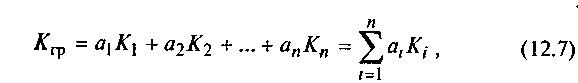

Методика определения итогового показателя качества технической продукции при комплексном методе оценки и технического уровня изделий состоит в том, что вначале рассчитывают обобщенные показатели каждой из групп показателей качества, принятых для оценки технического уровня изделия. При этом обобщенный показатель качества каждой группы чаще всего находят как сумму произведений всех значений показателей данной группы на их коэффициенты весомости. Так, например, обобщенный средний взвешенный арифметический показатель качества группы Кгр можно рассчитать по формуле:

где К1 К2, ..., Кп — значения конкретных показателей качества данной группы, которые могут быть единичными, комплексными, удельными и т.д., а также обобщенными нескольких показателей качества;

a1, a2, ..., ап — долевые коэффициенты весомости соответствующих показателей свойств в группе;

n — число учитываемых показателей данной группы.