- •4. Выбор вспомогательного оборудования котельного и турбинного цехов

- •4.1 Выбор питательных насосов

- •4.2 Выбор деаэраторов питательной воды

- •4.3 Выбор циркуляционных насосов

- •4.4. Выбор сетевых насосов

- •4.5. Выбор дренажных насосов сетевых подогревателей

- •4.6 Выбор конденсатных насосов

- •4.7 Выбор дренажных насосов пнд

- •4.8 Выбор редукционно-охладительной установки

- •4.9 Газовое хозяйство тэц

- •4.10 Выбор воздуходувных машин

- •4.11. Расчет дымовой трубы

- •4.12 Выбор системы водоснабжения

- •4.13.Выбор градирен

4.11. Расчет дымовой трубы

Расчет дымовой трубы заключается в правильном выборе ее конструкции и подсчете высоты, обеспечивающей допустимую концентрацию вредных веществ в атмосфере.

Рассчитаем минимальную высоту дымовой трубы.

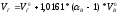

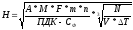

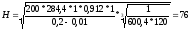

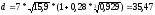

Диаметр устья дымовой трубы D0, м, определяется по формуле:

, /12/

(72)

, /12/

(72)

где N – предполагаемое число дымовых труб (принимаем N = 1);

w0 – скорость дымовых газов в устье дымовой трубы, м/с

(принимаем w0 = 22 м/с /8/);

V – объемный расход дымовых газов, м3/с,

V = VГ*B, (73)

где В – суммарный расход топлива на станцию, кг/с;

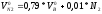

VГ – удельный объем дымовых газов, м3/кг,

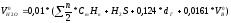

,

(74)

,

(74)

где

- удельный объем дымовых газов,

соответствующий теоретически необходимому

объему воздуха, м3/кг,

- удельный объем дымовых газов,

соответствующий теоретически необходимому

объему воздуха, м3/кг,

,

(75)

,

(75)

Объемы продуктов сгорания подсчитываются по формулам:

,

(76)

,

(76)

м3/м3;

м3/м3;

,

(77)

,

(77)

м3/м3;

м3/м3;

,

(78)

,

(78)

где dГ – влагосодержание топлива (при температуре топлива 20 0С

dГ = 19,4 );

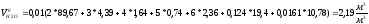

м3/м3;

м3/м3;

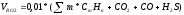

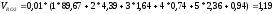

Тогда действительный объем газов:

м3/м3;/10/

м3/м3;/10/

С учетом плотности топлива имеем:

м3/кг.

м3/кг.

Суммарный расход топлива всеми котлами:

В = ВР*n, (79)

где ВР – расчетный расход топлива на один котел, кг/с;

n – число котлов.

В = 7,9*4 = 31,6 кг/с.

Тогда объемный расход дымовых газов:

V = 19*31,6 = 600,4 м3/с.

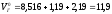

Диаметр устья дымовой трубы:

м.

м.

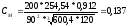

Высота дымовой трубы Н, м, определяется по формуле :

,

(80)

,

(80)

где F – поправочный коэффициент, учитывающий содержание примесей в дымовых газах (для газообразных примесей F = 1);

A – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы (для данного региона А= 200);

m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из трубы;

ПДК – предельно допустимая концентрация какого-либо элемента в атмосфере, мг/м3;/4/

CФ – фоновая концентрация вредных веществ, обусловленная внешними источниками загазованности, мг/м3;/14/

М – массовый выброс вредных веществ в атмосферу, г/с;

-

разность температур уходящих газов и

атмосферного воздуха, 0С.

-

разность температур уходящих газов и

атмосферного воздуха, 0С.

Разность температур определяется формулой:

,

(81)

,

(81)

Т – температура воздуха самого жаркого месяца в 13 часов дня

(Т=30 0С );/13/

=150-30

= 1200С.

=150-30

= 1200С.

Фоновая концентрация СФ зависит от промышленной развитости района сооружения станции. Поскольку город Тобольск является крупным промышленным центром, то фоновая концентрация велика: СФ = 0,01 мг/м3./14/

Поскольку в топливе отсутствует сероводород, будем вести расчет только по выбросам диоксида азота NO2. ПДК по содержанию в воздухе этого элемента составляет 0,2 мг/м3.

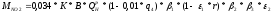

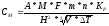

Массовый выброс диоксида азота определяется пол формуле:

,

(82)

,

(82)

где q4 – потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива (при сжигании газообразного топлива q4 = 0 %);

-

поправочный коэффициент, учитывающий

влияние на выход оксидов азота качества

сжигаемого топлива (для газообразного

топлива, при отсутствии содержания в

нем N,

-

поправочный коэффициент, учитывающий

влияние на выход оксидов азота качества

сжигаемого топлива (для газообразного

топлива, при отсутствии содержания в

нем N,

=0,9

);

=0,9

);

-

коэффициент, учитывающий конструкцию

горелок (для вихревых горелок

-

коэффициент, учитывающий конструкцию

горелок (для вихревых горелок

=1);

=1);

-

коэффициент, учитывающий вид шлакоудаления

(

-

коэффициент, учитывающий вид шлакоудаления

( = 1);

= 1);

-

коэффициент, характеризующий эффективность

воздействия рециркулирующих газов в

зависимости от условий подачи их в топку

(

-

коэффициент, характеризующий эффективность

воздействия рециркулирующих газов в

зависимости от условий подачи их в топку

( =0);

=0);

r – степень рециркуляции дымовых газов (r = 0 %);

-

коэффициент, характеризующий снижение

выброса оксидов азота при подаче части

воздуха помимо основных горелок (

-

коэффициент, характеризующий снижение

выброса оксидов азота при подаче части

воздуха помимо основных горелок ( =1).

=1).

К – коэффициент, характеризующий выход оксидов азота, кг/т;

, /12/

(83)

, /12/

(83)

где D – паропроизводительность котла, т/ч;

кг/т.

кг/т.

Итак массовый выброс оксида азота:

МNO2 = 0,034*7,67*0,9*31,96*34,32 = 254,54 г/с.

Для того, чтобы определить коэффициенты m и n, необходимо знать высоту трубы. Поэтому расчет ведется методом последовательных приближений.

Задаемся высотой трубы H = 120 м.

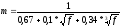

Коэффициент m определяем по формуле:

,

(84)

,

(84)

где f – безразмерный параметр, определяемый по формуле:

,

(85)

,

(85)

;

;

.

.

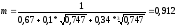

Коэффициент n зависит от параметра VМ, который определяется по формуле:

VM

=

,

(86)

,

(86)

VM

=

=

15,9;

=

15,9;

Поскольку VM>2, то n = 1.

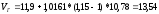

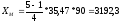

Итак определяем высоту дымовой трубы по формуле 80:

м.

м.

Принимаем ближайшее к полученному значение высоты дымовой трубы из стандартного ряда Н = 90 метров, что совпадает с ранее принятым значением. Выбираем железобетонную конструкцию дымовой трубы с естественно-вентилируемым зазором.

Определим максимально возможную приземную концентрацию диоксида азота по формуле :

,

(87)

,

(87)

где КР – безразмерный коэффициент, учитывающий рельеф местности (для ровной местности КР = 1 );

мг/м3.

мг/м3.

Проверим соблюдения условий экологической безопасности по концентрации вредных веществ в атмосфере. Проверить можно с помощью двух формул:

СМ + СФ <= ПДК, (88)

0,137+0,01 = 0,147;

0,147<0,2, условие соблюдается;

,

(89)

,

(89)

;

;

0,74<1, условие соблюдается.

Таким образом, сооружение дымовой трубы высотой 90 метров позволит обеспечить содержание диоксида азота в рамках ПДК.

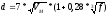

Расстояние от дымовой трубы, на котором достигается это значение максимальной приземной концентрации определим по формуле:

,

(90)

,

(90)

где d – безразмерный коэффициент, определяемый по формуле:

,

(91)

,

(91)

.

.

Тогда

м.

м.