ответы на экз билеты беха / билет 48

.docxБилет 48

1. Переваривание нуклеопротеинов и всасывание продуктов их распада осуществляются в пищеварительном тракте. Под влиянием ферментов желудка, частично соляной кислоты, нуклеопротеины пищи распадаются на полипептиды и нуклеиновые кислоты; первые в кишечнике подвергаются гидролитическому расщеплению до свободных аминокислот. Распад нуклеиновых кислот происходит в тонкой кишке в основном гидролитическим путем под действием ДНК- и РНКазы панкреатического сока. Продуктами реакции при действии РНКазы являются пуриновые и пи-римидиновые мононуклеотиды, смесь ди- и тринуклеотидов и резистентные к действию РНКазы олигонуклеотиды. В результате действия ДНКазы образуются в основном динуклеотиды, олигонуклеотиды и небольшое количество мононуклеотидов. В отношении дальнейшей судьбы мононуклеотидов существует два предположения. Считают, что мононуклеотиды в кишечнике под действием неспецифических фосфатаз (кислой и щелочной), расщепляются с образованием нуклеозидов и фосфорной кислоты и в таком виде всасываются. Согласно второму предположению, мононуклеотиды всасываются, а распад их происходит в клетках слизистой оболочки кишечника. Дальнейший распад образовавшихся нуклеозидов осуществляется внутри клеток слизистой оболочки преимущественно фосфоролитическим. Всасываются преимущественно нуклеозиды. Если происходит дальнейший распад нуклеозидов до свободных пуриновых и пиримидиновых оснований, то гуанин не используется для синтетических целей. Другие основания в тканях могут включаться в состав нуклеиновых кислот.

Показано, что в клетках животных и в микроорганизмах конечными продуктами синтеза также не являются свободные пиримидиновые основания и остаток рибозы присоединяется к уже сформировавшемуся пиримидиновому кольцу. Синтез начинается с элементарных уровней (СО2, NH3, аспартат), и специфическую ключевую роль выполняет оротовая кислота.I стадия синтеза УМФ включает катализируемое цито-плазматической карбамоилфосфатсинтетазой образование карбамоилфос-фата из глутамина. На II стадии карбамоилфосфат реагирует с аспартатом, в результате чего образуется N-карбамоиласпарагиновая кислота. Последняя подвергается циклизации (под действием дигидрооротазы) с отщеплением молекулы воды, при этом образуется дигидрооротовая кислота, которая, подвергаясь дегидрированию, превращается в оротовую кислоту. В этой реакции участвует специфический НАД-содержащий фермент дигидро-оротатдегидрогеназа. Оротовая кислота обратимо реагирует с ФРПФ, являющимся донатором рибозо-фосфата, с образованием оротидин-5'-фос-фата (ОМФ). Декарбоксилирование последнего приводит к образованию первого пиримидинового нуклеотида – уридин-5-фосфата (УМФ). Превращение УМФ в УДФ и УТФ осуществляется, как и пуриновых нуклеотидов, путем фосфотрансферазных реакций: УМФ + АТФ <=> УДФ + АДФ ; УДФ + АТФ <=> УТФ + АДФ

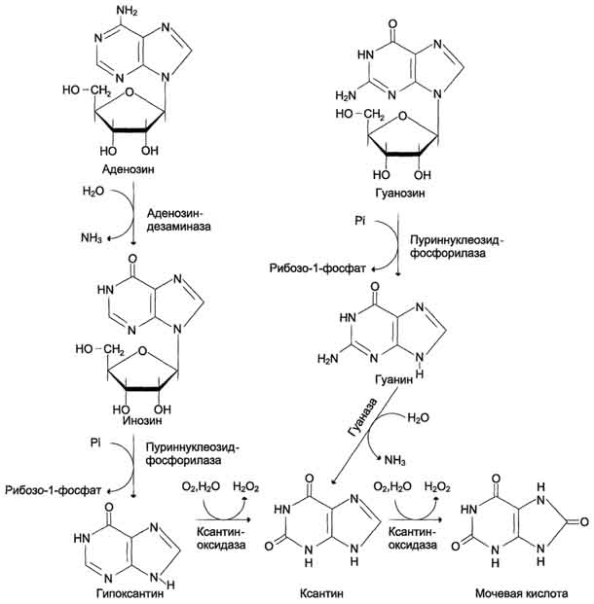

КАТАБОЛИЗМ ПУРИНОВЫХ НУКЛЕОТИДОВ

Мочевая к-та явл слабой к-ой.В сыворотке крови в норме содержание мочевой кислоты составляет 0,15-0,47 ммоль/л или 3-7 мг/дл. Ежесуточно из организма выводится от 0,4 до 0,6 г мочевой кислоты и уратов.

КАТАБОЛИЗМ ПИРИМИДИНОВЫХ НУКЛЕОТИДОВ

Оба β-уреидопроизводных под действием общего для них фермента уреидопропионазы расщепляются с обр СО2, NH4+ и β-аланина или β-аминоизомасляной кислоты соответственно.

β-Аланин обнаруживают в плазме крови и многих тканях. Он используется в мышцах на обра дипептидов: карнозина и анзерина. Под действием бактериальной микрофлоры кишечника β-аланин включается в пантотеновую кислоту, которая всасывается и используется на образование КоА.

Часть β-аланина и β-аминбутирата трансаминируется с α-кетоглутаратом и даёт малонил полуальдегид или метилмалонил полуальдегид соответственно, которые превращаются в малонил-КоА и сукцинил-КоА и используются в соответствующих метаболических путях, либо окисляются до СО2 и Н2О. Частично β-аминобутират экскретируется с мочой.

2. Клеточный состав нервной ткани: нейроны и нейроглия. Нейроны – это осн функц ед нервной ткани непосредственного контакта с кровью не имеют, т.к. отделены гематоэнцефалическим барьером, представленным сплошным эндотелием, утолщённой базальной мембраной и слоем глиоцитов, создающих доп слой на пов-ти стенок капилляров. Особенностью нерв ткани явл исп липидов в кач стр-го мат-ла, в то время как в др тканях эту ф-ю вып белки липиды представлены цереброзидами, ганглиозидами, сфингомиелинами, плазмалогенами, фосфотидилсиринами, фосфотидилхолинами и холистерином. Миелиновые мембраны имеют 3 слоя белка и 2 слоя липидов, в кот входят фосфотидилсерин, цереброзин, сфингомиелины и холистерин. В сером в-ве головного мозга 5% липидов, в белом – 17%. Специфич-ми белками явл: белок S-100, нейрофизин, нейротубулин и нейростенин. Пептиды: карнозин, анзерин, гумокарнозин, энкефалин и пептид сна. В нервной ткани концентр свободных аминок-т в 8 раз большеЮ чем в плазме крови. Центр место в обмене принадлежит глутаминовой к-те, глутамину и аспарагиново й к-те. Глутаминовая к-та нейтрализует аммиак в нерв ткани, превращаясь в глутами, кот удаляется через гемоэнцефалический барьер в кровь.

Центр функц кл нервной ткани- нейрон - связана с помощью дендр и акс с такими же кл и кл др типов. Клетки раздел синаптич щелями. Связь между клетками осущ путем передачи сигнала. Сигнал проходит от тела нейрона по аксону до синапса. В синаптическую щель выделяется вещество-медиатор. Медиатор вступает в связь с рецепторами на другой стороне синаптической щели. Это обеспечивает восприятие сигнала и генерацию нового сигнала в клетке-акцепторе.

Особенности химического состава и метаболизма нервной ткани

Специф нервной ткани опред гематоэнцефалический барьер (ГЭБ).Он имеет избират проницаемость для различ метабол, а также способствует накоплению некоторых веществ в нервной ткани.

Липиды нервной ткани.

Структурная: входят в состав клеточных мембран нейронов.

Функция диэлектриков (обеспечивают надежную электрическую изоляцию).

Защитная. Ганглиозиды являются очень активными антиоксидантами - ингибиторами перекисного окисления липидов (ПОЛ). При повреждении ткани мозга ганглиозиды способствуют ее заживлению.

Регуляторная. Фосфатидилинозиты являются предшественниками биологически активных веществ.

Большая часть липидов нервной ткани находится в составе плазматических и субклеточных мембран нейронов и в миелиновых оболочках. В нервной ткани по сравнению с другими тканями организма содержание липидов очень высокое.

Особенность липидного состава нервной ткани: есть фосфолипиды (ФЛ), гликолипиды (ГЛ) и холестерин (ХС), нет нейтральных жиров.

Нуклеиновые кислоты.Нервные клетки не делятся, значит, не происходит синтез ДНК. Однако, содержание РНК в них самое высокое по сравнению с клетками остальных тканей организма. Скорость синтеза РНК тоже очень велика.В клетках нервной ткани не могут синтезироваться пиримидины (в нервной ткани отсутствует фермент карбамоилфосфатсинтаза). Пиримидины обязательно должны поступать из крови - гематоэнцефалический барьер для них проницаем. Гематоэнцефалический барьер легко проницаем и для пуриновых мононуклеотидов, но, в отличие от пиримидиновых, они могут синтезироваться в нервной ткани.В нервной ткани, так же, как и в других, нуклеиновые кислоты обеспечивают хранение и передачу генетической информации и ее реализацию при синтезе клеточных белков.

Метаболизм углеводов и особенности энергетического обеспечения нервной ткани

В нервной ткани, составляющей только 2 % от массы тела человека, потребляется 20 % кислорода, поступающего в организм.

Основной путь получения энергии - только аэробный распад глюкозы по ГБФ-пути. Глюкоза является почти единственным энергетическим субстратом, поступающим в нервную ткань, который может быть использован ее клетками для образования АТФ. Проникновение глюкозы в ткань мозга не зависит от действия инсулина, который не проникает через гематоэнцефалический барьер. Влияние инсулина проявляется лишь в периферических нервах.

Постоянный и непрерывный приток глюкозы и кислорода из кровеносного русла является необходимым условием энергетического обеспечения нервных клеток. Жесткая зависимость от поступления глюкозы обусловлена тем, что содержание гликогена в нервной ткани ничтожно (0,1 % от массы мозга) и не может обеспечить мозг энергией даже на короткое время. С другой стороны, окисления неуглеводных субстратов с целью получения энергии не происходит. Поэтому при гипогликемии и/или даже кратковременной гипоксии в нервной ткани образуется мало АТФ. Следствием этого являются быстрое наступление коматозного состояния и необратимых изменений в ткани мозга.

Высокая скорость потребления глюкозы нервными клетками обеспечивается, в первую очередь, работой высокоактивной гексокиназы мозга. В отличие от других тканей, здесь гексокиназа не является ключевым ферментом всех путей метаболизма глюкозы. Гексокиназа мозга отличается большей активностью, чем соответствующий изофермент печени и мышц. Ключевыми ферментами ГБФ-пути в нервной ткани являются фосфофруктокиназа и изоцитратдегидрогеназа. Фосфофруктокиназу ингибируют фруктозо-1,6-бисфосфат, АТФ и цитрат, активируют фруктозо-6-фосфат, АДФ, АМФ и неорганический фосфат. Активность изоцитрат ДГ даже при нормальном уровне утилизации глюкозы в состоянии покоя максимальна. Поэтому при повышенном энергопотреблении нет возможностей ускорения реакций цикла трикарбоновых кислот.

Образование НАДФН2, который используется в нервной ткани в основном для синтеза жирных кислот и стероидов, обеспечивается сравнительно высокой скоростью протекания ГМФ-пути распада глюкозы.

3. Диагноз: инсулин зависимый сахарный диабет, как осложнение кетоацитической комы. Причина: у больной ИЗСД. За 2 дня она прекратила прием инсулина, т.е. сахарный диабет начал проявляться. Свойственны все процессы сах диабету. У больной экзамен, соответственно стресс- выделяются глюкокортикоидные гормоны и катехоламины. Это приводит к гликогенолизу и к гликонеогенезу. Однако у больной ингибируется образование гл-6-фосфата из глюкозы ;понижение гликолиза, пентозофосфатный шунт и синтез гликогена. Ингибируется активность ферментов цикла Кребса. Активируется липолиз- большое кол-во ацетил коэмзил А-образование кетоновых тел( снижение буферной емкости крови). Так как это все очень сильно усилилось благодаря гормонам стресса, то это в совокупности и привело к кетоацитической коме.