Аллергия

.pdfТема лекции: «Типовые нарушения иммунологической реактивности. Аллергия»

План лекции

1.Определение понятия «Аллергия».

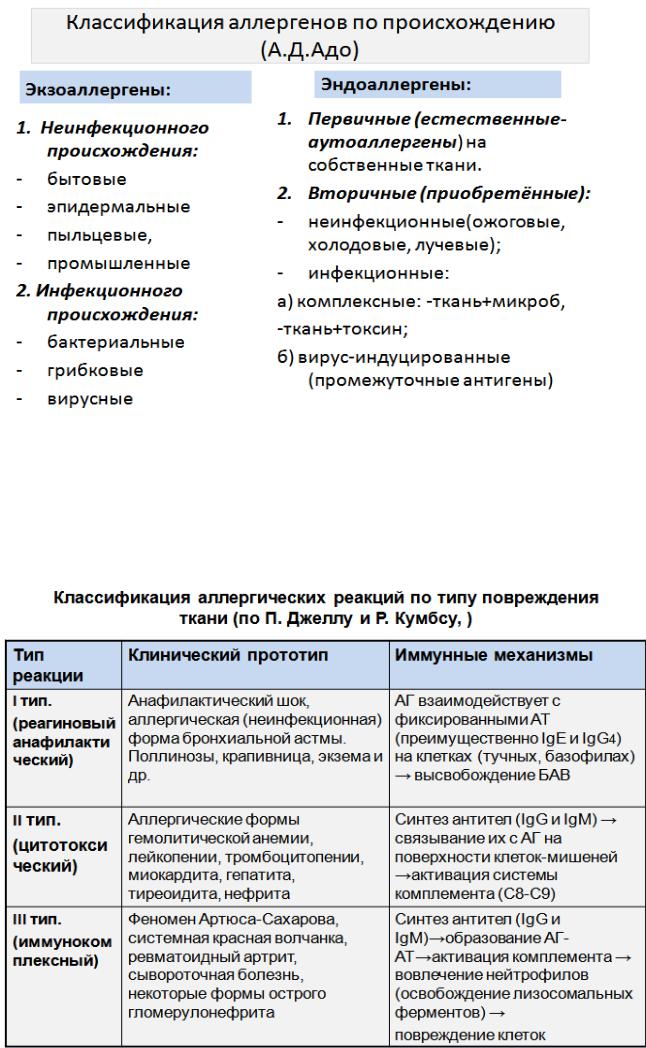

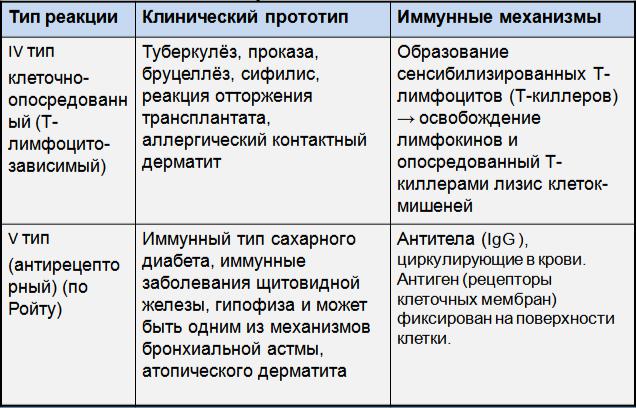

2.Классификации аллергии по этиологии, по патогенезу.

3.Причины и механизмы развития по стадиям отдельных видов аллергических реакций.

4.Значение аллергических реакций организма. Принципы терапии аллергических заболеваний.

Аллергия – иммунная реакция, возникающая при повторном контакте с антигеном (аллергеном) и сопровождающаяся повреждением собственных тканей, развитием воспаления и/или нарушением функционирования отдельных органов и систем.

Аллергические болезни – группа болезней, в основе развития которых лежит повреждение, вызываемое иммунной реакцией на экзогенные аллергены.

Аутоаллергические болезни (аутоиммунные) – группа заболеваний, в основе развития которых лежит повреждение, вызываемое иммунной реакцией на антигены собственных тканей

Механизмы аутоаллергии:

I.Механизмы, связанные с антигенами:

•демаскирование естественных эндоаллергенов;

•образование приобретенных эндоаллергенов.

II. Механизмы, связанные с иммунной системой:

•активация аутореактивных Т-хелперов

•усиление активности клонов эффекторов.

•активация В-клеток

•дефицит супрессорных влияний;

•Аномальная экспрессия антигенов ГКГС II класса на клетках, где ее не происходит в норме;

Аллерген – вещество, вызывающее развитие аллергической реакции.

Аллергенами называют антигены, которые запускают аллергические реакции (иммунные реакции с повреждением собственных тканей).Аллергены обладают всеми свойствами антигенов.

Гаптен (неполный антиген), запускающий иммунные реакции только после соединения с белками тканей организма. При этом образуются конъюгированные (комплексные) антигены, которые сенсибилизируют организм К гаптенам относятся микромолекулярные соединения: лекарственные препараты, простые химические

вещества (бром, йод, хром, никель и др.), продукты небелковой природы (некоторые микробные продукты, полисахариды и др.).

Классификация по способу попадания аллергенов в организм:

•Респираторные (бытовая и производственная пыль, пыльца растений, эпидермис, шерсть животных и др.)

•Алиментарные (пищевые аллергены);

•«Контактные» аллергены, проникающие через кожу и слизистые оболочки (химические вещества, лекарства);

•Парентеральные (сыворотки крови, лекарственные препараты, яды насекомых-пчёл, комаров и др.);

•Трансплацентарные ( некоторые лекарственные средства-антибиотики, белковые препараты и др.).

Классификация аллергических реакций в зависимости от времени проявления реакции (R.A.Cooke): 1) Аллергическая реакция немедленного типа

(гиперчувствительность немедленного типа), развивающиеся в течение 15-30 мин.

Пример: анафилактический шок, атопическая форма бронхиальной астмы, аллергический ринит и конъюнктивит

2) Аллергические реакции замедленного типа (гиперчувствительность замедленного типа), развивается через 24-48 часов.

Пример: контактный дерматит, туберкулиновая, бруцелиновая, сифилитическая реакции

3) Аллергические реакции отсроченного типа, развивающиеся через 4-6 или 12-18 часов.

Пример: гемолитические анемии, трмбоцитопении и лейкопении

Классификация аллергических реакций по патогенезу (А.Д. Адо):

Все аллергические реакции делятся на 2 группы:

1.Истинные или собственно аллергические

(характерны 3 фазы):

- химергические – В-зависимые гуморального типа (немедленного типа); - китергические – Т-зависимые клеточные реакции (замедленного типа)

2.Ложные (отсутствует 1 фаза – сенсибилизации) или псевдоаллергия (пример феномен Шварцмана)

Общий патогенез аллергических реакций

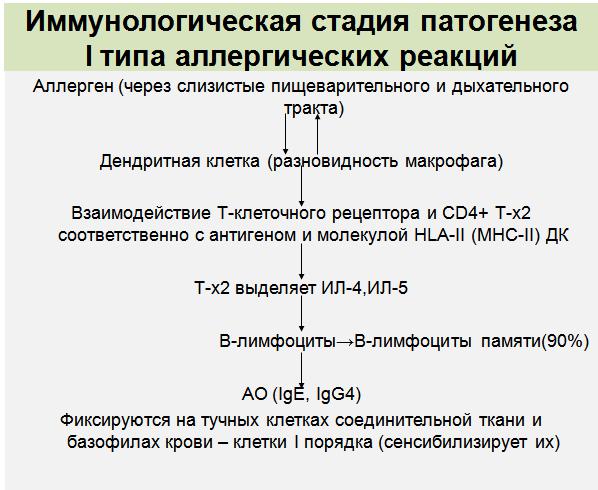

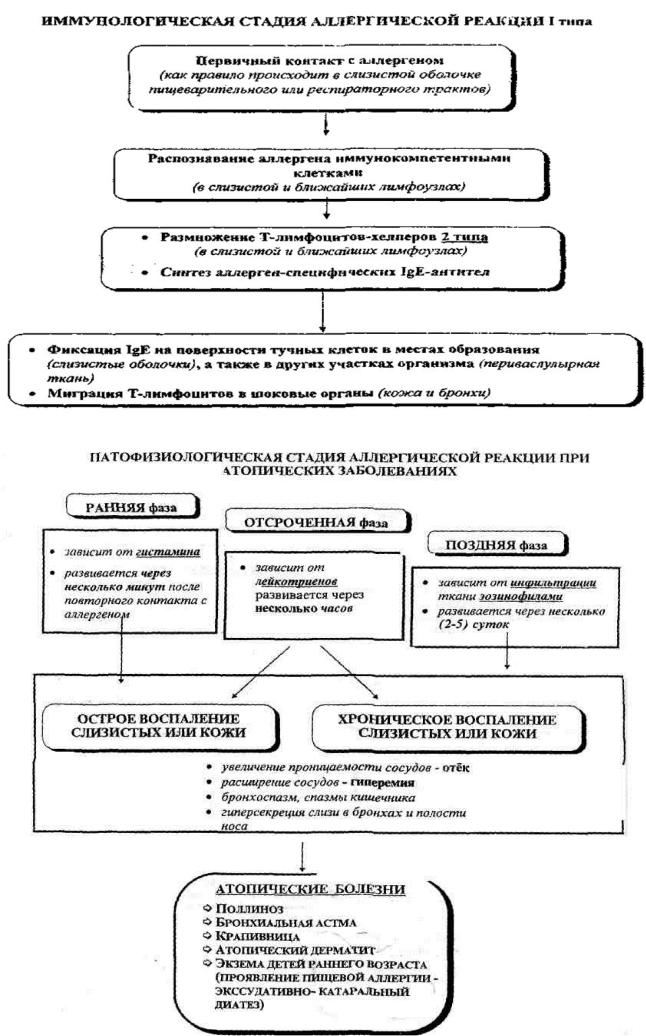

1 стадия – иммунологическая

2стадия – патохимическая (патобиохимическая)

3стадия – патофизиологическая

1 стадия – иммунологическая

Начинается с действия АГ на организм, вовлекаются клетки иммунной системы для распознавания аллергена и образования АТ или сенсибилизированных лимфоцитов и соединение их с повторно поступившим или персистирующим в организме аллергеном.

В данную стадию происходит развитие сенсибилизации, т.е. иммунологически опосредованного повышения чувствительности организма к антигенам (аллергенам).

Сенсибилизация

По способу получения различают:

-активную сенсибилизацию, которая развивается при искусственном введении или естественном попадании аллергена в организм;

-пассивную сенсибилизацию, которая развивается при введении интактному реципиенту сыворотки крови или лимфоидных клеток от активного сенсибилизированного донора.

-Сенсибилизация также может быть: моновалентной (к одному аллергену), поливалентной (ко многим аллергенам) и перекрёстной (повышение чувствительности сенсибилизированного организма к другим АГ, имеющим общие детерминанты с аллергеном, вызвавшим сенсибилизацию.

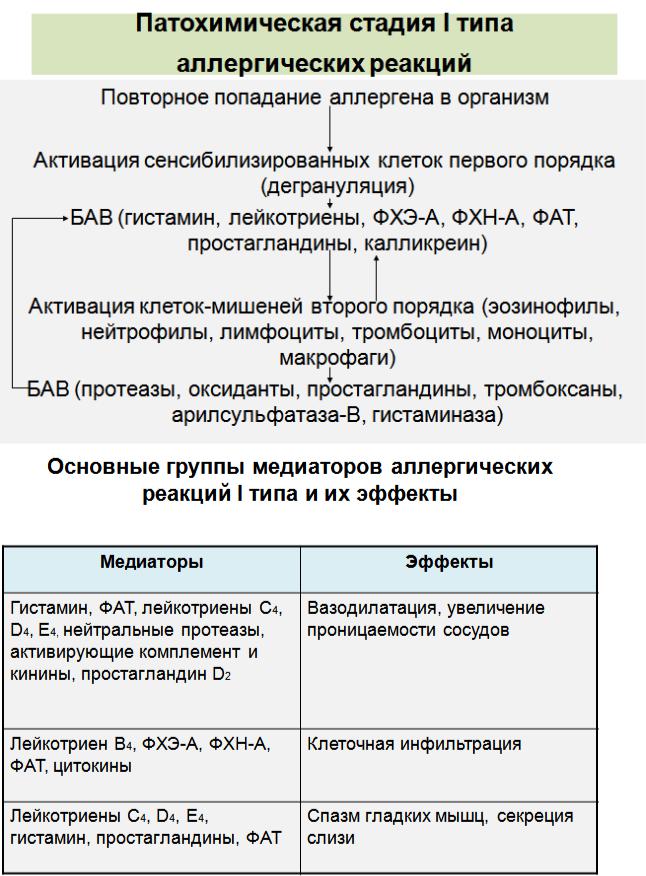

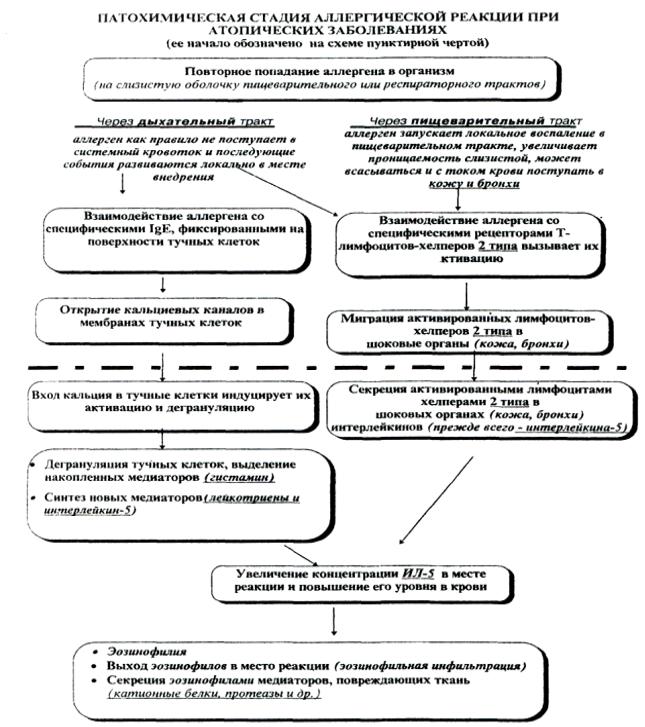

2 стадия – патохимическая (патобиохимическая)

Происходит образование медиаторов, запускающих аллергическое воспаление и вызывающих последующее повреждение тканей организма.

Стимулом к появлению медиаторов является соединение аллергена с антителами или сенсибилизированными лимфоцитами в конце иммунологической стадии.

3 стадия – патофизиологическая

Характеризуется развитием как местных патологических процессов (в клетках-мишенях и тканях-мишенях), так и генерализованными расстройствами жизнедеятельности организма.

К местным – различные виды дистрофий, воспаления, ↑ проницаемости сосудистых стенок, расстройство регионарного кровообращения, отёк тканей и др.

Кгенерализованным:

-при аллергической бронхиальной астме – ДН,

-при аллергическом постинфарктном миокарде (синдроме Дресслера) – СН,

-при диффузном гломерулонефрите – ПН,

-при аллергическом энтероколите – синдромы мальабсорбции

Ι тип. Реагиновый

(IgE-зависимый, анафилактический, атопический) Причины:

1.природные пищевые и ингаляционные аллергены:

-белки коровьего молока

-пыльца растений, трав, цветов, деревьев

-хитин эпидермальных клещей и тараканов

3. лекарственные препараты в форме гаптеновантибиотики (пенициллины, цефалоспорины)

Патофизиологическая стадия (клинических проявлений) Ι типа аллергических реакций

Медиаторы выделяемые тучными клетками и активированными лимфоцитами

Сосудистые и клеточные реакции (эозинофилия) характерные для воспаления:

-воспалительная артериальная гиперемия;

-↑ проницаемости;

-отёк;

-эмиграция эозинофилов и секреция ими катионных белков, вызывающих вторичную альтерацию ткани

-острая воспалительная реакция в коже (кожные пробы с аллергеном, острая крапивница, пищевая аллергия);

-приступ бронхоспазма (бронхиальная астма);

-падение АД (анафилактический шок);

-хроническое эозинофильное воспаление кожи (атопический дерматит)

Атопия (методы специфической диагностикиопределение IgE)

Атопия- наследственная предрасположенность к гиперпродукции IgE при контакте с природными ингаляционными и пищевыми аллергенами.

Методы диагностики:

1.Кожные тесты (скарификационные, аппликационные, внутрикожные);

2.Иммуноферментный анализ (количественное определение IgE в крови);

3.Радиоаллергенный тест (количественное определение IgE в сыворотки больного);

Аллергическая реакция цитотоксического типа (ΙΙ типа):

Антиген: – поверхностный компонент изменённой клеточной мембраны (действие химических веществ – лекарств – образование комплексов «собственный АГ + гаптен», ферментов бактерий и вирусов при инфекционных процессах)

-нормальные клетки в условиях лишения их естественной изоляционной иммунологической толерантности

-клетки трансплантированной ткани ( переливание крови)

Иммунологическая стадия аллергических реакций цитотоксического типа:

В ответ на появление аутоаллергенов вырабатываются аутоантитела (IgG и IgM). Которые способны фиксировать комплемент и вызывать его активацию.

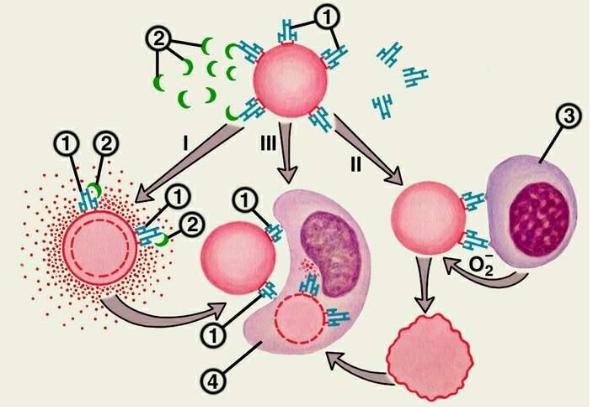

Патохимическая стадия аллергической реакции цитотоксического типа (АТ – IgG и IgM):

Клетка с фиксированными на ней АТ (1), комплемент (2) изображен в виде полулуний.

I — комплемент-опосредованная цитотоксичность обусловлена комплементом (2), присоединившимся к антителам (1), фиксированным на клетке-мишени. В результате активации комплемент вызывает повреждения мембраны клетки-мишени, что приводит к ее лизису.

II — антителозависимая клеточно-опосредованная цитотоксичность вызвана присоединением К-клеток (3),

образующих супероксидный анион-радикал (О2-), повреждающий клетку-мишень (указано стрелкой).

III — фагоцитоз опсонизированной антителами клетки-мишени происходит путем взаимодействия антител,

фиксированных на клетке (1), с Fс-рецепторами фагоцита, поглощения клетки-мишени фагоцитом (4) и переваривания ее. Кроме этого, фагоциты поглощают клетки-мишени, поврежденные в результате комплемент-опосредованной (I) антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности (II).

Патофизиологическая стадия цитотоксического типа:

Взависимости от поражения клетки-мишени возникают следующие клинические проявления:

-гаптеновые (чаще всего, лекарственные) гемолитические анемии, лейкопении, тромбоцитопении;

-болезнь Хасимото (аутоиммунный тиреоидит);

-аутоиммунный асперматогенез;

-гемолитическая болезнь новорожденных

Аллергические реакции иммунокомплексного типа ( ΙΙΙ типа)

Причины – антиген (растворимые формы):

-белок в большом количестве ( антитоксические сыворотки, гомологичные γ-глобулины);

-лекарственные препараты (пенициллин, сульфаниламиды и др.)

-пищевые продукты (молоко, яичный белок и др.);

-бактериальные и вирусные антигены, антигены мембран, ДНК клеток организма и др.

Патохимическая стадия аллергической реакции иммуннокомплексного типа:

Иммунный комплекс, образованный в результате соединения антигена (1) с антителом (2) – АГ-АТ, циркулирует в крови и разносится в различные ткани (почки, суставы, кожу, сердце, серозные оболочки и мелкие сосуды). Откладывается в стенке сосуда. На нем фиксируется комплемент (3). Комплексы фагоцитируются нейтрофилами, которые выделяют лизосомальные ферменты (указано стрелками). Повышению проницаемости способствует освобождение базофилами гистамина и тромбоцитактивирующего фактора, который вызывает агрегацию тромбоцитов (4) на эндотелиальных клетках (5) и стимулирует выделение из тромбоцитов гистамина и серотонина.