- •Перечень

- •Виды антисептики.

- •5. Основные антисептические средства, их применение. Роль антисептиков в развитии хирургии.

- •6. Понятие об асептике. Методы достижения. Контроль стерильности.

- •Контроль качества стерилизации.

- •Контролируемые режимы стерилизации

- •7. Шовный, перевязочный и операционный материал. Его стерилизация, проверка на стерильность. 8. Приготовление и стерилизация шовного материала. Шовный материал и его стерилизация.

- •9. Стерилизация шприцев, катетеров, инструментов, оптических приборов, перчаток. Хранение. Стерилизация шприцев.

- •Стерилизация перчаток.

- •Этапы и режимы предстерилизационной очистки инструментария, совмещенной с дезинфекцией ннкрасентом 10а.

- •Современная обработка инструментов после чистых и гнойных операций.

- •10. Процесс операции с точки зрения асептики.

- •11. Подготовка больных к операции. Подготовка и обработка операционного поля. Подготовка операционного поля.

- •12. Подготовка рук хирурга к операции / история и методы/. Обработка рук хирурга перед операцией.

- •Современные способы подготовки рук хирурга к операции.

- •Техника обработки рук кожными антисептиками

- •13. Госпитальная инфекция. Профилактика, борьба с ней. Профилактика инфекции. Организация хирургических отделений и их планировка.

- •Устройство операционного блока.

- •Профилактика воздушной и капельной инфекции.

- •Профилактика контактной инфекции.

- •14. История переливания крови. Учение о группах крови.

- •Учение о группах крови человека

- •16. Методы определения групповой принадлежности крови. Определение группы крови «простой реакцией»

- •Определение группы крови стандартными сыворотками капельным способом

- •Определение группы крови стандартными сыворотками пробирочным способом

- •Дополнительное определение группы крови стандартными эритроцитами

- •17. Показания и противопоказания к переливанию крови. 18. Цели и показания к переливанию крови. Основные принципы и закономерности трансфузионной (трансплантационной) терапии

- •19. Методы и способы переливания крови в зависимости от целей и задач. Техника переливания крови и ее компонентов

- •Прямое переливание крови.

- •Непрямое переливание крови и ее компонентов.

- •Обменное переливание крови.

- •20. Утильная кровь. Понятие о "реинфузии" и "аутоинфузии". Аутогемотрансфузия.

- •Реинфузии крови.

- •21. Осложнения и реакции при переливании крови. Посттрансфузионные осложнения при переливании крови и ее компонентов

- •Гемотрансфузионные реакции.

- •22. Компоненты крови, препараты из крови, кровезаменители. Показания к переливанию.

- •1. Кровезаменители гемодинамического, противошокового действия.

- •2.Кровезаменители детоксикационного действия.

- •3. Препараты для парентерального питания.

- •4. Регуляторы водно-солевого обмена и кислотно-щелочного состояния (электролитные растворы).

- •5. Кровезаменители с функцией переноса кислорода:

- •23. Классификация кровотечений по анатомическим, этиологическим, клиническим признакам. Классификация кровотечений

- •24. Опасность кровотечения в зависимости от степени скорости, возраста, пола и др. Моментов.

- •Наложение жгута

- •2. Пальцевое прижатие артерий

- •Основные точки пальцевого прижатия артерий

- •3. Максимальное сгибание конечности

- •5. Давящая повязка

- •Тампонада раны

- •7. Наложение зажима на кровоточащий сосуд

- •8. Временное шунтирование

- •Способы окончательной остановки кровотечения

- •1. Механические методы

- •2. Физические методы

- •Преимущества технологии LigaSure:

- •Сравнение различных методов остановки (предотвращения) кровотечения

- •Химические методы

- •3. Биологические методы

- •27. Методика обследования хирургического больного. Обследование больного

- •28. Особенности подготовки к операции и послеоперационного ухода за больными пожилого и старческого возраста.

- •29. Хирургические операции. Виды хирургических операций.

- •32. Питание больных в послеоперационном периоде.

- •Виды заживления ран.

- •37. Биология ран.

- •38. Основные принципы лечения ран.

- •39. Первичная хирургическая обработка ран. Показания и противопоказания. Техника выполнения.

- •41. Вторичные швы. Виды. Показания.

- •Классификация переломов

- •8. Смещение костных отломков.

- •Клиника переломов, их диагноз

- •49. Первая помощь и транспортировка больных с переломами трубчатых костей, позвоночника и сотрясение головного мозга. Первая врачебная помощь при переломах заключается в следующем:

- •Схемы ориентировочной основы действия

- •3. Техника иммобилизации шиной Крамера при переломах лодыжек, костей стопы и пальцев:

- •4. Техника иммобилизации шиной Крамера при переломах костей голени и стопы:

- •5. Техника иммобилизации шинами Крамера при переломах бедра:

- •6. Техника иммобилизации шиной Дитерихса при переломе бедра:

- •7. Техника иммобилизации шинами Крамера при повреждениях головы и шейного отдела позвоночника:

- •50. Принципы и способы лечения переломов костей.

- •Техника приготовления гипсовых бинтов:

- •12. Техника иммобилизации предплечья гипсовой лонгетой при переломе костей предплечья без смещения костных отломков:

- •52. Вывихи. Общие принципы лечения. Вывихи

- •Первая помощь и лечение вывихов

- •Схемы ориентировочной основы действия. Вправление вывиха правого плеча по Кохеру.

- •Вправление вывиха левого плеча по Джанелидзе

- •Вправление вывиха бедра по Джанелидзе

- •53. Закрытые повреждения внутренних органов живота.

- •I. Ожоговый шок.

- •58. Отморожения / клиника и лечение /. Электротравма. Общая и местная реакция. Первая помощь.

- •59. Омертвения. Классификация по этиологии и патогенезу. (Некрозы, гангрены, язвы, пролежни, свищи).

- •60. Сухая и влажная гангрена. Патанатомия, клиника, диагностика, лечение.

- •61. Общее учение о хирургической инфекции.

- •63. Воспаление. Общая и местная реакция организма.

- •64. Инфекция кожи и подкожной клетчатки.

- •65. Рожа и эризипелоид. /Клиника, лечение, профилактика/.

- •66. Флегмона, абсцесс. Клиника. Лечение. Абсцесс

- •Лечение

- •Флегмона

- •Лечение

- •Аденофлегмона

- •Лечение

- •68. Остеомиелиты. Классификация. Гематогенный остеомиелит. Клиника, лечение.

- •69. Острая гнойная инфекция пальцев и кисти.

- •Лечение

- •Гнойный паротит

- •Лечение

- •71. Сепсис. Этиология, патогенез, классификация.

- •72. Клиника сепсиса. Лечение.

- •74. Острая анаэробная инфекция. Возбудители, профилактика. Клинические формы анаэробной инфекции

- •Лечение

- •Хирургическое лечение

- •75. Столбняк. Клиника. Профилактика. Лечение. Столбняк

- •Клиническая форма

- •Профилактика столбняка

- •Лечение

- •76. Общие принципы лечения и профилактика хирургического туберкулеза. Туберкулез костей и суставов

- •Формы туберкулеза суставов:

- •77. Сибирская язва. Клиника, лечение, профилактика.Сибирская язва

- •Лечение

- •Лечение

- •79. Эпидемиология рака. Онкогенез

- •Этиология

- •80. Клиническая классификация опухолей. Дифференциальная диагностика. Классификация опухолей

- •Эпителиальные опухоли

- •Одонтогенные опухоли

- •Опухоли различного генеза

- •Опухолеподобные изменения и заболевания

- •81. Отличительные признаки роста рака и саркомы. Вопросы деонтологии.

8. Смещение костных отломков.

При наличии смещения костных отломков говорят о переломе со смещением (fracturacumdislocatione). Основные причины смещения костных отломков при переломах следующие:

1) избыток силы, вызвавшей перелом и продолжающей действовать на область поврежденной кости;

2) тяга спастически сократившихся мышц (эластичная ретракция). Сильные боли при переломе рефлекторно вызывают спастическое сокращение мышц области травмы, что обусловливает смещение как центрального, так и периферического отломков кости;

3) сила тяжести периферических отделов конечности определяет характер и степень смещения. Эта причина влияет на смещение периферических отломков.

Схематическое изображение смещения костных отломков при переломах в верхней ( 1 ), средней ( 2 ) и нижней ( 3 ) трети бедра.

Стрелками обозначено направление тяги мышц, обусловливающей смещение отломков бедра.

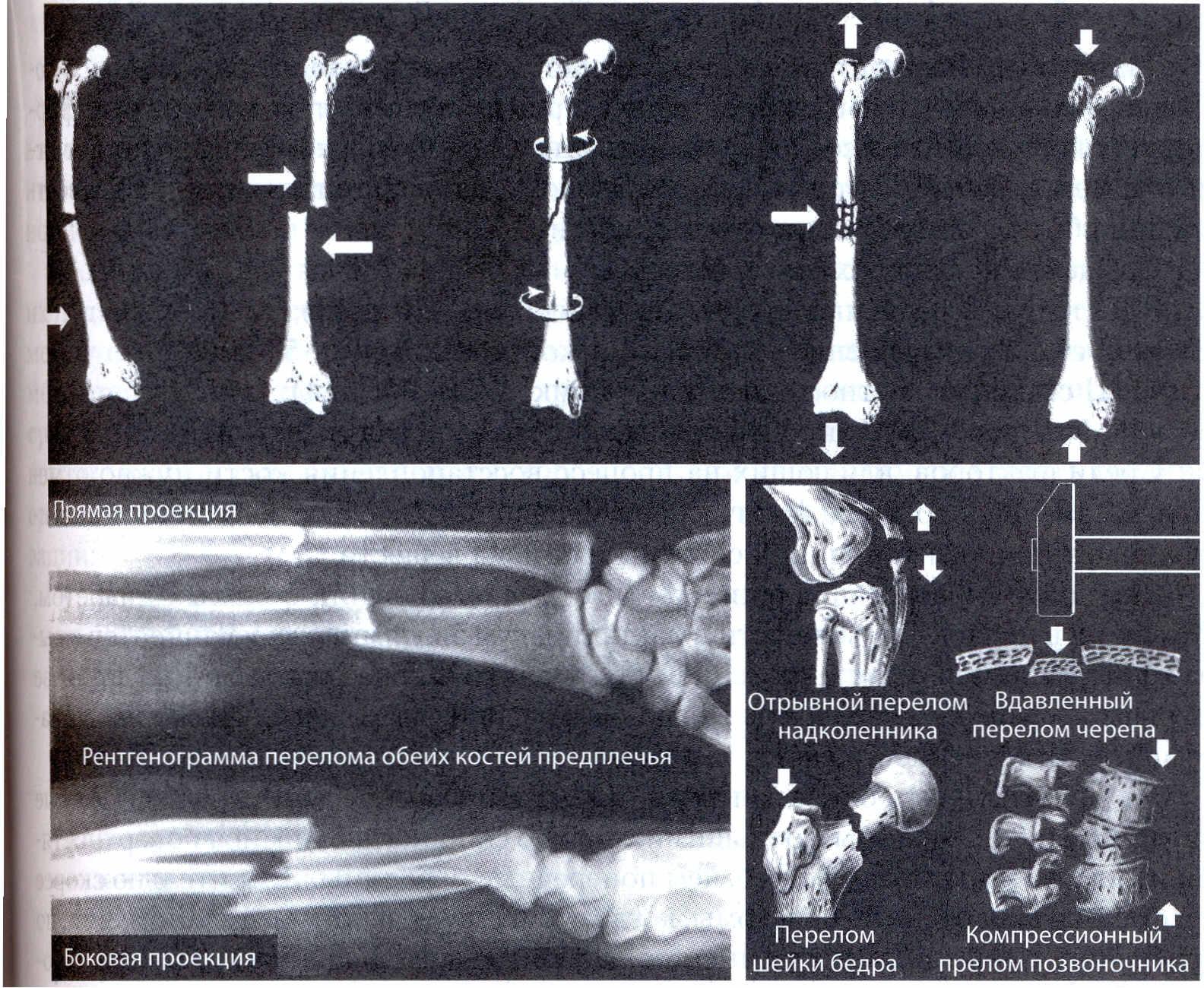

Различают следующие виды смещения отломков: смещение под углом; боковое смещение; смещение по длине; смещение по периферии в связи с вращением отломков вокруг оси (ротационное).

Под углом По ширине По периферии По длине

(по оси) (боковое) (ротационное) Оскольчатый Вколоченный

Различают также первичное и вторичное смещение фрагментов костей. Первичное смещение костей наступает в момент травмы. Вторичное смещение наблюдают при неполном сопоставлении отломков или ошибках в тактике фиксации фрагментов сопоставленных костей.

Клиника переломов, их диагноз

Клиническая картина и диагностика переломов складывается из общих и местных проявлений. При переломах мелких костей преобладают местные симптомы. Общие явления более выражены при переломах длинных трубчатых костей, костей таза. Обусловливаются они такими осложнениями переломов, как кровотечение и кровопотеря, травматический шок, жировая эмболия, а при всасывании продуктов распада поврежденных тканей — интоксикация, которая проявляется нарушением функции почек, повышением температуры тела и другими симптомами.

Местные клинические симптомы переломов зависят от характера повреждения: вида поврежденной кости. Различают вероятные и безусловные признаки перелома.

Проводя обследование пострадавших с подозрением на перелом, все манипуляции выполняйте особенно осторожно, бережно. Грубое выполнение манипуляций не только усиливает страдания пациента, но и чревато грозными осложнениями (шок, кровотечение, пневмоторакс и др.)

1.Больпоявляется сразу в момент травмы, ее интенсивность зависит главным образом от дислокации костных отломков, степени повреждения надкостницы, нервов и других мягких тканей, величины гематомы. Боли усиливаются при движениях, а в состоянии полного покоя они могут значительно уменьшиться, даже исчезнуть. При подозрении на перелом необходимо обследование конечности по всей ее длине. При пальпации области перелома кости больной ощущает сильные боли. Болевые ощущения усиливают различные активные движения конечности (поднятие, вращение и т. д.). Существует и т. н.непрямая боль. Например, при переломе ребер во время легкого сжатия грудной клетки больной ощущает боль не в месте сжатия, а на месте перелома ребер; постукивание по подошве вдоль длинника голени вызывает боль в месте перелома костей голени, а не в стопе.

2.Деформацияв месте перелома вызвана смещением костных отломков. Деформация при разных видах и локализацияхпереломов бывает различна. Ее легче выявить при сравнительном осмотре травмированной и здоровой частей тела.

Нарушения функции более или менее выражены при всех видах переломов, однако, они более характерны для переломов длинных трубчатых костей и менее характерны для переломов плоских костей, а также для вколоченных переломов. О нарушении функции судят по сохранению активных движений.

З.Ненормальная подвижность—прямой признак перелома — наиболее характерен для переломов длинных трубчатых костей (особенно плечевой и бедренной). Она сравнительно редко наблюдается при переломах плоских и коротких костей и отсутствует при вколоченных переломах. Выявлять нужно осторожно, чтобы не повредить окружающие перелом ткани.

Очень осторожно смещают периферический сегмент конечности и наблюдают за подвижностью в зоне предполагаемого перелома. Качательные движения в области бедра, плеча, голени или предплечья указывают на наличие перелома.

4.Укорочениеконечности развивается в результате тяги спастически сократившихся мышц, что вызывает смещение костных отломков, чаще в продольном направлении (небольшое укорочение может отмечаться и при вколоченных переломах).

Абсолютное укорочениеконечности определяется при измерении сантиметровой лентой расстояния между опознавательными точками (костными выступами) на здоровой и больной конечностях, учитывая положение их осей. Приопределении анатомической (истинной) длины плеча, измеряют расстояние от большого бугорка плечевой кости до локтевого отростка, предплечья — от локтевого отростка плеча до шиловидного — локтевой кости, бедра — от вершины большого вертела до суставной щели коленного сустава, голени — от суставной щели коленного сустава до наружной лодыжки. Сумма данных по-сегментного измерения позволяет при сопоставлении больной и здоровой сторон установитьанатомическое укорочение (удлинение) конечности.

Относительную (функциональную) длинуверхней конечности определяют путем измерения от плечевого отростка лопатки и до кончикаIIIпальца по прямой линии, нижней — от передней верхней ости подвздошной кости до стопы.

Истинное укорочение конечности связано с органическими изменениями одном из ее сегментов (перелом со смещением, разрушение кости патологическим процессом). Относительное укорочение конечности (укорочение, удлинение) связано с нарушением взаимного расположения ее сочленяющихся сегментов.

Кажущееся(как правило, сгибательное)укорочение конечности обусловлено вынужденным сгибанием, оно обусловлено патологической установкой в одном из суставов (контрактура, анкилоз, ригидность).

5.Припухлость и кровоизлияниев месте перелома порой бывают весьма значительными.

6.Крепитация (костный хруст)— прямой признак перелома — выявляется при движении пораженной конечности и обусловлена трением костных отломков. Специально вызывать крепитацию и проверять ее наличие не следует, ибо это усиливает боль, увеличивает смещение костных отломков и может стать причиной травмирования близлежащих кровеносных сосудов и нервов.

Основным методом диагностики является рентгенологическое исследование. Снимки делаются в двух проекциях. В случае сомнений производятся снимки здоровой конечности для сравнения.