- •Энергетика химических реакций

- •Основы термодинамики

- •Термохимические уравнения и расчеты

- •I следствие:

- •II следствие:

- •Направление протекания химических реакций

- •Эталоны решения задач

- •2C2h5oh(жидк.) c2h5oc2h5(жидк.) h2o(жидк.)

- •Вопросы для самоконтроля

- •Варианты задач для самостоятельного решения Вариант № 1

- •Вариант №2

- •Вариант №3

- •Вариант №4

- •Вариант №6

- •Вариант №7

- •2) C6h12o6(кр.) 6o2(газ) 6co2(газ) 6h2o(жидк.).

- •Вариант №8

- •Вариант №9

- •Вариант №10

- •Вариант №11

- •Вариант №12

- •Вариант №13

- •Вариант №14

- •Вариант №15

- •Вариант №16

- •Основы химической кинетики Факторы, влияющие на скорость химической реакции

- •1. Зависимость скорости реакции от концентраций реагентов.

- •2. Зависимость скорости реакции от температуры.

- •3. Энергия активации

- •Порядок и молекулярность реакции

- •Реакции I порядка

- •Механизмы протекания химических реакций

- •I закон фотохимии:

- •Ферментативный катализ

- •Эталоны решения задач

- •2 Моль/л a 1 моль/л b

- •Вопросы для самоконтроля

- •Варианты задач для самостоятельного решения Вариант № 1

- •Вариант №2

- •Вариант №3

- •Вариант №4

- •Вариант №5

- •Вариант №6

- •Вариант №7

- •Вариант №8

- •Вариант №9

- •Вариант №10

- •Вариант №11

- •Вариант №12

- •Вариант №13

- •Вариант №14

- •Вариант № 15

- •Вариант №16

- •Вариант №17

- •Вариант №18

- •Химическое равновесие

- •Термодинамика равновесных процессов

- •Кинетика равновесных процессов

- •Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье

- •1. Влияние изменения концентрации.

- •2. Влияние температуры.

- •2. Влияние давления.

- •Эталоны решения задач

- •Вопросы для самоконтроля

- •Варианты задачи для самостоятельного решения Вариант №1

- •Вариант №2

- •Вариант №7

- •Вариант №8

- •Вариант №9

- •Вариант №10

- •Вариант №11

- •Вариант №12

- •Вариант №13

- •Вариант №14

- •Вариант №15

- •Вариант №16

- •Вариант №17

- •Вариант №18

- •Растворы Общие сведения

- •Теории растворов

- •1. Физическая теория растворов.

- •2. Химическая теория растворов.

- •Основные способы выражения концентрации растворов

- •Связь между различными способами выражения концентрации растворов

- •Эталоны решения задач

- •4) Приготовление раствора аналогично задаче №6.

- •Вопросы для самоконтроля

- •Варианты задач для самостоятельного решения

Механизмы протекания химических реакций

Механизмом химической реакции называют последовательность и характер стадий реакции. В соответствии с механизмом различают простые и сложные реакции.

Простыми (элементарными) называют реакции, протекающие в одну стадию. К простым реакциям относят диссоциацию большинства двухатомных молекул. Например: Br2 2Br.

Сложные реакции протекают в несколько стадий. Среди сложных реакций различают: конкурирующие, последовательные, сопряженные, обратимые, цепные, фотохимические и др.

1. Конкурирующие реакции можно схематично записать так:

A

B1

![]() X1

X1

A

B2

![]() X2

X2

Например: при нитровании фенола одновременно протекают два процесса – образование орто- и пара-нитрофенола.

2. Последовательные реакции можно записать в виде:

A

![]() B

B

![]() C.

C.

Примером является реакция гидролиза соли, образованной многоосновной кислотой или многокислотным основанием:

Na2CO3 H2O NaHCO3 NaOH; (k1);

NaHCO3 H2O H2CO3 NaOH; (k2).

Биохимические реакции в организме человека в большинстве случаев являются последовательными. Например, глюкоза, поступающая в организм, в процессе окисления превращаясь в пировиноградную кислоту, претерпевает девять последовательных превращений (процесс гликолиза).

3. Сопряженные реакции отвечают общей схеме:

a)

A

B

![]() M;

M;

b)

A

C

![]() N.

N.

При этом реакция (а) может протекать самостоятельно, тогда как реакция (b) протекает только при наличии реакции (а).

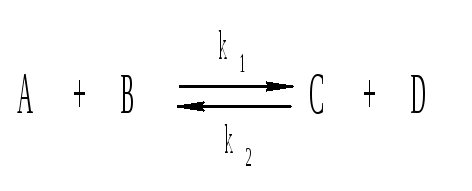

4. Обратимые реакции. Большинство реакций в той или иной степени обратимы, поэтому следует учитывать как прямую, так и обратную реакцию:

Например, обратимой является реакция образования аммиака:

N2 3H2 ⇄ 2NH3.

Скорость прямой реакции убывает с течением времени, а скорость обратной реакции возрастает до момента выравнивания обеих скоростей, когда наступит состояние подвижного химического равновесия.

Если скорость реакции в прямом направлении значительно превышает скорость обратного процесса, то считают, что реакция протекает практически до конца.

5. Цепные реакции это реакции, протекающие с участием химически активных частиц (свободных атомов и радикалов) и состоящие из большого количества повторяющихся стадий.

Образование свободных радикалов, необходимых для начала цепной реакции, происходит при разрыве связей в молекуле и всегда бывает сопряжено с затратой энергии, которая может быть получена:

а) при поглощении молекулой кванта света:

Br2 ![]() Br•

Br•;

Br•

Br•;

б) при электрическом разряде:

O2 ![]() O•

O•;

O•

O•;

в) под воздействием -, -, -излучений (радиоактивный распад);

г) при использовании внутренней тепловой энергии самой системы.

Радикалы, вследствие своей валентной ненасыщенности и высокой химической активности, существуют лишь очень недолго, но они переводят устойчивые молекулы в активное состояние. Начавшаяся цепная реакция продолжается до тех пор, пока не прореагирует все вещество или пока активные частицы по каким-либо причинам не исчезнут. Роль активных радикалов могут играть атомы водорода, хлора, кислорода и группы: СН3–, –ОН, –SH, С6Н5– и др.

По механизму протекания цепных реакций они делятся на неразветвленные и разветвленные.

К неразветвленным цепным реакциям относятся реакции синтеза HCl(газ); НВr(газ) и другие, протекающие, например, под действием света:

H2

Cl2 ![]() 2HCl(газ).

2HCl(газ).

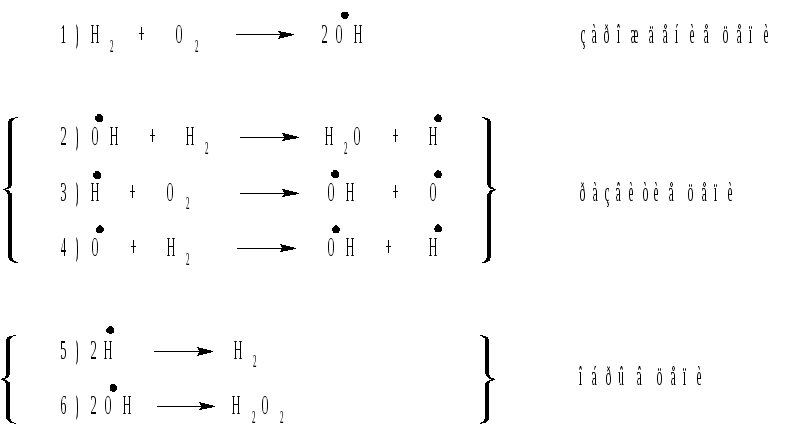

Примером разветвленной цепной реакции, когда расход одной или нескольких активных частиц приводит к образованию значительно большего количества таких частиц, является реакция горения водорода (рис. 1).

Рис. 1. Схема цепной реакции горения водорода.

Для зарождения

цепи необходима высокая температура.

Особенность

развития

цепи в данной реакции состоит в том, что

поглощение одного радикала

![]() ,

первоначально необходимого для совершения

этой группы реакций, приводит затем к

образованию трех радикалов /

,

первоначально необходимого для совершения

этой группы реакций, приводит затем к

образованию трех радикалов /![]() /.

/.

Актуальным является изучение цепных реакций, возникающих в организме человека при воздействии проникающей радиации, так как образующиеся радикалы способны оказывать воздействие на биологические макромолекулы (ДНК, РНК и др.), что, в свою очередь, вызывает мутации и приводит к наследственным заболеваниям.

6. Фотохимическими называются реакции, которые протекают только при наличии излучения в широком интервале энергий: от видимого и ультрафиолетового до рентгеновского и -лучей.

Энергия активации здесь обеспечивается за счет излучения, под действием которого молекулы исходных веществ переходят в электронно-возбужденное состояние.

Механизмы фотохимических реакций разнообразны. Несмотря на это, во всех случаях можно выделить первичные процессы, непосредственно вызываемые действием света, и вторичные реакции, не требующие освещения для своего протекания и называемые поэтому темными.

К первичным процессам относятся следующие:

1. Возбуждение молекул или атомов, в результате чего образуются менее устойчивые частицы, способные к дальнейшим превращениям:

M

h

![]() M*.

M*.

2. Диссоциация молекул на атомы или радикалы (фотолиз):

AB

h

![]() A

B.

A

B.

3. Ионизация молекул или атомов с выделением электрона (фотоэффект):

M

h

![]() M+

e.

M+

e.

Фотохимические реакции подчиняются следующим законам: