Гистология

.pdfИннервация. Надпочечники получают эфферентные нервные импульсы главным образом по чревным и блуждающим йервам. В кору входят постганглионарные (безмиелиновые) симпатические волокна, а в мозговую часть (как и в другие симпатические ганглии) преганглионарные (миелиновые) волокна. В капсуле нередко встречаются микроганглии и одиночные ганглиозные нервные клетки. В корковой части, деятельность которой активизируется аденогипофизарным АКТГ, роль прямых нервных импульсов ограничивается вазомоторными эффектами. В мозговом веществе, которое не зависит от гипофиза, регуляция его секреторной деятельности осуществляется исключительно нервными импульсами, поступающими главным образом по чревным нервам. Раздражение последних усиливает отдачу адреналина и норадреналина хромаффинными клетками в ток крови.

Одиночные гормонпродуцирующие клетки

Совокупность одиночных |

гормонпродуцирующих клеток называют |

д и ф ф у з н о й э н д о к р и н н о й |

системо й (ДЭС). Среди одиночных гор- |

монпродуцирующих клеток различают две самостоятельные группы: I — |

|

нейроэндокринные клетки APUD-серии (нервного происхождения); II — клетки не нервного происхождения.

В первую группу входят секреторные нейроциты, образующиеся из нейробластов нервного гребешка, обладающие способностью одновремен-

но продуцировать н е й р о а м и н ы , |

а также синтезировать б е л к о в ы е |

( о л и г о п е п т и д н ы е ) гормоны, |

т. е. имеющие признаки как нервных, |

так и эндокринных клеток, поэтому называемые нейроэндокринными клетками. Эти клетки характеризуются способностью поглощать и декарбоксилировать предшественники аминов (англ. Amine Precursor Uptake and Decarboxylation — APUD).

Согласно современным представлениям, клетки APUD-серии развиваются из всех зародышевых листков и присутствуют во всех тканевых типах: 1) п р о и з в о д н ы е н е й р о э к т о д е р м ы (нейроэндокринные клетки нейросекреторных ядер гипоталамуса, эпифиза, мозгового вещества надпочечников, пептидэргические нейроны центральной и периферической нервной

системы); 2) п р о и з в о д н ы е |

кожной э к т о д е р м ы |

(клетки APUD-се- |

рии аденогипофиза, клетки |

Меркеля в эпидермисе); |

3) п р о и з в о д н ы е |

к и ш е ч н о й |

э н т о д е р м ы — энтериноциты — клетки гастроэнтеропанк- |

|

реатической |

(ГЭП) системы; 4) п р о и з в о д н ы е мезодермы (секретор- |

|

ные кардиомиоциты развиваются |

из миоэпикардиальной пластинки); |

|

5) п р о и з в о д н ы е мезенхимы |

— тучные клетки. |

|

Для клеток APUD-серии характерны следующие признаки: наличие специфических гранул, присутствие аминов (катехоламинов или серотонина), поглощение аминокислот — предшественников аминов (ДОФА, или 5-окситриптофана), наличие фермента — декарбоксилазы этих аминокислот, специфической флуоресценции аминов. Выявление особенностей строения разнообразных клеток APUD-серии производится иммунофлуоресцентными методами с применением антисывороток к пептидным гормонам, а также методом электронной микроскопии (рис.250).

Клетки APUD-серии встречаются в головном мозге и во многих органах — в эндокринных и неэндокринных. Клетки APUD-серии встречаются

511

в большинстве органов и систем — в желудочно-кишечном тракте, мочеполовой системе, коже, эндокринных органах (щитовидная железа), матке, тимусе, параганглиях и др.

По морфологическим, биохимическим и функциональным признакам выделено более 20 видов клеток APUD-серии, обозначаемых буквами латинского алфавита А, В, С, D и др. Принято выделять в специальную группу эндокринные клетки г а с т р о э н т е р о п а н к р е а т и ч е с к о й системы ( Г Э П - с и с т е м а ) — см. главу XVII.

Описание эндокринных клеток различных органов дается в соответствующих главах.

Примерами нейроэндокринных клеток этой группы, находящихся в эндокринных органах, могут служить парафолликулярные клетки щитовидной железы и хромаффинные клетки мозговой части надпочечников, а в неэндокринных — энтериноциты (энтерохромаффинные клетки) в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта.

Принадлежность ряда клеток к APUD-серии доказывается тем, что они совмещают продукцию олигопептидных гормонов с образованием нейроамина (серотонина), притом столь интенсивно, что они оказываются основным источником системного серотонина, содержащегося в циркулирующей крови.

Олигопептидные гормоны, продуцируемые нейроэндокринными клет-

ками, оказывают местное ( п а р а к р и н н о е ) д е й с т в и е |

на клетки ор- |

ганов, в которых они локализуются, но главным образом |

д и с т а н т н о е |

(эндокринное) — на общие функции организма вплоть до высшей нервной деятельности.

Общей топографической особенностью этих клеток является их расположение около кровеносных сосудов, среди клеток, находящихся в составе эпителия, — полярная дифференцировка (хотя и не всегда четко выраженная), соответствующая выделению секрета (инкрета) в сосуды микроциркуляторного русла. Одновременно олигопептидные гормоны вырабатываются некоторыми нейроэндокринными нейронами гипоталамуса головного мозга.

Соотношение образования регуляторных олигопептидов и нейроаминов в разных нейроэндокринных клетках может быть различно.

Эндокринные клетки APUD-серии обнаруживают тесную и прямую зависимость от нервных импульсов, поступающих к ним по симпатической и парасимпатической иннервации, но не реагируют на тропные гормоны передней доли гипофиза; их состояние и активность после гипофизэктомии не нарушаются.

Вторая группа включает одиночные гормонпродуцирующие клетки или их скопление, происходящие не из нейробластов, а из других источни-

•

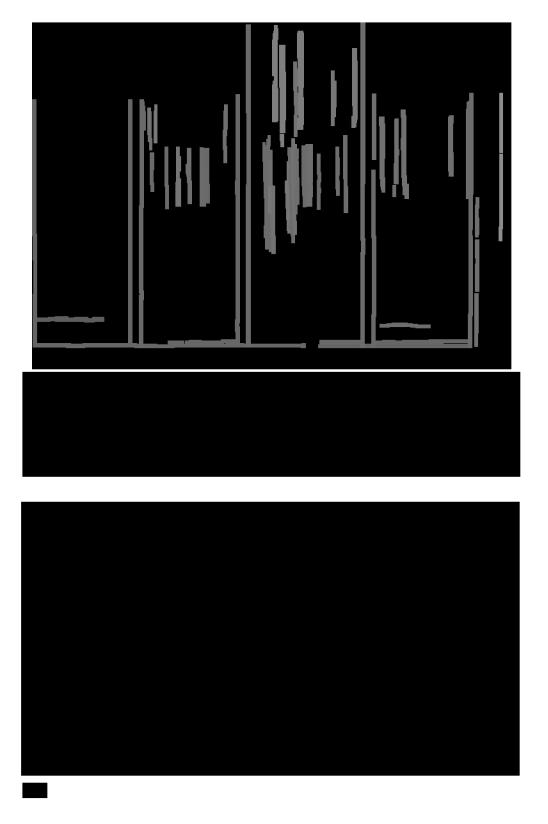

Рис. 250. Строение и распределение различных типов желудочно-кишечных эндокриноцитов в пищеварительной системе человека.

А — международная классификация и распределение эндокриноцитов. Ультраструктура их гранул (по Д.Грубе и В.Форссману с изменением). Б — ультрамикроскопическое строение желудочно-кишечных эндокриноцитов: 1 — ЕС-клетки с гранулами разнообразной формы; 2 — L-клетки с крупными электронно-плотными гранулами; 3 — D,-клетки с многочисленными мелкими гранулами; 4 — D-клетки с крупными умеренно плотными гранулами (по С.М.Говалову, И.М.Коростышевской, М.С.Виноградовой).

512

ков. К этой группе относятся разнообразные клетки эндокринных и неэндокринных органов, выделяющие стероидные и другие гормоны: инсулин (В-клетки), глюкагон (А-клетки), энтероглюкагон (L-клетки), пептиды (Djклетки, К-клетки), секретин (S-клетки) и др. К ним относятся также клетки Лейдига (гландулоциты) семенника, продуцирующие тестостерон и клетки зернистого слоя фолликулов яичника, вырабатывающие эстрогены и прогестерон, являющиеся стероидными гормонами (эти клетки мезодермального происхождения). Продукция этих гормонов активируется аденогипофизарными гонадотропинами, а не нервными импульсами (см. главу XXII).

Г л а в а XVII

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Пищеварительная система человека состоит из пищеварительной трубки и расположенных вне ее желез (слюнные железы, печень и поджелудочная железа), секрет которых участвует в процессе пищеварения. Пищеварением называются процессы химической и механической обработки пищи с последующим всасыванием продуктов расщепления ее, происходящие последовательно в различных отделах пищеварительной трубки.

В пищеварительной системе условно выделяют три основных отдела:

передний, средний и задний. |

|

глотку и пи- |

|

П е р е д н и й |

отдел включает органы ротовой полости, |

||

щевод. В переднем отделе происходит |

главным образом |

механическая |

|

обработка пищи. |

Средний отдел |

состоит из желудка, тонкой и |

|

толстой кишки, печени и поджелудочной железы. В этом отделе осуществляются преимущественно химическая обработка пищи, всасывание

продуктов расщепления ее и формирование |

каловых |

масс. З а д н и й |

от- |

дел представлен каудальной частью прямой |

кишки |

и обеспечивает |

фун- |

кцию эвакуации непереваренных остатков пищи из пищеварительного канала.

Для понимания гистологического строения и гистофизиологии различных отделов пищеварительной системы вначале необходимо ознакомиться с особенностями гистогенеза и общими принципами строения пищеварительной трубки.

Гистогенез. Эпителиальная выстилка пищеварительной трубки и железы развиваются из энтодермы и эктодермы. Из энтодермы формируются однослойный призматический эпителий слизистой оболочки желудка, тонкого и большей части толстого кишечника, а также железистая паренхима печени и поджелудочной железы. Из эктодермы ротовой и анальной бухт эмбриона образуется многослойный плоский эпителий ротовой полости, слюнных желез и каудального отдела прямой кишки. Мезенхима является источником развития соединительной ткани и сосудов, а также гладкой мускулатуры пищеварительных органов. Из висцерального листка спланхнотома развивается однослойный плоский эпителий (мезотелий) серозной оболочки — висцерального листка брюшины.

514

Общий план микроскопического строения пищеварительной трубки

Пищеварительная трубка в любом ее отделе состоит из внутренней слизистой оболочки (tunica mucosa), подслизистой основы (tela submucosa), мышечной оболочки (tunica muscularis) и наружной оболочки, которая представлена либо серозной оболочкой (tunica serosa), либо адвентициальной оболочкой

(tunica adventitia) (рис. 251).

С л и з и с т а я оболочка . Свое название она получила в связи с тем, что поверхность ее постоянно увлажняется выделяемой железами слизью. Эта оболочка состоит, как правило, из трех пластинок: эпителия, собственной пластинки слизистой оболочки (lamina propria mucosae) и мышечной пластинки слизистой оболочки (lamina muscularis mucosae).

Эпителий в переднем и заднем отделах пищеварительной трубки — многослойный плоский, а в среднем отделе — однослойный призматический. Железы расположены либо эндоэпителиально (например, бокаловидные клетки в кишечнике), либо экзоэпителиально в собственной пластинке слизистой оболочки (пищевод, желудок) и в подслизистой основе (пищевод, двенадцатиперстная кишка) или за пределами пищеварительного канала (печень, поджелудочная железа).

Собственная пластинка слизистой оболочки лежит под эпителием, отделена от него базальной мембраной и представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью. Здесь находятся кровеносные и лимфатические сосуды, нервные элементы, скопления лимфоидной ткани. В некоторых отделах (пищевод, желудок) могут располагаться простые железы.

Мышечная пластинка слизистой оболочки расположена на границе с подслизистой основой и состоит из 1—3 слоев, образованных гладкими мышечными клетками. В некоторых отделах (язык, десны, кроме корня языка, где располагаются сосочки, окруженные валом) гладкие мышечные клетки отсутствуют (см. с. 523).

Р е л ь е ф с л и з и с т о й оболочки на протяжении всего пищеварительного канала неоднороден. Поверхность ее может быть гладкой (губы, щеки), образовывать углубления (ямочки в желудке, крипты в кишечнике), складки (во всех отделах), ворсинки (в тонкой кишке).

П о д с л и з и с т а я основа. Состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Наличие подслизистой основы обеспечивает подвижность слизистой оболочки, образование складок. В подслизистой основе имеются сплетения кровеносных и лимфатических сосудов, скопления лимфоидной ткани и подслизистое нервное сплетение (plexus nervorum submucosus). В некоторых отделах (пищевод, двенадцатиперстная кишка) расположены железы.

М ы ш е ч н а я оболочка . Состоит, как правило, из двух слоев мышечных элементов — внутреннего циркулярного и наружного продольного. В переднем и заднем отделах пищеварительного канала мышечная ткань преимущественно поперечнополосатая, а в среднем — гладкая. Мышечные слои разделены соединительной тканью, в которой находятся кровеносные и лимфатические сосуды и межмышечное нервное сплетение (plexus nervorum intermuscularis). Сокращения мышечной оболочки способствуют перемешиванию и продвижению пищи в процессе пищеварения.

С е р о з н а я оболочка . Большая часть пищеварительной трубки покрыта серозной оболочкой — висцеральным листком брюшины. Брюшина

515

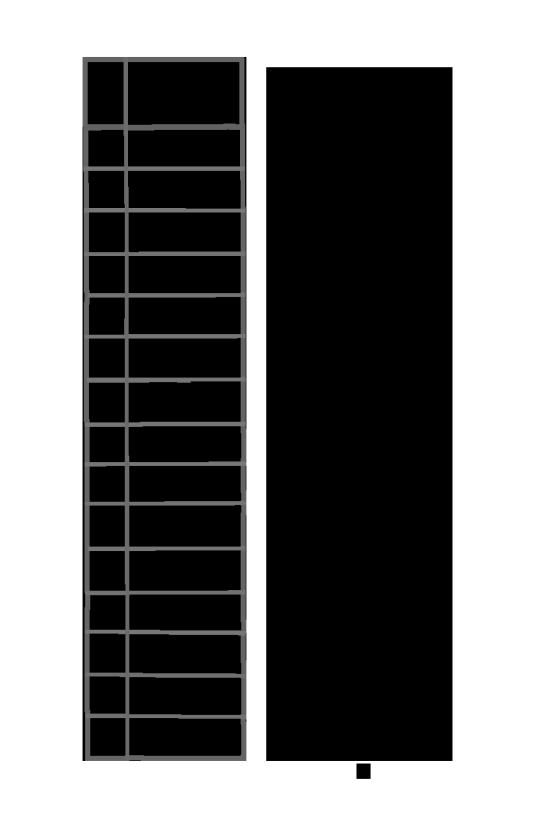

Т а б л и ц а 4. Главные эндокринные клетки гастроиитестинального тракта

Тип клеток |

Продуцируемый |

|

Основное действие |

|

|||

и их локализация |

гормон |

|

|

|

|

||

А-клетки (желудок) |

Глюкагон |

Печеночный гликогенолиз |

|

||||

G-клетки (пилорическая |

Гастрин |

Стимуляция секреции пепсиногена, соля- |

|||||

часть желудка) |

|

Энкефалин |

ной кислоты в желудке и моторики желудка |

||||

|

|

|

|

Медиация боли |

|

||

S-клетки (тонкая кишка) |

Секретин |

Секреция бикарбонатов и воды в поджелу- |

|||||

|

|

|

|

дочной железе и желчных путях |

|

||

К-клетки (тонкая кишка) |

GIР-гастроингибирую- |

Торможение секреции соляной кислоты в |

|||||

|

|

|

щий полипептид |

желудке |

|

|

|

L-клетки (тонкая кишка) |

Глюкагоноподобное |

Печеночный гликогенолиз |

|

||||

|

|

|

вещество (глицентин) |

|

|

|

|

l-клеткм (тонкая кишка) |

Холецистокинин |

Секреция ферментов поджелудочной желе- |

|||||

|

|

|

|

зы, сокращение желчного пузыря |

|

||

D-клетки |

(пилорическая |

Соматостатин |

Ингибиция синтеза белка, местное тормо- |

||||

часть желудка, |

двенад |

|

жение других эндокриноцитов |

|

|||

цатиперстная кишка) |

|

|

|

|

|

||

Мо-клетки (тонкий кишеч- |

Мотилин |

Усиление подвижности кишечника |

|

||||

ник) |

|

|

|

|

|

|

|

Ес-клетки (пищевари- |

Серотонин |

Регуляция всасывания воды и электроли- |

|||||

тельный тракт) |

|

|

тов, усиление подвижности органов пище- |

||||

|

|

|

|

варительной трубки |

|

||

|

|

|

Субстанция Р |

Модуляция болевой чувствительности |

|||

|

|

|

Мелатонин |

Регуляция фотопериодичности функций |

|||

0,-клетки (пищевари- |

VJP-вазоактивный ин- |

Секреция ионов и воды, повышение под- |

|||||

тельный тракт) |

|

тестинальный пептид |

вижности кишечника, снижение артериаль- |

||||

|

|

|

|

ного давления, |

вазодилатация, стимуляция |

||

|

|

|

|

секреции в поджелудочной железе |

|||

Р-клетки (желудочно-ки- |

Бомбезин |

Усиление секреции соляной кислоты и пан- |

|||||

шечный тракт) |

|

|

креатического сока, сокращение ГМК в жел- |

||||

|

|

|

|

чном пузыре |

|

|

|

ECL-клетки (тело и дно |

Гистамин |

Усиление активности панетовских клеток и |

|||||

фундальных желез) |

|

соляной кислоты |

|

||||

РР-клетки (пилорическая |

Панкреатический по- |

Ингибирует синтез белка |

|

||||

часть желудка) |

|

липептид |

|

|

|

|

|

сти относятся |

губы, |

щеки, десны, твердое и |

мягкое |

небо, язык, |

миндалины, |

||

слюнные |

железы, зубы. |

Здесь находится |

также |

орган |

вкуса. |

|

|

О с н о в н а я м е х а н и ч е с к а я ф у н к ц и я переднего отдела определяет осо - бенности его строения . В частности, для переднего отдела характерно нали - чие в слизистой оболочке многослойного плоского эпителия, предохраня - ющего от повреждений подлежащую соединительную ткань. К р о м е того, в переднем отделе п и щ е в а р и т е л ь н о й системы может происходить начальная химическая обработка углеводов п и щ и амилазой и мальтазой с л ю н ы . Н е к о - торые органы переднего отдела п и щ е в а р и т е л ь н о й трубки участвуют в обеспечении з а щ и т н о й ф у н к ц и и .

519