6.2. Измерение скорости и расхода жидкости и газа.

Для измерения скорости наиболее распространены два метода:

- пневмометрический;

- термоанемометрический.

Пневмометрический метод измерения скоростей широко распространен в исследовательской практике ввиду своей простоты и доступности.

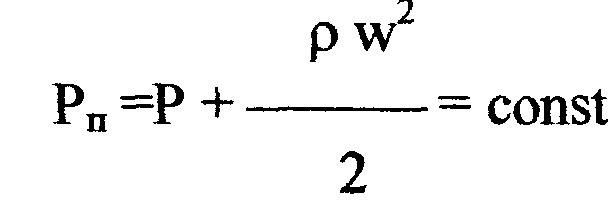

Если скорости течения потока газа или жидкости достаточно малы, т.е. число Маха М<0,3 , то поток можно считать несжимаемым. В этом случае уравнение Бернулли для идеальной жидкости (несжимаемой и невязкой) имеет вид

где Рп - полное давление или давление торможения; Р - статическое давление;

р - плотность потока.

Уравнение Бернулли для идеальной жидкости лежит в основе пневмометрического метода определения скорости несжимаемого потока. Из

этого уравнения следует, что

Следовательно, для определения скорости потока в рассматриваемой точке необходимо знать полное давление Рп, статическое давление Р и плотность потока р.

Для измерения полного давления Рп используется насадок Пито, представляющий собой круглую трубку, ось которой совпадает с направлением потока, а открытый конец направлен против потока. Для измерения статического давления Р используют устройство другой конструкции, называемое насадком Прандтля. В нем для отбора потока предусмотрены отверстия или щели на боковой поверхности, расположенные на значительном расстоянии от носка насадка. В этом случае, как показала практика, давление, воспринимаемое в щелях и отверстиях равно статическому давлению невозмущенного потока. Для определения скорости потока w применяют зонды, представляющие собой комбинацию насадков статического и полного давлений. Одним из таких зондов является достаточно широко используемый насадок Пито-Прандтля, в котором имеется 2 трубки: внутренняя, через продольное отверстие которой воспринимается полное давление и наружная, через боковые отверстия которой воспринимается статическое давление.

Термоанемометрический метод прибор,основан на зависимости между электрическим сопротивлением или температурой нагретого проводника, помещенного в поток, и скоростью его обтекания.

Чувствительным элементом термоанемометра является проволочный

или пленочный датчик, нагреваемый электрическим током. В проволочном датчике чувствительным элементом является нагреваемая тонкая проволока (нить), соединенная через поддерживающие стойки и корпус датчика с его выводами. Проволочный датчик используется при измерениях в изотермических условиях, а также при температурах потока до 500С. Пленочные датчики применяются в газовых потоках, имеющих температуру более 500С, и, как правило, являются охлаждаемыми. Материалом нити в проволочном датчике является вольфрам, платина или платиновые сплавы (платинородий, платиноиридий). Диаметр нити составляет 1-15 мкм, а длина между стойками 0,5-5 мм. Для обеспечения разности температур между потоком и нитью производится ее нагрев за счет пропускания электрического тока.

Существуют 2 основных режима работы термоанемометра:

- режим постоянного тока;

- режим постоянной температуры.

Режим постоянного тока характеризуется постоянным значением силы тока, протекающего через нить. При воздействии потока на нить происходит изменение температуры нити, вследствие изменения коэффициента теплоотдачи, что приводит к изменению ее сопротивления.

Режим постоянной температуры характеризуется постоянным значением температуры нити, обеспечиваемым изменением силы тока. В этом случае тепловая инерция нити очень мала, что обеспечивает более точные измерения по сравнению с режимом постоянного тока.

Для измерения расхода вещества, т.е. количества вещества, протекающего через сечение канала в единицу времени, служат следующие приборы:

- расходомеры;

- счетчики количества текучей среды.

Для измерения расхода жидкости или газа бразователя называют наибольшую разность в показаниях прибора или наибольшую разность между выходными сигналами преобразователя, соответствующими одному и тому же значению входного сигнала, но полученными в одном случае при плавном увеличении, а в другом - при плавном уменьшении значения измеряемой величины.

В исследовательской практике очень часто возникает необходимость в измерении величин, меняющихся во времени, т.е. в динамических условиях. Результаты таких измерений искажаются дополнительной погрешностью, обусловленной динамичностью условий. Эта составляющая погрешности называется динамической погрешностью и представляет собой разность между погрешностью средств измерений в динамических условиях и соответствующей погрешностью в статических условиях. Причиной появления динамической погрешности является инертность средств измерения. Вследствие этой инертности происходит запаздывание в показаниях при регистрации мгновенных значений измеряемой величины.