- •11.3. Диффузия

- •11.3.1. Общие положения

- •11.3.2. Модели диффузии в кристалле

- •11.3.3. Физические основы процессов диффузии

- •11.3.4. Влияние технологических факторов на процесс диффузии

- •11.3.5. Диффузия из легированных оксидов

- •11.3.6. Диффузия в поликристаллическом кремнии

- •11.3.7. Диффузия в слоях арсенида галлия

- •11.4. Литография

- •11.4.1. Общие положения

- •11.4.2. Процесс литографии

- •11.4.3. Оптическая литография

- •11.4.4. Электронно-лучевая литография

- •11.4.5. Другие методы литографии

- •11.5. Ионная имплантация

- •11.5.1. Общие принципы процесса ионной имплантации

- •11.5.2. Распределение пробегов ионов

- •11.5.2 Распределение пробегов ионов

- •11.5.3. Отжиг дефектов ионно-имплантированных слоев

- •11.5.4. Влияние технологических факторов

- •11.5.5. Тенденции развития процесса ионной имплантации

- •11.6. Эпитаксия

- •11.6.1. Основные положения и классификация. Принципы сопряжения решеток

- •11.6.2. Эпитаксия из газовой фазы

- •11.6.3. Выращивание гетероэпитаксиальных пленок кремния

- •11.6.4. Кремний на аморфной подложке

- •11.6.5. Некоторые свойства кремниевых эпитаксиальных пленок

- •11.6.6. Дефекты в эпитаксиальных структурах

- •11.6.7. Выращивание эпитаксиальных пленок полупроводниковых соединений типа аiiibv

- •11.6.8. Молекулярно-лучевая эпитаксия

- •11.6.9. Тенденции развития эпитаксиальной технологии

- •11.7. Нанесение пленок

- •11.7.1. Нанесение пленок в вакууме

- •11.7.2. Распыление материалов

- •11.7.3. Окисление

11.4.3. Оптическая литография

Методы оптической литографии

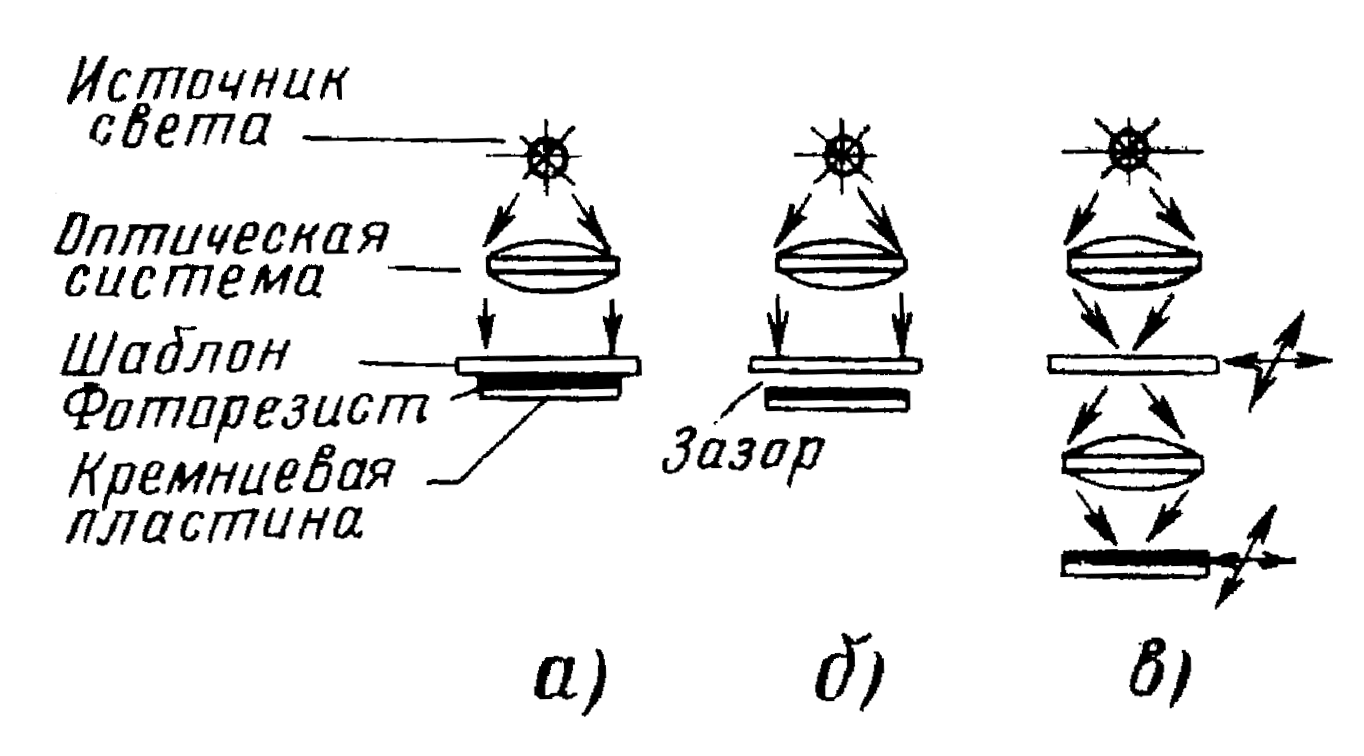

На рис. 11.4.6 представлены основные методы оптической литографии.

Р ис.

11.4.6. Методы фотолитографии:а

— контактный;

б—бесконтактный;

в

—

проекционный

ис.

11.4.6. Методы фотолитографии:а

— контактный;

б—бесконтактный;

в

—

проекционный

В контактном методе вследствие тесного контакта между шаблоном, резистом и кремниевой пластиной легко воспроизводятся элементы размером до 1 мкм. К недостатку этого метода следует отнести наличие загрязнений, например пылинок, на поверхности кремниевой пластины. Эти загрязнения приводят к повреждению поверхности шаблона при соприкосновении его с пластиной. Следует отметить, что высокий уровень выхода годных кристаллов ИС обеспечивается при плотности дефектов не более одного на 1 см2 для каждого литографического процесса.

В методе бесконтактной печати ширина зазора между шаблоном и пластиной находится в пределах 10—25 мкм. Перенос изображения при этом происходит в дифракционной области Френеля. Разрешение в этой области пропорционально (g)1/2, где — длина падающего света; g — ширина зазора между шаблоном и пластиной (составляет 2—4 мкм). Необходимо отметить, что указанный зазор между шаблоном и пластиной полностью не исключает возможность повреждения поверхности шаблона.

В методе проекционной платы эти повреждения полностью исключены. Высокий уровень разрешения (около 1,5 мкм) допускается с последующим его перемещением по поверхности пластины.

Волновые эффекты при экспонировании

Рассматривая волновые эффекты при экспонировании следует прежде всего остановиться на явлениях дифракции и интерференции.

Р ис.

11.4.7. Типичная дифракционная картина

для различных методов литографии

ис.

11.4.7. Типичная дифракционная картина

для различных методов литографии

К ак

известно, дифракцией называется явление

огибанияизлучением

препятствий. Это явление приводит к

проникновению излучения в область

геометрической тени. На рис. 11.4.7

представлена типичная дифракционная

картина для трех видов

проекционной печати. Распределение

энергии падающего на

фоторезист излучения пропорционально

его интенсивности,

и, следовательно, край изображения на

резисте определяется краями

дифракционной картины. В идеальном

случае при

контактном экспонировании дифракция

отсутствует, однако

это не всегда так. Расстояние между

шаблоном и пластиной редко бывает

менее длины волны излучения (последнее

условие

соответствует нахождению пластины в

области геометрической

тени).

Кроме

того, кремниевые пластины могут иметь

волнистую поверхность; во избежание

дифракционной картины

при экспонировании используются

проекционные системы

с автоматическим фокусированием при

отображении каждого кристалла.

ак

известно, дифракцией называется явление

огибанияизлучением

препятствий. Это явление приводит к

проникновению излучения в область

геометрической тени. На рис. 11.4.7

представлена типичная дифракционная

картина для трех видов

проекционной печати. Распределение

энергии падающего на

фоторезист излучения пропорционально

его интенсивности,

и, следовательно, край изображения на

резисте определяется краями

дифракционной картины. В идеальном

случае при

контактном экспонировании дифракция

отсутствует, однако

это не всегда так. Расстояние между

шаблоном и пластиной редко бывает

менее длины волны излучения (последнее

условие

соответствует нахождению пластины в

области геометрической

тени).

Кроме

того, кремниевые пластины могут иметь

волнистую поверхность; во избежание

дифракционной картины

при экспонировании используются

проекционные системы

с автоматическим фокусированием при

отображении каждого кристалла.

Рис. 11.4.8. Возникновение стоячей волны в пленке резиста при отражении от подложки

Локальные изменения интенсивности облучения возникают также при интерференции света из-за неравенства показателей преломления фоторезистивного материала и кремниевой пластины. Во время экспонирования на плоскопараллельную однородную, изотропную и прозрачную для света пленку фоторезиста (рис. 11.4.8) падает плоская монохроматическая световая волна (луч 1). Луч 2 проходит через фоторезист и лежащую Под ним пленку окиси кремния SiO2 и отражается от поверхности кремниевой пластины (луч 3). За счет отражения света от поверхности кремниевой пластины и границы раздела фоторезист — пленка окиси кремния SiO2 распространяются две плоские волны. Суммирование падающей и отраженной световых волн в пленке фоторезиста приводит к образованию стоячей волны, причем огибающая функция ее интенсивности пропорциональна sin2 (d*z/), где d — толщина пленки фоторезиста; — длина волны падающего света; z— текущая координата, отсчитываемая от поверхности резиста вглубь материала. Проявление позитивного резиста ускоряется или замедляется в зависимости от достижения максимума или минимума интенсивности в пленке резиста (рис. 11.4.8, в). Абсолютная величина интенсивности излучения в материале резиста также зависит и от тела свечения источника света, а также от отражательных характеристик оптической системы.