- •Вопросы по курсу "Электрические сети и системы"

- •Ответы на вопросы государственного экзамена по курсу «Электрические системы и сети»

- •1. Преимущества объединения электроэнергетических систем.

- •3. Классификация электрических сетей по номинальному напряжению.

- •5. Основные виды схем замещения линий электропередачи.

- •6. Расчет параметров схем замещения линий с нерасщепленными проводами фаз.

- •7. Влияние расщепления проводов воздушных линий на параметры схем замещения.

- •8. С какой целью выполняется расщепление проводов воздушных линий напряжением 330 кВ и выше?

- •9. Почему емкостная проводимость кабельной линии больше, чем у воздушной линии того же напряжения и сечения?

- •10. Перечислить основные конструктивные элементы воздушных линий.

- •11. Классификация проводов воздушных линий.

- •12. Маркировка проводов воздушных линий.

- •13. Конструкция силового кабеля.

- •14. Схема замещения двухобмоточного трансформатора для расчета режима электрической сети.

- •15. Схема замещения трехобмоточного трансформатора для расчета режима электрической сети.

- •16. Схема замещения автотрансформатора для расчета режима электрической сети.

- •17. Понятие падения и потери напряжения в элементе электрической сети.

- •18. Классификация потерь мощности в электрических сетях.

- •19. Потери мощности в линиях электропередачи.

- •20. Потери мощности в трансформаторах.

- •21. Взаимосвязь потерь мощности и энергии.

- •22. Порядок расчета потерь энергии по методу времени максимальных потерь.

- •23. Дать определение времени использования максимума нагрузки Tmax.

- •24. Расчет режима разомкнутой питающей сети по данным начала.

- •25. Порядок расчета режима кольцевой питающей сети.

- •26. Перечислить источники реактивной мощности в электрических системах.

- •27. Батареи статических конденсаторов.

- •28. Способы регулирования напряжения в электрических системах.

- •29. Принципиальная схема рпн.

- •30. Этапы проектирования электрических сетей.

- •31. Выбор номинального напряжения сети.

- •32. Условия выбора и проверки воздушных линий.

- •33. Перечислить организационные мероприятия по снижению потерь энергии.

- •34. Перечислить технические мероприятия по снижению потерь энергии.

- •35. Влияние поперечной компенсации реактивной мощности на потери энергии.

23. Дать определение времени использования максимума нагрузки Tmax.

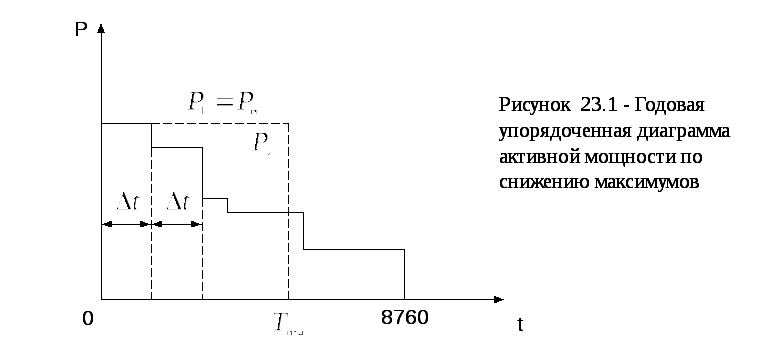

Изменения нагрузок во времени в течение года обычно представляют в виде упорядоченной диаграммы по снижению максимумов (рисунок 23.1).

Одной из характеристик годового графика (упорядоченной диаграммы по снижению максимумов) активной мощности является время использования максимума нагрузки Тmax – это время, в течение которого потребитель или элемент сети, работающий с максимальной нагрузкой, израсходует или передаст столько же энергии, сколько он расходует или передает при реальной работе за год.

В соответствии с этим определением, величину Тmax можно вычислить следующим образом:

![]() , (23.1)

, (23.1)

где W – энергия, передаваемая за год через данный элемент сети и равная площади под годовым графиком активной мощности.

Из данной формулы следует, что эта площадь должна быть равна площади прямоугольника, ограниченного прямыми Р = Рmax и t = Тmax, а также осями координат (рисунок 23.1).

24. Расчет режима разомкнутой питающей сети по данным начала.

Расчетом режима электрической сети называется вычисление токов или мощностей в ветвях сети (расчет потокораспределения), а также напряжений в узлах. Расчеты режимов электрических сетей производятся обычно не в токах, а в мощностях. Для мощностей, как и для токов, выполняется первый закон Кирхгофа. Однако если ток на всех участках одной ветви одинаков, то мощность при переходе через сопротивление меняется на величину потерь мощности в этом сопротивлении.

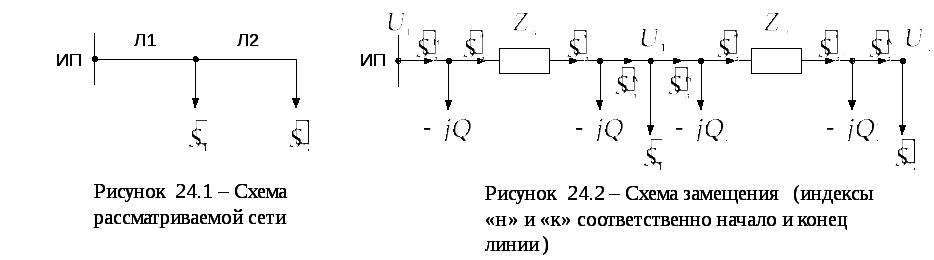

Рассмотрим электрическую сеть (рисунок 24.1, 24.2). Будем считать известным напряжение источника питания U0. В этом случае расчет называется расчетом по данным начала.

Расчет по данным начала является приближенным и производится в два этапа. I этап – рассчитывается потокораспределение в направлении от наиболее удаленных потребителей к источнику питания при допущении, что напряжения во всех узлах сети одинаковы и равны номинальному. II этап – рассчитываются напряжения по определенным ранее мощностям в направлении от источника питания к потребителям.

Порядок расчета (для схемы на рисунке 24.2).

I этап:

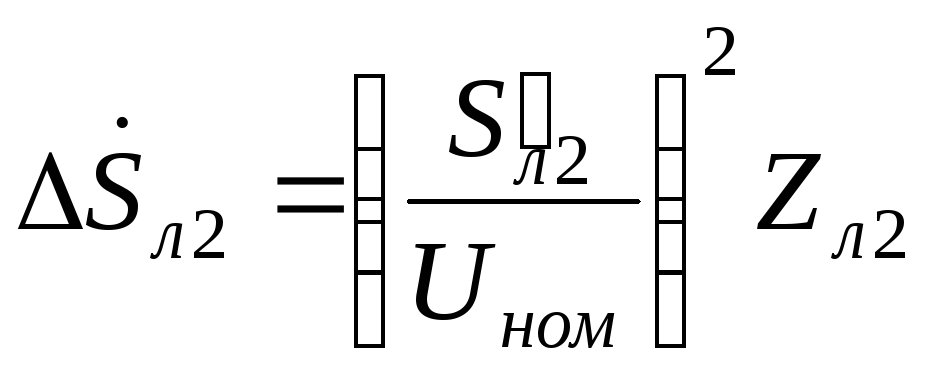

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

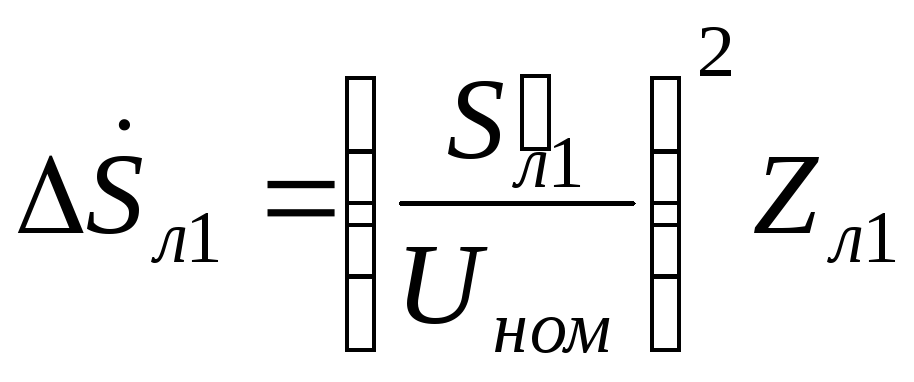

,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

,

,![]() ,

,

![]() .

.

II этап:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

.

Перед продольной составляющей падения напряжения стоит знак «минус», так как мощность направлена от известного напряжения к искомому.

Сделанное на первом этапе допущение о равенстве всех напряжений в узлах номинальному приводит к определенной погрешности расчета мощностей, и, как следствие, к погрешности расчета напряжений на втором этапе. Для повышения точности можно сделать второе приближение, то есть повторить весь расчет, использовав на первом этапе уже не номинальные напряжения, а напряжения, рассчитанные на втором этапе первого приближения. Однако на практике обычно бывает достаточно одного приближения.

Метод расчета режима по данным начала может быть применен для разомкнутых сетей любой конфигурации.

25. Порядок расчета режима кольцевой питающей сети.

Кольцевые питающие сети рассчитываются в два этапа: I – расчет потокораспределения при допущении, что напряжения в узлах сети одинаковы; II – расчет напряжений. Перед началом первого этапа целесообразно определить расчетные нагрузки подстанций.

Порядок расчета

I этап:

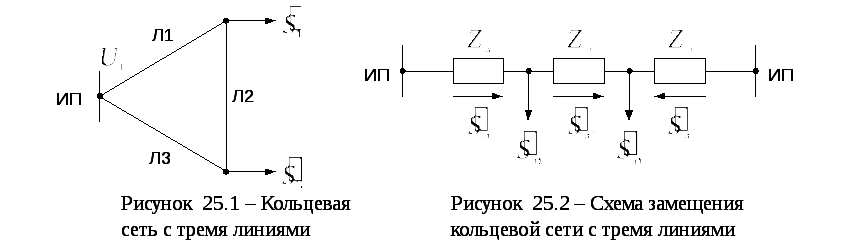

1. Производится предварительный расчет потокораспределения без учета потерь мощности. Мощности на головных участках определяются по правилу моментов, на остальных участках – по первому закону Кирхгофа. Так, для кольцевой сети с тремя линиями (рисунок 25.1, 25.2) расчетные выражения примут вид

![]() ,

,

![]() ,

,![]() ,

,

где

![]() ,

,![]() – расчетные нагрузки подстанций;

– расчетные нагрузки подстанций;

![]() сопряженные

комплексы сопротивлений линии.

сопряженные

комплексы сопротивлений линии.

Н

ИП

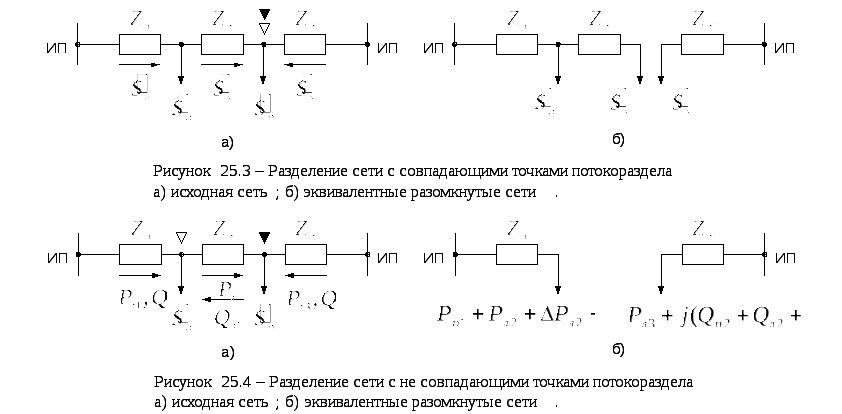

2. Определяются точки потокораздела по активной и реактивной мощности. Точкой потокораздела называется узел сети, при переходе через который соответствующая мощность меняет свое направление. Точка потокораздела по активной мощности обозначается ▼, а по реактивной мощности – ; они могут как совпадать (рисунок 25.3 а), так и находиться в разных узлах (рисунок 25.4 а);

3. Производится разделение контура на две эквивалентных разомкнутых сети. Если точки потокораздела по активной и реактивной мощности совпадают, то сеть «разрезается» в этой точке так, чтобы потокораспределение в исходном контуре и в полученных эквивалентных сетях было одинаковым (рисунок 25.3).

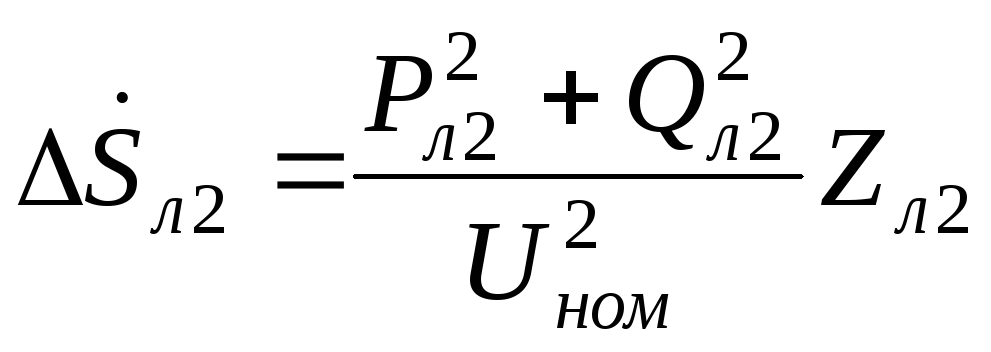

В случае несовпадения точек потокораздела определяются потери мощности на участке между этими точками. Для случая, иллюстрированного рисунок 25.4, эти потери будут равны

.

.

После этого участок

между точками потокораздела «вырезается»

таким образом, чтобы потокораспределение

в целом осталось неизменным, но были бы

учтены потери мощности между точками

потокораздела (рисунок 25.4);

Zл1

Zл2

Pл2

4. Рассчитывается потокораспределение в полученных разомкнутых сетях в обычном порядке (по данным начала).

II этап: Производится расчет напряжений по определенным ранее мощностям таким же образом, как в разомкнутых сетях по данным начала (см. вопрос 24).