Тестелец, Введение в общий синтаксис

.pdfЧасть 1. Синтаксическое описание

(10)

Неконституирующая часть Конституирующая часть

а.Студентов первого курса включили в ''список;

б. Студентов первого курса * ВКЛЮЧИЛИ в список? (предполагаемые ответы: Да, включили; Нет, не включили)]

в.Студентов первого курса 'включи в список!

Традиционно только (10а) принято делить на тему и рему, однако очевиден параллелизм внутренней структуры всех трех предложений. «Конституирующая» и «неконститу ирующая» части предложения - более общие понятия, чем тема и рема [Янко 1999: 34]. «Элемент Е является темой предложения S, если, используя S, говорящий намеревается увеличить знание адресата о Е, запросить о нем информа цию или каким-то другим образом побудить адресата дейст вовать в отношении Е» [Gundel 1988: 210].

Сходство темы с другими неконституирующими компо нентами подтверждается данными японского языка [Backhouse 1993: 132], где показатель темы ва присоединяется не только к теме повествовательного предложения (11а), но и к неконституирующим составляющим вопросительных и им перативных предложений — он выделяет не-вопросительную (116) и не-императивную (Ив) составляющие: (11) а. Коно хи- то-ва каэтта 'Этот человек(-ТЕМА) вернулся'; б. Коно хито- ва. дарэ? 'Этот человек(-ТЕМА) кто?'; в. Асагохан-ва ку.ракара тоттэкурэ! 'Завтрак(-ТЕМА) из.холодильника возьми!'.

Изучение коммуникативных категорий началось в лингвистике приблизительно со второй половины XIX в. Идея о том, что в предложе нии «поверх» грамматической структуры наблюдается также членение на психологические единицы, например, на «психологическое подлежащее»

и«психологическое сказуемое», встречалась уже у младограмматиков [Па уль 1960: 339] и представителей русской формальной школы (Ф.Ф. Фор тунатова и А.М. Пешковского). Они полагали, что «психологическое чле нение» относится не к предложению, а к «психологическому суждению»

ипоэтому не является грамматическим. То, что актуальное членение предложения представляет собой лингвистический факт, было выяснено в XX в. Лидер пражского лингвистического кружка, чешский лингвист

В.Матезиус, развивая некоторые идеи А. Вейля [Weil 1844], показал, что

правила порядка слов в славянских языках невозможно сформулировать, не обращаясь к категориям актуального членения3.

В.Матезиус называл их «основа» (= «исходный пункт») и «ядро», однако впоследствии утвердились термины «тема» и «рема».

444

Глава IX. Коммуникативные категории

Точно так же, как нельзя считать, что вне грамматики находятся факторы порядка слов в германских и романских языках, нельзя считать, что эти факторы в славянских языках не относятся к грамматике и отра жают структуру «психологического суждения». Как писал Матезиус, «от ношение между актуальным и формальным членением предложения - од но из самых характернейших явлений в каждом языке» [19676 (1947): 240]. Пражские лингвисты убедились в иллюзорности «свободного порядка слов», например в латыни или в славянских языках. Этот принципиаль ный вывод сохраняет свое значение до сих пор, хотя сейчас мы знаем, что порядок слов в русском языке определяется не темой и ремой, а скорее типом текста (например, диалогическим или повествовательным) и други ми коммуникативными категориями, о которых см. ниже.

Много позже Д. Пейн, один из авторитетных современных функ ционалистов и автор исследования о порядке слов в языке папаго, или о'одхам (юто-ацтекская семья, Сев. Америка), в котором наблюдается схе ма «неопределенное — глагол — определенное», остроумно заметила, что «если бы первыми лингвистами были носители о'одхам и если бы они бы ли склонны считать, что все возможные языки действуют на основе тех же соответствий между функциями и структурами, что и их родной язык, то английский рассматривался бы как язык со "свободным" порядком слов» [Payne 1992: 162; цит. по Кибрик А. А., Плунгян 1997: 329].

Значительный вклад в изучение актуального членения внесли чеш ские лингвисты Ф. Данеш [Danes 1959; 1970; 1974; 1986], Я. Фирбас [Firbas 1964; 1974; 1992], П. Адамец [1966], П. Сгалл и Е. Хаичова [1980; Hajicova, Sgall 1987; Hajicova 1994]; см. также [Vachek (ed.) 1983; Sgall et al. 1986; Luelsdorff (ed.) 1994].

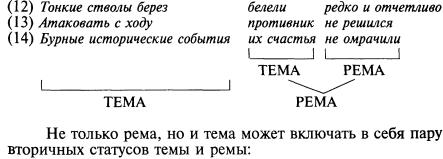

Деление на тему и рему может включать несколько ие рархических уровней. Как отметила В.А. Белошапкова, в предложении (12) Тонкие стволы берез белели редко и отчет ливо выделяется первая рема белели редко и отчетливо, но и сама она делится на две коммуникативно контрастирующие части: белели — вторичная тема и редко и отчетливо — вто ричная рема [Белошапкова 1977: 147; Ковтунова 1976: 531:

445

Часть 1. Синтаксическое описание

ТЕМА РЕМА

Другой случай, когда бинарное деление на тему и рему оказывается недостаточным, представляет суперпозиция ремы [Янко 1999: 48] — особая коммуникативная стратегия, при которой в предложении оказывается две ремы и соответст венно два сообщения. «При такой изысканной стратегии до стигается особая коммуникативная напряженность... Это су губо литературная стратегия письменного текста, специаль но предназначенного для чтения вслух» [там же], например, в телевизионных новостях: Новые волнения \ вспыхнули вчера на улицах филиппинской столицы \ ; Новые данные о раскры

тых и предотвращенных преступлениях \ представил сегодня на пресс-конференции представитель областного управления МВД \ (знаком \ отмечается понижающаяся интонация - ос новной маркер ремы в русском языке (ИК-1, т. е. «1-ая ин

тонационная |

конструкция» |

по |

классификации |

Е. А. Брызгуновой [1980]). |

|

|

|

Особым способом выражения темы и ремы является

расщепление предложения, или клефт (англ. cleft(iiig)). Клефт - специфическая разновидность сложноподчиненных предложений, в которых собственно главная часть целиком относится к реме, а зависимая клауза - к теме. При этом в клефте зависимая клауза может располагаться в конце (16), или наоборот, в начале (17); иногда эти случаи терминологи чески разграничивают и клефтом называют только первый случай, а второй случай - псевдоклефтом (англ. pseudocleft). В английском языке расщепленной конструкцией является, на пример, (16) It is John who speaks (клефт) 'Это Джон говорит', букв, «...который говорит» и (17) The one who speaks is John (псевдоклефт) Тот, кто говорит, - Джон'. В русском языке клефт применяется реже: Что касается меня, то я ухожу.

Некоторые лексемы ввиду своей семантики определен но тяготеют к теме или к реме: например, слово редко пра ктически всегда входит в рему, а слово теперь — в тему [Па влова 1987; Янко 2001].

В английской грамматической терминологии русским терминам «тема» и «рема» соответствуют точные этимологические эквиваленты

446

Глава IX. Коммуникативные категории

theme и rheme, которые, однако, употребляются редко. Большинство ав торов употребляют термины topic для темы и comment или focus для ре мы. При этом слово comment более или менее точно соответствует нашей «реме», но употребляется реже, чем focus, у которого есть, к сожалению, еще множество других значений: 1) сфера действия некоторого дискур сивного или логического оператора, такого, например, как вопрос или от рицание; в этом значении по-русски также нередко употребляют термин «фокус»; 2) грамматикализованная рема, т. е. такая, которую выражает конструкция особой синтаксической структуры (например, клефт), спе циальный грамматический аффикс или специальная клитика [Казенин 1997]; 3) «новое» [Selkirk 1984], см. п. 4; 4) информативный центр сооб щения [Bolinger 1985]; 5) информация, представляемая говорящим как но вая и невыводимая из контекста, хотя фактически она может быть и не новой [Halliday 1967: 204-205]; 6) выбор из множества вариантов [Jacobs 1983; 1988].

2.Тетические предложения

иэкспансия ремы

До сих пор речь шла только о таких предложениях, в которых выделяются и тема, и рема. В российской лингвис тической традиции такие предложения называются коммуни кативно расчлененными, в западноевропейской традиции — категорическими (англ. categorical, нем. kategorisch). Однако существуют предложения которые целиком состоят из одной ремы; в них нет никакого «исходного пункта» сообщения, например: (18) Послышались шаги и веселый говор; (19) Нас тупил холодный осенний вечер; (20) Случилась большая непри ятность; (21) Врача надо вызвать; (22) (Тише!) Дети спят;

(23) Денег нет - здесь ситуация излагается без какого-либо определенного исходного пункта. В отечественной традиции такие предложения называются коммуникативно нерасчлененными, в западной - тетическими (англ. thetic, нем. thetisch). Нерасчлененные предложения отвечают на полный диктальный вопрос (см. главу IV п.З): Что происходит?; Что случилось?; В чем дело? и т. п.

Тетические предложения часто характеризуют как «предложения с нулевой темой»; «сообщения о наличии, бы тии, существовании целостного факта, события как призна ка действительности без вычленения каких-либо ее сторон в качестве исходного пункта» [Крылова и др. 1997: 72]. Одна ко полное отсутствие какой-либо темы (или «нулевая тема»)

15 — 4755 |

447 |

Часть 1. Синтаксическое описание

наблюдается скорее в предложениях типа (18-20), чем (2123). В (21-23) некая «тема» все-таки есть, но она не является частью предложения, а находится либо в предтексте, ли бо ясна из ситуации речи: предложение (21) уместно как ре акция на признаки серьезной болезни, (22) — как реакция на чей-то шум, (23) — на предложение приобрести что-то такое, что говорящий не может себе позволить. А.Н. Баранов и И.М. Кобозева [1983] назвали случаи типа (21-23) предложе ниями с неингерентной (т. е. не входящей в состав самого предложения) темой; впоследствии Т.Е. Янко [1991; 2001] продемонстрировала ценность этого понятия для анализа тетических предложений.

В тетических предложениях «нормой стилистически нейтральной речи является препозиция глагольного сказуемого по отношению к под лежащему» [Ковтунова 1976: 48]. Как показано в работах [Sasse 1987; Maslova 1995], тетические предложения могут употребляться в тех же си туациях, в которых возможна стратегия с выдвижением темы, т. е. с пре вращением некоторого фрагмента предложения, максимально склонного к «тематичности», в тему. На материале одного класса русских тетических предложений — газетных заголовков — Е.С. Маслова показала, что таким тематизуемым фрагментом обязательно выступает ИГ в роли агенса (2425; примеры наши) или факультативно — неагентивная ИГ, связанная с известными предшествующими событиями (26—27): (24) а. Гринпис проте

стует; б. Протестует Гринпис; (25) а. Жириновский разбушевался; б. Раз бушевался Жириновский; в. Разбушевался вулкан; (26) а. Журналист уволен б. Уволен журналист; (27) а. В горах гибнут беженцы; б. Беженцы гибнут горах. Предложения (246-256) не подходят для газетных заголовков, так как в них не произошло тематизации агенса, — в отличие от (24а—25а), где агенс тематизован, и (25в), где агенса нет. Тематизация ИГ журналист с ее выдвижением на первую позицию в (26а) может иметь место, если речь идет об известном журналисте, и автор заголовка предполагает, что чита тель способен вспомнить какие-то прошлые события, которые с этим журналистом связаны. Если же раньше о журналисте в прессе не сообща лось, то выбирается порядок (266) без тематизации. В качестве заголовка безусловно подходит (27а), так как обладает обычным для тетических предложений порядком слов, а (276) пригодно для заголовка только если имеется основание для тематизации, т. е. если речь идет о каких-то из вестных беженцах, о которых сообщалось раньше [Maslova 1995].

Как полагают большинство исследователей, тетические предложения фонетически не отличаются от некоторых ка тегорических. Например, предложение (28) Иванов Петрову 'руку сломал может служить и в качестве ответа на вопрос

Что случилось?, и на вопрос Что сделал Иванов?, и на воп-

448

Глава IX. Коммуникативные категории

рос Что Иванов сделал с Петровым ?, как ответ на первый во прос (28) — тетическое предложение, если же (28) отвечает на второй или третий вопрос, то оно категорическое. Одна ко СВ. Кодзасов [1996: 185] подметил явление «множествен ной», или «скандирующей», акцентуации в тетических пред ложениях: как ответ на вопрос Что случилось ? в предложе нии может наблюдаться два и даже три фразовых акцента: (29) 'Иванов 'Петрову 'руку сломал!; аналогичным образом расставлены акценты некоторых тетических предложений в [Lambrecht 1994: 223-226, см. ниже примеры (43вг)]. Тем не менее можно согласиться с Т.Е. Янко [2001], что однократ ный акцент (28) в тетических предложениях также допустим.

В повествовательном стиле акцентированная составля ющая в тетическом предложении ведет себя так же, как и в категорическом, а именно занимает конечную позицию. Ин версия, т. е. сдвиг акцентированной составляющей влево, имеет те же стилистические функции, что и в категориче ских предложениях, ср. выше (8—9): выражает сильную эмо цию говорящего (30) Варя. 'Душечка моя приехала/ 'Краса вица приехала! (Чехов, «Вишневый сад»), либо создает стили зацию разговорной речи (31) Вот, товарищ Кузенков, собра лись о твоем Островке покалякать, сказал один из «портре тов»... Сколько уж годков 'занозой /он у нас/ в 'глазу торчит.

'Письма приходят в Центральный комитет от рабочего 'клас са, не 'пора ли, /дескать/, 'решать вопрос (В. Аксенов, «Ост ров Крым»), причем в (31) определенно «слышится» подме ченный СВ. Кодзасовым эффект «множественной акценту ации»; пример (31) не состоит целиком из ремы, и неболь шие тематические фрагменты взяты здесь в косые скобки.

Разграничение тетических и категорических предложений восходит к логику А. Марти [Marty 1918], который предложил разграничивать «дву членные» и «одночленные» суждения. Первые он назвал «категорически ми», или «собственно предицирующими», а вторые - «тетическими», или «устанавливающими». Марти писал, что язык создает иллюзию двучлен ное™ тетических предложений: синтаксическая членимость противоречит их логической монолитности. В лингвистике это противопоставление ста ло широко известным после статьи С. Курода [Kuroda 1973], который подметил, что японские конструкции с показателем им. п. -га могут отве чать на вопрос «Что происходит?», а конструкции с показателем темы -ва отвечают на вопросы типа «Что делает X?» Распространению понятий «тетического» и «категорического» способствовали также авторитетные рабо ты [Ulrich 1985; Sasse 1987].

15* |

449 |

|

Часть 1. Синтаксическое описание

ЗАДАЧА IX-2. Рассмотрим предложения, которые могут использо ваться в русском языке в качестве ответов на вопросы Что случилось?, В чем дело? или Что за шум? В таких предложениях одно слово обычно не сет более сильное ударение, чем другие слова, например:

(1)- Что за шум?

-Лена ВАЗУ разбила.

(2)— Что случилось? Почему ты не на уроке?

-УЧИТЕЛЬНИЦА заболела.

Обратите внимание на то, что в (1) было бы неправильно поставить более сильное ударение на слове Лена (ЛЕНА вазу разбила) или на слово разбила (Лена вазу РАЗБИЛА), а в примере (2) было бы так же неправиль но выделить слово заболела (Учительница ЗАБОЛЕЛА). Предложения с такими неуместными ударениями мы будем отмечать знаком #, например:

(2') - Что случилось? Почему ты не на уроке? - #Учительница ЗАБОЛЕЛА.

Рассмотрим следующие группы предложений, из которых одни мо гут, а другие не могут выступать в качестве ответов на вопросы Что слу чилось?, В чем дело? или Что за шум?.

(3)а. У СОСЕДЕЙ скандалят,

б.#У соседей СКАНДАЛЯТ.

(4)а. С полки упал ЧАЙНИК.

б.#С ПОЛКИ упал чайник.

в. #С полки УПАЛ чайник. |

|

(5) а. ШКАФ переставляем. |

* |

б.#Шкаф ПЕРЕСТАВЛЯЕМ.

(6)а. Приехал ВОЛОДЯ, б.ПРИЕХАЛ Володя.

(7)а. Немного ПОРУГАЛИСЬ,

б.#НЕМНОГО поругались.

(8)а. Из баллона ГАЗ вытек.

б.#Из БАЛЛОНА газ вытек. в. #Из баллона газ ВЫТЕК.

(9)а. С КРЫШИ потекло.

б.#С крыши ПОТЕКЛО.

(10)а. Привезли ПИСЬМА,

б.ПРИВЕЗЛИ письма.

(11)а. ПРИЗЕМЛИЛИЛСЯ неаккуратно,

б.#Приземлился НЕАККУРАТНО.

(12)а. Сильно под РЕБРОМ ноет.

б.#СИЛЬНО под ребром ноет.

в. #Сильно под ребром НОЕТ.

Объясните, по какому правилу выбирается ударное слово в таких предложениях.

450

Глава IX. Коммуникативные категории

Определите, какие слова будут (и какие не будут) ударными в сле дующих предложениях, если они отвечают на вопросы Что случилось?, В чем дело? или Что за шум? и объясните, почему:

(i)Коты по чердаку бегают.

(п)По чердаку бегают.

(Ш)Ты в торт рукавом попал.

(iv)В торт попал.

(v)Это о голову соседа супруга тарелки бьет.

(vi)Немного по случаю Нового года шампанского выпили.

(vii)Немного выпили.

(viii)Наши на последней минуте гол забили.

Рассмотрим предложение (32) Сегодня Саша получил 'письмо. С выделенной ИГ 'письмо предложение (32) может отвечать на несколько вопросов: (33) а. Что случилось?',

б. Что сегодня случилось? ъ. Что сегодня случилось с Сашей?',

г. Что сегодня получил Саша? При вопросе (ЗЗг) сфера фра зового акцента в (32) полностью совпадает с ремой; рассмо трев все примеры в обратном порядке, мы увидим, что рема как бы распространяется с акцентированной составляющей шаг за шагом на все предложение, пока, наконец, в (33а) оно не становится тетическим, т. е. полностью относящим ся к реме, так что в нем не остается ни одного тематическо го фрагмента. Обозначим границы ремы (R) с помощью квадратных скобок:

(32') a. [R Сегодня Саша получил 'письмо]. б. Сегодня [R Саша получил 'письмо]. в. Сегодня Саша [R получил 'письмо]. г. Сегодня Саша получил \к 'письмо].

Способность фразового акцента обозначать не только то, что маркированная им составляющая X является ремой, но также и тот факт, что более крупная составляющая Y, до минирующая над X, является ремой, будем называть экспан сией ремы; Y при этом называют «областью, ассоциирован ной с ядерным ударением» [Vallduvi, Villoma 1998: 81]. Как видно на примере (32), экспансия ремы способна дойти до своего логического конца, т. е. тетического предложения (З2'а), когда фразовый акцент на одной из составляющих со общает, что рема совпадает со всем предложением.

«Экспансия ремы» — удобная модель для понимания (интерпретации) предложения. Если рассматривать то же яв ление с точки зрения порождения (синтеза) предложения, то рема, наоборот, «идет вниз» с верхнего уровня к своему ак-

451

Часть 1. Синтаксическое описание

центоносителю, а не «поднимается» от него на более высо кий уровень, причем действует общий принцип: «правила приписывания акцента применяются от объемлющих соста вляющих к объемлемым» [Кодзасов 1996: 183]: если предло жение в целом (З2'а) или какой-то его фрагмент (32'бвг) яв ляются ремой, то акцент, приписанный всей группе, «спус кается» до уровня отдельного слова — его фонетического но сителя.

Экспансия ремы может происходить не от всякой со ставляющей [Selkirk 1984; Drubig 1992]. Например, если в (32) акцентированной ремой является подлежащее (33) а.

Сегодня письмо получил 'Саша или обстоятельство б. Саша получил письмо 'сегодня, то (33а) может отвечать лишь на воп рос Кто сегодня получил письмо!, а (336) — на вопрос Когда Саша получил письмо! Сравните то же различие в английском языке:

(34) В каком состоянии трубы?

The pipes are [R 'rusty]

Трубы 'ржавые.

(35) Что с трубами?

The pipes [R are 'rusty]

Трубы 'ржавые.

(36)У меня есть средство от ржавчины. Есть что-ни будь ржавое, что надо почистить?

[R The 'pipes] are rusty] 'Трубы ржавые.

(37)Почему из крана идет вода коричневого цвета? [R The 'pipes are rusty]

'Трубы ржавые.

Экспансия ремы может происходить от именной части сказуемого (34) на все сказуемое, включая связку (35), но не на все предложение, а от подлежащего непереходного глаго ла (36) рема может распространяться до конца, в результате чего возникает тетическое предложение (37).

Как определить, какая из составляющих тетического предложения дает «старт» экспансии ремы и соответственно оказывается носителем акцента? Носитель акцента в тетическом предложении выбирается в соответствии с иерархией, которая была первоначально установлена на материале чеш ского языка («шкала коммуникативного динамизма») и пол ностью приводится в [Sgall et al. 1986: 198-199]. Мы воспро-

452

Глава IX. Коммуникативные категории

изведем более краткий вариант [Янко 1999: 41], слегка видо изменив его для целей нашего изложения:

(38)обстоятельство образа действия < сказуемое < сир констант < подлежащее < дополнение.

В(38) утверждается, что, независимо от порядка слов, носителем акцента в тетическом предложении является до полнение, если оно есть в предложении (39); если его нет, то подлежащее (40); если нет и подлежащего, то сирконстант

(41)и т. д.:

(39)Что случилось? — Иванов 'руку сломал.

(40)Почему ты говоришь шепотом? — 'Бабушка спит.

(41)Почему ты мокрый? — Под 'дождь попал.

Вместо двойного деления на тетические и категориче ские предложения К. Ламбрехт [Lambrecht 1994: 223-226] разграничивает три случая, показывая на материале разных языков, что они требуют разных конструкций: «предикатив ную рему (predicate focus)» (42), «рему на предложении (sen tence focus)» (43) и «узкую рему (narrow focus)» (44). Под по следней имеются в виду случаи типа (З2'г) или (36), когда рема совпадает с составляющей — носителем фразового ак цента:4

По СВ. Кодзасову [1996: 186] при «узкой реме» ослабляется неакцентированная составляющая, чего не наблюдается при «предикативной реме»:

(i) Чем он занимается! - Преподает 'английский; (ii) Он учитель. Преподает 'английский. В (i) преподает входит в рему, а в (ii) — не входит, поэтому ак центируется слабее.

453