Раздел 7. Квазиэлектронные системы коммутации

Тема 18. Классификация, структура систем, функции узлов. Принципы построения коммутационных полей.

Основными особенностями квазиэлектронных АТС является использование для построения коммутационных полей быстродействующих электромеханических приборов: герконовых реле, ферридов, гезаконов, реле типа ESK, мини-МКС, а для построения управляющих устройств – электронных приборов.

Классификация АТСКЭ может быть произведена по большому числу признаков, основными из которых являются способы построения коммутационного поля и управляющих устройств. На рис. 18.1 приведена классификация АТСКЭ по указанным признакам.

Рис. 18.1. Классификация АТСКЭ

Основной характеристикой коммутационного поля является тип коммутационного прибора, используемого для его построения. Коммутационные приборы, используемые в КП, могут иметь электрическое, магнитное, механическое удержание их в рабочем состоянии. Для построения управляющих устройств АТС существенным является способ записи (запоминания) информации о состоянии отдельных объектов КП (входов, выходов, промежуточных линий между различными звеньями соединения, точек коммутации и т. д.). Одним из наиболее распространенных способов записи состояния отдельных объектов КП является использование служебных проводов и контактов КП. Под служебными проводами понимают коммутируемые провода, по которым осуществляется передача сигналов, необходимых только в процессе установления и разъединения соединений. Другим способом записи состояния объектов КП является использование оперативных запоминающих устройств (ОЗУ),

устанавливаемых в УУ. В этом случае проводность коммутационной системы определяется проводностью только разговорного тракта (двухили четырехпроводное КП).

Квазиэлектронные АТС различаются между собой по способу построения управляющих устройств. Управляющие устройства могут быть выполнены с непосредственными (иногда говорят «жесткими») связями между функциональными блоками ФБ или программными. Под программными УУ будем понимать такие устройства, в которых непосредственные связи между ФБ отсутствуют, а взаимодействие между ними осуществляется через специальный блок, называемый программным устройством ПУ.

Структура УУ с непосредственными функциональными связями определяется алгоритмом функционирования УУ в процессе установления соединений и реализуется в виде автоматического устройства, логика работы которого определяется его схемой. Очередность работы ФБ в УУ определяется постоянными («жесткими») связями между ними (блоками) и закладывается при монтаже УУ. Подобную структуру УУ имеют электромеханические системы АТС, поэтому последние являются аналогами АТСКЭ с непосредственными связями между ФБ. Основным недостатком УУ с непосредственными связями между ФБ является необходимость перемонтажа схем управляющих устройств в случае изменения алгоритма функционирования АТС.

Программные АТСКЭ имеют управляющие устройства, алгоритм функционирования которых определяется специальным программным устройством, в котором заложена программа работы по установлению соединения. Если программа работы обеспечивается за счет определенных (монтажных) соединений между функциональными блоками самого программного устройства, то такие АТСКЭ называются АТС с замонтированной программой. Для изменения программы требуется изменение (перемонтаж) соединений внутри программного устройства: если программа работы записывается в специальное запоминающее устройство, то в этом случае УУ, по существу, представляет собой специализированную электронную управляющую машину (ЭУМ), которая может строиться с использованием элементной базы и методов синтеза электронных вычислительных машин ЭВМ. Такие АТС называют АТСКЭ с записанной программой.

Использование программного управления в АТСКЭ обеспечивает выполнение всех требований, которые предъявляются к современной технике автоматической коммутации и, в частности, к автоматической телефонной связи.

Квазиэлектронные АТС по сравнению с электромеханическими обеспечивают большие возможности при построении телефонных сетей, так как являются более гибкими системами. Кроме того, АТСКЭ имеют меньшие габариты, поэтому требуют меньших площадей и объема зданий, меньших затрат па электроэнергию и эксплуатационное обслуживание.

Для внедрения на ГТС и междугородных сетях была разработана АТСКЭ типа «Кварц», для сетей учрежденческой телефонной связи АТСКЭ типа «Квант», для сельских телефонных сетей АТСКЭ типа «Исток».

Оборудование АТСКЭ состоит из следующих основных частей (рис. 18.2): коммутационного поля КП, линейных и служебных комплектов и управляющего устройства УУ.

Рис. 18.2. Функциональная схема АТСКЭ

Коммутационное поле предназначено для установления соединения линиями, включенными во входы и выходы КП. Комплекты, включенные в КП, предназначены для передачи и приема управляющих и линейных сигналов. Комплекты подразделяются на абонентские комплекты АК; шнуровые комплекты ШК; служебные комплекты СК разного назначения; регистры Рег; комплекты входящих ВКСЛ и исходящих ИКСЛ соединительных линий. Управляющее устройство АТСКЭ состоит из центрального управляющего устройства ЦУУ и периферийных управляющих устройств ПУУ. Последние представляют собой промежуточное оборудование, обеспечивающее взаимную работу приборов КП с включенными в него комплектами и ЦУУ, и предназначены для согласования временных и электрических параметров сигналов, которыми обмениваются между собой КП, комплекты и ЦУУ.

Центральное управляющее устройство представляет собой комплекс оборудования, в который входит программное устройство. Этот комплекс обеспечивает вместе с ПУУ управление установлением соединения на АТС в соответствии с заданной программой.

Коммутационное поле АТСКЭ строится по звеньевому принципу с использованием многократных соединителей того или иного типа: МГС, МФС или МИС. На основе соединителей создаются более крупные коммутационные блоки с требуемыми структурными параметрами для построения коммутационного поля АТС или отдельных ступеней искания.

Параметры соединителей в различных звеньях КП могут быть неодинаковыми. Наиболее распространенными являются соединители емкостью 2х2, 2х4, 4х4, 4х8, 8х8, несколько реже используются соединители

8х16 и 16Х16.

На структуру коммутационного поля АТСКЭ оказывают существенное влияние следующие факторы: емкость и назначение АТС, тип используемого соединителя, пропускаемая нагрузка, допустимые потери сообщения, способ построения электронных управляющих устройств, алгоритм установления соединения.

Рис. 18.3. Коммутационные блоки:

а) смешивания 64х64х64; б) концентрации 64х32х16; в) блок 16х8 с D=4

Для построения КП в АТСКЭ находят применение две разновидности коммутационных блоков: блоки смешивания и блоки концентрации. Блок смешивания имеет одинаковое число входов и выходов и предназначен для смешивания нагрузки. На рис. 18.З,а приведена одна из возможных схем двухзвенного блока смешивания, построенного на соединителях емкостью 8х8. Блок смешивания имеет следующие параметры: общее число входов N=64, число промежуточных линий V=64, общее число выходов М=64, коэффициент связности между коммутаторами звеньев А и В fAB=1 и коэффициент концентрации δ=1. Число входов в каждый коммутатор звена А nA=8, число выходов из каждого коммутатора звена А mA=8, число коммутаторов в звене А kA,=8. Число входов в коммутаторы звена В nB=8, число выходов mB=8, число коммутаторов kB=8.

На рис. 18.3,б представлена схема двухзвенного блока концентрации, предназначенного для перехода от 64 входов к 16 выходам, что обеспечивает концентрацию нагрузки на выходах блока (4:1). В этой схеме в звене А используются четыре однозвенных неполнодоступных блока 16х8 с доступностью D=4 (рис 18.3,в). В звене В имеется четыре блока емкостью 8х4. Параметры блока концентрации:

N=64; V=32; M=16; fAB=2; δ=0,25.

Приведенный блок концентрации рассчитан на удельную нагрузку у=0.1 Эрл. Для большей удельной нагрузки используют двухзвенные блоки с меньшей концентрацией (N=32, V=16, М=16, δ=0.5).

Блоки смешивания и концентрации могут иметь и другие структурные параметры и быть построены с использованием соединителей большей и меньшей емкости. На основе этих блоков могут создаваться более крупные блоки.

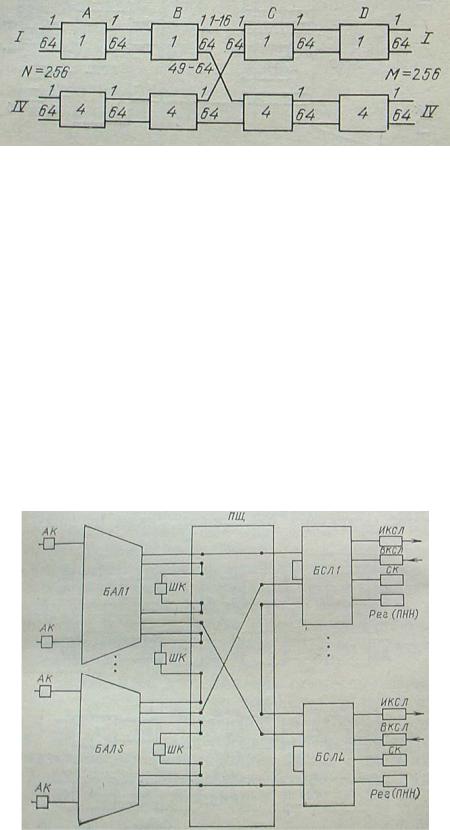

В коммутационных полях АТСКЭ большой емкости городского типа применяются две разновидности коммутационных блоков, построенные из блоков концентрации и смешивания: блок абонентских линии БАЛ и блок соединительных линий БСЛ. На рис. 18.4 и рис. 18.5 в качестве примера приведены четырехзвенные блоки БАЛ и БСЛ. Блок абонентских линий следующие структурные параметры: N=1024; VАВ=512; VBC=VCD=256 и М=256, δ=0.25. При этом в звеньях А и В используются 16 блоков концентрации вида, приведенного па рис. 18.3,б, а в звеньях С и D – четыре блока смешивания 64х64х64 (см. рис. 18.3,а).

Блок соединительных линий типа 256х256х256х256х256 построен на основе блоков смешивания 64х64х64 (см. рис. 18.3,а). Число блоков БАЛ и БСЛ зависит от емкости и нагрузки АТС. Блочное построение коммутационного поля позволяет наращивать емкость АТС блоками путем добавления последних по мере развития емкости АТС.

Для учрежденческих и сельских АТС, имеющих, как правило, меньшие емкости, используются двухзвенные блоки БАЛ и БСЛ и другими структурными параметрами.

Таким образом, коммутационное поле АТСКЭ комплектуется из требуемого числа коммутационных блоков БАЛ и БСЛ, которые соединяются между собой через промежуточные щиты ПЩ. Структура коммутационных блоков определяется в зависимости от емкости и назначения АТС, поступающей нагрузки и допустимой нормы потерь. Структура КП зависит также от способа включения шнуровых комплектов и регистров, способа построения управляющих устройств и алгоритма обслуживания соединений.

Рис. 18.4 Блок абонентских линий БАЛ

Рис. 18.5. Блок соединительных линий БСЛ

На рис. 18.6 для примера представлена одна из возможных структурных схем коммутационного поля АТСКЭ. В блоки БАЛ с одной стороны включаются абонентские комплекты АК, а с другой – шнуровые комплекты ШК и межблочные линии к блокам БСЛ. Блок БАЛ обеспечивает концентрацию и смешивание нагрузки, поступающей от абонентов АТС. Шнуровые комплекты включаются на промщите таким образом, что часть ШК обслуживает соединения, устанавливаемые между абонентскими линиями одного и того же блока, а часть ШК обслуживает межблочные соединения. В каждом ШК имеется мост питания микрофонов вызывающего и вызываемого абонентов. В блоки БСЛ включаются линейные комплекты исходящих ИКСЛ и входящих ВКСЛ соединительных линий, а также служебные комплекты СК и регистры Рег (или комплекты приема номера вызываемого абонента ПНН). Блоки БАЛ и БСЛ соединяются между собой на ПЩ таким образом, что каждый блок БАЛ соединяется с каждым блоком БСЛ.

Рис. 18.6. Структура коммутационного поля АТСКЭ

Для осуществления транзитных соединений между блоками БСЛ предусмотрены межблочные линии, с помощью которых устанавливаются соединения между СЛ, включенными в разные блоки БСЛ. Кроме того, предусматриваются пучки внутриблочных линий для транзитных соединений

через один какой-либо блок БСЛ. Для исходящих и входящих соединений в выходы блоков БСЛ включаются комплекты ИКСЛ и ВКСЛ, из которых осуществляется питание микрофонов ТА вызывающего и вызываемого абонентов данной АТС.

В зависимости от вида устанавливаемого соединения, структуры блоков БАЛ и БСЛ и способов включения комплектов соединение через коммутационное поле может устанавливаться через разное число звеньев.

Тема 19. Принципы управления установлением соединения. Особенности программного управления, центральное и периферийное устройства управления.

В квазиэлектронных системах коммутации, как правило, используются централизованные программные управляющие устройства (УУ). УУ строятся с использованием элементной базы и структур отдельных функциональных блоков ЭВМ. Однако полностью использовать универсальные ЭВМ для управления в АТС не удается, т.к. работа ЭУМ, используемых в качестве управляющих устройств станций и узлов автоматической коммутации, имеет ряд особенностей по сравнению с характером работы универсальных ЭВМ.

Наиболее важными из этих особенностей являются:

−работа в реальном масштабе времени;

−большое разнообразие функций, выполняемых ЭУМ при их относительной неизменности в течение всего периода эксплуатации;

−необходимость обмена информацией по установлению соединений с большим числом абонентов и станций;

−случайный характер поступления вызовов и различный вид соединений, требующий различных алгоритмов работы;

−продолжительный срок непрерывной работы, что требует специальных мер, таких как резервирование ЭУМ, параллельная работа отдельных функциональных блоков, реконфигурация структуры управляющего комплекса, функциональный контроль и др.;

−высокие требования по надежности и устойчивости программного обеспечения к возможным сбоям и отказам в аппаратуре.

Вквазиэлектронных АТС УУ состоит из центрального управляющего устройства (ЦУУ) и периферийного управляющего устройства (ПУУ). ЦУУ представляет собой управляющий комплекс УК с ЭУМ дублированными для целей надежности. В АТСКЭ используется два типа оборудования – электронное в ЦУУ и электромеханическое в КП и комплектах, поэтому между ними устанавливается промежуточное оборудование, позволяющее согласовать по быстродействию и энергетическим уровням сигналы, которые передаются между оборудованием различного вида. Это промежуточное оборудование называют периферийным управляющим устройством ПУУ.

Всостав ПУУ входят определители состояний объектов (сканирующие устройства): входов, выходов, промежуточных линий коммутационного поля, комплектов и регистров; блоки включения коммутационных элементов и подключающие устройства.

На станциях и узлах обычно имеется несколько групп ПУУ, каждая из которых обслуживает определенную часть коммутационного оборудования, комплектов и т.п. Структура ПУУ в разных системах АТС зависит от распределения функций между ПУУ и ЦУУ, а также от алгоритма работы УУ. При проектировании ЦУУ и ПУУ и распределении функций между ними

учитываются структура коммутационного поля, принцип работы коммутационных приборов, экономические показатели, технические возможности, конструктивное расположение оборудования. ПУУ можно разделить на активные, выполняющие большую часть своих функций без команд из ЦУУ, и пассивные, действующие только по командам из ЦУУ.

При построении коммутационных узлов с централизованным программным управлением применяются два способа хранения информации о состоянии объектов коммутационного поля: с помощью служебных контактов коммутационного поля и посредством ОЗУ, входящего в состав ЦУУ.

При использовании первого способа свободный соединительный путь выбирают определители промежуточных линий и выходов, которые получают информацию о состоянии объектов через служебные контакты коммутационного поля. В таких системах УУ содержит следующие основные функциональные блоки (рис. 19.1): определитель абонентских линий ОАЛ, работающий при исходящей и входящей связи; определитель промежуточных линий ОПЛ; определитель входящих соединительных линий ОВСЛ; определитель комплектов ОК исходящих соединительных линий, абонентских регистров, шнуровых комплектов, служебных комплектов; блоки включения коммутационных элементов БВКЭ; программное устройство ПУ. Программное устройство представляет собой ЦУУ, а остальные функциональные блоки относятся к ПУУ.

Рис. 19.1. Управляющее устройства для КП со служебными контактами

При использовании второго способа УУ имеет ОЗУ для хранения информации о состоянии объектов КП и комплектов, включенных в него, а также для хранения информации об установленных соединениях. В качестве таких УУ используются электронные управляющие машины ЭУМ. В этом случае в составе ПУУ отсутствуют ОПЛ. Структурная схема коммутационного узла с использованием ЭУМ в качестве центрального управляющего устройства приведена на рис. 19.2. Электронная управляющая машина состоит из следующих блоков: арифметико-логического устройства

АЛУ, программного устройства ПУ, каналов (устройств) ввода-вывода информации КВВ и оперативного запоминающего устройства ОЗУ.

Рис. 19.2. Структурная схема УУ с применением ЭУМ

Особенностью АТС с централизованным программным управлением является возможность упрощения оконечных комплектов за счет передачи части их функций ЦУУ и служебным комплектам СК (комплектам приема импульсов набора номера, комплектам для посылки сигналов «Контроль посылки вызова» и «Посылка вызова»). Однако в некоторых случаях упрощение оконечных комплектов приводит к необходимости неоднократного переустановления соединения при обслуживании одного и того же вызова, что увеличивает время установления соединения.

Наличие одного, общего для всей станции, центрального управляющего устройства обусловливает повышение требований к его надежности. Во всех известных квазиэлектронных системах АТС с централизованным управлением применяется дублированное ЦУУ. При этом используются два способа совместной работы двух ЭУМ: параллельная работа двух ЭУМ, обрабатывающих одновременно одну и ту же информацию со сравнением результатов после выполнения каждой операции; поочередная работа двух ЭУМ.

При параллельной работе каждая из ЭУМ выполняет одинаковые команды. Операции обеих ЭУМ должны быть синхронизированы. Полученные после каждой операции результаты сравниваются между собой и используются для установления соединений и для непрерывной проверки исправной работы самих ЭУМ.

При поочередной работе двух ЭУМ каждая ЭУМ обслуживает половину поступающих вызовов. В случае повреждения одной ЭУМ другая обслуживает все соединения. Очередность работы ЭУМ такова, что, если одна ЭЛМ обслуживает соединение, другая в это время может принимать