ЭМС / Литература ЭМС / Закарюкин В.П. ЭМС устройств электриф. ЖД [Конспект лекций и метод. указания к ЛР] / ЭМС устройств электриф. ЖД [Конспект лекций]

.pdfМИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РФ

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

В.П.Закарюкин

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Конспект лекций для студентов специальности

"Электроснабжение железнодорожного транспорта"

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ Лекция 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЙ

Лекция 2. РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ И СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ Лекция 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ КОНТАКТНОЙ СЕТИ НА СМЕЖНЫЕ ЛИНИИ

Лекция 4. МАГНИТНОЕ ВЛИЯНИЕ КОНТАКТНОЙ СЕТИ НА СМЕЖНЫЕ ЛИНИИ Лекция 5. ЭКРАНИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОВОДНИКОВ

Лекция 6. ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ Лекция 7. ЗАЩИТА ОТ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ. СУММИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ РАЗНЫХ ВИДОВ ВЛИЯНИЯ

Лекция 8. РАСЧЕТЫ ВЛИЯЮЩИХ ТОКОВ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПРИ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ И ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ Лекция 9. ВЛИЯНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ НА ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ Лекция 10. ВЛИЯНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ НА ЛИНИИ ПР И ДПР Лекция 11. НОРМЫ ОПАСНЫХ И МЕШАЮЩИХ ВЛИЯНИЙ Лекция 12. МЕШАЮЩИЕ ВЛИЯНИЯ НА СМЕЖНЫЕ ЛИНИИ Лекция 13. ИСТОЧНИКИ МЕШАЮЩИХ ВЛИЯНИЙ Лекция 14. АКТИВНЫЕ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЙ

ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НА СМЕЖНЫЕ ЛИНИИ Лекция 15. ПАССИВНЫЕ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЙ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НА СМЕЖНЫЕ ЛИНИИ Заключение БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный документ представляет собой систематизированное изложение теоретического материала по дисциплине «Электромагнитная совместимость устройств электрифицированных железных дорог» и предназначено для студентов дневного и заочного обучения специальности «Электроснабжение железнодорожного транспорта». Здесь содержатся основные сведения о характере влияний тяговой сети электрифицированной железной дороги на смежные линии, включая контактную сеть соседних путей, линии электропередачи разного типа, расположенные на опорах контактной сети и на отдельных опорах, линии проводной связи звуковой частоты. Представлены расчетные формулы и методы расчетов наводимых напряжений опасного и мешающего влияний, рассмотрены способы защиты от влияния тяговой сети.

Материал дисциплины разбит на пятнадцать лекций с добавлением введения, заключения и списка рекомендуемой литературы.

В первой и второй лекциях представлены терминология, характеристика влияний и общие соображения по расчету наводимых напряжений на смежные линии. В третьей, четвертой, пятой, шестой и седьмой лекциях рассмотрены физические основы и методики расчета напряжений электрического, магнитного

игальванического влияний, в восьмой лекции даны основные принципы подхода к оценке параметров режима влияющей тяговой сети. Девятая и десятая лекции посвящены специфическим вопросам влияния тяговой сети на смежные линии электропередачи, в одиннадцатой лекции рассмотрены нормативы по наводимым напряжениям на смежные линии проводной связи. В двенадцатой и тринадцатой лекциях рассмотрена методика расчета напряжений мешающего влияния на смежные линии связи в звуковом диапазоне частот, в четырнадцатой и пятнадцатой лекциях дан перечень основных методов защиты от опасных и мешающих влияний. Вопросы влияний тяговой сети в диапазонах частот радиосвязи не рассматриваются.

Конспект лекций рекомендуется для изучения материала дисциплины «Электромагнитная совместимость устройств электрифицированных железных дорог» при освоении лекционного материала, при выполнении курсового проекта

ипри подготовке к лабораторным работам.

При составлении рукописи были использованы нормативные документы [1,2,3], материалы книг [4,5,9], методические указания ВЗИИТа и МИИТа [6,7,8], а также собственные разработки автора.

ВВЕДЕНИЕ

Термин "Электромагнитная совместимость" трактуется достаточно широко и включает в себя вопросы взаимовлияния друг на друга различных видов электроэнергетического и слаботочного электрооборудования. С точки зрения железнодорожной электроэнергетики это прежде всего взаимные влияния друг на друга контактных сетей соседних путей многопутных участков, затем влияние тяговой сети на смежные линии низкого напряжения, линии связи и проводного вещания, на любые протяженные проводящие объекты, расположенные вблизи электрифицированной железной дороги, а также и вопросы взаимовлияния электровозов переменного тока с тиристорными преобразователями. Вплотную к этому кругу проблем примыкают вопросы электрокоррозионного разрушения подземных сооружений и опор при электрификации на постоянном токе.

Наряду с тяговыми сетями, высокими напряжениями и большими токами характеризуются высоковольтные линии электропередачи, высоковольтные цепи автоблокировки и продольного электроснабжения. Создаваемые ими электромагнитные поля наводят напряжения и токи в обесточенной контактной сети, в цепях автоматики, телемеханики и связи, которые могут быть опасными для людей или производить разрушения аппаратуры, а также могут нарушать нормальную работу устройств.

В данном документе представлены основные понятия и определения, формулы для расчета опасных и мешающих напряжений, рассмотрены вопросы экранирования смежных линий связи, источники влияния и мероприятия по снижению опасных и мешающих напряжений на участках постоянного и переменного тока. Все эти понятия, определения и вопросы базируются на основных положениях электротехники, и, безусловно, на основных особенностях человеческого восприятия и познания. Важность этих базисных положений настолько велика, что лишний их повтор будет только способствовать студенческому развитию.

Человек воспринимает окружающий мир тремя основными путями. Во-первых, это чувственно-рассудочное восприятие, способность

распознавать окружающее с помощью органов чувств и формировать на основе ощущений представление об объектах мира. Этот тип восприятия доступен и животным, особенно – высшим животным; они так же воспринимают мир, как и человек, также ощущают радость и страдание. Растениям такое восприятие недоступно, они существуют по раздражителям, а не по представлениям. Надо подчеркнуть, что у нас есть только представление об окружающем мире, сформированное органами чувств (два глаза дают два перевернутых изображения, два уха дают сигналы о двух звуках и так далее, с очень тонкой и чувствительной обработкой, с созданием в итоге представления для нашего центрального Я). Только наше тело дано нам и как представление, и непосредственно.

Во-вторых, человек познает мир с помощью разума. Человек способен выделить общие свойства ряда объектов и облечь эти свойства в понятия; человек способен распознать законы, управляющие этими понятиями (в первую очередь, законы логики). Человек может, наконец, применить понятия и законы к

единичному проявлению, что дает поразительные результаты. Так построены все наши науки, за исключением, может быть, философии; последняя стоит особняком, поскольку пытается подвести разумную базу под неразумный объект (в смысле того, что этот объект обособлен от разума), то есть пытается разумным способом познать это центральное человеческое Я, составляя общее представление о мире, о человеке, о способах познания мира человеком.

Разумное познание обладает одной интересной особенностью. Разум имеет женскую природу, он способен воспринимать и хранить, но не способен родить сам; куда он направится, решает центральное человеческое Я. Разум – это тактик, а не стратег, направление выбирается не разумом. Поэтому разум – это топор, которым можно рубить дрова, но можно рубить и головы.

Есть еще и третий путь познания, не только окружающего мира, но и мироздания. В философии он называется умственным созерцанием или интуицией; похоже, общий термин «интуиция» все-таки довольно близко отображает суть дела. Это – восприятие без посредства органов чувств. В какойто степени способность такого восприятия доступна всем людям, но особо выражена она у гениев. Кроме того, гениальные люди могут выражать и передавать это восприятие другим особыми средствами, к которым относятся искусства: живопись, музыка, поэзия и проза. Прямое назначение искусств – именно в передаче результатов этого умственного созерцания, и мы все в какой-то степени это ощущаем. Конечно, степень передачи в разных произведениях искусства разная, и некоторые произведения вовсе не несут в себе ничего подобного, в частности, так называемая массовая культура, потакающая низменным чертам человеческой сути.

Построение наук на основе понятий (сюда относятся не только философские категории, конечно, но и определения величин, и аксиомы, и законы как всеобщие связи) требует очень серьезного освоения базисного набора понятий данной науки, базисных законов и определений величин; значимость остального набора информации ниже. Наиболее выпукло все это представлено в математике, где сначала определятся некоторые понятия и вводится ряд аксиом, а потом доказываются теоремы. Математика является базовой дисциплиной для всех приложений компьютерной техники, и математика очень важна и для электротехники.

Электротехника имеет все черты аксиоматичной науки: набор аксиом определяет дальнейшую структуру всех приложений электротехники. Такими аксиомами в электротехнике являются определения электротехнических величин и формулировки законов электромагнетизма (вместе с законами Кирхгофа и Ома). На их базе строится вся электротехника, и для нормального понимания вопросов электромагнитного влияния необходимо выводить их из набора аксиом электромагнетизма. Собственно, пониманием материала дисциплины, а также нормальным объяснением какого-либо неочевидного положения следует считать возможность сведения утверждений к аксиоматическому базису путем логических построений. В связи с этим ниже приводятся сведения базисного плана, на которых построены выводы теории электромагнитной совместимости.

Исходным пунктом в определении величин электротехники можно считать закон Кулона и выводимое из него понятие величины электрического заряда q.

Закон Кулона опирается на фундаментальное понятие механической силы и признание некоторого особенного рода силовых взаимодействий тел, названных электрическими (электромагнитными) взаимодействиями. В нем заложено произведение зарядов двух тел, но для выделения одного заряда достаточно привнести третье заряженное тело и определить три попарных произведения зарядов, из которых однозначно определяются все три заряда тел.

Силовые взаимодействия заряженных тел определили подход к описанию собственно электрического поля. Напряженностью электрического поля E

назвали силу, с которой поле действует на тело с зарядом в 1 Кл (точнее говоря, предел отношения силы к заряду при уменьшении заряда к нулю; далее некорректности этого рода не будут сопровождаться оговорками). Для выделения составляющих этой силы ввели понятие индукции электрического поля D, которая определяет часть электрической силы, обусловленную зарядами – источниками электрического поля. Собственно, сила от источников определяется отношением D к электрической постоянной ε0=8.85*10-12 Ф/м. Вторая составляющая силы получается за счет влияния диэлектрической среды, и она уменьшает первичную силу.

Кроме силовых существуют еще энергетические характеристики электрического поля. Понятие энергии довольно темное, разве что можно с большими натяжками провести параллель между энергией и деньгами как мерой затраченных на производство товара человеческих усилий; определение энергии как способности тела совершать работу не слишком сильное и непродуктивное. В общем, нашлась некая величина, сохраняющаяся при различных взаимодействиях и тем удобная. Через эту величину вводится понятие потенциала φ, равного энергии, которою обладает в электрическом поле тело с зарядом в 1 Кл; обычно нулем этой энергии считается энергия тела в бесконечном удалении. Напряжением называют разность потенциалов между двумя точками поля, одна из них начальная, другая – конечная, точки неравноправны:

U=φ1-φ2=-(φ2-φ1).

При такой трактовке разности потенциалов оказывается, что напряжение – это работа сил электрического поля при перемещении тела с зарядом в 1 Кл из точки 1 в точку 2. Весьма близкая к напряжению величина – ЭДС источника электроэнергии; ею называется энергия, сообщаемая заряженным частицам с суммарным зарядом в 1 Кл, прошедшим через источник.

Все перечисленные величины характеризуют для начала неподвижные заряды. Для перемещающихся заряженных частиц первейшая характеристика – величина электрического тока I, протекающего через сечение объекта, которая представляет собою количество заряда, протекшего через сечение за 1 с. Если ток не постоянный, то для него вводится еще ряд понятий. Во-первых, это мгновенное значение тока i(t) или просто i - значение тока в заданный момент времени (или во все моменты времени). Для периодического тока существует понятие

действующего (эффективного) значения тока I, означающего в простейшей трактовке такое значение постоянного тока, которое так же нагревает резистор, как и данный переменный ток (разумеется, в одинаковых условиях нагревания).

Кроме того, есть понятие амплитуды тока, среднего значения тока за период

(то есть постоянной составляющей) и среднего значения тока за полупериод.

Все указанные значения относятся и к напряжению.

Магнитное поле характеризуется прежде всего индукцией магнитного поля B, являющейся силовой характеристикой поля, которую не слишком строго можно определить как силу, действующую со стороны магнитного поля на проводник с током 1 А длиной 1 м, ориентированный в пространстве так, чтобы сила была максимальна. Действующая сила слагается из силы со стороны источников магнитного поля (намагничивающих токов) и силы со стороны намагниченной среды; первая сила определяется напряженностью магнитного поля H, которую можно назвать частью силы со стороны намагничивающих токов. Поток магнитного поля Φ через площадку, ограниченную некоторым контуром (может быть, из провода) – это

∫B dS

S ,

или, грубо говоря, число линий магнитного поля, пересекающих площадку. Все перечисленные выше характеристики описывают состояние некоторой системы или процессы в ней (если состояние меняется во времени). Как известно, имеются еще характеристики отдельных элементов, не зависящие от электромагнитного состояния и представляющие собой некоторые коэффициенты пропорциональности между характеристиками процесса. Из этих характеристик

ниже упоминаются лишь некоторые, наиболее важные для темы дисциплины. Сопротивление резистора (а резистор – это элемент, назначение которого

состоит только в переводе электрической энергии в тепло) - это отношение напряжения на зажимах резистора к току через его сечение.

Емкость конденсатора, имеющего на пластинах одинаковые по величине и разные по знаку заряды, определяется как абсолютная величина отношения заряда одной из пластин к напряжению между пластинами. Условие насчет зарядов означает, во-первых, всего лишь два тела в системе (две пластины конденсатора), во-вторых, опирается на закон сохранения величины электрического заряда в системе и, в-третьих, предполагает первоначальную электрическую нейтральность системы.

Индуктивностью L некоторого проволочного контура называется величина магнитного потока, созданного током 1 А этого же контура. В совокупности с законом электромагнитной индукции и с пропорциональностью магнитного поля намагничивающему току (что фиксируется законом полного тока) такое определение позволяет связать напряжение на контуре (или катушке из последовательно соединенных контуров) со скоростью изменения тока контура.

Взаимной индуктивностью M между двумя контурами называют величину магнитного потока в одном из контуров, созданного другим контуром при токе в нем 1 А. В данном случае неважно, какой из контуров создает магнитное поле.

Перечисленных определений величин в основном хватит для понимания материала пособия. Остается сказать несколько слов о законах электромагнетизма, на которые явно или неявно есть ссылки по ходу изложения.

Первый закон Кирхгофа представляет собою просто закон сохранения величины электрического заряда в системе, дополненный условием невозможности накопления электрического заряда в узле электрической цепи. Второй закон Кирхгофа – это перефразированный закон сохранения энергии с предположением о мгновенности распространения электромагнитных взаимодействий в электрической цепи. Оба закона Кирхгофа верны лишь для электрически коротких цепей. О законе Ома можно было бы и не упоминать, если бы не постоянный студенческий идеализм в его формулировке: забывается материальный объект, о котором идет речь: участок электрической цепи (двухполюсник) с привязкой напряжения к его зажимам и тока к его сечению.

Закон электромагнитной индукции связывает ЭДС в контуре со скоростью изменения магнитного потока в нем:

e =−dЦ dt .

В совокупности с законом полного тока, объявляющего пропорциональность между напряженностью магнитного поля и намагничивающими токами, он позволяет использовать понятие взаимной индуктивности для завязки намагничивающего тока с наводимой при этом ЭДС, что для синусоидального тока и линейной системы дает простую пропорциональную зависимость.

Лекция 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЙ

1.1. Терминология и определения

При обсуждении вопросов электромагнитной совместимости электротехнических устройств друг с другом приходится говорить о влиянии отдельных цепей или устройств на другие цепи или устройства. Под влиянием далее будем понимать процесс (или состояние) такого типа, при котором в некоторых устройствах будут появляться дополнительные напряжения и токи за счет перекачки части электрической энергии из других устройств. При этом внешними влияниями назовем влияния на низковольтные цепи со стороны высоковольтных (или сильноточных) цепей, а взаимными - влияния от соседних цепей одной или однотипной линии. Так, внешними будут влияния со стороны тяговой сети на линии связи, а взаимными - влияния друг на друга разных пар многопроводной линии связи.

Влияющая линия создает в окружающем пространстве электрическое поле, определяемое напряжением в линии, а также магнитное поле, связанное с токами в линии. По характеру зависимости от времени влияющих напряжений и токов различают постоянные напряжения и токи, периодические напряжения и токи и импульсные напряжения и токи. По механизму влияния различают три следующих вида.

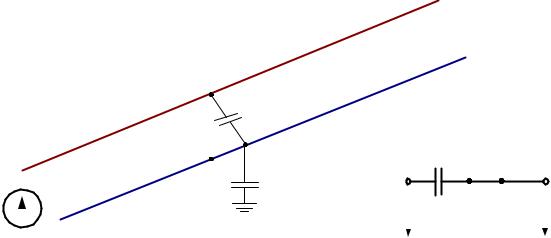

Во-первых, электрическое влияние, появляющееся за счет электрического поля влияющей линии (контактной сети) или, по-другому, за счет емкостной связи между линиями (рис. 1а).

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

к/с |

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

а) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

с/л |

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C1 l |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

б) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C0 l |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Uк |

Rиз |

|

|

|

|

|

|

C l |

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uк |

|

|

|

|

Rиз |

|

C0 l |

|

Uэ |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 1

Контактную сеть и смежный провод можно рассматривать как обкладки конденсатора емкостью C1 l, где C1 – емкость между смежной линией и контактной сетью на 1 км длины системы, l - длина системы, км. Вместе со вторым конденсатором с обкладками смежная линия – земля емкостью C0 l этот

конденсатор образует емкостный делитель, определяющий напряжение электрического влияния на смежной линии (рис. 1б)

U э =Uк |

C1l |

|

=Uк |

С1 |

|

|

|

C l +C |

l |

С |

+С |

0 , |

|||

1 0 |

|

1 |

|

||||

которое не зависит от длины системы, если смежная линия находится полностью в зоне влияния. Наличие утечки по изоляции смежной линии Rиз приводит к тому, что при строго постоянном напряжении влияющей линии электрическое влияние отсутствует. Система электрической тяги постоянного тока в нормальном режиме оказывает влияние на смежные линии только из-за пульсаций выпрямленного напряжения.

B |

1 |

к/с |

|

||

Iк |

|

2 |

|

|

с/л |

Z2

E2

Uк

Ф

Z1

Рис. 2

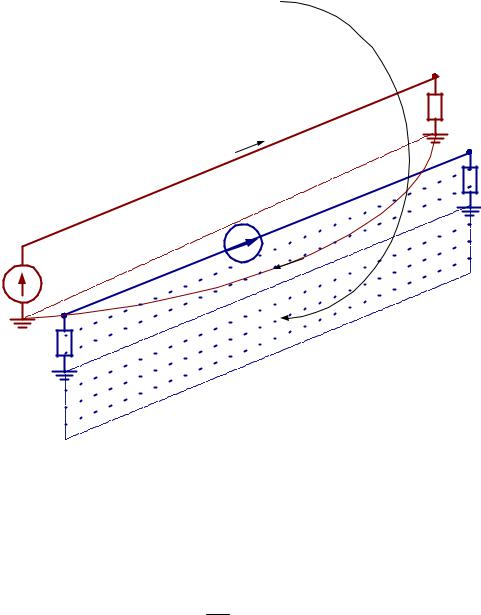

Во-вторых, магнитное влияние, обусловленное наведением ЭДС в замкнутых контурах при пересечении их переменным магнитным полем (рис. 2). Ток, протекающий в контактной сети, создает магнитное поле в окружающем пространстве. В контуре смежный провод – земля переменным магнитным полем наводится ЭДС, величина которой определяется законом электромагнитной

индукции по выражению e2 = − ddtΦ , для синусоидальных токов E2=-jωФ , где Ф - магнитный поток под смежной линией в воздухе и в земле.

Можно говорить о существовании воздушного трансформатора, первичная обмотка которого образована контактной сетью и землей, а вторичная обмотка – это контур смежная линия – земля. Наибольшее магнитное влияние создается контактной сетью при системе 1х25 кВ. При электротяге постоянного тока магнитное влияние обусловлено только пульсациями тока в контактной сети, а строго постоянный ток создает постоянное магнитное поле, от которого ЭДС не возникает. Система тяги 2х25 кВ занимает промежуточное положение по степени опасности магнитного влияния.

В-третьих, это гальваническое влияние, возникающее за счет токов, протекающих в земле, на объектах, имеющих заземления.

Кроме того, различные виды влияний подразделяют по значениям наводимых напряжений, то есть по силе воздействия, на опасные и мешающие влияния. Опасные влияния могут вызвать поражения людей электрическим током или привести к повреждениям аппаратуры или пожарам, а мешающие влияния, которые меньше по величине и только снижают устойчивость работы линий связи или телемеханики, нарушают нормальную их работу и действуют как помехи.

Всвязи со сказанным введены еще несколько понятий и определений. Так, сближением между электрифицированной железной дорогой и смежными линиями называют такое взаимное их расположение, при котором в цепях этих линий могут возникать опасные и мешающие напряжения и токи, то есть смежные линии находятся в зоне влияния ЭЖД.

Длиной сближения называют длину той части смежной линии, которая находится в зоне влияния тяговой сети ЭЖД.

Шириной сближения называется кратчайшее расстояние между осью железной дороги и проводами смежной линии.

1.2.Влияющие линии и линии, подверженные влиянию

Вбольшинстве случаев влияющие линии можно отнести к одному из двух видов: симметричные цепи и несимметричные цепи. Симметричными называют

такие цепи, которые имеют одинаковые по модулю токи и напряжения во всех проводах, сдвинутые на 180о в двухпроводных цепях и на 120о в трехпроводных относительно друг друга. Векторная сумма напряжений (остаточное напряжение) такой цепи равна нулю, а ток нулевой последовательности (ток в земле) отсутствует. Провода такой линии имеют одинаковые первичные и вторичные параметры. Влияние симметричной линии на смежную линию минимально и может возникнуть лишь из-за различия параметров связи между отдельными проводами влияющей линии и проводами смежной линии, подверженной влиянию, то есть из-за поперечной несимметрии.

Несимметричными называют такие цепи, провода которых характеризуются

разными параметрами, а токи и напряжения в проводах по величине не равны между собой. Углы сдвига фаз в общем случае отличаются от 180о в двухпроводной цепи или 120о в трехпроводной. Если же земля используется в качестве одного из рабочих проводов и по земле протекает полный рабочий ток цепи, то влияние на смежную линию будет наибольшим.