Информатика 2 сессия / Численные методы решения задач строительства на ЭВМ

.pdf

Численные методы решения задач линейной алгебры

|

|

|

é1 |

- 20 |

400 |

-8000ù |

|

|

−1 |

|

ê |

1 |

- 20 |

400 |

ú |

B |

= |

ê0 |

ú |

||||

|

ê |

0 |

1 |

- 20 |

ú |

||

|

|

|

0 |

ú |

|||

|

|

|

ê |

0 |

0 |

1 |

|

|

|

|

ë0 |

û |

|||

A

A

= max {8, 12, 11, 11}=12;

= max {8, 12, 11, 11}=12;

A

A

−1 = max {0,291; 0,258; 0,292; 0,249}=0,292;

−1 = max {0,291; 0,258; 0,292; 0,249}=0,292;

m(A)=12´0,292=4,506, то есть m(A) невелика и матрица А хорошо обусловлена,

B

B

= max {21,21,21,1}=21;

= max {21,21,21,1}=21;

B

B

−1 = max {8421, 421, 21, 1}=8421

−1 = max {8421, 421, 21, 1}=8421

m(B) =21´8421=176841, то есть величина m(B) очень большая и матрица В плохо обусловлена.

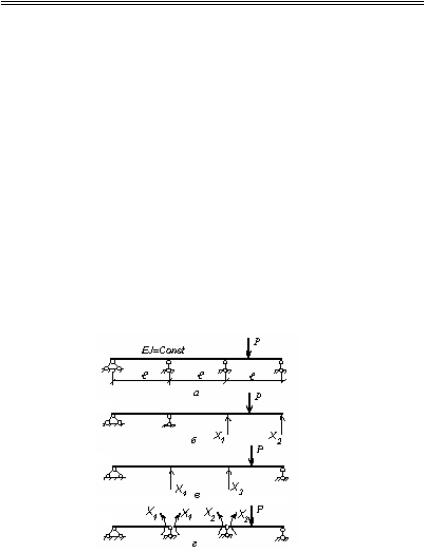

nПример 2.9. Рассмотрим три варианта основной системы метода сил для трехпролетной неразрезной балки (рис.2.1).

Рис.2.1. Основные системы для неразрезной балки

В методе сил важным критерием оценки выбранной основной системы является обусловленность коэффициентов системы канонических уравнений. Запишем матрицы податливости и значения меры обусловленности для этих вариантов (табл. 2.1).

73

Численные методы решения задач линейной алгебры

Таблица 2.1

Вариант |

|

|

|

δ |

|

μ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l3 |

é4 |

9 ù |

|

|

б |

|

6EJ |

ê9 |

24ú |

72,6 |

|

|

|

ë |

û |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l 3 |

é8 |

7ù |

|

|

в |

|

|

|

ê7 |

8ú |

15 |

6EJ |

|

|||||

|

|

ë |

û |

|

||

|

|

l 3 |

é4 |

1ù |

|

|

г |

|

|

|

ê1 |

4ú |

1,667 |

6EJ |

|

|||||

|

|

ë |

û |

|

||

Из сравнения величин меры обусловленности m ясно, что вариант основной системы г) является лучшим, а вариант б) – худшим из трех.

2.6. Вычисление определителя

Как уже говорилось выше, вычислительные затраты на

вычисление определителя соизмеримы с затратами на решение системы линейных алгебраических уравнений.

На примере вычисления определителя можно убедиться в экономичности хороших численных методов.

Вспомним формальное определение определителя, как

суммы всевозможных произведений элементов, взятых из разных строк и столбцов. Таких произведений n! И прямое их вычисление уже при небольшом n ≈30 требует астрономического числа действий > 1030, что вряд ли под силу ЭВМ. А метод исключения Гаусса, например, легко позволяет вычислить определитель сотого и более порядка. В самом деле, в процессе прямого хода, приводя матрицу к треугольному виду и получая эквивалентную матрицу,

мы для этой матрицы получим нулевые значения всех произведений элементов, кроме диагональных. То есть величина

определителя треугольной матрицы равна произведению всех диагональных элементов:

n |

|

det A = ∏aii . |

(2.49) |

i=1

74

Численные методы решения задач линейной алгебры

При этом мы производим следующие операции:

1)деление строки матрицы на ведущий элемент (который предполагается отличным от нуля), что уменьшает величину определителя в такое же число раз, следовательно, вычисляя определитель, надо домножить его на это число;

2)умножение строки матрицы на число и сложение ее с другой строкой, что не влияет на величину определителя;

3)знак определителя может измениться, если производилась

перестановка строк.

Таким образом, величина определителя может быть

вычислена по формуле

det A = ±a11(1) ×a22(2) Kann(n) ,

то есть, определитель равен произведению ведущих элементов для соответствующей схемы Гаусса. Знак ± зависит от того, четной или нечетной была суммарная перестановка строк.

n Пример 2.8. Для матрицы А вычислить определитель методом Гаусса.

é2 |

1 |

4ù |

|

ê |

0 |

ú |

; |

A = ê1 |

3ú |

||

ê0 |

- 2 |

6ú |

|

ë |

|

û |

|

é1 |

0,5 |

2ù |

é1 |

0,5 |

2 |

ù |

|

ê |

|

ú |

ê |

1 |

|

ú |

= -2×0,5×2 = -2 . |

det A = 2× ê0 |

- 0,5 1ú |

= 2×(-0,5)× ê0 |

- 2ú |

||||

ê0 - 2 |

6ú |

ê0 0 |

2 |

ú |

|

||

ë |

|

û |

ë |

|

|

û |

|

В практических задачах редко возникает необходимость в явном виде вычислять значение определителя. Однако иногда они оказываются весьма полезны, например, при исследовании

геометрической неизменяемости сооружений. В курсе

строительной механики рассматриваются геометрические принципы образования неизменяемых систем, которые удается

75

Численные методы решения задач линейной алгебры

применить далеко не для всех конструкций (см. пример 2.9.). В таких случаях следует использовать аналитическое решение,

записав определяющую систему уравнений:

–для статически определимых систем – уравнения равновесия,

–для статически неопределимых –- канонические уравнения какого-либо метода.

Если Det A → 0, система стремится к мгновенно изменяемой,

при Det A=0 система геометрически изменяема. Достаточным

условием геометрической неизменяемости системы является выполнение неравенства Det A ¹ 0.

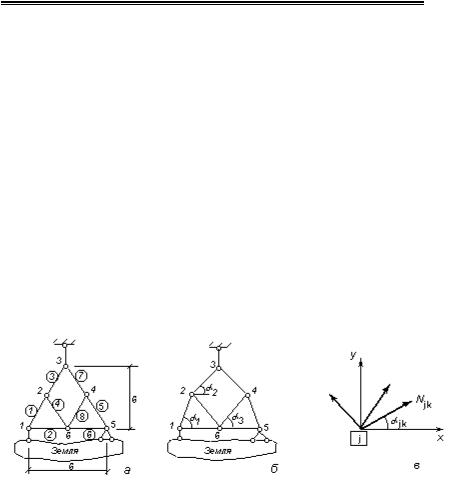

n Пример 2.9. Стержневые системы, изображенные на рис.2.2, статически определимы, имеют одинаковое число стержней и узлов. Число связей достаточно, чтобы они были геометрически неизменяемыми (2У–С–Соп= 2*6–8–4=0). По внешнему виду системы мало отличаются одна от другой. Но первая является геометрически изменяемой а вторая –-

неизменяемой системой.

Рис. 2.2. К примеру 2.9

Установить это с помощью известных геометрических принципов образования систем вряд ли удастся. В подобных случаях приходится применять аналитическое решение.

Составляя уравнения равновесия узлов в виде проекций сил на оси Х и У при нулевой нагрузке в виде

76

Численные методы решения задач линейной алгебры

ì |

cosα jk N jk |

= 0 |

- проекция |

на |

ü |

ï- |

ось Х ,ï |

||||

ï |

åk |

|

|

|

ï |

2k уравнений í |

åsinα jk N jk |

|

|

|

ý |

ï |

= 0 |

- проекция |

на |

ï |

|

ï- |

осьУ, ï |

||||

î |

k |

|

|

|

þ |

где суммы содержат столько слагаемых, сколько стержней примыкает к рассматриваемому j-му узлу, получим следующую однородную систему линейных алгебраических уравнений:

AN = 0 ,

которая в случае Det A ¹ 0 должна иметь только нулевое решение, т.е. при нулевой нагрузке все усилия в стержнях фермы должны равняться нулю.

Здесь N – вектор неизвестных усилий в стержнях системы (включая опорные стержни), а элементами матрицы А являются синусы и косинусы углов наклона стержней к оси Х (рис.2.2,в).

Вид матрицы А зависит от нумерации узлов и стержней, но если ферма геометрически неизменяема, то определитель отличен от нуля при любой нумерации.

Для вариантов, показанных на рис.2.2, определитель матрицы А

имеет вид

|

cosα1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

|

||||||||||||

|

sinα1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

|

−cosα1 |

0 |

cosα2 |

cosα3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

−sinα1 |

0 |

sinα2 |

−sinα3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

0 |

0 |

−cosα2 |

0 |

0 |

0 |

cosα2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

detA = |

0 |

0 |

sinα2 |

0 |

0 |

0 |

sinα2 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

−cosα1 |

0 |

cosα2 |

cosα3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

|

|

||||||||||||

|

0 |

0 |

0 |

0 |

−sinα1 |

0 |

sinα2 |

−sinα3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

0 |

0 |

0 |

0 |

cosα1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

|

|

0 |

0 |

0 |

0 |

sinα1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

|

0 |

−1 |

0 |

−cosα3 |

0 |

1 |

0 |

cosα3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

0 |

0 |

0 |

sinα3 |

0 |

0 |

0 |

sinα3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

77

Численные методы решения задач линейной алгебры

Номер столбца соответствует номеру стержня. Для каждого узла составлено по два уравнения равновесия, т.е. занято по две строки. С учетом того, что:

для |

варианта а) |

sinα1= sinα2= sinα3=0,894, |

|

|

|

|

cosα1= cosα2= cosα3=0,447, |

|

|

для |

варианта б) |

sinα1=0,949, |

sinα2=0,832, |

sinα3=0,832, |

|

|

cosα1=0,316, |

cosα2=0,555, |

cosα3=0,555, |

определитель матрицы А для системы а) получается равным нулю, а для б) detA=0,192– отличен от нуля. Следовательно, первая стержневая система является геометрически изменяемой, а вторая – геометрически неизменяемой системой.

2.7. Вычисление обратной матрицы

Пусть дана неособенная матрица А=[aij] (i,j=1,2,..., n). Для

нахождения ее обратной матрицы используем основное соотношение:

АА-1=Е |

(2.50) |

где Е –- единичная матрица.

Обозначим элементы обратной матрицы αij . Тогда это

соотношение можно записать

éa11 |

a12 |

Ka1j |

K a1n ù |

éα11 α12 |

Kα1j K α1n ù |

|

é1 |

0 |

||

ê |

a22 |

Ka2 j |

ú |

ê |

α22 |

ú |

|

ê |

0 |

1 |

êa21 |

K a2n ú |

êα21 |

Kα2 j K α2n ú |

= |

ê |

|||||

|

|

|

× |

ê K K K K ú |

êK K |

|||||

êK K K K ú |

|

|||||||||

ê |

an2 |

|

ú |

ê |

αn2 |

ú |

|

ê |

0 |

0 |

êan1 |

Kanj K ann ú |

êαn1 |

Kαnj K αnn ú |

|

ë |

|||||

ë |

|

|

û |

ë |

|

û |

|

|

|

|

K0K 0 ù

K0K 0 úú K1K Kúú

K0K 1 û

Каждый столбец обратной матрицы можно считать вектором неизвестных

78

Численные методы решения задач линейной алгебры

|

|

éα1 j ù |

|

||

|

|

ê |

ú |

|

|

|

|

êα2 j ú |

|

||

X j = |

(j=1,2,..., n) |

||||

ê M |

ú |

||||

|

|

|

|||

|

|

ê |

ú |

|

|

|

|

êαnj ú |

|

||

|

|

ë |

û |

|

|

и для того, чтобы найти все элементы обратной матрицы, надо решить n систем линейных алгебраических уравнений, с одной и

той же матрицей коэффициентов А и разными векторами правой

части B j , содержащими одну единицу (при i=j), а остальные нули.

Следует отметить, что при решении этих n систем, например,

методом Гаусса, приведение матрицы А к треугольному виду делается только один раз. Поэтому обращение матрицы этим методом требует лишь в три раза больше действий, чем решение одной системы уравнений (обратный ход выполняется намного быстрее, чем прямой).

n Пример 2.10 Методом Гаусса найти обратную матрицу А -1 для

матрицы

|

|

|

é1 |

1 |

2ù |

|

|

|

|

|

|

ê |

|

4 |

ú |

|

|

|

|

A = ê3 |

1ú . |

|

|

|||

|

|

|

ê0 |

1 |

2ú |

|

|

|

Решение: |

|

|

ë |

|

|

û |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

é1 1 2ù |

éα α |

|

α |

ù |

é1 0 0ù |

|||

ê |

ú |

ê 11 |

|

12 |

13 ú |

ê |

ú |

|

ê3 4 1ú |

× êα21 α22 α23 ú |

= ê0 1 0ú . |

||||||

ê |

ú |

ê |

α32 |

α |

ú |

ê |

ú |

|

ë0 1 2û |

ëα31 |

33 û |

ë0 0 1û |

|||||

Для нахождения элементов αij надо решить 3 системы линейных

é1 1 2ù

алгебраических уравнений с одинаковой матрицей А= êê3 4 1úú :

êë0 1 2úû

79

Численные методы решения задач линейной алгебры

éα11 |

ù é1ù |

|

éα12 |

ù é0ù |

|

éα13 |

ù é0ù |

||||||

ê |

ú ê |

ú |

; |

ê |

ú ê |

ú |

; |

ê |

ú ê |

ú |

|||

A × êα21 |

ú |

= ê0ú |

A × êα22 |

ú |

= ê1ú |

A × êα23 |

ú |

= ê0ú |

|||||

ê |

ú ê |

ú |

|

ê |

ú ê |

ú |

|

ê |

ú ê |

ú |

|||

ëα31 |

û |

ë0û |

|

ëα32 |

û |

ë0û |

|

ëα33 |

û |

ë1û |

|||

Приводя матрицу коэффициентов к треугольному виду и выполняя обратный ход для каждой системы, получаем:

|

é1 1 2 1ù é1 1 2 |

1 |

ù é1 1 2 |

|

1 ù |

|

éα11 |

ù |

é |

1 ù |

|

|||||||||||||

1) |

ê |

4 |

1 |

ú |

ê |

1 |

- 5 |

|

ú |

ê |

|

1 |

- 5 |

|

|

ú |

; |

ê |

ú |

ê |

ú |

; |

||

ê3 |

0ú |

= ê0 |

- 3ú |

= ê0 |

|

- 3ú |

êα21 |

ú |

= ê- 0,857ú |

|||||||||||||||

|

ê0 |

1 |

2 |

0ú |

ê0 |

1 |

2 |

0 |

ú |

ê0 |

|

0 |

7 |

|

3 |

ú |

|

êα |

ú |

ê |

0,428 ú |

|

||

|

ë |

|

|

|

û ë |

|

|

|

|

û ë |

|

|

|

|

|

û |

|

ë 31 |

û |

ë |

û |

|

||

|

é1 1 |

2 0ù |

é1 1 2 |

0ù |

|

é1 1 |

2 |

0 ù |

|

|

éα12 |

ù |

é |

0 ù |

|

|||||||||

2) |

ê |

4 |

1 |

ú |

ê |

1 |

- 5 |

ú |

|

ê |

1 |

|

-5 |

1 |

ú |

; |

|

ê |

ú |

ê |

ú |

; |

||

ê3 |

1ú |

= ê0 |

1ú |

= ê0 |

|

ú |

|

êα22 |

ú |

= ê |

0,286 ú |

|||||||||||||

|

ê0 |

1 |

|

2 |

0ú |

ê0 |

1 |

2 |

|

0ú |

|

ê0 |

0 |

|

7 |

-1ú |

|

|

êα |

ú |

ê- 0,143ú |

|

||

|

ë |

|

|

|

û |

ë |

|

|

|

û |

|

ë |

|

|

|

|

û |

|

|

ë 32 |

û |

ë |

û |

|

|

é1 1 |

2 0ù |

é1 1 2 |

0ù |

|

é1 1 |

2 0ù |

|

|

|

éα13 ù é |

-1 ù |

|

|||||||||||

3) |

ê |

4 |

1 |

ú |

ê |

1 |

- 5 |

ú |

|

ê |

1 |

|

-5 |

ú |

; |

|

|

ê |

ú |

ê |

ú |

|

||

ê3 |

0ú |

= ê0 |

0ú |

= ê0 |

|

0ú |

|

|

êα23 ú |

= ê0,714ú . |

|

|||||||||||||

|

ê0 |

1 |

|

2 |

1ú |

ê0 |

1 |

2 |

|

1ú |

|

ê0 |

0 |

|

7 |

1ú |

|

|

|

êα |

ú |

ê |

0,143ú |

|

|

ë |

|

|

|

û |

ë |

|

|

|

û |

|

ë |

|

|

|

û |

|

|

|

ë 33 û ë |

û |

|

||

2.8. Нахождение собственных значений и собственных векторов матриц

Собственные векторы и собственные значения являются характеристиками матрицы и играют большую роль в решении технических задач, в частности, задач динамики и устойчивости зданий и сооружений [12].

2.8.1. Вводные замечания

Пусть А = [aij] – квадратная матрица n-го порядка с действительными элементами и λ – некоторое неизвестное. Тогда матрица А–λЕ называется характеристической матрицей матрицы

А (здесь Е – единичная матрица):

80

Численные методы решения задач линейной алгебры

éa |

11 |

- λ |

a |

L |

a |

1n |

ù |

|

ê |

|

12 |

|

|

ú |

|

||

A - λE = ê |

a21 |

a22 - λ |

L |

a2n |

ú |

(2.51). |

||

ê |

L |

L |

L |

L |

ú |

|

||

ê |

an1 |

an2 |

|

|

|

ú |

|

|

ë |

L ann - λû |

|

||||||

Определитель этой матрицы называется

характеристическим определителем и равен

|

a11 - λ |

a12 |

L |

a1n |

|

|

|

|

|||||

D(λ) = det(A - λE) = |

a21 |

a22 - λ |

L |

a2n |

(2.52) |

|

L |

L |

L |

L |

|||

|

|

|||||

|

an1 |

an2 |

L ann - λ |

|

||

В развернутом виде det (A −λE) есть многочлен (полином) n-й степени от λ :

D(λ) = (-1)n [λn - p λn−1 |

+ p |

2 |

λn−2 |

-K+ (-1)n p |

n |

], |

(2.53) |

1 |

|

|

|

|

|

называемый характеристическим многочленом матрицы А. Числа

р1,р2,..., р n называются коэффициентами характеристического многочлена. λ1, λ2,..., λn, называются характеристическими числами или собственными значениями матрицы А.

Ненулевой вектор X = (x1, x2 ,K, xn ) называется собственным

вектором матрицы А, если эта матрица переводит вектор X в

вектор

A |

X |

= λ |

X |

, |

|

|

(2.54) |

|

т.е. произведение матрицы А на вектор |

|

и произведение |

||||||

X |

||||||||

характеристического числа λ на вектор |

|

|

есть один и тот же |

|||||

X |

||||||||

вектор. |

|

|

||||||

Таким образом, каждому собственному значению λi матрицы соответствует свой собственный вектор Xi (i=1,2,...,n).

Для определения координат собственного вектора составим уравнение

81

Численные методы решения задач линейной алгебры

(A - lE) |

X |

= 0 . |

(2.55), |

Переписав его в виде

éa |

|

- l |

||

ê |

11 |

|

|

|

ê |

|

a21 |

||

êê |

|

L |

||

ê |

|

an |

1 |

|

ë |

|

|

|

|

a |

L |

a |

ù |

é x |

ù |

é0ù |

|

||||

12 |

|

1n |

ú |

ê |

|

1 |

ú |

ê |

|

ú |

|

a22 - l |

L |

a2n |

ú |

× êx |

2 ú |

= ê0ú |

(2.56), |

||||

L |

L |

L |

ú |

ê |

M |

ú |

êM |

ú |

|

||

an2 |

|

|

ú |

ê |

x |

|

ú |

ê |

0 |

ú |

|

L ann - lú |

ë |

n |

û |

ë |

û |

|

|||||

|

|

|

û |

|

|

|

|||||

и выполнив умножение, получим систему линейных однородных

уравнений

(a11 - λ)x1 + |

a12x2 + ... + a1nxn |

=0, |

||

a21x1 |

+(a2 2 -λ)x2 + ... |

+ a2nxn |

=0, |

|

.............................................................. |

|

|

|

(2.57) |

an1x1 |

+ |

an2x2 + ... |

+(ann -λ)xn |

=0. |

Данная система имеет нетривиальное (ненулевое) решение только в том случае, когда определитель, составленный из коэффициентов при неизвестных х1, х2,…, хn, равен нулю, т.е.

|

a11 - l |

a12 |

L |

a1n |

|

|

|

||||

D(l) = det(A - lE) = |

a21 |

a22 - l |

L |

a2n |

= 0 . (2.57a ) |

L |

L |

L |

L |

||

|

an1 |

an2 |

L ann - l |

|

|

Уравнение (2.57a) называется характеристическим (частотным –

в теории колебаний) или вековым (это название возникло в связи с

задачами небесной механики о периодических отклонениях планет от своих орбит). Искомой величиной в нем является собственное значение l.

При решении задач о собственных колебаниях системы с n

степенями свободы обычно получается система

82