Информатика 2 сессия / Численные методы решения задач строительства на ЭВМ

.pdf

Матричное исчисление

Расчет статически неопределимых систем в

строительной механике обычно производится с помощью

классических методов строительной механики: метода сил и метода перемещений.

Расчет систем любым из этих методов в матричной форме производится в два этапа:

первый этап включает в себя выбор основной системы и составление исходных матриц, описывающих упругие свойства системы, ее геометрию и условия внешнего воздействия;

второй этап расчета состоит в последовательности матричных операций, которая одинакова для всех задач, решаемых одним и тем же методом.

1.5.3. Матричная форма метода сил

Пусть задана стержневая система, имеющая n лишних связей. Требуется рассчитать эту систему методом сил на t различных видов загружения.

Система канонических уравнений метода сил в матричной форме запишется в виде

|

|

|

|

d×C= D, |

|

|

(1.18) |

|

где |

|

|

|

|

|

|

|

|

éδ11 |

δ12 |

L δ1n ù |

|

|

матрица |

единичных |

|

|

ê |

δ 22 |

|

ú |

|

|

перемещений |

или |

|

δ = êδ 21 |

L δ 2n ú |

|

- |

(1.19) |

||||

êê M |

M |

M |

M úú |

|

|

матрица податливости; |

|

|

ëδ n1 δ n2 L δ nn û |

|

|

|

|

|

|||

éD1I |

D1II |

L D1t |

ù |

|

матрица грузовых |

|

||

ê |

|

|

|

ú |

|

перемещений в |

|

|

= êD2I |

D2II |

L D2t ú |

- |

(1.20) |

||||

ê M |

M |

M |

M |

ú |

|

основной системе метода |

|

|

ê |

DnII |

|

|

ú |

|

сил; |

|

|

ëDnI |

L Dnt û |

|

|

|

|

|||

33

Матричное исчисление

é Х1I |

X1II |

L X1t |

ù |

|

|

ê |

|

|

ú |

|

|

Х = êX 2I |

X 2II |

L X 2t |

ú |

- матрица неизвестных усилий. (1.21) |

|

ê M |

M |

M M |

ú |

|

|

ê |

X nII |

|

ú |

|

|

ëX nI |

L X nt û |

|

|

||

Решением матричного уравнения (1.18) будет |

|

||||

|

|

|

C = −d-1 D. |

(1.22) |

|

1.5.4. Матричная форма метода перемещений

При расчете системы, степень кинематической неопределимости которой равна n на t видов загружений,

канонические уравнения метода перемещений в матричной форме имеют вид

|

|

r×Z=-Rp , |

|

|

, |

(1.23) |

|

где |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ér |

r |

L r |

ù |

|

|

r = [r1 |

|

ê 11 |

12 |

1n |

ú |

|

|

r 2 |

L r n ]= êr21 |

r22 |

L r2n ú |

- - матрица |

(1.24) |

||

|

|

ê |

M |

M M |

ú |

жесткости, |

|

|

|

ê M |

ú |

|

|||

|

|

êr |

r |

L r |

ú |

|

|

|

|

ë n1 |

n2 |

nn û |

|

|

|

− или матрица единичных реакций во введенных связях основной системы метода перемещений.

éZ1I |

Z1II |

L Z1t |

ù |

|

|

|

|

ê |

Z 2II |

L Z 2t |

ú |

- |

|

матрица неизвестных |

|

Z = êZ2I |

ú |

|

|||||

ê M |

M |

M |

M |

ú |

|

|

перемещений, |

ê |

Z nII |

|

|

ú |

|

|

|

ëZnI |

L Z nt û |

|

|

|

|||

éR1I |

R1II |

L R1t |

ù |

|

матрица грузовых |

||

êR2I |

R2II |

L R2t |

ú |

- |

реактивных усилий в |

||

R = ê |

M |

M |

M |

ú |

условно наложенных |

||

ê M |

ú |

|

|||||

ê |

RnII |

|

|

|

ú |

|

связях. |

ëRnI |

L Rnt û |

|

|

||||

Решением уравнения (1.23) будет

Z=- Rp r –1.

(1.25)

(1.26)

(1.27)

34

Матричное исчисление

1.5.5. Связь между матрицей податливости и матрицей жесткости

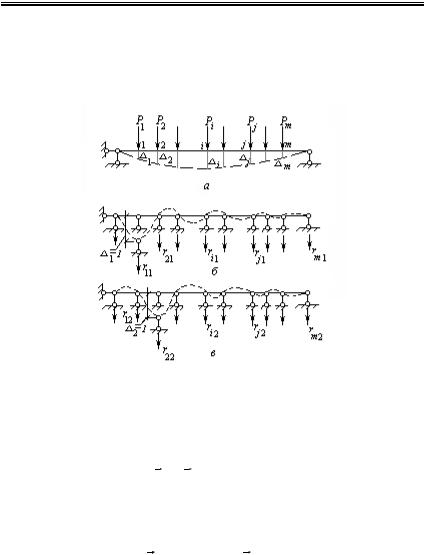

Рассмотрим какую-либо деформируемую систему и приложим к ней систему сил Р1, Р2, …,Рm (рис. 1.5, а).

Рис.1.5. Деформируемая балка

Возникающие при этом перемещения 1, 2,…, т

определяются на основании обобщенного закона Гука

D = δP , |

(1.28) |

где δ – матрица единичных перемещений;

é D1 D = êD2

ê

ê M êëDm

ù

ú

úú ;

ú

û

é P1 |

ù |

|

êP |

ú |

|

P = ê |

2 |

ú . |

ê |

M |

ú |

ê |

|

ú |

ëPm û

Потребуем, чтобы все перемещения, кроме 1, равнялись нулю

(рис. 1.5,б):

35

Матричное исчисление

é1ù ê0ú D1 = êêêMúúú

ë0û

и будем разыскивать соответствующий вектор нагрузок

P = δ−1 D1 .

Эту задачу можно трактовать как нахождение реакций в т связях при смещении одной из них на единицу (рис. 1.5,б ).

|

ér11 |

ù |

|

Заменим обозначение на r1 |

êr |

ú |

|

= ê |

21 |

ú . |

|

|

ê |

M |

ú |

|

ê |

|

ú |

|

ërm1 |

û |

|

Тогда из первого уравнения, получим

r1 = δ−1 D1 .

Затем сместим на единицу вторую связь (рис. 1.5,в) и найдем так

же

r2 = δ−1 D2 .

Здесь

Аналогично

é r12 |

ù |

|

é0ù |

||

|

ê |

ú |

|||

ê |

ú |

|

ê1ú |

||

êr22 |

ú |

|

ê |

ú |

|

r 2 = ê M |

ú ; |

D2 = |

|||

ê0ú . |

|||||

ê |

ú |

|

êM |

ú |

|

ërm2 |

û |

|

ê |

ú |

|

|

|

|

ë0û |

||

определяются |

все остальные векторы реакций, |

||||

заканчивая вектором r m . Выражения для них |

сведем в одно |

матричное равенство |

|

r = δ−1 , |

(1.29) |

36

Матричное исчисление

где

|

|

ér |

r |

L r |

ù |

|

|||

r = [r1 |

|

ê |

11 |

|

12 |

|

1n |

ú |

|

r 2 |

L r n ]= êr21 |

r22 |

L r2n |

ú |

– матрица жесткости (1.30) |

||||

|

|

ê |

M |

|

M |

M |

M |

ú |

|

|

|

ê |

|

r |

L r |

ú |

|

||

|

|

êr |

ú |

|

|||||

|

|

ë |

n1 |

|

n2 |

|

nn |

û |

|

= [D1 |

|

|

|

é1 |

0 |

L 0ù |

|

||

|

|

|

ê |

|

|

|

ú |

|

|

D2 L Dт |

]= ê0 |

1 |

M |

0ú |

= Е – единичная матрица. |

||||

|

|

|

|

êM |

M |

M |

M |

ú |

|

|

|

|

|

ê |

0 |

|

|

ú |

|

|

|

|

|

ë0 |

L 1û |

|

|||

Следовательно, |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

r = δ−1 , |

|

|

(1.31) |

||

т.е. матрица жесткости и матрица податливости взаимно

обратны.

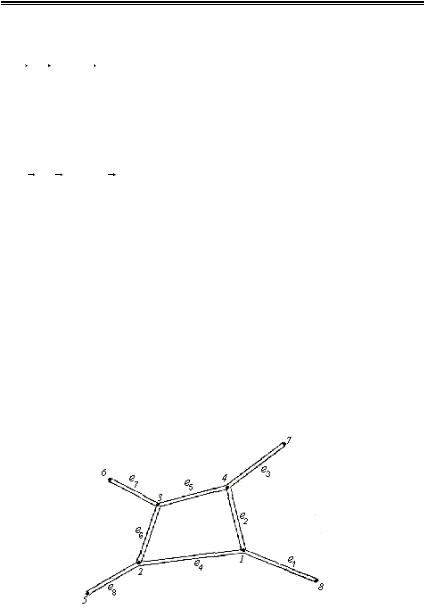

1.6. Матрицы в расчетах инженерных сетей

Матричная форма расчета является удобной и при расчете инженерных сетей. Для иллюстрации рассмотрим гидравлическую сеть, изображенную на рис. 1.6.

Рис. 1.6. Гидравлическая сеть

37

Матричное исчисление

В случае медленных (ламинарных) течений поток Q через

поперечное сечение трубы пропорционален разности давлений в начале и конце трубы. Таким образом, для элемента е6 (рис. 1.7) потоки в эту трубу в узлах 2 и 3 соответственно будут

Qe6 |

= ce6 ( p |

2 |

- p |

3 |

) , |

Qe6 |

= -ce6 ( p |

2 |

- p |

3 |

) , (1.32) |

2 |

|

|

|

3 |

|

|

|

||||

где |

р2 и р3 |

– давления в узлах 2 и 3, |

|

|

|||||||

Q2 и Q3 – потоки в тех же узлах,

с – постоянная, зависящая от свойств жидкости, диаметра и длины трубы.

Рис. 1.7. Элемент (труба) е6

В матричной форме уравнения (1.32) можно записать

e |

|

éQ2 |

ùe6 |

= |

é |

ce6 |

|

- ce6 ù |

é p2 |

ù |

||

Q |

6 |

= ê |

|

ú |

ê |

e |

|

e |

ú |

× ê ú |

||

|

|

ëQ3 û |

|

ë- c |

6 |

c 6 |

û |

ë p3 |

û |

|||

или |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

e |

|

ék e6 |

|

k e6 |

ù |

é p2 |

ù |

|

|

|

||

Q |

6 |

= ê |

22e |

|

23e ú |

× ê |

|

ú . |

|

|

|

|

|

|

êk |

6 |

|

k 6 |

ú |

ë p3 |

û |

|

|

|

|

|

|

ë |

32 |

|

33 |

û |

|

|

|

|

|

|

(1.32 а)

(1.32 б)

Уравнение (1.32 б) – это матричное уравнение для элемента e6. Оно также может быть записано в виде расширенного матричного уравнения, включающего все узлы сети:

38

|

|

|

Матричное исчисление |

|

|

|

|

|

|||||

é 0 ù |

é0 0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0ùé p1 |

ù |

|

||||

ê |

e6 |

ú |

ê |

e6 |

e6 |

0 |

0 |

0 |

0 |

úê |

|

ú |

|

êQ2 |

ú |

ê0 k22 |

k23 |

0úê p2 |

ú |

|

|||||||

êQ3e6 |

ú |

ê0 k32e6 |

k33e6 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0úê p3 |

ú |

|

|||

ê |

|

ú |

ê |

|

|

|

|

|

|

úê |

|

ú |

|

Qe6 = ê |

0 |

ú |

= ê0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0úê p4 |

ú |

(1.32 в) |

|

ê |

0 |

ú |

ê0 0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0úê p |

5 |

ú |

|

|

ê |

0 |

ú |

ê |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

úê |

ú |

|

|

ê |

ú |

ê0 0 |

0úê p6 |

ú |

|

||||||||

ê |

0 |

ú |

ê0 0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0úê p |

7 |

ú |

|

|

ê |

|

ú |

ê |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

úê |

ú |

|

|

ê 0 |

ú |

ê0 0 |

0úê p |

8 |

ú |

|

|||||||

ë |

|

û |

ë |

|

|

|

|

|

|

ûë |

û |

|

|

или в форме |

|

||

Qe6 = |

|

e6 p , |

(1.32 г) |

k |

|||

где р – вектор, компоненты которого p1 , |

p2 , …, p8 равны |

||

давлениям в узлах сети. |

|

||

Предположим, что жидкость поступает в сеть в узлах 1, 2, …, 8 с расходами R1, R2 ,…, R8 соответственно. Уравнение неразрывности для узла 2, например, имеет вид

8 |

|

R2 = åQ2ei = 0 + 0 + 0 + Q2e4 + 0 + Q2e6 + 0 + Q2e8 . |

(1.33) |

i=1 |

|

Система уравнений типа (1.33) может быть записана следующим образом:

éR |

ù |

|

éQe |

ù |

|

|

||

|

1 |

|

|

|

1 |

|

|

|

êR |

ú |

8 |

êQe |

ú |

8 |

(1.34) |

||

R = ê |

2 |

ú |

= åê |

2 |

ú |

= åQe . |

||

ê |

M |

ú |

e=1 |

ê |

M |

ú |

e=1 |

|

ê |

R |

ú |

ê |

e |

ú |

|

||

|

|

|

êQ |

ú |

|

|

||

ë |

8 û |

|

|

|

||||

|

ë |

8 |

û |

|

|

|||

Подстановка уравнений типа (1.32 г) в (1.34) приводит к

матричному уравнению системы

Kp=R. |

(1.35) |

Для заданных подводимых потоков узловые давления могут быть найдены путем решения уравнения (1.35). После этого расходы

39

Матричное исчисление

через каждую трубу можно вычислить с помощью уравнений типа

(1.32).

nПример 1.6. Пусть сеть труб, показанная на рис. 1.6, является частью системы водоснабжения поселка. Из-за повреждения дамбы давление в системе мало и поток в трубах считается ламинарным. Основываясь на этом, вычислим вытекающие потоки в узлах 6, 7 и 8 для следующих данных:

элемент е8 (подводящая магистраль) |

d=5 см, l= 1200 м; |

элементы е1, е3, е5 |

d=2,5 см, l= 900 м; |

элементы е2, е4, е6, е7 |

d=2,5 см, l= 450 м; |

Давление в узле 5 |

2 кг/см2 |

Давление в узлах 6, 7, 8 |

атмосферное (1 кг/см2). |

Перепад давления D р для ламинарного потока в трубе диаметром d и длиной l вычисляется по уравнению Гагена – Пуазейля

D р = 32mlv / d 2 , |

(1.36) |

где m – динамическая вязкость и v – средняя скорость, с использованием согласованной системы физических единиц.

Предполагается, что вода в системе имеет постоянную температуру

16°С, динамическая вязкость равна 1,1×10-4 кг·с/м2, все трубы горизонтальны и утечка в стыках пренебрежимо мала.

Из эксперимента известно, что поток в трубе ламинарный, если

число Рейнольдса Re = pvd/m, не превышает 2000. Для болыших значений

числа Рейнольдса связь между перепадом давления и расходом становится нелинейной.

Принимая плотность воды 10-3 кг/см3, проверим корректность предположения о ламинарности потоков в трубах. Расходы на выходе из узлов 6, 7 и 8 равны 830, 350 и 480 см3/С; числа Рейнольдса изменяются от 3100 в элементе е5, до 40000 в элементе е6 и, следовательно, предположение о ламинарности потока некорректно.

40

Матричное исчисление

1.7. Функции Excel для операций над матрицами

Для выполнения операций с матрицами используются матричные функции Excel.

Категория: математические. Функции:

МУМНОЖ(<матрица1>;<матрица2>) – возвращает произведение матриц.

МОБР(<матрица>) – возвращает матрицу, обратную к данной.

МОПРЕД(<матрица>) – вычисляет определитель исходной квадратной матрицы.

Категория: ссылки и массивы. Функция: ТРАНСП(<матрица>) – транспонирует исходную прямоугольную матрицу, поворачивая ее относительно главной диагонали.

При выполнении операции следует:

ØВыделить блок, где будет размещен результат матричной операции.

ØВ мастере функций выбрать нужную категорию и нужную функцию.

ØУбрать окно соответствующей функции (с помощью кнопки

) или отбуксировать в сторону от исходных данных.

) или отбуксировать в сторону от исходных данных.

ØВыделить исходную матрицу (бегущая пунктирная линия).

ØОдновременно нажать клавиши Shift+Ctrl+Enter.

41

Численные методы решения задач линейной алгебры

Глава 2. Численные методы решения задач линейной алгебры

«75% всех расчетных математических

задач приходится на решение систем линейных алгебраических уравнений»

Е. Валях

Применение численных методов, в принципе, сводит все задачи к алгебраическим. Традиционно выделяют четыре основных задачи линейной алгебры:

∙решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ);

∙вычисление определителя;

∙нахождение обратной матрицы;

∙определение собственных значений и собственных векторов матрицы.

2.1. Системы линейных алгебраических уравнений

Системы линейных алгебраических уравнений могут либо непосредственно составлять задачу, которую необходимо решить

(канонические уравнения метода сил, метода перемещений, смешанного, комбинированного методов – в расчетах статически неопределимых систем; уравнения равновесия (баланс сил) – в расчетах статически определимых систем и др.), либо задача

сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений той или иной структуры (краевые задачи, описываемые дифференциальными уравнениями, вариационные задачи и др.).

Система линейных алгебраических уравнений в общем случае имеет вид

a11 x1 + a12 x2 + ......... |

+ a1n xn = b1 |

|

a21 x1 + a22 x2 + ......... |

+ a2n xn = b2 . |

(2.1) |

42