- •1. Цель и задачи проекта

- •2. Задание на курсовое проектирование

- •3. Содержание курсового проекта

- •3.1. Введение

- •3.2. Анализ инженерно-геологических и гидрологических условий площадки

- •3.3. Выбор типа основания и фундаментов

- •3.4. Определение нагрузок, действующих на фундаменты сооружения

- •3.5. Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов

- •4. Проектирование фундаментов мелкого заложения на естественном основании

- •4.1. Выбор глубины заложения фундаментов

- •4.2. Расчет оснований по деформациям (вторая группа предельных состояний)

- •4.2.1 Определение осадки

- •4.2.2 Мероприятия по уменьшению деформаций оснований и влияния их на сооружение

- •4.2.3 Общие положения по проектированию оснований

- •4.3 Расчет оснований по несущей способности (первая группа предельных состояний)

- •5. Конструирование фундаментов на естественном основании по колонны

- •5.1 Определение высоты плитной части фундамента и размеров ступеней расчетом на продавливание

- •5.1.1 Расчет на продавливание по схеме 1

- •Черт. 21. Схема образования пирамиды продавливания во внецентренно нагруженных прямоугольных фундаментах при 0,5 (b - bc) h0,pl

- •5.1.2. Расчет на продавливание по схеме 2

- •5.1.3 Расчет плитной части фундамента на поперечную силу

- •5.1.4 Расчет плитной части фундамента на обратный момент

- •5.1.5 Определение сечений арматуры плитной части фундамента

- •5.1.6 Расчет поперечных сечений подколонника

- •5.1.7 Расчет подколонника на местное сжатие

- •5.1.8 Расчет фундаментов по образованию и раскрытию трещин

- •6. Конструктивные указания по проектированию фундаментов мелкого заложения

- •Черт. 40. Расположение горизонтальных сеток армирования стакана фундамента

- •7. Проектирование свайных фундаментов

- •7.1 Анализ инженерно-геологических и гидрологических условий площадки

- •7.2 Определение нагрузок действующих на фундаменты сооружения

- •7.3 Определение глубины заложения ростверка свайного фундамента

- •7.4 Выбор вида свай (забивные, сваи-оболочки, набивные, буровые, винтовые) и их геометрии

- •7.5 Определение несущей способности одиночной сваи по грунту

- •7.6 Определение требуемого количества свай в составе фундамента

- •7.7 Конструирование ростверка

- •7.8 Проверка расчетной нагрузки действующей на сваи в составе фундамента

- •7.9 Проверка расчетной нагрузки на сваю в кусте с учетом изгибающих моментов

- •7.10 Расчет свайных фундаментов по деформациям

- •7.11 Учет отрицательных сил трения

- •7.12 Проверка сваи по прочности материала

- •7.13 Расчет свайных ростверков

- •7.13.1 Расчет ростверка на продавливание железобетонной колонной

- •7.13.2 Расчет на продавливание угловой сваей

- •7.13.3 Расчет ростверка по поперечной силе в наклонных сечениях

- •7.13.4 Расчет ростверка на смятие под торцом колонн

- •7.13.5 Расчет ростверка на изгиб

- •7.13.6 Расчет ленточных ростверков под стены

- •7.14 Выбор оборудования для погружения свай

- •7.15 Определение проектного отказа свай

- •8. Устройство предварительно изготовленных свай вдавливанием

- •9. Технико-экономическое обоснование вариантов фундаментов

- •10. Производство работ нулевого цикла

- •11. Оформление курсового проекта

- •12. Защита курсового проекта

- •Приложение а

- •Приложение в Вспомогательные таблицы для расчета оснований и фундаментов

- •Максимальное давление грунта на подошву фундамента из бетона в15

- •Определение величины вылетов нижней ступени фундамента

- •Определение несущей способности железобетонных подколонников прямоугольного сечения Подколонник сечением 0,90,9 м

- •Подколонник сечением 1,20,9 м

- •Подколонник сечением 1,50,9 м

- •Подколонник сечением 1,21,2 м

- •Подколонник сечением 1,5 1,2 м

- •Подколонник сечением 1,81,2 м

- •Подколонник сечением 2,11,2 м

- •Подколонник сечением 2,71,2 м

- •Литература

4.2.1 Определение осадки

Осадка основания s с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства определяется методом послойного суммирования по формуле

(27)

(27)

где β - безразмерный коэффициент, равный 0,8;

![]() -

среднее значение дополнительного

вертикального нормального напряжения

в i-ом

слое грунта, равное полусумме указанных

напряжений на верхней

-

среднее значение дополнительного

вертикального нормального напряжения

в i-ом

слое грунта, равное полусумме указанных

напряжений на верхней

![]() и нижней

и нижней

![]() границах слоя по вертикали, проходящей

через центр фундамента;

границах слоя по вертикали, проходящей

через центр фундамента;

![]() и

и

![]() -

соответственно толщина и модуль

деформации i-го

слоя грунта;

-

соответственно толщина и модуль

деформации i-го

слоя грунта;

n - число слоев, на которое разбита сжимаемая толща основания.

При этом распределение вертикальных нормальных напряжений по глубине основания принимается в соответствии со схемой, приведенной на рис. 6.

При значительной глубине заложения фундаментов расчет осадки рекомендуется производить c использованием расчетных схем, учитывающих разуплотнение грунта вследствие разработки котлована.

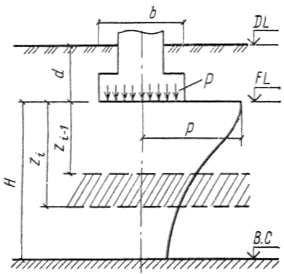

Рис. 6. Схема распределения вертикальных напряжений в линейно-деформируемом полупространстве:

DL - отметка планировки; HL - отметка поверхности природного рельефа; FL - отметка подошвы фундамента; WL - уровень подземных вод;

В.С - нижняя граница сжимаемой толщи;

d и dn - глубина заложения фундамента соответственно от уровня планировки и поверхности природного рельефа;

b - ширина фундамента; р - среднее давление под подошвой фундамента;

р0 - дополнительное давление на основание;

![]() и

и

![]() -

вертикальное напряжение от собственного

веса грунта на глубине z от подошвы

фундамента и на уровне подошвы;

-

вертикальное напряжение от собственного

веса грунта на глубине z от подошвы

фундамента и на уровне подошвы;

![]() и

и

![]() -

дополнительное вертикальное напряжение

от внешней нагрузки на глубине z от

подошвы фундамента и на уровне подошвы;

-

дополнительное вертикальное напряжение

от внешней нагрузки на глубине z от

подошвы фундамента и на уровне подошвы;

![]() -

глубина сжимаемой толщи.

-

глубина сжимаемой толщи.

Дополнительные

вертикальные напряжения на глубине z

от подошвы фундамента:

![]() -

по вертикали, проходящей через центр

подошвы фундамента, и

-

по вертикали, проходящей через центр

подошвы фундамента, и![]() - во вертикали, проходящей через угловую

точку прямоугольного фундамента,

определяются ло формулам

- во вертикали, проходящей через угловую

точку прямоугольного фундамента,

определяются ло формулам

![]() (28)

(28)

![]() (29)

(29)

где

![]() -

коэффициент, принимаемый по табл. 17

приложения В в зависимости от формы

подошвы фундамента и относительно

глубины, равной:

-

коэффициент, принимаемый по табл. 17

приложения В в зависимости от формы

подошвы фундамента и относительно

глубины, равной:![]() -

при определении

-

при определении

![]() и

и

![]() -

при определении

-

при определении![]() ;

;

![]() -

дополнительное вертикальное давление

на основание (для фундаментов шириной

-

дополнительное вертикальное давление

на основание (для фундаментов шириной

![]() м

принимается

м

принимается![]() ;

;

р - среднее давление под подошвой фундамента;

![]() -

вертикальное напряжение от собственного

веса грунта на уровне подошвы фундамента

[при планировке срезкой принимается

-

вертикальное напряжение от собственного

веса грунта на уровне подошвы фундамента

[при планировке срезкой принимается

![]()

![]() ,

при отсутствии планировки и планировке

подсыпкой

,

при отсутствии планировки и планировке

подсыпкой

![]() ,

где

,

где

![]() -

удельный вес грунта, расположенного

выше подошвы,d

и dn

- обозначены на рис. 6.

-

удельный вес грунта, расположенного

выше подошвы,d

и dn

- обозначены на рис. 6.

Дополнительные

вертикальные напряжения

![]() на глубинеz

по вертикали,

проходящей через произвольную точку А

(в пределах или за пределами рассматриваемого

фундамента с дополнительным давлением

по подошве, равным

на глубинеz

по вертикали,

проходящей через произвольную точку А

(в пределах или за пределами рассматриваемого

фундамента с дополнительным давлением

по подошве, равным

![]() )

определяются алгебраическим суммированием,

напряжений

)

определяются алгебраическим суммированием,

напряжений![]() в угловых точках четырех фиктивных

фундаментов (см. рис. 7) по формуле

в угловых точках четырех фиктивных

фундаментов (см. рис. 7) по формуле

![]() (30)

(30)

Дополнительные

вертикальные напряжения

![]() на

глубинеz

по вертикали, проходящей через центр

рассчитываемого фундамента, с учетом

влияния соседних фундаментов или

нагрузок па прилегающие площади

определяются по формуле

на

глубинеz

по вертикали, проходящей через центр

рассчитываемого фундамента, с учетом

влияния соседних фундаментов или

нагрузок па прилегающие площади

определяются по формуле

![]() (31)

(31)

где k - число влияющих фундаментов.

Рис

7. Схема к определению дополнительных

вертикальных напряжений

![]() в основании рассчитываемого фундамента

с учетом влияния соседнего фундамента

методом угловых точек:

в основании рассчитываемого фундамента

с учетом влияния соседнего фундамента

методом угловых точек:

а - схема расположения рассчитываемого - 1 и влияющего фундамента - 2:

б

- схема

расположения фиктивных фундаментов с

указанием знака напряжений

![]() под угломj-го

фундамента

под угломj-го

фундамента

При

сплошной равномерно распределенной

нагрузке на поверхности земли

интенсивностью q

(например, от веса планировочной насыпи)

значение

![]() для любой глубины определяется по

формуле

для любой глубины определяется по

формуле

![]() (32)

(32)

В случае односторонней пригрузки (на полуплоскости)

![]() (33)

(33)

Вертикальное

напряжение от собственного веса грунта

![]() на границе слоя, расположенного на

глубине z

от подошвы

фундамента, определяется по формуле

на границе слоя, расположенного на

глубине z

от подошвы

фундамента, определяется по формуле

![]() (34)

(34)

где

![]() -

удельный вес грунта, расположенного

выше подошвы фундамента;

-

удельный вес грунта, расположенного

выше подошвы фундамента;

![]() -

обозначение - см. рис. 6;

-

обозначение - см. рис. 6;

![]() и

и

![]() -

соответственно удельный вес и толщинаi-гo

слоя грунта.

-

соответственно удельный вес и толщинаi-гo

слоя грунта.

Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, но выше водоупора, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды по формуле

![]() (35)

(35)

где

![]() -

удельный вес частиц грунта, принимаемый

равным для песчаного грунта 26 кН/м3,

для пылевато-глинистого 27 кН/м3;

-

удельный вес частиц грунта, принимаемый

равным для песчаного грунта 26 кН/м3,

для пылевато-глинистого 27 кН/м3;

![]() -

удельный вес воды, принимаемый равным

10 кН/м3;

-

удельный вес воды, принимаемый равным

10 кН/м3;

е - коэффициент пористости.

Удельный

вес полностью водонасыщенных грунтов

(степень водонасыщения

![]()

удельный вес

удельный вес

![]() )

с учетом взвешивающего действия воды

определяется по формуле

)

с учетом взвешивающего действия воды

определяется по формуле

![]() (36)

(36)

где

![]() -

удельный вес грунта при полном

водонасыщении;

-

удельный вес грунта при полном

водонасыщении;

![]() -

удельный вес воды.

-

удельный вес воды.

При

определении

![]() в водоупорном слое следует учитывать

давление столба воды, расположенного

выше рассматриваемой глубины.

в водоупорном слое следует учитывать

давление столба воды, расположенного

выше рассматриваемой глубины.

Нижняя

граница сжимаемой толщи основания

принимается на глубине

![]() ,

где выполняется условие

,

где выполняется условие![]() (здесь

(здесь

![]() -

дополнительное вертикальное напряжение

на глубине

-

дополнительное вертикальное напряжение

на глубине

![]() по вертикали, проходящей через центр

подошвы фундамента);

по вертикали, проходящей через центр

подошвы фундамента);

![]() -

вертикальное напряжение от собственного

веса грунта.

-

вертикальное напряжение от собственного

веса грунта.

Если

найденная по указанному выше условию

нижняя граница сжимаемой толщи

находится в слое грунта с модулем

деформации

![]() МПа или такой слой залегает непосредственно

ниже глубины

МПа или такой слой залегает непосредственно

ниже глубины

![]() ,

нижняя граница сжимаемой толщи

определяется исходя из условия

,

нижняя граница сжимаемой толщи

определяется исходя из условия![]() .

.

Осадка основания, с использованием расчетной схемы линейно деформируемого слоя (см. рис. 8) определяется по формуле

![]() (37)

(37)

где

р -

среднее давление под подошвой фундамента

(для фундаментов шириной b<10

м принимается

![]() );

);

b - ширина прямоугольного фундамента или диаметр круглого;

![]() -

коэффициенты, принимаемые по табл. 18 и

19 приложения В;

-

коэффициенты, принимаемые по табл. 18 и

19 приложения В;

п - число слоев, различающихся по сжимаемости в пределах расчетной толщины слоя Н;

![]() -

коэффициенты, определяемые по табл. 20

приложения В в зависимости от формы

фундамента, соотношения сторон

прямоугольного фундамента и

относительной глубины, на которой

расположены подошва и кровля i-го

слоя соответственно

-

коэффициенты, определяемые по табл. 20

приложения В в зависимости от формы

фундамента, соотношения сторон

прямоугольного фундамента и

относительной глубины, на которой

расположены подошва и кровля i-го

слоя соответственно

![]() и

и![]() ;

;![]() -

модуль деформацииi-го

слоя грунта.

-

модуль деформацииi-го

слоя грунта.

Рис. 8. Схема к расчету осадок с использованием

расчетной схемы основания в виде линейно деформируемого слоя

Толщина линейно деформируемого слоя Н принимается до кровли грунта с модулем деформации Е >100 МПа, а при ширине (диаметре) фундамента b>10 м и среднем значении модуля деформации грунтов основания Е >10 МПа вычисляется по формуле

![]() ,

(38)

,

(38)

где

H0

и

![]() -

принимаются соответственно равными

для оснований, сложенных:

пылевато-глинистыми грунтами - 9 и 0,15

м; песчаными

грунтами - 6 и 0,1 м;

-

принимаются соответственно равными

для оснований, сложенных:

пылевато-глинистыми грунтами - 9 и 0,15

м; песчаными

грунтами - 6 и 0,1 м;

kp - коэффициент, принимаемый равным: kp=0,8 при среднем давлении под подошвой фундамента p=100 кПа, kp=1,2 при p=500 кПа, а при промежуточных значениях - по интерполяции.

Если основание сложено пылевато-глинистыми и песчаными грунтами, значение Н определяется по формуле

![]() (39)

(39)

где Hs - толщина слоя, вычисленная по формуле (38) в предположении, что основание сложено только песчаными грунтами;

hci - суммарная толщина слоев пылевато-глинистых грунтов в пределах от подошвы фундамента до глубины, равной Hci - значению Н вычисленному по формуле (38) в предположении, что основание сложено только пылевато-глинистыми грунтами.

Значение Н вычисленное по формулам (38) и (39), должно быть увеличено на толщину слоя грунта с модулем деформации Е<10 МПа, если этот слой расположен ниже Н и толщина его не превышает 0,2Н. При большей толщине слоя такого грунта, а также если вышележащие слон имеют модуль деформации Е<10 МПа, расчет деформаций основания выполняется по расчетной схеме линейно деформируемого полупространства.

Осадку основания sp при давлении под подошвой фундамента р превышающем расчетное сопротивление грунта основания R допускается определять по формуле

(40)

(40)

где

![]() -

осадка основания при давленииp=R

или p=1,2R;

-

осадка основания при давленииp=R

или p=1,2R;

![]() -

предельное сопротивление грунта

основания, определяемое

как отношение

силы предельного сопротивления основания

к приведенной площади подошвы

фундамента

-

предельное сопротивление грунта

основания, определяемое

как отношение

силы предельного сопротивления основания

к приведенной площади подошвы

фундамента

![]() ;

;

![]() -

вертикальное напряжение от собственного

веса грунта на уровне подошвы фундамента.

-

вертикальное напряжение от собственного

веса грунта на уровне подошвы фундамента.

Формулу

(40) можно применять при однородном

основании в пределах глубины

![]()

определяемой по формуле (41), но принимаемой

не менее

определяемой по формуле (41), но принимаемой

не менее

![]() (

(![]() -

ширина фундамента).

-

ширина фундамента).

![]() (41)

(41)

где

![]() -

то же, что в формуле (40);

-

то же, что в формуле (40);

![]() -

среднее значение модуля деформации

грунтов основания в пределах сжимаемой

толщи;

-

среднее значение модуля деформации

грунтов основания в пределах сжимаемой

толщи;

![]() -

безразмерный коэффициент, равный 0,8;

-

безразмерный коэффициент, равный 0,8;

![]() -

дополнительное вертикальное давление

на основание.

-

дополнительное вертикальное давление

на основание.

Пример 4.9 Рассчитать осадку ленточного фундамента промышленного здания при следующих данных.

С

поверхности до глубины 8,4 м (рис. 9)

залегает суглинок со следующими

характеристиками:

![]() кН/м3;

кН/м3;

![]() кН/м3;

кН/м3;

![]() ;

;![]() ;

;![]()

![]() кПа;

кПа;![]() °;

°;![]() МПа.

МПа.

Ниже

залегает глина, для которой

![]() кН/м3;

кН/м3;

![]() кН/м3;

кН/м3;

![]() ;

;![]() ;

;![]()

![]() кПа;

кПа;![]() °.

°.

Подземные воды в пределах исследуемых глубин не обнаружены.

Ширина фундамента b=3 м, глубина заложения d=6 м. Под здание отрывается общий котлован прямоугольной формы длиной L=144 м, шириной В=24 м и глубиной D=6 м.

Компрессионные испытания глины дали следующие результаты.

Таблица 2

Результаты компрессионных испытаний глины

|

ркПа |

0 |

50 |

100 |

150 |

200 |

150 |

100 |

50 |

0 |

|

е |

0,963 |

0,954 |

0,938 |

0,922 |

0,907 |

0,908 |

0,912 |

0,92 |

0,94 |

Расчетная нагрузка на основание с учетом веса фундамента N=870 кН/м.

Определяем расчетное сопротивление основания

![]()

Среднее давление на грунт под подошвой фундамента

Результаты

дальнейших вычислений сводим в табл.

3. Разбиваем толщу основания на

«элементарные» слои толщиной

![]() м.

Вычисляем значения

м.

Вычисляем значения

![]() .

Определяем значения коэффициента

.

Определяем значения коэффициента

![]() на границах

слоев по вертикали с учетом полученных

на границах

слоев по вертикали с учетом полученных

![]() .

Вычисляем на границах слоев вертикальные

напряжения от внешней нагрузки

.

Вычисляем на границах слоев вертикальные

напряжения от внешней нагрузки

![]() и собственного веса грунта

и собственного веса грунта![]() .

Вычисляем

.

Вычисляем![]() по соотношению

по соотношению

![]() .

Определяем

значения коэффициента

.

Определяем

значения коэффициента

![]() на границах «элементарных»

слоев с учетом полученных

на границах «элементарных»

слоев с учетом полученных

![]() и

и

![]() и производя линейную интерполяцию в

пределах значений

и производя линейную интерполяцию в

пределах значений

![]() -

00,5;

0,51,0;

1,02,0.

-

00,5;

0,51,0;

1,02,0.

Вычисляем

на границах «элементарных»

слоев значения вертикальных напряжений

![]() и

и

![]() .

Вычисляем модули деформаций

.

Вычисляем модули деформаций

![]() и

и

![]() для верхнего и нижнего слоев грунтавыполняем

в соответствии с рекомендациями п. 2.232

[8]. Результаты вычислений приведены в

таблице 3.

для верхнего и нижнего слоев грунтавыполняем

в соответствии с рекомендациями п. 2.232

[8]. Результаты вычислений приведены в

таблице 3.

![]() =0,8·60[(169+69)/2+163+136+101+69]/9800+0,8/60[(121+120)/2/1,05+(120+119)/2·1,15+(119+118)/2·1,28+(118+117)/21,42]/19600+0,8·60[(69+0)/2+44+23+8]/12500+0,8·60[(117+116)/2·1,55+(116+115)/2·1,65+(115+114)/2·1,75+(114+113)/2·1,19+

(113+98)/2·2,05+(98+89)/2·2,15+(89+81)/2·2,3+(81+75)/2·2,45+(75

+69)/2·2,55+(69+65)/2·2,65+(65+60)/2·2,75]/23500=2,9+0,9+0,4+1=5,2

см.

=0,8·60[(169+69)/2+163+136+101+69]/9800+0,8/60[(121+120)/2/1,05+(120+119)/2·1,15+(119+118)/2·1,28+(118+117)/21,42]/19600+0,8·60[(69+0)/2+44+23+8]/12500+0,8·60[(117+116)/2·1,55+(116+115)/2·1,65+(115+114)/2·1,75+(114+113)/2·1,19+

(113+98)/2·2,05+(98+89)/2·2,15+(89+81)/2·2,3+(81+75)/2·2,45+(75

+69)/2·2,55+(69+65)/2·2,65+(65+60)/2·2,75]/23500=2,9+0,9+0,4+1=5,2

см.

Таблица 3

Результаты

вычислений

![]() и

и

![]() к примеру 8

к примеру 8

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

0 |

1 |

290 |

121 |

24 |

0 |

1 |

121 |

169 |

|

1·19,6 |

1,05·19,6 |

|

0,6 |

0,4 |

0,977 |

283 |

133 |

27 |

0,1 |

0,992 |

120 |

163 |

|

1,1·19,6 |

1,15·19,6 |

|

1,2 |

0,8 |

0,881 |

255 |

145 |

29 |

0,2 |

0,984 |

119 |

136 |

9,8 |

1,2·19,6 |

1,28·19,6 |

|

1,8 |

1,2 |

0,755 |

219 |

158 |

32 |

0,3 |

0,976 |

118 |

101 |

|

1,35·19,6 |

1,42·19,6 |

|

2,4 |

1,6 |

0,642 |

186 |

170 |

34 |

0,4 |

0,968 |

117 |

69 |

|

1,5·23,5 |

1,55·23,5 |

|

3,0 |

2 |

0,55 |

160 |

183 |

37 |

0,5 |

0,96 |

116 |

44 |

|

1,6·23,5 |

1,65·23,5 |

|

3,6 |

2,4 |

0,477 |

138 |

195 |

39 |

0,6 |

0,951 |

115 |

23 |

|

1,7·23,5 |

1,75·23,5 |

|

4,2 |

2,8 |

0,42 |

122 |

208 |

42 |

0,7 |

0,942 |

114 |

8 |

|

1,8·23,5 |

1,9·23,5 |

|

4,8 |

3,2 |

0,374 |

108 |

221 |

44 |

0,8 |

0,934 |

113 |

0 |

|

2·23,5 |

2,05·23,5 |

|

5,4 |

3,6 |

0,337 |

98 |

234 |

47 |

0,9 |

0,925 |

112 |

|

|

2,1·23,5 |

2,15·23,5 |

|

6 |

4 |

0,306 |

89 |

246 |

49 |

1 |

0,916 |

111 |

|

12,5 |

2,2·23,5 |

2,3·23,5 |

|

6,6 |

4,4 |

0,208 |

81 |

259 |

52 |

1,1 |

0,906 |

110 |

|

|

2,4·23,5 |

2,45·23,5 |

|

7,2 |

4,8 |

0,258 |

75 |

271 |

54 |

1,2 |

0,897 |

109 |

|

|

2,5·23,5 |

2,55·23,5 |

|

7,8 |

5,2 |

0,239 |

69 |

284 |

57 |

1,3 |

0,887 |

107 |

|

|

2,6·23,5 |

2,65·23,5 |

|

8,4 |

5,6 |

0,223 |

65 |

297 |

59 |

1,4 |

0,878 |

106 |

|

|

2,7·23,5 |

2,75·23,5 |

|

9 |

6 |

0,208 |

60 |

310 |

62 |

1,5 |

0,868 |

105 |

|

|

2,8·23,5 |

|

Рис. 9. Расчетная схема к примеру 8

Пример

4.10 Определение

осадки за пределами линейной зависимости.

Ленточный фундамент под стену здания

расположен на пылеватом маловлажном

песке. Нагрузка на 1 м составляет 333 кН.

Фундамент заглублен в грунт на 1,6 м. Ниже

подошвы фундамента на глубине 1 м от нее

залегает мягкопластичный суглинок.

Характеристики грунтов основания

следующие. Песок пылеватый (верхний

слой): расчетные значения удельного

веса

![]() кН/м3

и

кН/м3

и

![]() кН/м3,

удельное сцепление

кН/м3,

удельное сцепление

![]() ,

угол внутреннего трения

,

угол внутреннего трения

![]() °,

°,![]() °.

Модуль деформации E=18

МПа.

°.

Модуль деформации E=18

МПа.

Суглинок

мягкопластичный (нижний слой): расчетные

значения удельного веса

![]() кН/м3,

кН/м3,

![]() кН/м3,

удельное сцепление

кН/м3,

удельное сцепление

![]() кПа,

кПа,

![]() кПа,

угол внутреннего трения (

кПа,

угол внутреннего трения (![]() °,

°,

![]() °,

модуль деформации E=9

МПа).

°,

модуль деформации E=9

МПа).

Расчет производится в следующем порядке.

1.

Вычисляется величина расчетного

сопротивления. Коэффициенты

![]() .

Принимаем ширину фундамента b=1,4

м. В данном случае

.

Принимаем ширину фундамента b=1,4

м. В данном случае

![]() °,

поскольку

°,

поскольку

![]() м

менее глубины верхнего слоя грунта под

подошвой фундамента, составляющей

1 м. Фактическое давление по подошве

м

менее глубины верхнего слоя грунта под

подошвой фундамента, составляющей

1 м. Фактическое давление по подошве

![]() кПа,

т.е. превышает расчетное сопротивление

грунта.

кПа,

т.е. превышает расчетное сопротивление

грунта.

2. Определяется величина осадки sp при давлении по подошве р=237 кПа (т. е. в пределах линейной зависимости), которая в этом случае составит sp=R=3,82см. Определим осадку за продолами линейной зависимости, т. е. при p>R, например при р=1,2R=1,2237=284 кПа. По формуле (41) определяется глубина, в пределах которой вычисляются средние значения расчетных характеристик

![]()

![]()

![]()

![]()

В рассматриваемом случае при b=1,4 м, d=1,6 м и l=1 м pu=530,8 кПа.

3. Вычисляется по методу линейно деформируемого полупространства осадка sp=R=sR. При p=R=237кПа и, следовательно, p0=237-28.8=208,2 кПа, получены значения sR =3,82 см и Hc=6,8 м.

4. По формуле (40) вычисляется осадка при р=284 кПа

![]()

Предельные значения совместной деформации основания и сооружения устанавливаются исходя из необходимости соблюдения:

а)

технологических пли архитектурных

требований к деформациям сооружения

(изменение проектных уровней и положений

сооружения в целом, отдельных его

элементов и оборудования, включая

требования к нормальной работе

лифтов, кранового оборудования, подъемных

устройств элеваторов и т. п.) -![]() ;

;

б)

требований к прочности, устойчивости

и трещиностойкости конструкций, включая

общую устойчивость сооружения -![]() .

.

Проверка

соблюдения условия

![]() производится

при разработке типовых и индивидуальных

проектов в составе расчетов сооружения

во взаимодействии с основанием после

соответствующих расчетов конструкций

сооружения по прочности, устойчивости

и трещиностойкости.

производится

при разработке типовых и индивидуальных

проектов в составе расчетов сооружения

во взаимодействии с основанием после

соответствующих расчетов конструкций

сооружения по прочности, устойчивости

и трещиностойкости.

Предельные значения деформаций оснований допускается принимать согласно табл. 22 приложения В.

В проектах, сооружений, расчетная осадка которых превышает 8 см, следует предусмотреть соответствующий строительный подъем сооружения (повышение «нулевой» отметки), а также мероприятия, не допускающие изменений проектных уклонов вводов и выпусков инженерных коммуникаций и обеспечивающие сохранность коммуникаций в местах их пересечения со стенами сооружения.