экология_2 / Лекции / Лекция 4 Биосфера

.docЛекция 4

Учение о биосфере. Ресурсы биосферы и пути их рационального использования

Правильно понять, найти рациональное решение проблемы взаимодействия системы «общество – техника – природа» помогает учение о биосфере, принадлежащее русскому ученому Владимиру Ивановичу Вернадскому.

Биосфера – наружная оболочка Земли, область распространения жизни, которая включает все живые организмы и все элементы неживой природы, образующие среду обитания живых организмов.

Биосферу Вернадский рассматривал как качественно отличную оболочку Земли, развитие которой в значительной мере определяется деятельностью живых организмов.

Согласно Вернадскому, жизнь подчиняет себе другие планетарные процессы, определяет химическое состояние наружной коры нашей планеты. Живые организмы, существующие, стареющие и умирающие в течение сотен миллионов лет, порождают всеобщий планетарный процесс – миграцию химических элементов, движение земных атомов. Живое вещество рассматривается Вернадским в качестве носителя свободной энергии в биосфере.

Вернадский рассматривает биосферу не как любую совокупность живых организмов, а как единое пространство, в котором сосредоточена жизнь и осуществляется постоянное взаимодействие всего живого с неорганическими условиями среды.

Биосфера по Вернадскому представляет собой сложную природную систему и включает:

-

«живое вещество», т.е. множество живых организмов.

-

«биогенное вещество», т.е. органоминеральные или органические продукты, созданные живым веществом (каменный уголь, торф, подстилка, гумус - верхний плодородный слой почвы).

-

«биокосное вещество», созданное живыми организмами вместе с неживой природой (вода, атмосфера, осадочные породы).

-

«косное вещество», образованное без участия живых организмов (магматические горные породы).

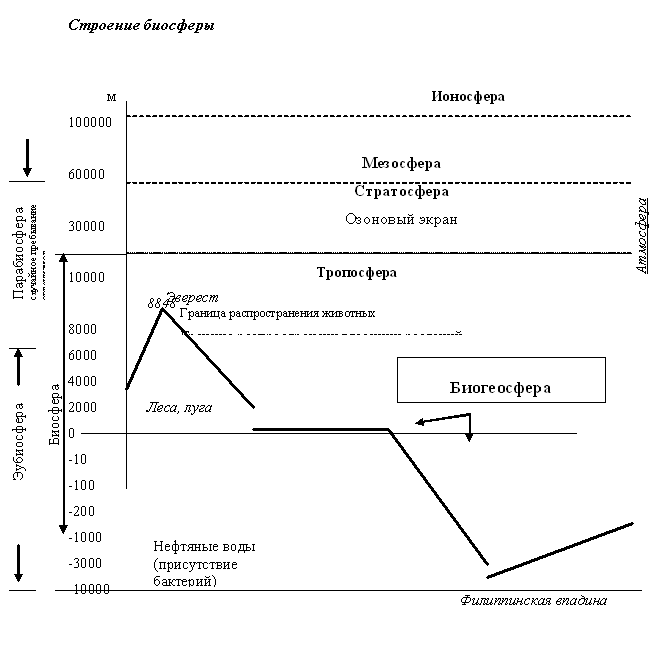

Строение биосферы

Биосфера охватывает нижнюю часть атмосферы, всю гидросферу – океаны, моря, поверхностные воды суши, а также верхнюю часть литосферы. Верхней границей биосферы является озоновый слой (20-30 км от земной поверхности), а её нижняя граница не опускается в литосферу ниже 2-3 км.

В пределах биосферы выделяют две категории слоев: собственно биосферу, где живое вещество локализовано постоянно (эубиосферу), а также расположенные выше и ниже ее соответственно парабиосферу и метабисферу. В эти слои организмы могут попадать лишь случайно.

Озоновый экран – это слой атмосферы в пределах стратосферы, расположенный на разной высоте от поверхности Земли и имеющий наибольшую плотность озона на высоте 22-26 км. Высота озонового слоя у полюсов оценивается в 7-8 км, у экватора – 17-18 км, а максимальная высота присутствия озона – 45-50 км. Выше озонового экрана существование жизни без специальной защиты невозможно из-за жёсткого ультрафиолетового излучения Солнца.

Метабиосфера не опускается ниже 10-15 км, а нижней границей эубиосферы считаются донные отложения океана и верхние горизонты литосферы, подвергающиеся ныне (или подвергавшиеся в прошлом) воздействию живых организмов. К биосфере, например, относятся некоторые полезные ископаемые, в частности каменный уголь – продукт фотосинтеза растений в прошлые геологические эпохи. С учетом протяженности всех названных слоев по вертикали общая мощность оценивается в 33-35 км.

Основу жизни на Земле составляет процесс фотосинтеза, осуществляемый наземными растениями, пресноводными водорослями и морским фитопланктоном (совокупность свободноплавающих растительных организмов, населяющих толщу воды). Фотосинтез представляет собой процесс образования растениями богатых энергией органических соединений, под влиянием солнечного света, в результате которого двуокись углерода (СО2) и вода превращаются в углеводы (например, глюкозу), а в качестве побочного продукта выделяется кислород. Кислород атмосферы Земли является результатом фотосинтеза. Ежегодно растения Земли образуют около 380 млрд. тонн биомассы (в перечёте на сухое вещество) и одновременно выделяют в атмосферу около 350 млрд. тонн свободного кислорода.

Современная биосфера начала формироваться около двух миллиардов лет назад, когда в океанах возникли морские организмы, которые были способны использовать солнечную энергию в синтезируемых ими органических веществах и при этом расщеплять молекулу воды с выделением свободного кислорода. Молекулярный кислород накапливался в течение сотен миллиардов лет, что привело к возникновению атмосферы и в ней слоя озона, обеспечивающего защиту живых организмов от разрушительного ультрафиолетового излучения Солнца. Поэтому заселение суши началось, вероятно, 400 млн. лет назад.

В настоящее время по данным американского учёного Т. Добжанского, на Земле насчитывается 1265500 видов организмов (1млн. видов животных и 265500 видов растений).

Если охарактеризовать биосферу по её биомассе, т.е. по количеству вещества живых организмов, выраженном в тоннах сухой массы, то окажется, что на континентах преобладает биомасса зелёных растений, а в океанах - животных. При этом биомасса океанов довольно низка и составляет всего 0.13% от суммарной биомассы всех живых организмов Земли, в то время как поверхность всей гидросферы занимает 70.8% поверхности планеты.

Биосфера распределена по поверхности Земли неравномерно. Она сформирована в виде природных комплексов, которые называются экосистемами (экологическими системами), или биоценозами. Термин введён В.Н. Сукачёвым.

Питание, дыхание и размножение организмов и связанные с ними процессы создания, накопления и распада органического вещества обеспечивают постоянный круговорот вещества и энергии. С этим круговоротом связана миграция атомов химических элементов – их биогеохимические циклы, в ходе которых атомы большинства химических элементов проходят бесчисленное число раз через живое вещество. Так, например, весь кислород атмосферы оборачивается через живое вещество за 2000 лет, углекислый газ - за 200-300 лет, а вся вода биосферы за 2 млн лет. Разные организмы в разной степени способны аккумулировать из среды обитания различные элементы: содержание углерода в растениях в 200 раз, а азота – в 30 раз превышает их уровень в земной коре. Под влиянием живых организмов происходит интенсивная миграция атомов элементов с переменной валентностью (Fe, Mn, Cr, S, P, N, W), создаются их новые соединения, происходит отложение сульфидов и минеральной серы, образование сероводорода и т.п. Большим разнообразием органических соединений характеризуется состав самих организмов. Благодаря живому веществу на планете образовались почвы и органоминеральное топливо.

Биосфера является единственным местом обитания человека и других живых организмов, причём из построений Вернадского и ряда других учёных следует закон незаменимости биосферы.

Биосфера – это единственная система, обеспечивающая устойчивость среды обитания при любых возникающих возмущениях. Нет никаких оснований надеяться на построение искусственных сообществ, обеспечивающих стабилизацию окружающей среды в той же степени, что и естественные сообщества.

Понятно, что в данном законе имеются в виду возмущения природного происхождения, поскольку антропогенные возмущения могут представлять собой катастрофу на биосферном уровне.

Из этого закона следует, что конечная задача охраны природы – это сохранение биосферы как естественного и единственного места обитания человеческого общества.

Современные философские концепции сводятся к тому, что процесс взаимодействия общества и биосферы должен быть управляем, с тем, чтобы неизбежный НТП не привёл к деградации биосферы как среды обитания общества.

В отличие от биогенеза этот этап эволюции биосферы рассматривают как этап разумного развития, т.е. ноогенеза. Соответственно происходит постепенное превращение биосферы в ноосферу – оболочка Земли, включающая общество с промышленностью, языком, хозяйственной деятельностью, религией и всеми иными атрибутами

Подлинным основателем учения о ноосфере в ее современном понимании был В.И. Вернадский. Он развил материалистическое учение о ноосфере, показав, что она находится не над биосферой, не вне ее, а является закономерным этапом развития самой биосферы, этапом разумного регулирования взаимоотношений человека и природы.

Таким образом, закон ноосферы Вернадского имеет следующую формулировку:

Биосфера неизбежно превратится в ноосферу, т.е. в сферу, где разум человека будет играть доминирующую роль в развитии системы человек – природа.

Этот закон справедлив, хотя некоторые учёные рассматривают его как утопию. Смысл закона ноосферы видится в том, что люди будут управлять не природой, а, прежде всего собой.

Учение о ноосфере получило развитие в работах русских ученых М.М. Кашмилова (1979), В.П. Казначеева 1985г. Современные ученые также рассматривают ноосферу как новую высшую стадию эволюции биосферы, связанную с возникновением и развитием в ней человечества, которое, познавая законы природы и совершенствуя технику, создает техносферу и начинает оказывать определяющее влияние на ход биосферных и космических процессов.

Уже в начале XX в. В.И.Вернадский начал говорить о том, что воздействие человека на окружающую Природу растет столь быстро, что не за горами время, когда он превратится в основную геологообразующую силу. И как следствие он должен будет принять на себя ответственность за будущее развитие Природы. Развитие окружающей среды и общества сделаются неразрывными. Биосфера перейдет однажды в сферу разума – в ноосферу. Произойдет великое объединение, в результате которого развитие планеты будет направляться силой Разума. «Биосфера XX столетия превращается в ноосферу, создаваемую прежде всего ростом науки, научного понимания и основанного на ней социального труда человечества... Взрыв научного творчества <...> создает переход биосферы в ноосферу».

Интересно отметить, что разработанное В.И.Вернадским учение о биосфере Земли и неизбежности ее эволюционного превращения в ноосферу современниками не было воспринято. Отношение к этой части его творчества начало резко изменяться в 70-е гг. нашего столетия, когда начался бурный рост численности населения земного шара, сопровождаемый быстрым истощением природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. Организация Объединенных Наций в 1972 г. созвала в Стокгольме Первую международную конференцию по окружающей среде и развитию, в которой участвовали делегации 106 стран. Конференция пришла к неутешительным выводам. Она констатировала не только истощение природных ресурсов (в отдельных странах – даже запасов питьевой воды), но и вредное воздействие загрязнения окружающей среды на состояние здоровья больших человеческих популяций - широкое распространение раковых, сердечно-сосудистых, легочных, желудочно-кишечных и аллергических заболеваний, не говоря уже о многочисленных случаях прямого отравления. Поэтому она обратилась к правительствам всех стран мира с призывом немедленно создать государственные органы охраны природы. Учение В.И.Вернадского о биосфере Земли и неизбежности ее эволюционного превращения в ноосферу приобрело исключительно важное значение. Стали активно издаваться и переиздаваться его работы, проводиться конференции, посвященные проблемам ноосферного развития.