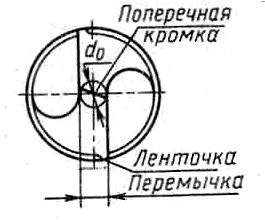

Основные части сверла

Рис. 1 Части сверла

Основные части сверла.Режущая часть (рис.1). Калибрующая (направляющая, транспортирующая) часть. Эти две части образуют рабочую часть сверла. Соединительная часть (шейка). Хвостовая часть.

Рабочая частьсовместно с режущей и калибрующей частями образует две винтовые канавки и два зуба (пера), обеспечивающих процесс резания.

Калибрующая частьсверла, предназначенная для удаления стружки из зоны резания. Калибрующая часть по всей своей длине имеет ленточку и совместно с ней служит для направления сверла в отверстии.

Шейкау сверл служит для выхода шлифовального круга, а также для маркировки сверл.

Хвостовая частьбывает цилиндрической или конической с конусом Морзе. На конце хвостовой части имеется поводок или лапка.

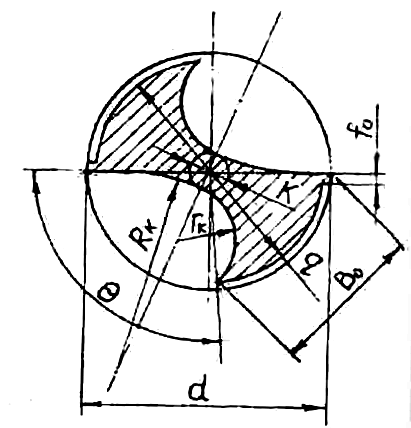

Конструктивные элементы сверла

Сверло имеет сложную конструкцию и характеризуется диаметром и длиной сверла, шириной и высотой ленточки, диаметром спинки, центральным углом канавки, шириной зуба (пера) и диаметром (толщиной) сердцевины.

Диаметр сверла (d).Выбор диаметра сверла зависит от технологического процесса получения данного отверстия.

Ленточка сверла.Обеспечивает направление сверла в процессе резания, уменьшает трение об поверхность отверстия и уменьшает теплообразование.

Ш ирина

ленточки бывает от0,2–2мм в зависимости

от диаметра сверла. Ширину ленточки

выбирают:

ирина

ленточки бывает от0,2–2мм в зависимости

от диаметра сверла. Ширину ленточки

выбирают:

при обработке легких сплавов равной

f=1,2+0,2682ln{d-18+[(d-18)2+1]1/2};

при обработке других материалов

f=(0,1…0,5)d1/3.

Высота ленточки обычно составляет 0,025dмм.

Для уменьшения трения при работе на ленточках делают утонение по направлению к хвостовику, т.е. обратную конусность по диаметру на каждые 100 мм длины. Для быстрорежущих сверл обратная конусность по диаметру составляет 0,03-0,12 мм. Для твердосплавных сверл – 0,1-0,12 мм.

С ердцевина

сверлавлияет на прочность и жесткость,

характеризуется диаметром сердцевины

–dо. Величина

диаметра сердцевины выбирается в

зависимости от диаметра сверла. Для

повышения жесткости и прочности сверла

его сердцевина утолщается к хвостовику

на 1,4-1,8 мм на каждые 100 мм длины.

ердцевина

сверлавлияет на прочность и жесткость,

характеризуется диаметром сердцевины

–dо. Величина

диаметра сердцевины выбирается в

зависимости от диаметра сверла. Для

повышения жесткости и прочности сверла

его сердцевина утолщается к хвостовику

на 1,4-1,8 мм на каждые 100 мм длины.

Перемычка сверла оказывает влияние на процесс резания.

Режущие элементы сверла. Рабочая часть сверла (см. рис.) имеет шесть лезвий (режущих кромок). Двеглавные режущие кромки(1-2, 1’-2’). Двевспомогательных кромки(1-3, 1’-3’) расположенных на калибрующей части и служащие для направления сверла в процессе работы. Двепоперечные кромки(0-2, 0-2’) образующие перемычку. Все эти лезвия расположены на двух зубьях и имеют непрерывную пространственную режущую кромку, состоящую из пяти разнонаправленных отрезков (3-1, 1-2, 2-2’, 2’-1’, 1’-3’).

Геометрические параметры сверла

Угол при вершине сверла - 2.Для быстрорежущих сверл 118-120о, для твердосплавных 130-140о. Угол влияет на производительность и стойкость сверла, на силы резания, длину режущей кромки и элементы сечения стружки.

Угол наклона поперечного лезвия(перемычки)-(=50-55о).

Угол наклона винтовых канавок сверла оказывает влияние на прочность, жесткость сверла и стружкоотвод.

Рекомендуется для хрупких материалов =10-16о, для обработки материалов средней прочности и вязкости -=25-35о, для обработки вязких материалов -=35-45о.

Угол наклона винтовой канавки в данном сечении х определяется по формуле

![]()

где r– радиус сверла;

rх– радиус сверла в рассматриваемой точке.

Шаг винтовых канавок р.![]()

где D– диаметр сверла.

Диаметр сердцевины сверла – do или К принимают равнымК=(0,125…0,145)D.

Для упрочнения инструмента диаметр Кувеличивается к хвостовику сверла на 1,4 – 1,8 мм на 100 мм длины.

Диаметр спинки зуба сверлаqвыбирают по зависимостиq= (0,99…0,98)D.

П рофиль

стружечных канавок.

рофиль

стружечных канавок.

Угол стружечной канавкиθпри обработке легких сплавов равен 116о, других материалов 90…93о.

Радиусы дуг, образующих профиль винтовой канавки сверла принимаются равнымиRк=(0,75…0,9)D, rк=(0,22…0,28)D, а центры дуг лежат на прямой, проходящей через центр поперечного сечения сверла.

Ширина пера.Различают ширину пера в нормальном к оси сечениюВои в сечении, нормальном направлению стружечной канавкиВ, которую указывают на чертеже инструмента. Ширину пераВоопределяют в нормальном к оси сверла сечении по формуле:

![]()

Передний угол главных режущих кромок .Угол является величиной переменной, наибольшее его значении на периферии сверла, а наименьшее – в центре. Угол может быть определен в нормальномN-N(N)сечении. Максимальное значение находится по формуле

![]()

Передние углы на поперечной режущей кромкеимеют большие отрицательные значения (могут достигать -60о). Меняются по длине кромки. Наибольшее значение в центре сверла.

Это приводит к следующему: режущая кромка не режет, а вдавливается в металл. На это тратится 65% осевой силы резания и 15% крутящего момента. Для уменьшения осевой силы уменьшают угол при вершине сверла, при этом крутящий момент возрастает и улучшаются его режущие свойства.

Задний угол главных режущих кромок -образуется на режущей части сверла на главных и поперечных режущих кромках. Является переменным и измеряется в нормальном и цилиндрическом сечениях.

![]()

Минимальное значение принимает на периферии сверла, максимальное – в центре. Эпюра углов показана на рисунке. Для сверл из быстрорежущих сталей принимается =8-15о. Для твердосплавных=4-6о.

Изменение передних и задних углов в процессе резания. В процессе резания передние и задние углы меняются и отличаются от углов заточки. Их называют кинематическими или действительными углами резания. Наибольшее значение при сверлении имеет кинематический задний угол.

Кинематический задний угол кизменяется вдоль главной режущей кромки сверла. Зависит от подачи и радиуса рассматриваемой точки режущего лезвия. Для обеспечения достаточного значения заднего угла в процессе резания его делают переменным вдоль режущей кромки. На периферии 8-14о, а у сердцевины 20-25ов зависимости от диаметра сверла.

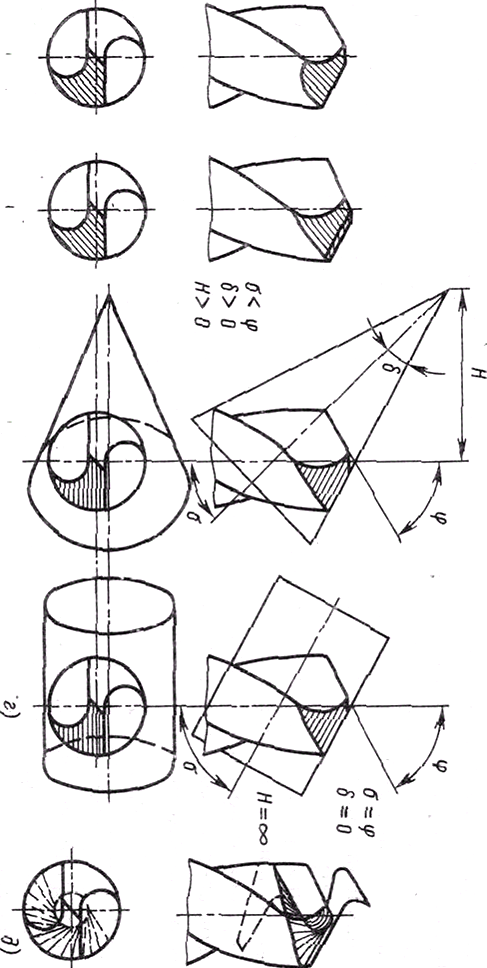

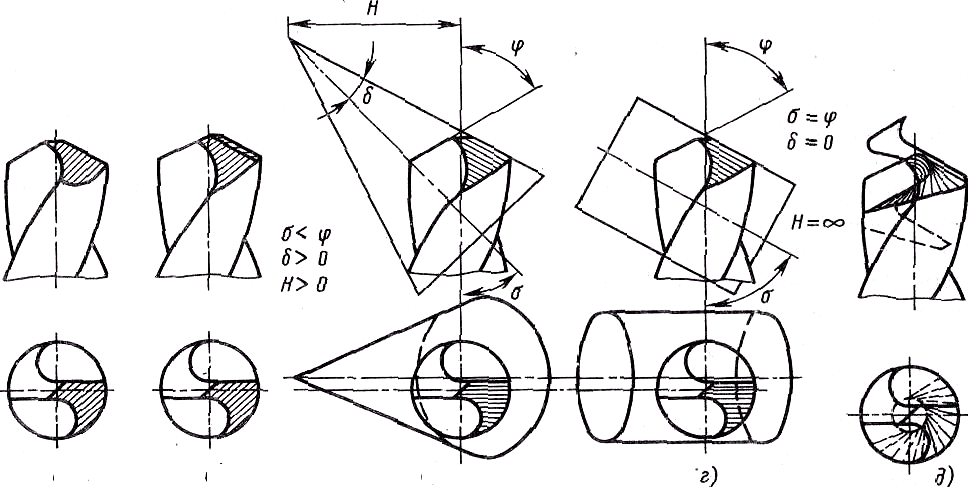

Ф ормы

задней поверхности сверл.Различают

одноплоскостные и двухплоскостные

формы задней поверхности.

ормы

задней поверхности сверл.Различают

одноплоскостные и двухплоскостные

формы задней поверхности.

Оформление задней поверхности по плоскости. Это наиболее простой одноплоскостной способ заточки сверл, при нем необходимо иметь задние углы не менее 20 - 25°. При этом способе заточки значения заднего углаи угла наклона поперечной кромки зависят от угла при вершине сверла2 и заднего угла на периферии.

Недостатком таких сверл является прямолинейная поперечная кромка, которая при работе без кондуктора не обеспечивает правильного центрирования сверла.

К двухплоскостной форме задней поверхности

сверл относится коническая, цилиндрическая

и винтовая форма задней поверхности.

двухплоскостной форме задней поверхности

сверл относится коническая, цилиндрическая

и винтовая форма задней поверхности.

Такая форма задней поверхности позволяет получить независимые значения заднего угла на периферии , угла при вершине2 и угла наклона поперечной кромки.

Коническая форма задней поверхности сверлаявляется участком конической поверхности.

Для образования задних углов вершина конуса смещается относительно оси сверла на величину Н, равную или больше радиуса перемычки, и ось конуса наклонена к продольной оси сверла под углом.

Цилиндрическая форма задней поверхности сверла является участком цилиндрической поверхности. Этот метод применяют редко.

Винтовая форма задней поверхности сверлаявляется развертывающейся винтовой поверхностью. Она позволяет получить рациональное распределение значений задних углови более выпуклую поперечную кромку сверла, что улучшает самоцентрирование сверла при работе.

У таких сверл увеличиваются значения задних углов на поперечной режущей кромке, что приводит к уменьшению осевых нагрузок. Большим преимуществом винтовой заточки является возможность автоматизации процесса заточки.