- •Электрический привод

- •Пермь 2010 Содержание

- •Введение

- •Механика электропровода

- •1.1 Кинематическая схема электропривода. Силы и моменты, действующие в системе электропривода

- •1.2 Механические характеристики производственных механизмов при типовых нагрузках Для теории и практики электропривода большое значение имеют понятия механической характеристики рабочей машины.

- •1.3 ПриведениеJ, МсFc,mи с – жесткостей упругих элементов к расчетной скорости и расчетные схемы механической части электропривода.

- •1.4 Уравнение движения и режимы работы электропривода как динамической системы.

- •Понятие об электромеханических и механических характеристиках и режимах работы двигателей.

- •Электромеханические свойства электродвигателей

- •3.1 Естественные и искусственные электромеханические и механические характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения

- •3.2 Тормозные режимы двигателя независимого возбуждения Торможение с рекуперацией энергии в сеть

- •Торможение противовключением

- •Динамическое торможение

- •3.3 Расчет механических характеристик двигателя независимого возбуждения

- •3.4 Расчет сопротивлений для якорной цепи днв

- •3.5 Естественные и искусственные механические характеристики двигателя постоянного тока последовательного возбуждения (дпв)

- •3.6 Тормозные режимы двигателей последовательного возбуждения

- •3.7 Расчет искусственных электромеханических и механических характеристик дпв.

- •3.8 Расчет пусковых сопротивлений для якорной цепи дпв

- •3.9 Электромеханические свойства двигателя постоянного тока смешанного возбуждения (дсв)

- •3.10 Расчет тормозных сопротивлений для двигателей постоянного тока

- •3.11 Естественные механическая и электромеханическая характеристика асинхронного двигателя (ад)

- •3.12 Искусственные механические характеристики ад при изменении параметров цепей двигателя и питающей сети.

- •3.13 Тормозные режимы асинхронного двигателя

- •3.14 Расчет естественной и искусственных механических характеристик ад

- •3.15 Расчет сопротивлений для роторной цепи ад

- •3.16 Электромеханические свойства синхронного двигателя сд

- •4. Переходные режимы электроприводов

- •4.1 Общая характеристика переходных режимов электроприводов, их классификация и понятие об оптимальных переходных процессах

- •4.6 Графический метод интегрирования уравнения движения (метод пропорций)

- •4.8 Переходный процесс в электроприводе с двигателем независимого возбуждения при изменении магнитного потока

- •5. Регулирование координат электропривода

- •5.1 Требования к координатам электропривода и формированию его статических и динамических характеристик

- •5.2 Основные показатели способов регулирования координат электропривода

- •5.3 Системы управляемый преобразователь – двигатель (уп–д)

- •5.4 Система генератор–двигатель постоянного тока (г–д)

- •5.5 Расчет статических механических характеристик в системе г-д

- •5.6 Система тиристорный преобразователь – двигатель (тп–д)

- •5.7 Торможение и реверсирование двигателя в системе тп-д и статические механические характеристики реверсивного вентильного электропривода постоянного тока

- •5.8 Расчет статических механических характеристик в системе тп-д

- •5.9 Коэффициент мощности и основные технико-экономические показатели системы тп-д

- •5.10 Законы частотного регулирования асинхронными двигателями

- •5.11 Статические механические характеристики ад, при частотном управлении с компенсацией падений напряжений

- •5.12 Система пч-ад с электромашинным и статическим преобразователем частоты и основные технико-экономические показатели

- •5.13 Регулирование скорости ад в каскадных схемах. Принцип регулирования и понятие об электрическом и электромеханическом каскадах

- •5.14 Каскад с асинхронным двигателем, работающим в режиме двойного питания

- •5.15 Каскады ад с машиной постоянного тока и вентильным преобразователем

- •5.16 Регулируемый электропривод переменного тока с вентильным двигателем (вд)

- •6. Нагревание электродвигателей и основы их выбора по мощности

- •6.1 Общие сведения о нагревании двигателей и нагрузочныхдиаграммах электроприводов

- •6.2 Номинальные режимы работы электродвигателей

- •6.3 Нагревание и охлаждение двигателей при длительном режиме работы с постоянной нагрузкой

- •6.4 Нагревание двигателей при кратковременном режиме работы с постоянной нагрузкой

- •6.5 Нагревание двигателей при повторно-кратковременном режиме работы

- •6.6 Предварительный выбор двигателей по мощности

- •6.7 Проверка допустимой нагрузки двигателя по методу средних потерь

- •6.8 Определение потерь и кпд двигателя при номинальной и неноминальной нагрузке

- •6.9 Проверка допустимой нагрузки двигателя по методу эквивалентного (среднеквадратичного) тока

- •6.10 Проверка допустимой нагрузки двигателя по методам эквивалентного момента и эквивалентной мощности

- •6.11 Выбор мощности двигателя для работы с длительной неизменной нагрузкой

- •6.12 Выбор мощности двигателя для кратковременного режиме работы

- •6.13 Выбор мощности двигателя для повторно-кратковременного режима работы

- •6.14 Выбор двигателей для работы в режимахS4s8 и выбор преобразователей для регулируемых электроприводов

- •6.15 Особенности выбора мощности ад с к.З. Ротором и определение допустимого числа включений их в час при повторно-кратковременном режиме работы

- •7. Энергетика электроприводов

- •7.1 Потери энергии при установившемся режиме работы нерегулируемого электропривода

- •7.2 Потери мощности и энергии в установившемся режиме регулируемого электропривода

- •7.4 Потери энергии при переходных процессах в нерегулируемом электроприводе

- •7.5 Потери энергии при переходных процессах в регулируемом электроприводе и способы уменьшения потерь энергии

- •8. Принципы автоматизации процессов

- •Использованная литература

3.6 Тормозные режимы двигателей последовательного возбуждения

Двигатель последовательного возбуждения в обычной схеме включения позволяет получить только 2 тормозных режима: противовключение и динамическое торможение. Торможение с рекуперацией энергии в сеть невозможно, т.к. у них ЭДС не может быть больше приложенного напряжения. Даже в идеальном случае, когда ток в якоре станет равным 0, (при ω=∞) ЭДС может быть лишь равной U сети.

Торможение противовключением является для ДПВ основным тормозным режимом и широко применяется для грузоподъемных механизмов, механизмов передвижения и поворота.

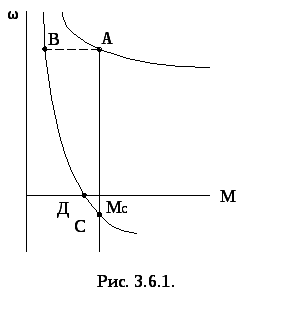

Для

перевода из двигательного режима,

соответствующего подъему груза, в режим

противовключения, соответствующий

тормозному спуску, в цепь якоря вводится

добавочное сопротивление. Момент

двигателя становится меньше МС

(т. В на рис.3.6.1). В т. Д подъем груза

прекращается. После остановки подъема

под действием МС

груз начинает опускаться. При скорости,

соответствующей т. С, момент М двигателя

сравняется с МС

и спуск будет происходить с постоянной

скоростью. При изменении направления

вращения ЭДС двигателя изменит свой

знак и станет действовать согласно с

напряжением сети. Ток якоря

![]() увеличится, а момент М по отношению к

моменту МС,

будет тормозным.

увеличится, а момент М по отношению к

моменту МС,

будет тормозным.

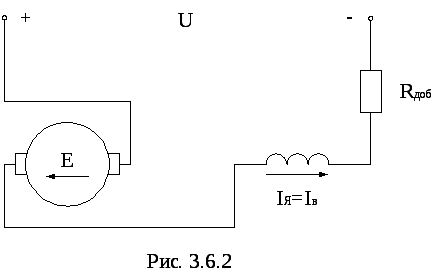

Для торможения механизмов с реактивным моментов сопротивления необходимо на ходу изменить полярность питания якоря, оставив без изменения направление тока в обмотке возбуждения согласно схеме рис. 3.6.2. Для ограничения первоначального броска тока и момента в цепь якоря должно быть введено значительное Rдоб, т.к. без него ток может превысить номинальный в 30-40 раз.

Переход из двигательного в тормозной режим изображен на графике 3.6.3. При изменении полярности питания якоря двигатель переходит из т.А на характеристику в т.В и тормозится до остановки в т.С. Если после остановки его не отключить и момент двигателя в т.С больше МС, двигатель будет разгоняться в противоположном направлении и новый установившийся режим наступит в т.Д.

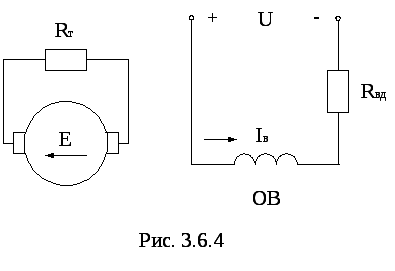

Режим динамического торможения ДПВ может осуществляться 2-мя способами: с независимым возбуждением и с самовозбуждением. При динамическом торможении с независимым возбуждением двигатель отключается от сети, якорь замыкается на тормозное сопротивление, а обмотка возбуждения подключается к сети через сопротивление Rвд, ограничивающее ток в ней до IВ≤IН (рис. 3.6.4).

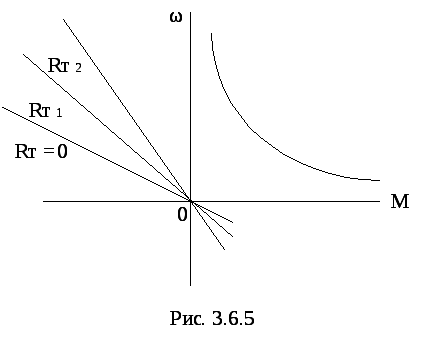

Т.к. в этом случае двигатель работает как генератор независимого возбуждения, его характеристики подобны характеристикам ДНВ при динамическом торможении. Все они пересекаются в начале координат и приведены на графике рис 3.6.5. Этот способ динамического торможения является основным.

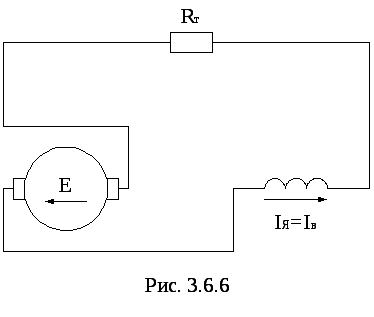

При

торможении с самовозбуждением двигатель

отключается от сети и замыкается на

тормозное сопротивление (рис. 3.6.6),

работая генератором с самовозбуждением.

Главным условием этого способа является

наличие самовозбуждения. При вращении

якоря за счет кинетической энергии

механизма или груза в якоре от остаточного

магнетизма будет наводиться ЭДС. При

правильном соединении обмотки якоря и

обмотки возбуждения ток, созданный ЭДС,

усилит магнитный поток, а следовательно,

и ЭДС, что приведет к дальнейшему

увеличению тока. Это значит, что при

переводе машины из двигательного режима

в тормозной необходимо во-избежании ее

размагничивания переключить полярность

якоря или обмотки возбуждения таким

образом, чтобы ток в последней имел

такое же направление, что и в двигательном

режиме. Иначе самовозбуждения не

произойдет. Кроме того, чтобы возбуждение

возникло, скорость двигателя должна

быть достаточной и выполнялось условие:

ЭДС якоря, определяемая величиной Ф и

скоростью вращения была больше падения

напряжения в сопротивлении тормозного

контура, т.е.

![]() .

.

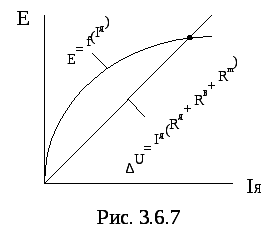

Возбудившись,

машина создает тормозной момент. При

некоторой скорости наступит равновесие.

Режим работы двигателя определится

точкой пересечения кривой

![]() при достигнутой скорости вращения с

линией, характеризующей падение

напряжения (рис. 3.6.7).

при достигнутой скорости вращения с

линией, характеризующей падение

напряжения (рис. 3.6.7).

Для

каждой данной машины кривая

![]() лежит тем выше, чем больше ω, а наклон

прямой ΔU

тем больше, чем больше

лежит тем выше, чем больше ω, а наклон

прямой ΔU

тем больше, чем больше![]() .

Поэтому выполнение этого условия при

данной скорости, а значит и работа в

тормозном режиме, возможны лишь при R

(а следовательно и Rm),

меньших, чем значения, соответствующие

прямой, касательной к кривой

.

Поэтому выполнение этого условия при

данной скорости, а значит и работа в

тормозном режиме, возможны лишь при R

(а следовательно и Rm),

меньших, чем значения, соответствующие

прямой, касательной к кривой

![]() в начале координат. Для возможности

торможения, при больших сопротивленияхR

необходимо увеличить скорость двигателя

в режиме, предшествующем тормозному.

в начале координат. Для возможности

торможения, при больших сопротивленияхR

необходимо увеличить скорость двигателя

в режиме, предшествующем тормозному.

Наименьшая

скорость, при которой еще возможно

самовозбуждение, будет иметь место при

замыкании машины накоротко, т.е. при

![]() .

Скорость, при которой самовозбуждения

уже не произойдет, называется критической.

Ей соответствует сопротивление, также

называемое критическим:

.

Скорость, при которой самовозбуждения

уже не произойдет, называется критической.

Ей соответствует сопротивление, также

называемое критическим:![]() .

.

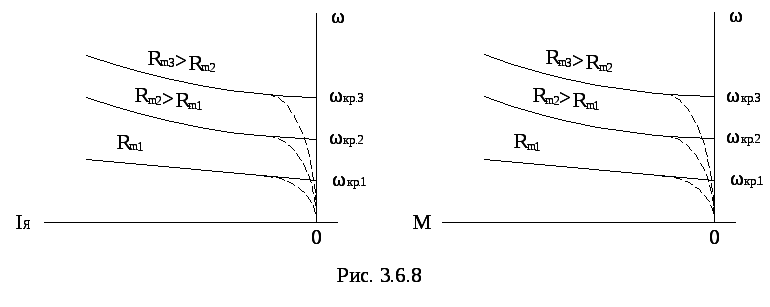

Семейство электромеханических и механических характеристик, соответствующих различным значениям тормозного сопротивления Rm, изображено на графиках рис. 3.6.8. Из них видно, что при каждом данном Rm торможение осуществляется в относительно узкой зоне скоростей. С целью торможения до достаточно малых скоростей необходимо по мере снижения скорости уменьшать Rm.

Отметим, что динамическое торможение с самовозбуждением используется как аварийное.