- •Содержание

- •Список таблиц

- •Список рисунков

- •Введение

- •1. Общая характеристика предприятия и района работ

- •2. Геологическая характеристика гагаринского месторождения

- •2.1. Тектоническое строение

- •2.2. Литолого-стратиграфическая характеристика

- •2.3. Нефтегазоносность

- •2.4. Гидрогеологические условия и характеристика режима водонапорного бассейна

- •3. Геолого-физическая характеристика объекта разработки

- •3.1. Вещественный состав, коллекторские свойства и нефтенасыщенность

- •3.2. Состав и физико-химические свойства нефти и попутного газа

- •3.3. Состав и свойства пластовой воды

- •3.4. Начальные запасы нефти и газа

- •3.5. Выводы по геолого-физической характеристике объекта разработки

- •4. Анализ состояния разработки залежи

- •4.1. История разработки

- •4.2. Анализ текущего состояния разработки

- •4.3. Анализ энергетического состояния залежи

- •4.4. Сопоставление проектных и фактических показателей разработки

- •4.5. Анализ результатов исследований скважин и пластов

- •4.6. Анализ выработки запасов нефти из пластов

- •4.7. Геолого-гидродинамическая модель

- •4.8. Выводы по анализу состояния разработки объекта

- •5. Анализ эксплуатации скважин

- •5.1. Конструкция добывающих и нагнетательных скважин

- •5.2. Технология вскрытия продуктивных пластов при бурении и освоении скважин

- •5.3. Анализ фонда скважин

- •5.4. Анализ технологического режима работы добывающих скважин

- •5.5. Анализ технологического режима работы нагнетательных скважин

- •5.6. Применение методов и технологий повышения нефтеотдачи пластов

- •5.7. Анализ ремонтов скважин

- •5.8. Мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин

- •5.9. Сбор и подготовка скважинной продукции на промысле

- •5.10. Выводы по анализу эксплуатации скважин

- •6. Мероприятия по совершенствованию разработки залежи

- •6.1. Анализ плотности остаточных запасов

- •6.2. Анализ геолого-технических мероприятий, проводимых на фаменском пласте Гагаринского месторождения

- •6.3. Анализ ранее проведенных кислотных гидроразрывов пласта

- •6.4. Выбор скважин-кандидатов для проведения кислотного гидроразрыва пласта

- •6.5. Технология кислотного гидроразрыва пласта

- •6.4.1. Оборудование для проведения кгрп

- •6.4.2. Теория гидроразрыва пласта

- •6.4.3. Свойства технических жидкостей

- •6.4.3. Расчет параметров гидроразрыва пласта

- •19,19 МПа

- •6,7 Мм .

- •6.4.4. Проведение гидроразрыва пласта

- •6.6. Прогнозирование дебита после кгрп

- •6.7. Основные выводы по совершенствованию разработки залежи

- •7. Экономическая оценка рекомендуемого мероприятия по повышению нефтеотдачи пласта

- •7.1. Экономическая оценка кислотного гидроразрыва пласта

- •7.2. Объем необходимых инвестиций

- •7.3. Величина эксплуатационных затрат

- •7.4. Оценка выручки от реализации продукции.

- •7.5. Оценка прибыли от реализации продукции.

- •7.6. Оценка денежного потока от реализации продукции.

- •8. Промышленная безопасность

- •8.1. Введение

- •8.2. Анализ наиболее опасных и вредных производственных факторов, воздействующих на работника блочной кустовой насосной станции

- •8.2.1. Разрушение металлических конструкций

- •8.2.2. Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- •8.2.3. Повышенный уровень шума на рабочем месте

- •8.2.4. Повышенный уровень вибрации

- •8.3. Методика оценки безопасности рабочего места

- •8.4. Оценка безопасности работающего по условиям труда

- •8.5. Расчет опасной зоны грузоподъемного крана трубоукладчика при монтаже водопровода

- •Заключение

- •Список литературы

- •Приложения

6.4. Выбор скважин-кандидатов для проведения кислотного гидроразрыва пласта

Скважина, на которой будет проводиться КГРП, должна удовлетворять следующим требованиям:

конструкция скважины должна соответствовать техническим и технологическим требованиям к проведению КГРП: удовлетворительное состояние цементного камня в интервале перфорации +20 м, герметичность и отсутствие заколонных перетоков в эксплуатационной колонне;

расстояние до нагнетательной скважины не менее 400 метров;

скважина не должна находиться вблизи уровня ВНК или ГНК;

эффективная толщина пласта не менее 3 м;

скважина должна иметь ухудшенную призабойную зону пласта;

в зоне дренирования скважины должна быть высокая плотность извлекаемых запасов;

у скважины должна быть отрицательная динамика коэффициента продуктивности за последние годы эксплуатации;

рекомендуемое пластовое давление по скважине не должно быть ниже 0,9 от начального давления по залежи, но в отдельных случаях, допускается более низкое значение текущего пластового давления, но не ниже давления насыщения нефти газом;

текущая обводненность скважины-кандидата должна быть не более 50 %.

На рис. 6.5 приведена динамика коэффициента продуктивности скважин-кандидатов, удовлетворяющих выше перечисленным критериям с учетом конструкции скважины и состояния колонны. Стоит отметить, что на данном рисунке отражены лишь те скважины, в которых наблюдается отрицательная динамика коэффициента продуктивности.

Рис. 6.5. Динамика коэффициента продуктивности скважин-кандидатов

Как видно из рис. 6.3, наиболее резкое снижение коэффициента продуктивности наблюдается у скв. №№ 415, 427, 407 и 404.

Далее необходимо проанализировать текущий дебит скважин, у которых наблюдается отрицательная динамика по коэффициенту продуктивности:

скв № 404 работает с дебитом 19 т/сут, достаточно высоким по сравнению с соседними скважинами;

скв № 407 работает с дебитом 2 т/сут, необходимо провести анализ КВД и оценить текущее состояние ПЗП;

скв № 415 работает с дебитом 23 т/сут, достаточно высоким относительно дебита соседних скважин;

скв № 427 работает с дебитом 10 т/сут, необходимо провести анализ КВД и оценить текущее состояние ПЗП.

Таким образом, для выбора скважин-кандидатов необходимо охарактеризовать состояние ПЗП и величину пластового давления скв. №№ 407 и 427 по анализу результатов ГДИ. Расчет проводился с помощью методов детерминированных моментов давления (ДМД) и метода произведения.

Используя зависимость уровня жидкости в затрубном пространстве от времени рассчитаем зависимость забойного давления от времени:

Рс= , где (6.1)

, где (6.1)

Рс – забойное давление;

–затрубное

давление;

–затрубное

давление;

–безразмерный

показатель;

–безразмерный

показатель;

–высота

столба жидкости в затрубном пространстве;

–высота

столба жидкости в затрубном пространстве;

–средняя

плотность жидкости в затрубном

пространстве.

–средняя

плотность жидкости в затрубном

пространстве.

s=0,0406* /

/ ,где

,где

(6.2)

–высота

столба газа в затрубном пространстве;

–высота

столба газа в затрубном пространстве;

–средняя

температура газа в затрубном пространстве;

–средняя

температура газа в затрубном пространстве;

Z – коэффициент сверхсжимаемости.

Расчет коэффициента сверхсжимаемости для газа в затрубном пространстве проведем по эмпирическим формулам:

Z=Zу*yу + Zа*yа, где (6.3)

Zу и Zа коэффициент сверхсжимаемости для углеводородной части азота, а yу и yа объемные доли углеводородной части и азота соответственно.

Zу ,

(6.4)

,

(6.4)

Zа .

(6.5)

.

(6.5)

Скважина № 407:

Исходные данные

Lскв=1902 м; ρн= 750 кг/м3; ρв=1113 кг/м3; n=0,05 ; Tпл=33 0С ; зависимость уровня жидкости и давления в затрубном пространстве представлены в табл. 6.5.

Таблица 6.5.

Уровень жидкости и затрубное давление в скв. №407

|

t, мин |

H, м |

Pзатр, МПа |

t, мин |

H, м |

Pзатр, МПа |

t, мин |

H, м |

Pзатр, МПа |

|

0 |

1538 |

2,59 |

220 |

1549 |

2,64 |

10145 |

1636 |

4,15 |

|

15 |

1538 |

2,59 |

230 |

1550 |

2,63 |

11650 |

1642 |

4,31 |

|

40 |

1547 |

2,54 |

1500 |

1558 |

3,01 |

13110 |

1648 |

4,44 |

|

110 |

1550 |

2,66 |

2845 |

1572 |

3,25 |

14455 |

1651 |

4,45 |

|

140 |

1550 |

2,66 |

4385 |

1594 |

3,46 |

15770 |

1653 |

4,46 |

|

165 |

1550 |

2,67 |

5820 |

1610 |

3,6 |

17145 |

1654 |

4,46 |

|

190 |

1549 |

2,64 |

7415 |

1618 |

3,8 |

- |

- |

- |

|

210 |

1549 |

2,64 |

8580 |

1623 |

3,97 |

- |

- |

- |

Теперь можно рассчитать забойное давление в каждый момент времени по формуле (6.1), предварительно рассчитав s и Z по формулам (6.2) и (6.3) соответственно. Получив забойное давление по каждому моменту времени занесём его в табл. 6.6.

Таблица 6.6.

Результаты расчета забойного давления для скв. № 407

|

t, мин |

Тпр |

Рпр |

Zy |

Za |

Z |

s |

Рзаб, МПа |

|

0 |

1,086575 |

0,57843 |

0,819625 |

1,00 |

0,823143 |

0,061993 |

11,65564 |

|

15 |

1,086575 |

0,57843 |

0,819625 |

1,00 |

0,823143 |

0,061993 |

11,65564 |

|

40 |

1,086818 |

0,567263 |

0,824128 |

1,00 |

0,827559 |

0,060124 |

11,72135 |

|

110 |

1,086899 |

0,594063 |

0,813619 |

1,00 |

0,817254 |

0,060363 |

11,74422 |

|

140 |

1,086899 |

0,594063 |

0,813619 |

1,00 |

0,817254 |

0,060363 |

11,74422 |

|

165 |

1,086899 |

0,596296 |

0,81273 |

1,00 |

0,816383 |

0,060428 |

11,7443 |

|

190 |

1,086872 |

0,589596 |

0,815376 |

1,00 |

0,818978 |

0,060409 |

11,73674 |

|

210 |

1,086872 |

0,589596 |

0,815376 |

1,00 |

0,818978 |

0,060409 |

11,73674 |

|

220 |

1,086872 |

0,589596 |

0,815376 |

1,00 |

0,818978 |

0,060409 |

11,73674 |

|

230 |

1,086899 |

0,587363 |

0,816275 |

1,00 |

0,819859 |

0,060171 |

11,74401 |

|

1500 |

1,087114 |

0,672229 |

0,781844 |

1,00 |

0,7861 |

0,061317 |

11,80558 |

|

2845 |

1,087492 |

0,725829 |

0,759297 |

1,00 |

0,763993 |

0,060503 |

11,91016 |

|

4385 |

1,088085 |

0,772728 |

0,739236 |

1,00 |

0,744324 |

0,05793 |

12,07305 |

|

5820 |

1,088516 |

0,803995 |

0,725635 |

1,00 |

0,730989 |

0,0559 |

12,19135 |

Продолжение таблицы 6.4.

|

t, мин |

Тпр |

Рпр |

Zy |

Za |

Z |

s |

Рзаб, МПа |

|

7415 |

1,088732 |

0,848661 |

0,705396 |

1 |

0,711146 |

0,055875 |

12,25161 |

|

8580 |

1,088867 |

0,886628 |

0,68774 |

1 |

0,693834 |

0,056254 |

12,28971 |

|

10145 |

1,089217 |

0,926828 |

0,668929 |

1 |

0,675391 |

0,055079 |

12,38636 |

|

11650 |

1,089379 |

0,962561 |

0,651683 |

1 |

0,658483 |

0,055211 |

12,43172 |

|

13110 |

1,089541 |

0,991594 |

0,637488 |

1 |

0,644565 |

0,055093 |

12,4768 |

|

14455 |

1,089622 |

0,993827 |

0,636496 |

1 |

0,643593 |

0,054521 |

12,49877 |

|

15770 |

1,089676 |

0,99606 |

0,635461 |

1 |

0,642578 |

0,054169 |

12,51345 |

|

17145 |

1,089703 |

0,99606 |

0,635503 |

1 |

0,64262 |

0,053947 |

12,52074 |

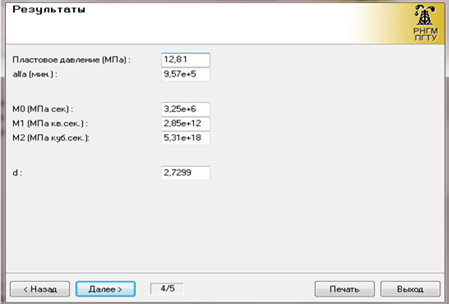

Используя программный пакет RNGMsoft, по методу ДМД найдем диагностический признак d, характеризующий состояние призабойной зоны, а также пластовое давление (рис. 6.6.):

Рис. 6.6. Результаты обработки КВД скв. № 407 методом ДМД

В результате расчетов получено, что диагностический признак d=2,73 ед. С учетом критерия: если d > 2,2, то это свидетельствует о ухудшенном состоянии ПЗП.

Дополнительно рассчитаем пластовое давление по методу произведения(рис.6.7.):

Рис. 6.7. Расчет пластового давления для скв. № 407

Задав линию тренда, получим линейное уравнение вида y=a*X+b, где коэффициент «a» 12,839. Значит пластовое давление 12,839 МПа.

Пластовое давление рассчитаем как среднее из данных 2-х методов: Pпл=(12,81+12,839)/2=12,83 МПа.

Скважина № 427:

Исходные данные: уровень и Рзатр приведены в таблице 6.7.

Lскв=1911 м; ρн= 750 кг/м3; ρв=1113 кг/м3; n=0,04 ; Tпл=33 0С;

Таблица 6.7.

Зависимость уровня жидкости и затрубного давления в скв. № 427 от времени

|

t, мин |

H, м |

Pзатр, МПа |

t, мин |

H, м |

Pзатр, МПа |

t, мин |

H, м |

Pзатр, МПа |

|

0 |

371 |

0,59 |

8680 |

1313 |

2,44 |

24415 |

1436 |

3,36 |

|

5 |

410 |

0,64 |

10045 |

1326 |

2,54 |

25765 |

1452 |

3,47 |

|

15 |

489 |

0,79 |

11635 |

1339 |

2,64 |

27255 |

1468 |

3,59 |

|

45 |

736 |

0,91 |

12995 |

1356 |

2,77 |

28775 |

1484 |

3,68 |

|

65 |

1038 |

1,19 |

14460 |

1369 |

2,9 |

30225 |

1499 |

3,77 |

|

95 |

1118 |

1,26 |

15970 |

1389 |

3,02 |

31845 |

1512 |

3,85 |

|

1545 |

1198 |

1,49 |

17340 |

1399 |

3,08 |

34295 |

1525 |

3,9 |

|

2885 |

1216 |

1,64 |

18670 |

1407 |

3,13 |

34585 |

1539 |

4,02 |

|

4415 |

1234 |

1,8 |

20140 |

1414 |

3,21 |

35865 |

1549 |

4,09 |

|

5760 |

1291 |

2,24 |

21645 |

1420 |

3,24 |

36135 |

1552 |

4,11 |

|

7195 |

1300 |

2,34 |

23110 |

1422 |

3,27 |

37475 |

1565 |

4,3 |

По аналогии со скв.№ 407, рассчитаем забойное давление по каждому моменту времени и занесём его в табл. 6.8.

Таблица 6.8.

Результаты расчета забойного давления для скв. № 427

|

Тпр |

Рпр |

Zy |

Za |

Z |

s |

t, мин |

Рзаб, МПа |

|

1,085 |

0,132 |

0,967 |

1,00 |

0,968 |

0,221769 |

0 |

3,510 |

|

1,084 |

0,143 |

0,964 |

1,00 |

0,965 |

0,217019 |

5 |

3,860 |

|

1,082 |

0,176 |

0,955 |

1,00 |

0,956 |

0,207951 |

15 |

4,628 |

|

1,074 |

0,203 |

0,947 |

1,00 |

0,948 |

0,174208 |

45 |

5,585 |

|

1,065 |

0,266 |

0,926 |

1,00 |

0,928 |

0,132892 |

65 |

7,118 |

|

1,062 |

0,281 |

0,921 |

1,00 |

0,923 |

0,121529 |

95 |

7,780 |

|

1,060 |

0,333 |

0,903 |

1,00 |

0,905 |

0,11147 |

1545 |

8,621 |

|

1,059 |

0,366 |

0,891 |

1,00 |

0,893 |

0,110115 |

2885 |

8,921 |

|

1,059 |

0,402 |

0,878 |

1,00 |

0,880 |

0,108878 |

4415 |

9,231 |

|

1,057 |

0,500 |

0,838 |

1,00 |

0,841 |

0,104346 |

5760 |

10,137 |

|

1,057 |

0,523 |

0,828 |

1,00 |

0,832 |

0,10399 |

7195 |

10,314 |

|

1,057 |

0,545 |

0,818 |

1,00 |

0,822 |

0,102968 |

8680 |

10,519 |

|

1,056 |

0,567 |

0,808 |

1,00 |

0,812 |

0,101947 |

10045 |

10,724 |

|

1,056 |

0,590 |

0,798 |

1,00 |

0,802 |

0,100927 |

11635 |

10,929 |

|

1,055 |

0,619 |

0,784 |

1,00 |

0,789 |

0,099583 |

12995 |

11,196 |

|

1,055 |

0,648 |

0,770 |

1,00 |

0,775 |

0,09896 |

14460 |

11,435 |

|

1,054 |

0,674 |

0,757 |

1,00 |

0,762 |

0,096934 |

15970 |

11,710 |

|

1,054 |

0,688 |

0,750 |

1,00 |

0,755 |

0,095909 |

17340 |

11,848 |

|

1,054 |

0,699 |

0,744 |

1,00 |

0,749 |

0,09511 |

18670 |

11,960 |

|

1,053 |

0,717 |

0,735 |

1,00 |

0,740 |

0,094921 |

20140 |

12,099 |

|

1,053 |

0,724 |

0,732 |

1,00 |

0,737 |

0,09421 |

21645 |

12,175 |

|

1,053 |

0,730 |

0,728 |

1,00 |

0,733 |

0,094261 |

23110 |

12,223 |

|

1,053 |

0,750 |

0,717 |

1,00 |

0,723 |

0,092879 |

24415 |

12,421 |

|

1,052 |

0,775 |

0,704 |

1,00 |

0,710 |

0,091384 |

25765 |

12,656 |

|

1,052 |

0,802 |

0,689 |

1,00 |

0,695 |

0,090021 |

27255 |

12,901 |

|

1,051 |

0,822 |

0,677 |

1,00 |

0,684 |

0,088168 |

28775 |

13,112 |

|

1,051 |

0,842 |

0,666 |

1,00 |

0,672 |

0,086483 |

30225 |

13,316 |

|

1,050 |

0,860 |

0,655 |

1,00 |

0,662 |

0,085028 |

31845 |

13,494 |

|

1,050 |

0,871 |

0,648 |

1,00 |

0,655 |

0,083059 |

34295 |

13,637 |

|

1,050 |

0,898 |

0,632 |

1,00 |

0,639 |

0,081977 |

34585 |

13,867 |

|

1,049 |

0,913 |

0,622 |

1,00 |

0,630 |

0,080931 |

35865 |

14,014 |

|

1,049 |

0,918 |

0,619 |

1,00 |

0,627 |

0,080597 |

36135 |

14,056 |

|

1,049 |

0,960 |

0,593 |

1,00 |

0,601 |

0,080955 |

37475 |

14,361 |

Используя программный пакет RNGMsoft по методу ДМД определяем диагностический признак, характеризующий состояние призабойной зоны, а также пластовое давление.

Рис. 6.8. Результаты обработки КВД скв. № 427 методом ДМД

Для скв.№427 получили, что диагностический признак 2 > d > 2,2 ед. Это однозначно свидетельствует об однородности ПЗП.

Дополнительно рассчитаем пластовое давление по методу произведения и найдем коэффициент «а» линейного уравнения.

Рис. 6.9. Расчет пластового давления для скв. № 427

В конечном итоге коэффициент a получился равным 15,415, следовательно пластовое давление составляет 15,415 МПа. Среднее пластовое давление рассчитаем по формуле:

Pпл=(15,219+15,415)/2=15,32 МПа.

В табл. 6.9 приведены параметры скважин, необходимые для целесообразности применения КГРП.

Таблица 6.9.

Параметры скважин-кандидатов на проведение КГРП

|

№ скв |

Hн.н, м |

Состоя-ние ПЗП |

ОИЗ, тыс.т |

Рпл, МПа |

% во-ды |

Qн, т/сут |

До нагнетат. скв, м |

Кпрод, м3/(сут*МПа) |

До ВНК, м | |||

|

1 |

2 |

3 |

| |||||||||

|

310 |

23 |

- |

57868 |

15,6 |

3,5 |

13 |

340 |

4,2 |

3,5 |

3,3 |

11 | |

|

404 |

22 |

- |

87245 |

12,4 |

15 |

19 |

413 |

7,7 |

5,5 |

5,2 |

47 | |

|

407 |

20 |

ухудшен |

63773 |

12,8 |

5 |

2 |

753 |

4,3 |

2,7 |

1,8 |

38 | |

|

415 |

14 |

- |

63182 |

17 |

1,5 |

23 |

389 |

19 |

4,4 |

4,1 |

43 | |

|

427 |

13 |

однород |

41924 |

15,3 |

4 |

10 |

680 |

24 |

7,3 |

4,2 |

29 | |

Оценив параметры скважин-кандидатов, можно сделать вывод, что наиболее подходящей для проведения КГРП является скв. № 407, отвечающая практически всем необходимым критериям выбора.