- •Л.А. Ковригин техника высоких напряжений

- •Введение

- •Атмосферные перенапряжения

- •1.1. Волновые процессы в линиях электропередачи

- •1.1.1. Прохождение электромагнитной волны через узловую точку

- •1.1.2. Прохождение электромагнитной волны через индуктивность

- •1.1.3. Прохождение электромагнитной волны мимо емкости

- •1.2. Развитие грозового разряда

- •Важным параметром при расчете грозозащиты является крутизна фронта тока молнии, это отношение амплитуды тока молнии Iм к длительности фронта τф (рис. 1.17):

- •1.4. Молниеотводы

- •1.5. Заземлители

- •Порядок устройства заземлителей:

- •1) Измеряется удельное объемное сопротивление грунта;

- •1.6. Разрядники

- •1.6.1. Структура времени разряда

- •1.6.2. Вольт-секундная характеристика искрового промежутка

- •1.6.3. Принцип защиты объекта разрядником

- •1.6.4. Трубчатый разрядник

- •1.6.5. Вентильный разрядник

- •1.6.6. Магнитно-вентильный разрядник

- •1.6.7. Ограничитель перенапряжения нелинейный

- •1.7. Грозозащита линий электропередачи

- •1.7.1. Индуктированные перенапряжения на лэп

- •1.7.2. Прямой удар молнии в опору лэп, не защищенную тросами

- •1.7.3. Прямой удар молнии в опору лэп с тросами

- •На изоляцию будет воздействовать напряжение:

- •1.7.4. Прямой удар молнии в провод лэп

- •1.7.5. Прямой удар молнии в трос в центре пролета

- •Через τфнапряжение начнет спадать (рис. 1.50,б).

- •1.7.6. Общие принципы защиты лэп

- •1. 8. Грозозащита подстанций

- •1.8.1. Допустимое расстояние между вентильным разрядником и защищаемым объектом

- •1.8.2. Грозозащита подстанций на напряжение 3–20 кВ

- •1.8.3. Грозозащита подстанций на напряжение 35–220 кВ

- •1.8.4. Грозозащита подстанций на напряжение 500 кВ

- •1.8.5. Грозозащита вращающихся машин

- •2. Внутренние перенапряжения

- •2.1. Общие сведения

- •2. 2. Перенапряжения при отключении ненагруженных линий

- •Возникновение перенапряжений можно избежать при отключении трансформаторов со стороны низкого напряжения (рис. 2.5, б). В этом случае линия разрядится через обмотку трансформатора.

- •2.3. Перенапряжения при отключении трансформаторов

- •С учетом (2.2) уравнение (2.8) примет вид

- •3. Корона на проводах лэп

- •3.1. Общие сведения

- •Зная критическую напряженность, можно определить критическое напряжение образования короны:

- •3. 2. Корона на проводах лэп при постоянном напряжении

- •3.3. Корона на проводах лэп при переменном напряжении

- •3.4. Корона на проводах лэп при импульсном напряжении

- •Скорость распространения волны вдоль некоронирующей линии равна скорости света c:

- •4. Высоковольтные испытательные установки и измерение высоких напряжений

- •4. 1. Одноступенчатый генератор импульсных напряжений

- •Заряд емкости Сф идет в соответствии с уравнением

- •Одновременно идет разряд Сг через Rхв:

- •4. 2. Многоступенчатый гин

- •4.3. Генератор постоянного напряжения

- •4.4. Испытательные трансформаторы

- •4.5. Измерение высоких напряжений

- •4. 5.1. Шаровые разрядники

- •4.5.2. Электростатические вольтметры

- •Достоинством электростатического вольтметра является линейность шкалы, что видно из формулы (4.23). Предел измерения и чувствительность вольтметра регулируются площадью пластин и упругостью пружины.

- •4.5.3. Делитель напряжения

- •4.5.4. Генерирующий вольтметр

3.3. Корона на проводах лэп при переменном напряжении

На рис. 3.3 изображена кривая напряжения U и емкостный ток iС, опережающий напряжение на 90°. В момент времени t1 напряжение на проводе достигает критического значения Uк, возникает вспышка коронного разряда. Образующиеся в лавинах коронного разряда электроны поглощаются проводом, что ведет к резкому подъему тока короны. По мере роста напряжения стримеры удлиняются, и по ним непрерывно протекает ток, увеличивающий величину положительного объемного заряда. С момента t2 интенсивность ионизации начинает уменьшаться, так как возросший объемный положительный заряд уменьшает напряженность на проводе. Когда напряжение достигает максимума (t3) стримеры распадаются, корона гаснет. Положительный объемный заряд оказывается отрезанным от провода. От максимального значения напряжения (t3) до нуля (t4) ток поддерживается за счет отталкивания положительного объемного заряда от провода, имеющего также положительный заряд. После момента t4 напряжение на проводе становится отрицательным, положительный объемный заряд начинает перемещаться к проводу. В момент t5 происходит вспышка отрицательной короны, вынос электронов из области ионизации создает скачок отрицательного тока. При подходе напряжения к минимуму ионизация затухает, и ток поддерживается за счет движения отрицательных ионов.

Рис. 3.3. Корона на проводах при переменном напряжении

Заштрихованная область на рис. 3.3 – это потери на корону, которые можно вычислить по эмпирической формуле Майра:

![]() ,

кВт/км·фаза, (3.27)

,

кВт/км·фаза, (3.27)

где n – число проводов в фазе; k – коэффициент погоды; f – частота 50 Гц;

Ек

– критическая

напряженность, кВ/см;

![]() –

эквивалентная напряжённость,

кВ/см.

–

эквивалентная напряжённость,

кВ/см.

Корону на проводах ЛЭП можно уменьшить, применяя провод большего диаметра или расщепляя фазы на 2, 3 или 4 провода. Эти мероприятия уменьшают максимальную напряженность на поверхности провода.

На линиях, включенных непосредственно после монтажа, наблюдаются повышенные потери на корону, которые в дальнейшем постепенно уменьшаются, стремясь к определенному установившемуся значению. Это явление связано с тем, что в процессе монтажа поверхность провода повреждается. После включения линии под напряжение корона горит на поврежденных местах, под действием озона происходит окисление неровностей, поверхность провода сглаживается, и потери на корону уменьшаются.

Большие потери на корону также наблюдаются при включении линии после длительного простоя, так как окисление провода без напряжения увеличивает шероховатость поверхности.

3.4. Корона на проводах лэп при импульсном напряжении

При поражении линии молнией провода приобретают высокий потенциал, превосходящий напряжение коронирования. В результате по проводу от места поражения в разные стороны движется волна перенапряжения, которая создает импульсную корону.

Фронт волны имеет большую скорость нарастания, следовательно, стримеры имеют температуру около 2000°С. С провода в окружающую среду выносится существенный заряд, вследствие чего емкость в линии возрастает. Индуктивность остается прежней, так как между стримерами нет контакта и ток идет только по проводу. Это приводит к снижению скорости движения волны перенапряжения. Форма импульсной короны зависит от полярности провода.

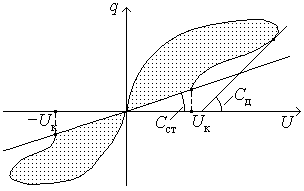

Основной характеристикой импульсной короны является вольт-кулоновая характеристика, вид которой при обеих полярностях показан на рис. 3.4.

Она имеет ярко выраженную стримерную структуру. Отрицательная корона содержит множество светящихся нитей небольшой длины, положительная корона имеет меньшее число нитей, но более длинных. Фронт волны импульса нарастает очень быстро, по этой причине стример имеет большую скорость развития, что соответствует большому току, который разогревает канал до 2000 ºС. Это является главным отличием импульсной короны от стационарной. Высокая температура способствует термической ионизации в каналах, что увеличивает проводимость.

|

Рис. 3.4. Вольт-кулоновая характеристика импульсной короны |

тримерная

структура коронного чехла исключает

возможность прохождения тока по чехлу

в осевом направлении, так как отдельные

каналы стримеров не соприкасаются друг

с другом. Поэтому продольный ток в линии

по-прежнему проходит только по проводу,

т.е. на индуктивность линии корона

влияния не оказывает. Напротив, заряды

перемещаются с провода на периферию

коронного чехла, благодаря чему емкость

линии существенно увеличивается. На

рис. 3.4 представлена вольт-кулоновая

характеристика импульсной короны. При

отсутствии короны заряд изменялся бы

по прямой, наклон которой пропорционален

геометрической емкости линии:Cст

= q/U.

При напряжении Uк

вспыхивает корона, в результате чего

зависимость q

= f(U)

перестает быть линейной. Касательная

к кривой представляет собой динамическую

емкость Cд

= dq/dU.

тримерная

структура коронного чехла исключает

возможность прохождения тока по чехлу

в осевом направлении, так как отдельные

каналы стримеров не соприкасаются друг

с другом. Поэтому продольный ток в линии

по-прежнему проходит только по проводу,

т.е. на индуктивность линии корона

влияния не оказывает. Напротив, заряды

перемещаются с провода на периферию

коронного чехла, благодаря чему емкость

линии существенно увеличивается. На

рис. 3.4 представлена вольт-кулоновая

характеристика импульсной короны. При

отсутствии короны заряд изменялся бы

по прямой, наклон которой пропорционален

геометрической емкости линии:Cст

= q/U.

При напряжении Uк

вспыхивает корона, в результате чего

зависимость q

= f(U)

перестает быть линейной. Касательная

к кривой представляет собой динамическую

емкость Cд

= dq/dU.