- •Перечень основных вопросов по курсу «Основы эксплуатации автомобильных дорог» на 2014/2015 учебный год

- •Ремонт земляного полотна и водоотвода Земляное полотно

- •Водоотвод

- •Содержание земляного полотна и водоотвода Земляное полотно

- •Водоотвод

- •4.3. Ремонт дорожных одежд

- •4.4. Содержание дорожных одежд

- •5.3. Ремонт искусственных сооружений

- •Мостовое полотно

- •Железобетонные пролетные строения

- •Сталежелезобетонные и металлические пролетные строения

- •Железобетонные, бетонные и каменные опоры

- •Деревянные мосты

- •Ремонт водопропускных труб

- •Регуляционные сооружения

- •Тоннели

- •Наплавные мосты и паромные переправы

- •5.4. Содержание искусственных сооружений

- •Мостовое полотно

- •Железобетонные, бетонные и каменные мостовые сооружения

- •Металлические конструкции пролетных строений и опор

- •Деревянные мосты

- •Подмостовое русло и регуляционные сооружения

- •Наплавные мосты и паромные переправы

- •Устройство и содержание ледовых переправ

- •Водопропускные трубы.

- •Тоннели

Водопропускные трубы.

5.4.89. Основными задачами содержания водопропускных труб являются поддержание нормальной их работы, предупреждение образования дефектов в насыпи и проезжей части над ними и непосредственно в самих трубах, устранение мелких повреждений.

При содержании водопропускных труб необходимо следить за состоянием конструкций и материала (металла, железобетона), состоянием стыков и соединений защитных покрытий и гидроизоляции, а также состоянием насыпи и укреплений откосов, оголовков труб, русла на входе и выходе труб.

5.4.90. Водопропускные трубы очищают летом от мусора и ила, а зимой от снега и льда. Работы производят вручную скребками, механизированным способом или с помощью гидромонитора. Гидромонитором трубы очищают сначала с низовой стороны, освобождая русло и трубу от мусора и ила, а затем производят окончательную промывку, направляя струю в трубу с верховой стороны.

На зимний период все трубы следует закрывать на входе и выходе хворостяными матами, щитами для предотвращения проникания внутрь трубы снега. На водотоках в щитах оставляют отверстия на случай оттепелей.

5.4.91. Русло на подходе к трубе необходимо спрямлять, а дно и берега укреплять каменной наброской, в т.ч. с использованием в основании геосинтетических материалов. При наличии размыва берегов в зоне растекания потока за трубой необходимо выполнять их укрепление. Подводящие и отводящие русла, водобойные колодцы и гасители на выходе из трубы регулярно очищают от наносов и посторонних предметов. Необходимо принимать также меры по предупреждению оврагообразования, а при их наличии - производить укрепление откосов и дна русел в этой зоне.

5.4.92. При появлении небольших затухающих осадок или смещения звеньев труб дефектные швы заделывают, а лоток трубы выравнивают бетоном. Щели между звеньями в швах заделывают просмоленной паклей, а затем жестким цементным раствором. Трещины и сколы в бетоне и кладке заделывают согласно правилам, изложенным в п.п. 5.4.31- 5.4.38, а дефекты в металлических трубах устраняют согласно указаниям п.п. 5.4.44- 5.4.51.

В водопропускных трубах, работающих в напорном режиме, необходимо обеспечить полную водонепроницаемость стыков между звеньями, а также надёжное закрепление выходного русла.

Тоннели

5.4.93. При содержании тоннелей выполняют работы по поддержанию в надлежащем состоянии конструкции, систему водоотвода, гидроизоляцию тоннеля, освещение, вентиляцию и противопожарные средства, осуществлять борьбу с наледями и обводненностью тоннеля. Обращают внимание на состояние обделки, порталов, дренажных устройств и водоотводных лотков.

5.4.94. При уходе за тоннелями производят очистку поверхности тоннеля от грязи, а дренажных устройств, лотков и других водоотводных устройств - от ила и выноса породы. Работу проводят по мере засорения устройств, но не реже одного раза в год.

Проезжую часть убирают от грязи и пыли с периодичностью, необходимой для обеспечения постоянной ее чистоты. Весь мусор и посторонние предметы удаляют за пределы сооружения, без их складирования внутри тоннеля в нишах или вдоль стен.

5.4.95. Стены и своды тоннелей периодически осматривают с целью обнаружения трещин, слабоудерживающихся лещадок (при отсутствии обделки), деформаций местного выпучивания, а также резкого увеличения обводненности. При их появлении принимают меры к обеспечению безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Если имеется опасность отрыва лещадок породы со свода, срочно производят их околку, принимают меры к предотвращению в дальнейшем образования подобных дефектов. Для этого поверхность свода закрепляется путем нанесения на нее защитных покрытий с применением полимерных составов.

5.4.96. Для предупреждения протекания вод в тоннели с поверхности на местности выполняют работы, предотвращающие образование в зоне тоннелей заболоченных участков, низин и ям, где могла бы накапливаться вода. Для этого производят планировку поверхности с устройством нагорных канав или осушают заболоченные места посредством дренажных или других устройств, отводящих воду в сторону за пределы возможного попадания ее в сооружение.

Если вода в тоннели проникает с поверхности, в них устраивают вдоль проезжей части лотки с продольным уклоном не менее 2‰. Лотки (кюветы) сверху закрывают железобетонными плитами, а зимой (при необходимости) утепляют.

5.4.97.На подходах к тоннелям следят за состоянием грунта над порталами и его укреплением. При появлении признаков возможного осыпания грунта, сплыва или обвала, принимают срочные меры по устранению этих процессов путем изменения очертания и закрепления поверхности.

В обводненных тоннелях регистрируют в тоннельной книге размеры поступления воды в тоннель, производят химический анализ воды с целью определения ее воздействия на обделку тоннеля.

5.4.98. При выполнении работ по содержанию следят за состоянием освещения в тоннеле и работой системы вентиляции (принудительной). В период проведения ремонтных работ следует обеспечивать удаление вредных веществ до уровня, регламентированного соответствующими документами. Для этого периодически берут пробу воздуха для анализа содержания вредных газов и по результатом проверки корректируют работу людей в тоннеле, а также движение транспортных средств. Освещенность на уровне проезжей части поддерживают на уровне не менее 30 лк. При этом перепад яркости на соседних участках рекомендуется обеспечивать в пределах менее 1:3.

Противопожарные средства размещают в тоннеле при его длине более 300 м и по согласованию с ГУПО МЧС России с учетом вероятности пожара и местных условий.

Основные виды по ремонту и содержанию обустройства дорог, средств организации и обеспечения безопасности движения.

Работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляются систематически (с учётом сезона года) на всем протяжении дороги по всем её элементам и сооружениям и, как правило, не требуют составления проектной документации и выполняются на основе нормативов, ведомостей дефектов и смет. По усмотрению заказчика (инвестора) может разрабатываться проектная документация.

Состав работ по содержанию:

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

систематическое поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка от мусора и посторонних предметов, планировка;

скашивание травы и вырубка кустарника с уборкой порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом; очистка обочин от пыли и грязи;

систематическое поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода; прочистка и профилирование кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений; прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, быстротоков, перепадов и т.д.;

исправление повреждений и планировка откосов насыпей и выемок (с добавлением при необходимости грунта);

подсыпка, срезка, планирование и уплотнение неукрепленных обочин; устранение деформаций и повреждений на укреплённых обочинах;

ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах, устройство и профилирование летних тракторных путей;

выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды;

установление и обозначение придорожных полос автомобильных дорог.

По дорожным одеждам:

очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов, устранение скользкости, вызванной выпотеванием битума;

устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и др.), исправление кромок (бордюров) на всех типах покрытий, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов в цементобетонных покрытиях;

ремонт сколов и обломов плит цементобетонных покрытий, замена, подъемка и выравнивание отдельных плит; защита цементобетонных покрытий от поверхностных разрушений;

устройство защитных слоев из эмульсионно-минеральных смесей на участках шелушения и выкрашивания асфальтобетонных и цементобетонных покрытий;

ликвидация колей глубиной до 30 мм путём укладки двух слоев эмульсионно-минеральной смеси или поверхностной обработки по полосам наката шириной до 0,8 м; частичное фрезерование или срезка гребней выпора и неровностей по колеям с заполнением колей чёрным щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного слоя из эмульсионно-минеральной смеси на всю ширину покрытия;

остановка и предупреждение развития трещин и сетки трещин устройством изолирующего слоя мелкозернистой поверхностной обработки локальными картами;

восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их вновь на отдельных небольших по протяжённости (до 20 м) участках дороги;

исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия; профилировка грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части щебнем, гравием, шлаком и другими материалами с расходом до 100 м3 на 1 километр;

обеспыливание дорог;

уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами.

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения:

уход за знаками, замена повреждённых и установка вновь недостающих дорожных знаков;

удаление отслужившей, восстановление изношенной и нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах искусственных сооружений;

исправление и замена повреждённых и морально устаревших, а также установка вновь недостающих дорожных ограждений и направляющих устройств;

содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, пешеходных переходов, площадок отдыха и элементов их обустройства, а также шумозащитных сооружений; исправление отдельных повреждений элементов архитектурно-художественного оформления дорог, надлежащий уход за этими элементами; очистка туалетов;

установка и содержание в чистоте и порядке беседок, скамеек, панно и др.; обустройство источников питьевой воды и артезианских колодцев, содержание их в чистоте и порядке;

окраска обстановки и элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке;

оборудование и содержание объездов разрушенных, подтопляемых, наледных и заносимых участков дорог, закрываемых для движения мостов;

содержание, восстановление и устройство вновь пунктов учёта движения, снегомерных постов и постов для измерения температуры и оценки состояния дорожной конструкции и других устройств, необходимых для изучения работы дороги, её отдельных элементов и сооружений;

содержание включённых в балансовую стоимость автомобильных дорог и дорожных сооружений линий электроосвещения дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других сооружений, замена ламп и светильников, вышедших из строя, проводов, кабелей и других элементов электроосвещения, ревизия трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение;

содержание включённых в балансовую стоимость автомобильной дороги и дорожных сооружений линейной телеграфной (телетайпной) или радиосвязи и других средств технологической и сигнально-вызывной связи, кабельной сети, а также светофорных объектов, средств организации движения, диспетчерского и автоматизированного управления движением;

содержание включённых в балансовую стоимость автомобильных дорог и дорожных сооружений пунктов весового контроля, водомерных постов, метеопунктов и систем мониторинга погодных условий и условий движения, технологической и сигнально-вызывной связи, кабельной сети, а также светофорных объектов, средств организации движения, диспетчерского и автоматизированного управления движением;

содержание включённых в балансовую стоимость автомобильных дорог и дорожных сооружений пунктов весового контроля, водомерных постов, метеопунктов и систем мониторинга погодных условий и условий движения.

Зимнее содержание дорог:

изготовление, установка, устройство и ремонт постоянных снегозащитных сооружений (заборов, панелей, навесов грунтовых валов и др.); уход за снегозащитными сооружениями;

изготовление, установка (перестановка), разборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.); создание снежных валов и траншей для задержания снега на придорожной полосе и их периодическое обновление;

патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин; профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог низких категорий;

регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха и т.д.;

очистка от снега и льда всех элементов мостового полотна, а также зоны сопряжения с насыпью, подферменных площадок, опорных частей, пролетных строений, опор, конусов и регуляционных сооружений, подходов и лестничных сходов;

оборудование и содержание зимних автомобильных дорог (автозимников) и ледовых переправ;

борьба с зимней скользкостью; восстановление существующих и создание новых баз противогололёдных материалов, устройство подъездов к ним; бурение, обустройство и обслуживание скважин для добычи природных рассолов; приготовление и хранение противогололёдных материалов; устройство и содержание верхнего слоя покрытия с антигололёдными свойствами;

устройство и содержание автоматических систем раннего обнаружения и прогнозирования зимней скользкости, а также автоматических систем распределения антигололёдных реагентов на мостах, путепроводах, развязках в разных уровнях и т.д.;

борьба с наледями, устройство противоналедных сооружений, расчистка и утепление русел около искусственных сооружений; ликвидация наледных образований;

проведение противолавинных мероприятий, уборка лавинных отложений.

Озеленение дорог:

подготовка почвы под посадку и лесопитомники;

выращивание саженцев (или оплата их стоимости);

устройство снегозащитных лесных полос;

противоэрозионные и декоративные посадки;

уход за посадками, рубки ухода, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров; борьба с вредителями и болезнями растений;

засев травой полосы отвода и разделительной полосы.

Прочие работы по содержанию:

разработка по усмотрению заказчика проектно-сметной документации и её экспертиза;

оценка качества содержания дорог и дорожных сооружений;

охрана автомобильных дорог и отдельных дорожных сооружений, сторожевая и пожарная охрана;

ограничение в установленном порядке движения транспорта на дорогах в весенне-осеннюю распутицу;

инвентаризация и паспортизация дорог и отвод земель;

диагностика и оценка состояния автомобильных дорог; текущие и периодические осмотры, обследования и испытания мостов, путепроводов и других сооружений; учёт интенсивности движения;

формирование и ведение банков данных о состоянии дорог, мостов и других дорожных сооружений;

разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки;

учёт дорожно-транспортных происшествий и участие в расследовании причин их возникновения;

организация дежурно-диспетчерской службы, метеорологическое обеспечение и т.д.;

инженерное и научно-техническое сопровождение наиболее сложных работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений.

Основные виды работ по капитальному ремонту земляного полотна и водоотвода автомобильной дороги.

Земляное полотно

3.2.1. При изменении плана и продольного профиля дороги с доведением параметров до норм, соответствующих установленной категории, работы по устройству земляного полотна выполняют согласно проекта на капитальный ремонт. Чтобы создать устойчивые конструкции, не подверженные просадкам, деформациям пучинообразований, оползневым явлениям, обрушениям, сплывам и другим видам разрушений при проектировании следует учесть опыт эксплуатации дороги в местных климатических и грунтово-гидрологических условиях.

3.2.2. При изменении продольного профиля насыпи земляные работы выполняют после удаления и складирования материала дорожной одежды для возможного дальнейшего использования. При смягчении продольного уклона дороги в выемке последовательно выполняют работы по ее уширению вверху, удалению дорожной одежды, уширению выемки в нижней части и углублению.

3.2.3. В условиях систематического подтопления насыпи при разливах рек и таянии снежных отложений, насыпях повышенной снегозаносимости в зимний период на длительных по протяженности участках дороги, обширных и систематических образованиях пучин осуществляют поднятие их высотных отметок. Одновременно для улучшения условий снегопереноса, повышения устойчивости может потребоваться и выполнение работ по уполаживанию откосов.

3.2.4. При поднятии высотных отметок насыпей происходит и их уширение. При выполнении работ по уширению с участков боковых резервов, подлежащих засыпке, обочин и откосов удаляют растительный грунт. При соответствующем технико-экономическом обосновании подлежит удалению также и дорожная одежда, особенно в случаях, если материалы по своему качеству могут быть повторно использованы.

3.2.5. Одновременно с уширением насыпи при поднятии ее высотных отметок, при устройстве переходно-скоростных полос на пересечениях и примыканиях, съездах и подъездах к площадкам остановки, стоянки автомобилей, отдыха, дополнительных полос проезжей части дороги для грузового движения выполняют работы по сохранению или улучшению работоспособности дренирующего слоя.

3.2.6. Уширение насыпи производят послойно от основания с обязательной нарезкой на откосах уширяемой насыпи уступов или штроб для предотвращения сползания грунта с учетом его вида, высотных отметок и поперечного профиля, местных климатических и гидрологических условий. При выполнении работ по уширению применяют грунты, пригодные по своим показателям для укладки в насыпь уширения. На участках, где отмечены пучины, следует устранить причины их образования и использовать для уширения только дренирующие грунты.

3.2.7. Использование при уширении или поднятии высотных отметок насыпи местных материалов и грунтов особых разновидностей (крупнообломочные, галечниковые и гравелистые, золы, шлаки и т.д.) следует обосновать технико-экономическими расчетами.

3.2.8. Для обеспечения равнопрочности уширенной насыпи выполняют уплотнение грунтов уширяемой части до значений Ку ³ 1,0, усиление ее различными армирующими прослойками из геосинтетических материалов, сеток, георешеток (особенно контактной зоны) и т.д. При уширении насыпи в условиях залегания в основании уширяемой части слабых грунтов осуществляют их осушение, при возможности выторфовывание с последующим армированием различными прослойками из геосинтетических материалов, георешеток и др.

3.2.9. При высоком уровне грунтовых вод, значительном увлажнении грунтов насыпи и, как следствие, ее деформациях и разрушениях осуществляют замену грунта рабочего слоя на глубину промерзания дренирующими грунтами, включают при необходимости армирующие, гидроизолирующие или дренирующие прослойки из различных геосинтетических материалов, обеспечивающие осушение земляного полотна, повышение прочности или защиту грунтов рабочего слоя от переувлажнения поверхностными или грунтовыми водами, выполняют замену материала морозозащитного слоя или осуществляют его устройство вновь (при его отсутствии).

3.2.10. На сооружаемых на стадии капитального ремонта пересечениях и примыканиях, площадках для остановки и стоянки автомобилей, в других местах, оговариваемых «Классификацией», при капитальном ремонте дороги земляное полотно и водоотвод выполняются в соответствии с проектом на капитальный ремонт, нормами СНиП 2.05.02-85.

3.2.11. Чтобы правильно назначить противопучинные мероприятия, рекомендуется на пучинистых участках организовать постоянное наблюдение. При осмотре и регистрации пучинистых участков устанавливают:- местоположение участков (с нанесением их на линейный график дороги);- протяженность каждого пучинистого участка;- время вскрытия и затухания пучин;- состояние земляного полотна, покрытия и водоотводных устройств в пределах пучинистого участка с указанием характера и степени разрушения;- рельеф местности, грунты земляного полотна, толщину отдельных слоев дорожной одежды, изменение уровня грунтовых вод в различные периоды года, глубину промерзания;- поперечный профиль дороги с указанием уклонов обочин и откосов;- способы зимнего содержания, интенсивность и состав движения, применявшиеся ранее эксплуатационные мероприятия по борьбе с пучинами.

3.2.12. Ликвидацию пучин выполняют путем частичной или полной замены грунта рабочего слоя, его укрепления различными материалами, дренирования согласно положений нормативных документов на эти виды работ с последующим проведением мероприятий по предупреждению появления пучин. К числу этих мероприятий относятся увеличение высотных отметок насыпи, полная или частичная замена материала дренирующего слоя, замена или увеличение толщины морозозащитного слоя, применение геосинтетических теплоизолирующих материалов.3.2.13. На участках, сложенных лессовыми, набухающими и просадочными грунтами, где отмечаются систематическое пучение или просадки грунтов, производят замену пучинистых грунтов непучинистыми на глубину промерзания, характерную для условий ремонтируемого участка, применяют решения по эффективному осушению грунтов.

3.2.14. При увеличении высотных отметок насыпи выполняют работы по устройству капилляропрерывающих, водонепроницаемых, теплоизолирующих, защитных и других прослоек в зависимости от их необходимости, в том числе с использованием рулонных геосинтетических материалов.

3.2.15. Ликвидацию деформаций откосов в виде оползней со смещением значительных объемов грунта, обрушений и других разрушений, характерных для потери общей устойчивости, выполняют по специальным проектам, особенно, если разрушения затронули проезжую часть дороги. Для этого используются решения в виде уположения откосов, устройства грунтовых упорных берм, подпорных стенок, в т.ч. сооружаемых с использованием габионов каркасного типа, галерей и других удерживающих сооружений. На месте отмеченных разрушений, прежде всего, выполняют работы по обеспечению пропуска по дороге транспортных средств и недопущения дальнейшего разрушения насыпи (выемки).

3.2.16. При сплывах грунта поверхности откосов высоких насыпей и глубоких выемок целесообразно уположение откосов, использовать такие методы повышения их устойчивости, как закрепление грунтов, устройство защитных экранов из различных решетчатых конструкций, заполненных щебнем или грунтом, осушение грунта земляного полотна, организация сброса поверхностных вод с проезжей части, обочин и др.

3.2.17. На участках дорог, на которых отсутствует, но по результатам обследования отмечена возможность образования значительных деформаций в виде обрушений, оползней и др., необходимо предусматривать различные предупреждающие мероприятия, в том числе повышение сцепления оползневой массы с ложем оползня с помощью шпон, свай, столбов, цементацию оползневых склонов и укрепление подошвы оползней устройством подпорных стенок, контрфорсов и других сооружений удерживающего вида.

3.2.18. На участках дорог, проходящих в горной местности, откосы которых сложены неустойчивыми горными породами (наличие камнепадов, осыпей, обвалов) необходимо выполнить работы по их раскрытию с уменьшением крутизны, выполнить работы по искусственному обрушению отдельных зон, выступов с целью выравнивания поверхности и ликвидации потенциально обвальных мест. Все неустойчивые участки откосов рекомендуется покрывать металлической (пластиковой) сеткой с закреплением ее по контуру анкерами, укрепленными в скальном грунте.

3.2.19. При капитальном ремонте на основе проектов могут сооружаться подъездные пути и дороги к различным объектам обеспечения работ материалами, площадки для складирования материалов, временные объезды ремонтируемых участков и другие объекты обеспечения работ.

3.2.20. После проведения работ по капитальному ремонту участки земель, использованные под устройство временных дорог, подъездов, объездных путей, площадок для складирования грунта и материалов, устройства временных сооружений и т.д. должны быть рекультивированы.

Водоотвод

3.2.21. Работы по возведению и переустройству водоотводных и дренажных сооружений при изменении плана и профиля дороги, уширении насыпи, переустройству и возведению вновь пересечений и примыканий автомобильных дорог выполняют согласно проекта на капитальный ремонт.

3.2.22. При сильном увлажнении грунтов земляного полотна, недостаточной эффективности работы дренирующего слоя дорожной конструкции обеспечение (повышение) ее прочности при капитальном ремонте обеспечивают также путем осушения грунта устройством прикромочного, подкюветного продольного дренажа и других сооружений водоотвода и дренирования грунтов.

3.2.23. Для предохранения земляного полотна от размывов и разрушений на участках с большим продольным уклоном и в местах перехода глубоких выемок в насыпь, в пониженных местах вогнутых вертикальных кривых для сброса воды устраивают искусственные водоотводные сооружения (лотки, устройства ливневой канализации, быстротоки и др.). Конструкция сооружений, располагаемых в пределах обочин, должна быть безопасной в случае наезда транспортных средств.

3.2.24. При капитальном ремонте на участках дорог, где водоотводные и дренажные сооружения показали свою неэффективность, осуществляют переустройство или устройство более совершенных конструкций, в т.ч. с использованием в качестве противозаиливающего элемента для обсыпок нетканых геосинтетических материалов.

3.2.25. При ликвидации пучин на пучинистых участках, помимо указанных в п. 3.2.13 мероприятий, возводят сооружения прикромочного дренажа, водоотвода, используют другие мероприятия по осушению грунта, в т.ч. на основе применения различных геосинтетических дренирующих материалов и геокомпозитов на их основе.

3.2.26. На участках, сложенных лессовыми, набухающими и просадочными грунтами, где отмечается систематическое пучение или просадки грунтов помимо мероприятий по п. 3.2.14 осуществляют эффективный отвод поверхностных вод и защиту от них путем укрепления обочин и откосов, ремонтируют и совершенствуют конструкции и места расположения водоотводных сооружений и дренажных устройств, обеспечивают эффективное дренирование грунтов, отжим от насыпей, находящихся в резерве застойных вод.

3.2.27. При наличии деформаций на откосах высоких насыпей и глубоких выемок их устойчивость помимо мероприятий по п. 3.2.16 повышается путем устройства дренажных скважин, сооружения местных дренажей для перехвата и отвода грунтовых вод и др.

3.2.28. На участках дорог, где по результатам обследований отмечена возможность образования деформаций в виде обрушений, оползней и др. помимо мероприятий по п. 3.2.18 осуществляют устройство поверхностного водоотвода выше и ниже площади предполагаемых разрушений откосов, по возможности, отвод русел вод, способствующих образованию оползня, устройство закрытых и открытых дренажей, дренирующих прорезей, штолен и других сооружений перехвата вод из водоносных горизонтов и их вывода за пределы опасных участков.

3.2.29. При выполнении работ по п. 3.2.6 осуществляют устройство необходимой системы водоотвода и дренирования грунтов для обеспечения прочности и устойчивости земляного полотна и дорожной конструкции на сооружаемом участке.

Основные виды работ по капитальному ремонту дорожных одежд.

Капитальный ремонт дорог - комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на более прочные и долговечные, в необходимых случаях повышаются геометрические параметры дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги. Дороги сегодня испытывают колоссальные нагрузки и как бы бережно она не эксплуатировалась, ремонт дороге нужен регулярно. Дорожное строительство в Москве - тема особенная. Дороги очень сильно отличаются по качеству, в зависимости от качества материалов, которые были использованы при асфальтировании дорог, от нагрузки, в какое время года велось строительство дорог. Выбоины, канавы и ямы, возникают ежегодно. Свои особенности накладывает наш климат. Трещины, появляющиеся в новом дорожном полотне - совсем не обязательно результат плохого качества строительства дорог. Большое влияние оказывает климат - снежно-ледянные зимы с оттепелями. Даже самая маленькая трещинка на литом асфальте, образовавшаяся осенью, к весне станет ощутимой трещиной. И все из-за физических свойств воды, которая при замерзании резко расширяется в объеме тем самым, расширяя трещины и портя недавно гладкое дорожное полотно. Конечно, ремонт дорог и строительство дорог в Москве должны проводиться с учетом этих особенностей, но такие разрушения все равно неизбежны. Так же коснемся темы использования реагентов зимой, которые тоже являются агрессивной средой и разрушают как литой асфальт, так и другие виды дорожных покрытий. Частично и сами строители-ремонтники этому могут поспособствовать. Недавно столь распространенный способ частичного ремонта дорог Москвы ямочно-канавочным способом приводил к тому, что дороги разрушались еще быстрее. Сегодня дорожно строительные работы в Москве - одна из приоритетных статей финансирования. Это обещает нам качественное строительство дорог, и качественный ремонт дорожного покрытия. Дорожное строительство начинает выходить на все более высокий уровень.

Задача капитального ремонта дорог состоит в полном восстановлении и повышении транспортно - эксплуатационного состояния дороги до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования в период до очередных капитальных дорожно строительных работ при интенсивности движения, соответствующей расчетной для данной категории дороги, при превышении которой необходима новая укладка асфальта с переводом в более высокую категорию.

Критерием для назначения капитального ремонта дорог является такое транспортно - эксплуатационное состояние литого асфальта, при котором прочность дорожной одежды снизилась до предельно допустимого значения или параметры и характеристики других элементов дороги и дорожных сооружений не удовлетворяют возросшим требованиям движения настолько, что невозможно или экономически нецелесообразно производить укладку дорог в соответствие с указанными требованиями посредством работ по ремонту дорог и строительству дорог.

Капитальный ремонт дорог, как и строительство дорог, должен производиться комплексно по всем сооружениям и элементам дороги на всем протяжении всего участка где происходит асфальтировка.

Капитальный ремонт и дорожное строительство выполняется в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно - сметной документацией.

В состав капитального ремонта дорог могут быть включены: работы по ремонту, асфальтировке благоустройству, ремонту дорожного покрытия, а также содержанию элементов дороги и дорожных сооружений на ремонтируемом участке, состояние которых не требует капитального ремонта, если указанные работы не были выполнены до начала капитального ремонта дорог.

К капитальному ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений относятся следующие работы: строительство дорог, развязок, мостов тоннелей, эстакад; ремонт дорог; асфальтирование дорог; ремонт дорожного покрытия; асфальтировка благоустройство и др. Какой бы ни была классификация дорожно строительных работ необходимо понимать, что в строительстве дорог и асфальтировании дорог не может быть экономии на новых технологиях. Ведь плохая дорога - потенциальная угроза здоровью и жизни водителей и пассажиров, а также пешеходов.

Основные виды работ по капитальному ремонту искусственных сооружения а/дорог.

Организация работ по капитальному ремонту искусственных сооружений

3.10. Капитальный ремонт искусственных сооружений выполняется в соответствии с утвержденными техническими решениями и сметами.

Порядок разработки, согласования и утверждения технической документации на капитальный ремонт искусственных сооружений устанавливается Министерством путей сообщения Российской Федерации.

В составе этой документации должны быть разработаны и представлены, кроме основных чертежей, расчетов и технических решений по ремонту или переустройству сооружения, чертежи конструкций, устройств и временных сооружений для организации и выполнения мероприятий, связанных с обеспечением безопасности движения поездов при производстве ремонтных работ.

3.11. При ремонте искусственных сооружений в необходимых случаях разрешается устанавливать разгружающие конструкции или устраивать временные обходы. В отдельных случаях, при полной потере несущей способности опор мостов или путепроводов и нецелесообразности или (например, при каменно-арочной конструкции мостов) невозможности их усиления, при соответствующем технико-экономическом обосновании, разрешается восстановление этих опор на новом месте со смещением оси моста и разборкой существующих.

3.12. Работы по сплошной смене мостовых брусьев, укладке безбалластного мостового полотна, окраске металлических пролетных строений, цементации кладки и торкретированию поверхностей массивных и железобетонных пролетных строений и опор, а также другие массовые работы должны производиться в соответствии с утвержденными технологическими правилами, с оплатой работ по калькуляциям, утверждаемым начальником железной дороги или его заместителем.

3.13. При замене дефектных пролетных строений и соответствующем технико-экономическом обосновании разрешается осуществлять установку новых пролетных строений на ледокольной части опор с их необходимым переустройством.

3.14. Металлоконструкции искусственных сооружений, расположенных в городах, к которым предъявляются повышенные эстетические требования, разрешается дополнительно окрашивать один раз в течение межремонтного периода, а железобетонные - один раз в 5-6 лет.

3.15. Капитальный ремонт искусственных сооружений должен выполняться силами специализированных дорожных подразделений (спецмостотрестов, мостоотрядов, мостопоездов, мостовых колонн и бригад).

Особо крупные и сложные работы по капитальному ремонту искусственных сооружений должны выполняться специализированными организациями.

3.16. Ремонт искусственных сооружений должен производиться при обеспечении безопасности движения поездов и, как правило, без нарушения графика их движения.

Для производства больших по объему и сложных работ в графике движения поездов должны предусматриваться "окна", как правило, в светлое время суток и вводиться ограничения скорости движения поездов, обусловленные этими работами.

Принятые организационные и технические решения по производству работ должны предусматривать минимально необходимую продолжительность "окон".

3.17. Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту искусственных сооружений осуществляется мостовым (тоннельным) мастером или другими работниками, специально назначенными начальником дистанции пути или службы пути железной дороги.

За сложными работами по капитальному ремонту искусственных сооружений устанавливается авторский надзор проектных организаций.

Основные виды по капитальному ремонту обустройства дорог, средств организации и обеспечения безопасности движения.

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения:

- восстановление и установка вновь недостающих дорожных знаков и табло индивидуального проектирования;

- восстановление и совершенствование элементов и систем диспетчерского и автоматизированного управления движением; восстановление существующих и установка вновь автономных и дистанционно управляемых знаков и табло со сменной информацией и светофорных объектов;

- восстановление существующих остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках, туалетов, площадок для остановки или стоянки автомобилей;

- восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, шумозащитных сооружений на участках дорог, проходящих через населенные пункты;

- устройство виражей на опасных для движения кривых;

- архитектурно-художественное оформление обустройства и благоустройства дорог и их отдельных участков, развязок, площадок отдыха, автобусных остановок, смотровых площадок и других объектов;

- восстановление электроосвещения на отдельных участках дорог, мостах, путепроводах и паромных переправах, в тоннелях;

- восстановление дорожной линейной телеграфной (телетайпной) или радиосвязи и других средств технологической и сигнально-вызывной связи; восстановление кабельной сети;

- нанесение временной разметки на период ремонта, удаление временной разметки и нанесение постоянной после завершения ремонта.

Меры по уменьшению снегозаносимости автомобильных дорог.

Зимнее содержание дорог:

изготовление, установка (перестановка), разборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.); создание снежных валов и траншей для задержания снега на придорожной полосе и их периодическое обновление;

- патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин; профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог низких категорий;

- регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха и т.д.;

- очистка от снега и льда всех элементов мостового полотна, а также зоны сопряжения с насыпью, подферменных площадок, опорных частей, пролетных строений, опор, конусов и регуляционных сооружений, подходов и лестничных сходов; оборудование и содержание зимних автомобильных дорог (автозимников) и ледовых переправ;

- борьба с зимней скользкостью; восстановление существующих и создание новых баз противогололедных материалов, устройство подъездов к ним; бурение, обустройство и обслуживание скважин для добычи природных рассолов; приготовление и хранение противогололедных материалов; устройство и содержание верхнего слоя покрытия с антигололедными свойствами;

- устройство и содержание автоматических систем раннего обнаружения и прогнозирования зимней скользкости, а также автоматических систем распределения антигололедных реагентов на мостах, путепроводах, развязках в разных уровнях и т.д.;

- борьба с наледями, устройство противоналедных сооружений, расчистка и утепление русл около искусственных сооружений; ликвидация наледных образований; проведение противолавинных мероприятий, уборка лавинных отложений.

Перечислите прочие работы по содержанию а/дорог.

Прочие работы по содержанию:

- разработка по усмотрению заказчика проектно-сметной документации и ее экспертиза;

- оценка качества содержания дорог и дорожных сооружений;

- охрана автомобильных дорог и отдельных дорожных сооружений, сторожевая и пожарная охрана;

- ограничение в установленном порядке движения транспорта на дорогах в весенне-осеннюю распутицу;

- инвентаризация и паспортизация дорог и отвод земель;

- диагностика и оценка состояния автомобильных дорог; текущие и периодические осмотры, обследования и испытания мостов, путепроводов и других сооружений; учет интенсивности движения;

- формирование и ведение банков данных о состоянии дорог, мостов и других дорожных сооружений;

- разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки;

- учет дорожно-транспортных происшествий и участие в расследовании причин их возникновения;

- организация дежурно-диспетчерской службы, метеорологическое обеспечение и т.д.;

- инженерное и научно-техническое сопровождение наиболее сложных работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений.

Борьба с наледями на автомобильных дорогах.

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О НАЛЕДЯХ

§ 2. Под наледью понимается скопление льда различной формы и мощности и образовавшая его поверхностная вода (реже снеговая) или подземная, которая выступает зимой на дневную поверхность (иногда под напором) или остается в напорном или замерзшем состоянии под взбугренным слоем льда, мерзлого грунта или другого перекрывающего ее материала.

§ 3. Условиями, способствующими возникновению наледей, являются сильные продолжительные морозы, волнистый рельеф окружающей местности и наличие водоносного слоя, подстилаемого неглубоко залегающим водоупором (скала, неоттаявший, например, многолетнемерзлый грунт и т.п.).

Такое сочетание природных особенностей характерно для районов Дальнего Востока и большей части Восточной Сибири, где особенно часто встречаются наледные участки. Типичные наледные участки (отличающиеся значительно развитыми наледями) сложены сильно выветрившимися кварцевыми породами (содержащими зерна кварца): гранитами, гранодиоритами, кварцевыми порфирами, песчано-глинистыми сланцами, песчаниками и т.п. Наледные участки встречаются также в местах глубоких трещин и тектонических разломов земной коры (наледные районы).

§ 4. Развитие наледи в полосе отвода всегда связано с неравномерным промерзанием воды, стекающей по водоупору, часто подпертой на косогоре, пойме дорожным полотном, а также в русле (у ближайших к дороге перекатов, островов, отмелей), на устьевых участках водотоков, в местах неравномерного отложения снега и т.п.

Сложные природные условия, в которых развиваются наледи, в сочетании с дополнительным влиянием на их развитие дорожных сооружений и способов их строительства, обусловливают многообразие наблюдаемых в полосе дороги притрассовых наледей (см. табл. 1).

Таблица 1

|

Признак наледи |

Группа, тип наледей |

Примечания |

|

По виду зимнего стока |

А. Поверхностные |

Развиваются на открытых водотоках (реках, ручьях, ключах) из поверхностных вод или смешанного питания |

|

|

Б. Подземные или «грунтовые» |

Развиваются на подземных водоносных трактах и из грунтовых вод |

|

|

А.1 Снеговые |

Развиваются из снеговых вод (не связанные с рельефом местности) |

|

|

Среди наледей групп А и Б различают |

|

|

I По залеганию |

1. Русловые |

Могут развиваться вначале из поверхностных вод, а затем из подземных |

|

2. Пойменные | ||

|

3. Подрусловые |

Развиваются только из подземных вод | |

|

II По форме развития |

1. Пассивные (натечные наледи) |

- |

|

2. Активные (наледные бугры) |

Различают гидростатические и гидродинамические (взрывающиеся) наледи | |

|

III По местоположению |

1. Долинные (или речные) - на дне долин |

- |

|

2. Косогорные - на склонах |

- | |

|

3. Логовые1 |

- | |

|

IV. По условиям возникновения |

1. Естественно развивающиеся |

- |

|

2. Вызванные строительством |

- | |

|

V. В зависимости от интенсивности стока |

1. Интенсивные - действующие всю зиму |

- |

|

2. Слабые - действующие часть зимы |

- | |

|

VI. В зависимости от изменчивости стока |

1. Действующие ежегодно |

В том числе кратковременные |

|

2. Эпизодические | ||

|

VII. В зависимости от направления стока |

1. Действующие по падению долины |

- |

|

2. Бортовые (со склонов) |

- | |

|

3. Не связанные с рельефом местности |

- | |

|

VIII. По условиям взаимодействия с сооружением |

1. Влияющие на сооружение |

- |

|

2. Не влияющие на сооружение |

- | |

|

IX. По условиям продвижения к сооружению |

1. Согласованные с направлением потока |

- |

|

2. Не согласованные - подпирающие сооружение |

- | |

|

X. В зависимости от температуры воды |

1. Обычные |

С температурой зимой до 0,3º |

|

2. «Теплые» |

С температурой зимой выше 0,3º | |

|

1 Под «логами» понимаются участки пониженного рельефа с эпизодическими поверхностными водотоками | ||

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАЛЕДЕЙ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ ТРАССЫ

§ 5. В процессе изысканий рекомендуется обходить встреченные (естественно развивающиеся) наледи, толщина льда которых превышает 0,25 м, кроме того, чтобы избежать появления в намечаемой полосе отвода новых наледей, дорогу целесообразно трассировать по местности, на которой ее сооружение не вызовет резких изменений гидрологических условий.

Наименее опасными с точки зрения наледеобразования являются продольные ходы по водоразделам, антиклинальным долинам, а также по тем склонам моноклинальных долин, на которых пласты горных пород падают в противоположную сторону от трассы (рис. 1).

Косогорные участки, сложенные сильно выветрившимися кварцевыми породами, при наклоне пластов в сторону трассы следует обходить; такой вариант может оказаться оптимальным даже в тех случаях, когда он связан с необходимостью некоторого удлинения трассы.

§ 6. При долинном варианте хода и наличии пойменных наледей земляное полотно целесообразно отсыпать примерно в нижней трети высоты склона отдельные небольшие источники, выходы которых останутся с верховой стороны полосы отвода, необходимо пропустить под земляным полотном дороги в фильтрующих прорезях или утепленных дренажах.

§ 7. При наличии в долине естественно развивающихся речных наледей возможен продольный ход в прирусловой части поймы с отсыпкой земляного полотна на 0,25 м выше наивысшего горизонта наледи, наблюдавшегося в течение не менее 3 лет (см. § 44), из фильтрующих гравийных или каменных (русловых) материалов или каменной наброски (рис.1,г, д).

§ 8. Малые и средние водотоки в наледных районах должны пересекаться дорогой на таких участках, где не наблюдается резкого изменения гидрологического режима водотока при промерзании, т.е. в местах, где глубина русла наибольшая, без резких поворотов и уширений, где отсутствуют раскидистые, каменистые перекаты, отмели, староречья, острова, низкие заболоченные поймы, притоки. Особенно неблагоприятны участки, покрытые на поймах глыбовым навалом выветрившихся кварцевых пород (см. § 3).

§ 9. Мерой профилактики косогорных наледей, в частности, на спусках в долины является прямолинейное пересечение склона когда такой способ трассирования возможен без длинных глубоких выемок, с обязательной прокладкой открытой или утепленной водоотводной или фильтрующей канавы для перехвата воды, поступающей с верховой стороны косогора (см. § 26-29). Указанный прием трассирования должен одновременно сочетаться с регулированием основного водотока (см. §19,20), где иначе возможно усиление наледи перед искусственным сооружением за счет дополнительного притока воды со склонов - бортовая наледь или смешанная и т.п.

§ 10. Выходы на косогорах подземных вод небольшого расхода (до 0,2 - 0,3 л/сек), которые могут оказаться с верховой (нагорной) стороны дороги, отводятся от нее в пониженные участки рельефа по открытым или утепленным водоотводным или фильтрующим канавам.

§ 11. Выходы глубинных вод с расходом более 0,4 - 0,5 л/сек целесообразно обходить с верховой стороны и оставлять за пределами полосы отвода. В отдельных случаях при сложном и дорогом варианте обхода такие источники должны каптироваться. Проходка косогоров выемками, особенно длинными, в наледных районах не рекомендуется.

§ 12. Узкие, слабо прогреваемые солнцем участки пониженного рельефа (особенно лога) с «мокрыми» склонами, сложенными кварцевыми породами, скрытыми под слоем мха, целесообразно обходить.

Теория переноса и отложения снега. Метод баланса и расходов.

Советским ученым А. К. Дюниным разработана теория, освещающая механику движения снежных частиц в метелевом потоке и задержания их у различных преград. Установлено, что движение снежинок вызывается мелкими вихрями, которые образуются в воздушном потоке над снежным покровом. В тонком вихревом слое давление резко снижается по сравнению с общим давлением воздуха. Снежинки с поверхности снежного покрова как бы подсасываются в вихревой слой, имеющий более низкое давление. Они подпрыгивают, а затем под острым углом падают на снежный покров (рис. 11). Ударяясь с большой скоростью, они сдвигают другие снежинки, вовлекая их в общее движение. В результате этого метелевый поток все больше и больше насыщается снегом. Наиболее тяжелые снежинки только перекатываются или скользят по поверхности снежного покрова, почти не поднимаясь над ней. Зато мелкие и легкие (снежная пыль) поднимаются в воздух и длительное время летят, поддерживаемые вихрями, движущимися в ветровом потоке.

Рис.

11

Рис.

11

Чем выше скорость ветра, тем больше в нем образуется вихрей и тем сильней "подсасывание", благодаря которому поток захватывает и переносит снежные частицы. Поэтому с увеличением скорости ветра увеличивается и количество снега, которое захватывает и переносит метелевый поток. При уменьшении скорости ветра вихреобразование ослабевает, подъемная сила потока также уменьшается, а часть переносившегося им снега выпадает и откладывается.

Чтобы легче представить это, вспомним, как реки и ручьи перекосят ил, песок и мелкую гальку. Если течение быстрое, то вода свободно несет даже довольно крупные частицы. В тех же местах где русло реки или ручья расширяется и течение воды замедляется, переносимые частицы падают на дно и откладываются. Перенос снега ветром похож на перенос частиц ила и песка текущей водой. Скорость воздушного потока замедляется при обтекании различных углублений (канав, ям, дорожных выемок) или у предметов, преграждающих потоку путь (зданий, заборов, кустов, деревьев). В тех местах, где образуются зоны замедленной скорости, возникают при метелях снежные заносы.

Определение приноса снега к дороге (использовать методы расчета из расчетных работ).

Определение расчетного объема снегоприноса к дороге с каждой ее стороны.

Снегопринос к дороге равен выносу снега за пределы бассейна помноженному на синус угла между направлением ветра несущего снег и дорогой. Между снегопереносом и снегоприносом существует зависимость:

![]() (3.1)

(3.1)

Поскольку часть румбов розы снегопереноса расположена с левой стороны, а часть справа, объем снегоприноса определяется отдельно для каждой стороны.

Для левой стороны

![]() (3.2)

(3.2)

Для правой стороны

![]() (3.3)

(3.3)

Участок дороги 1 с ПК 0 по ПК 125+00, ось дороги СВ 10°

Рис. 3.1 - Схема для определения объема снегоприноса к дороге

![]()

![]()

Участок дороги 2 с ПК 125+00 по ПК 250+00, ось дороги СВ 20°.

Рис. 3.2 - Схема для определения объема снегоприноса к дороге

![]()

![]()

Введем поправки учитывающие наличие микрорельефа и растительности на участке дороги.

![]() ,

(3.4)

,

(3.4)

где αi – коэффициент учитывающий вид микрорельефа ил растительности (αiпашня=1, αiлуг=0,75);

li- ширина полосы, м.;

hi- высота растительности или рельефа, м.;

К- процент снегоприноса, для северо-запада К=50%

Определить поправку при прохождении по пашне.

![]()

![]()

Определить поправку при прохождении по лугу.

![]()

![]()

Определить объем снегоприноса к автомобильной дороге с учетом поправки.

![]() (3.5)

(3.5)

1 участок автомобильной дороги.

Луг

![]()

![]()

Пашня

![]()

![]()

2 участок автомобильной дороги.

Луг

![]()

![]()

Пашня

![]()

![]()

Меры по уменьшению снегозаносимости дорог. Назовите основные способы защиты дорог от снежных заносов.

Назначение основных мероприятий по защите дороги от снежных заносов.

4.1 Характеристика участка дороги по степени заносимости.

Определить высоту снегонезаносимой насыпи по формуле:

![]() ,

4.1)

,

4.1)

где Нп- высота снежного покрова с вероятностью превышения 5%;

ΔН- возвышение над снежным покровом обеспечивающее незаносимость насыпи (ΔН=0,7 для II технической категории).

Определить высоту снежного покрова с вероятностью превышения 5%.

![]() , (4.2)

, (4.2)

где Нгод- количество осадков за год в виде слоя воды образовавшееся при выпадении дождей и таянии снега;

m- количество месяцев в году со среднемесячной отрицательной температурой воздуха;

γв- плотность воды (1000 кг/м3);

γсу- плотность уплотненного снега (300 кг/м3).

![]()

Участки дороги с ПК 8+55 по ПК 111+45, с ПК 180+70 по ПК 250+00 являются не заносимыми, так как проходят в насыпи с отметками Н≥Нн.

Участки дороги с ПК 0 +00 по ПК 8+55, с ПК 111+45 по ПК 120+98, с ПК 164+35 по ПК 180+70 являются слабо заносимыми, так как проходят в насыпи с отметками, попадающими в интервал Нп<Н<Нн.

Участки дороги с ПК 120+98 по ПК 127+50, с ПК 160+00 по ПК 164+35 являются средне заносимыми, так как проходят в насыпи с отметками, попадающими в интервал 0<Н<Нп.

Участки дороги с ПК 127+50 по ПК 160+00 являются сильно заносимыми, так как проходят в выемке с отметками Н<0.

Классификация снежных осадков

Снежные отложения на дороге возникают в результате различных снежных явлений, которые по своим признакам делятся на:

- Спокойный снегопад - происходит выпадение снега из облаков без переноса ветром частиц ранее выпавшего снега по поверхности снежного покрова.

Снегопады характеризуются интенсивностью (количеством осадков, выпадающих в единицу времени) и продолжительностью.

- Метели - перенос ветром снега над поверхностью земли.

По признаку метелевых отложений наиболее часто встречающиеся в практике метели классифицируются:

Верховая метель - метель, при которой происходит перенос снега при слабом ветре (2-3 м/с) без перемещения по поверхности снежного покрова ранее выпавшего снега.

Низовая метель - метель, при которой происходит перенос ветром частиц ранее выпавшего снега с поднятием снежных частиц над поверхностью снежного покрова до нескольких метров.

Такая метель наблюдается при ветре достаточной силы (более 5 м/с) и сухом состоянии поверхности снежного покрова.

Обшая метель - метель, при которой одновременно происходят выпадение снега из облаков и перемещение ветром уже упавших снежинок.

Поземка - перенос ветром частиц ранее выпавшего снега непосредственно по поверхности снежного покрова без выпадения снега из облаков. При поземках высота поднятия снега над уровнем снежного покрова до 0,5 м.

Буран (пурга) - перенос снега при скорости ветра более 20 м/с.

- Обрушение снега с горных склонов в виде лавин.

Снегопады и верховая метель образуют на дорогах сравнительно равномерные отложения, имеющие небольшую толщину и плотность.

Метели (поземка, низовая, буран) вызывают образование заносов - отложения снега большой толщины и повышенной плотности.

Обрушения снега с горных склонов в виде лавин вызывают образование снежных завалов, имеющих очень большие объемы и состоящих из плотного снега, иногда смешанного со льдом, в отдельных случаях и с камнями.

Плотность слоя свежевыпавшего снега в зависимости от формы выпадающих снежинок:

- рыхлый свежевыпавший - 0,06 - 0,08 г/см3

- рыхлый свежий хлопьями - 0,04 - 0,07 г/см3

- рыхлый свежий средними снежинками - 0,08 - 0,12 г/см3

- рыхлый свежий крупинками - 0,13 г/см3

- рыхлый свежий мелкими крупинками - 0,08-0,16 г/см3

Плотность слоя свежевыпавшего снега в зависимости от силы ветра при его выпадении:

- в тихую погоду - 0,04 - 0,07 г/см3

- при легком ветре - 0,04 - 0,18 г/см3

- при среднем ветре - 0,12 -0,18 г/см3

- при сильном ветре - 0,15-0,20 г/см3

Плотность снежного покрова с течением времени под влиянием собственного веса, давления вновь образующихся слоев и уплотняющего действия ветра постепенно увеличивается и к концу зимы достигает в среднем 0,30 г/см3.

б) Виды снегозащитных средств

Снежные отложения на дороге образуются в результате прохождения снегопадов или метелей. Отложения от спокойных снегопадов имеют в основном высоту 5-10 см, редко 15 см и еще реже до 35 см. Снегоотложения от метелевого переноса снега могут достигать большой высоты, измеряемой метрами. Величина снегоотложений зависит от объема снегоприноса. Наибольшую опасность представляют метелевые снегоотложения.

Все мероприятия, обеспечивающие снегонезаносимость дорог во время метелей, основываются на прогнозе возможных объемов снегоприноса к снегозаносимым участкам дороги за зиму, за одну метель и возможных объемов снегоотложений на конец зимнего периода или одной метели.

Для обоснованного решения вопросов о снегозащитных мероприятиях необходимо определить ряд расчетных параметров (Приложения А и Б):

- расчетный объем снегоприноса к снегозаносимым участкам дорог за зиму слева и справа от дороги;

- расчетный объем снегоотложений у снегозащиты к концу зимнего периода;

- расчетную метель и ее основные параметры: объем снегоприноса и продолжительность;

- объем снегоотложений от расчетного снегопада.

Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной или временной снегозащиты.

К постоянной снегозащите относят снегозащитные лесополосы и постоянные заборы.

К временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы и т.д.

Постоянные снегозадерживающие устройства следует проектировать на расчетный объем снегоотложений к концу зимнего периода или на расчетную метель, имеющую объем снегоприноса больший, чем объем снегоотложений в конце зимнего периода. Это возможно за счет разности плотности снегоотложений в конце зимнего периода (до 0,25-0,30 т/м3) и в снегоотложениях от свежепринесенного снега. При этом необходимо учитывать объем снегоотложений от снегопада.

Возможный объем снегоотложений от расчетного объема снегоприноса в конце зимы определяют с учетом коэффициента потерь снега от испарения и таяния во время оттепелей и увеличения плотности в снегоотложениях к концу зимнего периода (Приложение Б).

Временные снегозащитные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после отработки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление.

По принципу воздействия на снеговетровой поток снегозащитные устройства подразделяют на:

- снегозащитные средства снегозадерживающего действия, которые работают по принципу задержания метелевого снега на подступах к дороге;

- снегозащитные средства снегопередувающего действия, увеличивающие скорость ветра снеговетрового потока и способствующие переносу снега через дорогу (снегопередувающие заборы);

- снегозащитные средства, полностью изолирующие объекты от попадания снега (галереи и тоннели).

Наибольшее распространение на автомобильных дорогах получили устройства снегозадерживающего действия.

Снегозащитные насаждения (показать все расчетный схемы посадок: с 25 м3/п.м……до 500 м3/п.м.

Снегозащитные лесные полосы

Наиболее надежным, экологически оправданным видом защиты снегозадерживающего действия являются снегозащитные лесные полосы.

Снегозащитная полоса должна иметь плотную (непродуваемую) конструкцию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая двухрядная кустарниковая опушка.

Конструкция снегозащитной полосы определяется типовой схемой, на основе которой выбирается рабочая схема полосы для каждого конкретного случая (рис. 2).

Рис. 2. Типовые схемы снегозащитных лесных насаждений вдоль автомобильных дорог при объеме снегопереноса (м3/м):

а - до 25; б - до 50; в - до 75; г - до 100; д - до 125; е - до 150; ж - до 200; з - до 250

условные обозначения:

|

|

|

|

|

|

Рабочую схему составляет проектная организация. Она определяет состав древесных и кустарниковых пород, их размещение по рядам, а также количество рядов, ширину междурядий и размещение растений в рядах.

Расстояние между соседними рядами деревьев и кустарников в лесной полосе принимается: в благоприятных лесорастительных условиях - 2,5 м, а в тяжелых условиях - 3,0-3,5 м.

Расстояние между растениями в ряду допускается в пределах 0,5-1,0м.

Расстояние от бровки земляного полотна до придорожной снегозащитной полосы, ширина лесных полос и величина разрывов между полосами при объемах снегоприноса до 250 м3/м определяются по табл. 5.

Таблица 5

Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса

|

Расчетный объем снегоприноса, м3/м |

Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м |

Ширина разрыва между лесонасаждениями, м |

Ширина полос отвода земель для лесонасаждений, м |

|

10-25 |

15-25 |

- |

4 |

|

50 |

30 |

- |

9 |

|

75 |

40 |

- |

12 |

|

100 |

50 |

- |

14 |

|

125 |

60 |

- |

17 |

|

150 |

65 |

- |

19 |

|

200 |

70 |

- |

22 |

|

250 |

50 |

50 |

2×14 |

В связи с возможностью переноса снега под углом по отношению к оси дороги снегозащитные лесные полосы устраивают длиннее защищаемого участка на 50-100 м. В условиях снегоприноса более 100 м3/м эта величина должна быть обоснована расчетом для ветров под углом более 30° с учетом расстояния между лесной полосой и защищаемым участком дороги.

Для обеспечения видимости на пересечениях и примыканиях автомобильных дорог в одном уровне снегозащитные полосы размещают в соответствии с рис. 3.

Рис. 3. Схема расположения лесных полос для обеспечения видимости на пересечениях автомобильных дорог

Расчетные расстояния видимости поверхности дороги (La, Lв) должны соответствовать расчетным скоростям движения на пересекающихся дорогах, и принимаются по табл. 6, а ширина примыкающей к дороге полосы, обеспечивающая боковую видимость (Lб), должна составлять 25 м (от кромки проезжей части) для дорог I-III категорий и 15 м - для дорог IV-V категорий.

При большой длине снегозащитной полосы, создаваемой на сельскохозяйственных угодьях, необходимо предусматривать технологические разрывы по 10-15 м через каждые 800-1000 м для прохода сельскохозяйственных машин.

Таблица 6

Расчетные расстояния видимости поверхности дороги (Lа, Lв), м

|

Расчетная скорость движения, км/ч |

|

|

150 |

250 |

|

120 |

175м расчетная видимость |

|

100 |

140м |

|

80 |

100м |

|

60 |

75 |

|

50 |

60 |

|

40 |

50 |

|

30 |

40 |

В случаях, когда существующая снегозащитная полоса не удовлетворяет нормам по конструкции, составу пород, размещению и другим признакам и в результате не выполняет свои снегозащитные функции, должны быть предусмотрены мероприятия по ее усилению путем увеличения ширины или создания дополнительных полос.

Типовые схемы размещения дополнительных полос в сочетании с усилением существующих придорожных посадок принимают в соответствии с объемом снегоприноса (рис. 4)

Рис. 4. Типовые схемы усиления существующих снегозащитных лесных насаждений вдоль автомобильных дорог при объеме снегоприноса (м3/м):

а - до 25; б - до 50; в - до 100; г - до 150; д - до 250

условные обозначения:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Величина параметров l1, l2 и d зависит от ширины существующей полосы С, ее расстояния до дороги l и ширины дополнительных лесных полос.

Ассортимент древесных и кустарниковых пород и их размещение в дополнительных лесных полосах и при уширении существующих насаждений принимают в соответствии с изложенными выше рекомендациями по созданию новых снегозащитных полос.

Создание новых снегозащитных насаждений и посадка дополнительных лесных полос осуществляются по специальным проектам, а поддержание работоспособности существующих посадок осуществляется рубками ухода.

Если снегозащитные лесные полосы не вступили в работу или их применение невозможно по почвенно-климатическим или другим условиям, необходимо использовать снегозащитные устройства или защиты из снега.

Защита дорог от снежных заносов при помощи заборов (способы установки и методы расчета).

Постоянные снегозадерживающие заборы

В местности с интенсивной метелевой деятельностью рекомендуется применять заборы. Заборы могут быть снегозадерживающего действия и снегопередувающего действия.

Надежным средством защиты дорог от снежных заносов являются снегозадерживающие заборы - устройства капитального типа с большой затратой материалов и высокой стоимостью. Поэтому постройку заборов обосновывают экономически.

Заборы могут быть сплошными и решетчатыми, деревянными, железобетонными или комбинированными. Сплошные заборы собирают меньше снега, чем решетчатые, поэтому они применяются только в том случае, когда требуется одностороннее задержание снега. В зависимости от объема приносимого к дороге снега снегозадерживающие заборы устраивают высотой от 3 до 5 м.

Высоту забора определяют в зависимости от объема снегоприноса и высоты снежного покрова в данной местности:

![]()

где Н3 - высота забора, м;

Wсп - объем снегоприноса, м3/м;

Нсп - средняя многолетняя наибольшая высота снежного покрова в данной местности, м.

Не рекомендуется делать заборы выше 5 м. Если по расчету требуется большая высота, то устраивают два и более рядов заборов. Общая снегосборная способность заборов, поставленных в несколько рядов, определяется по формуле

Q = β (n-1) Hз·l + K1·H23,

где Q - объем задерживаемого снега у многорядных защит, м3/м;

β - коэффициент заполнения снегом пространства между рядами (при расчетах можно принимать β = 0,8);

n - количество рядов заборов;

Нз - высота забора, м;

l - расстояние между рядами заборов (следует принимать в пределах 30 Нз), м;

K1 - коэффициент, равный 8,0.

При устройстве решетчатых заборов для уменьшения их заносимости, а также увеличения снегосборности, оставляют просветы между землей и нижней панелью забора, а также и между панелями. Высоту просветов в зависимости от общей высоты забора можно проектировать до 0,5 - 0,8 м.

Расстояние от линии защиты до бровки земляного полотна должно составлять от 15 до 25 высот забора в зависимости от просветности обрешетки конструкции (от 35% до 50% соответственно). Если по местным условиям нельзя удалить забор на указанное расстояние, допускается сокращение расстояния до 10 высот забора при уменьшении просветности его решетки до 30%.

Для лучшего использования снегозадерживающей способности заборов и предотвращения повреждений, особенно при весенней осадке снега, заборы, особенно деревянные, наиболее правильно располагать перпендикулярно к направлению господствующих ветров, если даже при этом заборы будут расположены по отношению к дороге под тем или иным углом.

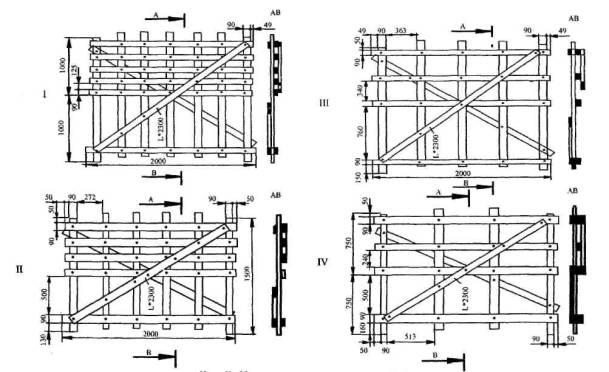

Деревянные снегозадерживающие заборы рекомендуется применять трех типов:

I - двуХIIанельные высотой 4 м, высота продуваемых проемов равна 0,6 м и каждой панели по 1,4 м (рис. 5, а);

II - двуХIIанельные высотой 5 м, высота продуваемых проемов равна 0,7 м и каждой панели по 1,8 м (рис. 5, б);

III - однопанельные с увеличенной просветностью высотой 5 м, высота нижнего продуваемого проема 0,5 м (рис. 5, в).

Рис. 5. Рекомендуемые типы снегозадерживающих заборов:

1 - противопучинные анкеры (брусок 10×14 см или пластины длиной 50 см) (размеры даны в см)

Железобетонные снегозадерживающие заборы долговечнее деревянных. Они выполняются из сборных железобетонных элементов (рис. 6). Для повышения эффективности их работы необходимо предусмотреть устройство разрывов в обрешетке, как в заборах, изготовляемых из дерева. Можно применять смешанные конструкции, состоящие из железобетонных стоек и деревянных панелей.

Рис. 6. Железобетонный снегозадерживающий забор (размеры даны в мм)

Железобетонные панели изготовляют на строительных площадках, а монтируют (путем закладки в пазы) на заранее установленных стойках. Ямы под стойки копают ямокопателем, а устанавливают стойки и монтируют панели при помощи передвижного крана.

д) Постоянные заборы снегопередувающего действия

Заборы снегопередувающего действия увеличивают скорость снеговетрового потока при его прохождении над дорогой, что предовращает образование на ней снежных отложений.

Заборы снегопередувающего действия рекомендуется применять при соблюдении следующих условий: при объеме снегоприноса более 300 м3/м, направлении господствующих ветров под углом от 50° до 90° к оси дороги и сухом, легкоподвижном снеге. Наибольший эффект эти сооружения имеют в открытой безлесной местности.

Защищать заборами снегопередувающего действия можно выемки глубиной до 5 м, низкие насыпи, нулевые участки и полувыемки-полунасыпи на косогорах, если уклон косогора не превышает 45°.

Основными параметрами заборов снегопередувающего действия, влияющими на их аэродинамические характеристики, являются: общая высота забора, Нз, высота продуваемого проема, h (до 40% Нз), высота ветронаправляющей панели, hп (до 60% Нз), угол наклона панели к горизонту, α (90°), общая высота забора 5-8 м (рис. 7, 8).

Заборы снегопередувающего действия необходимо располагать на расстоянии 0,8 м от кромки проезжей части. Их строят из дерева или делают сборными из железобетона. Заполнение деревянных зазоров рекомендуется делать вертикальным.

Наиболее распространены следующие типы снегопередувающих заборов (табл. 7).аблица 7

Характеристика снегопередувающих заборов

|

Тип забора |

Общая высота, м |

Высота ветронаправляющей панели, м |

Высота продуваемого проема, м |

Угол наклона панели к горизонту, град |

Ширина зоны выдувания, м |

|

I |

5,0 |

3,0 |

2,0 |

90° |

до 6,0 |

|

II |

6,5 |

4,0 |

2,5 |

90° |

от 6 до 8 |

|

III |

8,0 |

5,0 |

3,0 |

90° |

от 8 до 10 |

Рис. 7. Снегопередувающие деревянные заборы (размеры даны в мм)

Рис. 8. Снегопередувающий керамзитобетонный забор (размеры даны в см)

Защита дорог от снежных заносов при помощи щитов (типы щитов, способы установки и методы расчета).

Временные снегозащитные устройства

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной дороге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, следует использовать временные снегозадерживающие устройства; снегозадерживающие щиты, траншеи, снежные стенки и т.д.

Они могут применяться в качестве защиты дорог от снежных заносов и как средство усиления посадок или заборов.

Снегозадерживающие щиты изготавливают из дерева с разреженной решеткой в нижней части. Конструкции переносных щитов показаны на рис. 9.

Рис. 9. Переносные решетчатые щиты (размеры даны в мм)

Конструктивные данные и рекомендуемые условия их применения приведены в табл. 8.

Таблица 8

Характеристика снегозадерживающих щитов

|

Тип щита |

Высота, м |

Просветность, % |

Скорость ветра, при которой можно применять щиты, м/с |

Объем снегоприноса, при котором целесообразно применять щиты, м3/м | ||

|

общая |

нижней части |

верхней части | ||||

|

I |

2,0 |

50 |

60 |

40 |

Более 20 |

Более 100 |

|

II |

1,5 |

50 |

60 |

40 |

Более 20 |

Менее 100 |

|

III |

2,0 |

60 |

70 |

50 |

20 и менее |

Более 100 |

|

IV |

1,5 |

60 |

70 |

50 |

20 и менее |

Менее 100 |

Расстояние от бровки земляного полотна до ряда щитов следует назначать в зависимости от объема снегоприноса равным: при объеме снегоприноса до 25 м3/м - 30 м; до 50 м3/м - 40 м; до 75 м3/м - 50 м; более 75 м3/м - 60 м.

Щиты устанавливают сплошной линией параллельно оси дороги, без зигзагов и изломов. При косых ветрах (дующих под острыми углами к дороге) их рекомендуется ставить через 60 м перпендикулярно к основной щитовой линии короткие звенья щитов с таким расчетом, чтобы концы их подходили к дороге не ближе чем на 10-15 м или устанавливают звенья щитов перпендикулярно к направлению метелевых ветров (рис. 10, 11).

Рис. 10. Косые звенья щитов

Места перехода из выемки в насыпь ограждают по схеме, приведенной на рис. 11.

Рис. 11. Ограждение мест перехода из выемки в насыпь

Щиты по возможности следует ставить по верху возвышений (бугров, валов), избегая понижений.

Щиты устанавливают, привязывая их к кольям мягкой отожженной проволокой, веревкой или другим прочным материалом.

Колья должны иметь диаметр 6-8 см и длину, превышающую на 1 м высоту щита. При установке колья забивают в предварительно просверленные отверстия на глубину 0,5 м. Расстояние между кольями должны быть равны 1,9 м.

Щиты следует привязывать к кольям так, чтобы между грунтом и ножками щитов оставалось 5 см, для исключения примерзания к грунту.

Для повышения снегосборной способности щитов при отработке их переставляют на вершину образующегося около них снежного вала или поднимают по кольям, когда:

- высота снежного вала в местностях с интенсивной метелевой деятельностью достигает уровня, составляющего 2/3 высоты щита, а в местности с неинтенсивной метелевой деятельностью - полной высоты щита;

- толщина слоя снега у щитовой линии достигает 50 см;

- необходимость перестановки щитов устанавливают по тому признаку, который наступает раньше.

В районах с длительными и интенсивными метелями, во время которых перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. Расстояние между рядами принимают равным 30 высотам щита, причем первый, ближний к дороге ряд, ставят на расстоянии 20 высот щита от бровки земляного полотна.

При устройстве многорядных щитовых линий достаточно переставлять только полевой ряд щитов.

Количество снега, задерживаемого одной щитовой линией, можно определить по формуле

Q = 9·H2

многорядной щитовой линией:

Q = 8·[l + (np - 1)·εc]·H2,

где Q - количество задерживаемого снега, м3/м;

np - число рядов защиты;

εс - коэффициент, учитывающий влияние смежного ряда (1-2);

Н - высота щита, м.

Оптимальное расстояние между рядами щитов 30-40 Нщ. Расстояние ближнего к дороге ряда не должно быть меньше 20 высот щита, считая от бровки земляного полотна.

Многорядные щитовые линии целесообразно формировать из щитов разной просветности. Ближайшие к полю линии формируются из щитов с менее густой решеткой (тип III), а ближайший к дороге ряд - из щитов с более густой решеткой (тип I).

Объем снега, который может задержать однорядная щитовая защита при Нщ = 2 м - 36 м3/м, двухрядная - до 96 м3/м, трехрядная - до 160 м3/м, двухрядная с перестановкой - до 300 м3/м.

Если объем снегоприноса от расчетной метели меньше объема снега, задерживаемого защитой (однорядной, двухрядной и т.д.), то производится перестановка щитов в течение зимнего периода при исчерпании их снегосборной способности.

В районах с интенсивными метелями (при объемах снегоприноса до 120 м3/м) целесообразно применять устройства с изменяющейся просветностью, плотность конструкции которых увеличивается пропорционально силе ветра при метели. Устройства с изменяющейся просветностью высотой 2,0 м размещаются на расстоянии 40 м от бровки земляного полотна и параллельно дороге.

При объемах снегоприноса до 75 м3/м можно применять временные пространственные снегозащитные средства (ВПС), изготавливаемые из полимерных материалов (рис. 12) и сетки на полимерной основе (рис. 13).

Рис. 12. Временные пространственные снегозащитные средства (ВПС):

а - рулонное заполнение; б - листовое заполнение (уголковый профиль); в - листовое заполнение (криволинейный профиль)

Рис. 13. Снегозадерживающие полиэтиленовые сетки:

а - тип I на стойках металлических труб; б - тип II на деревянных кольях; в - размещение кольев; 1 - стопорная шайба Ø150×5 с отверстием Ø 33 мм; 2 - упор; 3- крепление для сетки Ø 5 мм; 4 - стальная труба Ø 33 - 24 мм; 5 - деревянные колья Ø 80-100 мм; 6 - сетка

ВПС устанавливают параллельно оси дороги на расстоянии 30 высот от бровки земляного полотна.

Сетка на полимерной основе крепится к кольям (стойкам) на высоте 25 см над уровнем земли. Снегозащитное устройство из сетки должно находиться на расстоянии 60 м от бровки земляного полотна.

Защита дорог от снежных заносов при помощи устройств из снега.

1. Снежные траншеи

Большое распространение при защите автомобильных дорог от снежных заносов получили устройства, в которых материалом служит снег. Устройства такого вида относятся к мероприятиям оперативного действия. Срок службы их не велик - одну - две метели, но они могут во многих случаях создаваться многократно в течение всего зимнего периода, не требуя расхода дорогостоящих строительных материалов.

Снежные траншеи являются наиболее распространенным видом устройств, создаваемых из снега. Работы по созданию снежных траншей полностью механизированы и не требуют для их устройства специальных механизмов и приспособлений. Для этого используются имеющиеся в эксплуатационных организациях двуховальные тракторные снегоочистители или бульдозеры. При движении снегоочиститель или бульдозер образует траншею, смещая снег впереди себя и укладывая его в сторону. При этом с обеих сторон траншеи образуются снежные валики, которые повышают эффективную глубину снежной траншеи и этим самым увеличивают ее снегосборную способность (см. рис. 65-а).

Рис. 65. Схема механизированного устройства защит из снега:

а) - траншея; б) - снежный вал