- •Расчёт и проектирование канализационных очистных сооружений Пояснительная записка к курсовому проекту

- •5 Курс, гр. И-91

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Определение расчетных расходов сточных вод

- •Определение средних расходов

- •1.2 Определение максимальных расходов

- •1.3 Определение минимальных расходов

- •2. Определение размеров канала

- •3. Определение средних концентраций загрязнений

- •4. Определение коэффициента смешения

- •5. Расчет необходимой степени очистки сточных вод

- •5.1 Необходимая степень очистки сточных вод по взвешенным веществам

- •5.2 Необходимая степень очистки сточных вод по бпКполн

- •5.3 Необходимая степень очистки сточных вод по растворенному в воде водоема кислороду

- •6. Выбор состава очистных сооружений

- •7. Расчёт сооружений очистки сточных вод

- •7.1.Сооружения механической очистки сточных вод

- •7.1.1. Решётки механические

- •7.1.2. Горизонтальные песколовки

- •7.1.3. Водоизмеритель

- •7.1.4. Первичные горизонтальные отстойники

- •7.2. Сооружения биологической очистки сточных вод

- •7.2.1. Биофильтры

- •7.2.2. Вторичные горизонтальные отстойники

- •7.3 Сооружения обеззараживания сточных вод

- •7.4. Сооружения по обработке осадка

- •7.4.1. Песковые бункеры

- •7.4.2. Метантенки

- •7.4.3. Газгольдеры

- •7.5. Обезвоживание осадка

- •Экспликация зданий и сооружений

- •Условные обозначения трубопроводов

- •Библиографический список

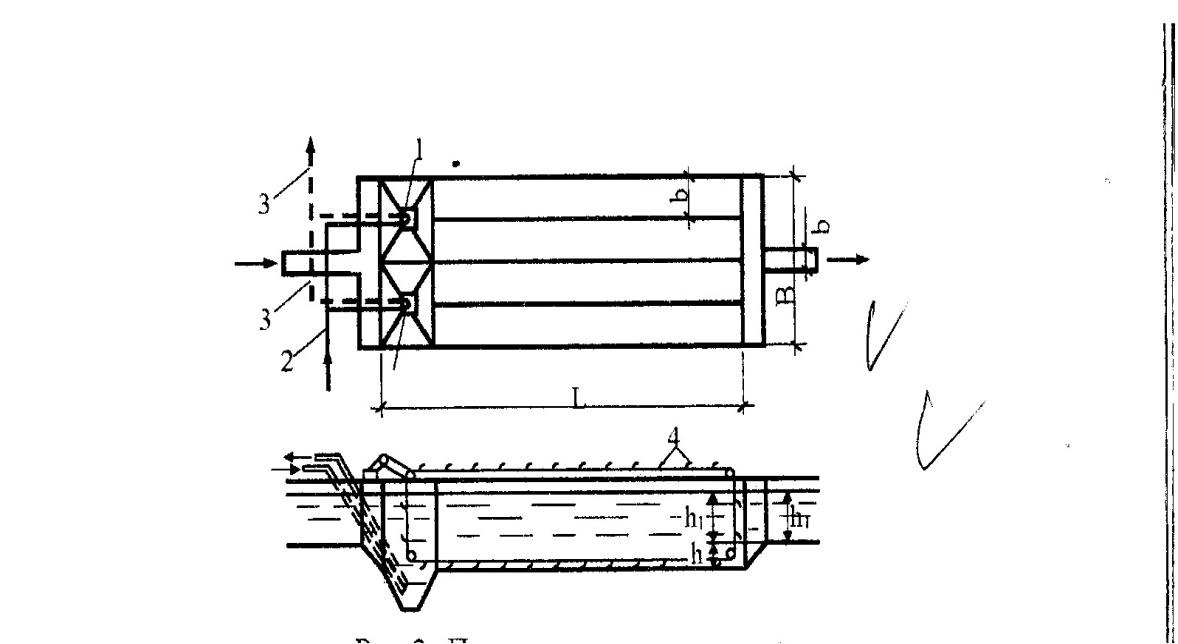

7.1.2. Горизонтальные песколовки

Песколовки предназначены для улавливания из сточных вод песка и других минеральных нерастворимых загрязнений. Песколовки рассчитывают на задержание песка крупностью 0.2 мм и более. Число отделений песколовки должно быть не менее двух, причём все рабочие. Скорость движения сточных вод при максимальном притоке принимается согласно табл. 28 [ 1 ] vs= 0.3 м/с.

Рис.2. Песколовка горизонтальная.

- трубопровод подачи промывной воды; 2 – водопровод; 3 - пульпопровод (пескопровод); 4 - цепной скребковый механизм.

Рассчитываем длину песколовки по формуле:

Ls= =

= =19.91

м.

=19.91

м.

где Hs– расчетная глубина песколовки,

принимается по таблице 28 ,

Нs= 0,73 м;

,

Нs= 0,73 м;

u0– гидравлическая

крупность песка, принимается по табл.

28 ,u0= 18,7 мм/с;

,u0= 18,7 мм/с;

Ks–

коэффициент, принимаемый по табл. 27 в зависимости от диаметра задерживаемых

частиц песка: приd= 0.2 ммKs=

1.7

в зависимости от диаметра задерживаемых

частиц песка: приd= 0.2 ммKs=

1.7

Определяем площадь живого сечения:

При рабочей глубине песколовки Нs = 0,73 ,ее ширина может быть определена по формуле:

Число песколовок или их отделений, согласно п.6.26[1], надлежит принимать не менее двух, причем все песколовки или отделения должны быть рабочими. Принимаем b=1 , то получаемnотд= 4

Вобщ =b×nотд = 1×4= 4 м

Площадь песколовки равна:

F=Ls×Bобщ=19.91×4=79.64

Количество собираемого песколовкой осадка определяется по формуле:

Wос= =

= =9.90

м3;

=9.90

м3;

где Р – количество песка , задерживаемого

в песколовках, принимается согласно

п.6.31 ,

Р=0,02 л/(чел сут);

,

Р=0,02 л/(чел сут);

t– продолжительность

периода между чистками, принимается

согласно п.6.32 ,t= 2 сут.

,t= 2 сут.

Тогда высота осадочной части hос, м, определяется по формуле:

Проверка песколовки ведется по определению скоростей при пропуске минимального расхода, при этом одна песколовка или одно отделение может выключаться из работы.

Vmin= =

= =

0, 240 м/с ≥0,15 м/с

=

0, 240 м/с ≥0,15 м/с

Согласно [1], минимальная скорость движения воды в песколовке должна быть больше 0,15 м/с.

7.1.3. Водоизмеритель

Рис. 7. Смеситель типа лоток Паршаля

1 – подводящий лоток; 2 – переход; 3 – трубопровод хлорной воды; 4 – подводящий раструб; 5 – горловина; 6 – отводящий раструб; 7 – отводящий лоток; 8 – створ полного смешения.

Смеситель типа лотка Паршаля состоит

из подводящего раструба, горловины и

отводящего раструба. В результате

сужения сечения и резкого изменения

уклона дна в отводящем раструбе образуется

гидравлический прыжок, в котором

происходит интенсивное перемешивание

потока.

Принимаем лоток пропускной способностью 32000–80000 м³/сут. А = 1,475 м; В = 0,6 м; С = 0,8 м;D= 1,08 м; Е = 1,45 м; НА = 0,65 м; Н/= 0,6 м; Н = 0,66 м;L= 6,1 м;l/= 7,4 м;l= 11,0 м;l//= 13,63 м;b= 0,5 м.

Смеситель рассчитан на вместимость максимального расхода сточных вод в течение 10-15 минут. Конфигурация смесителей и глубина слоя жидкости зависит от местных условий и характеристики воздуходувного оборудования.

Для перемешивания можно принять механические или пневматические аэраторы. Также для смешения используют перепады на лотках и каналах в распределительных камерах и т.п.

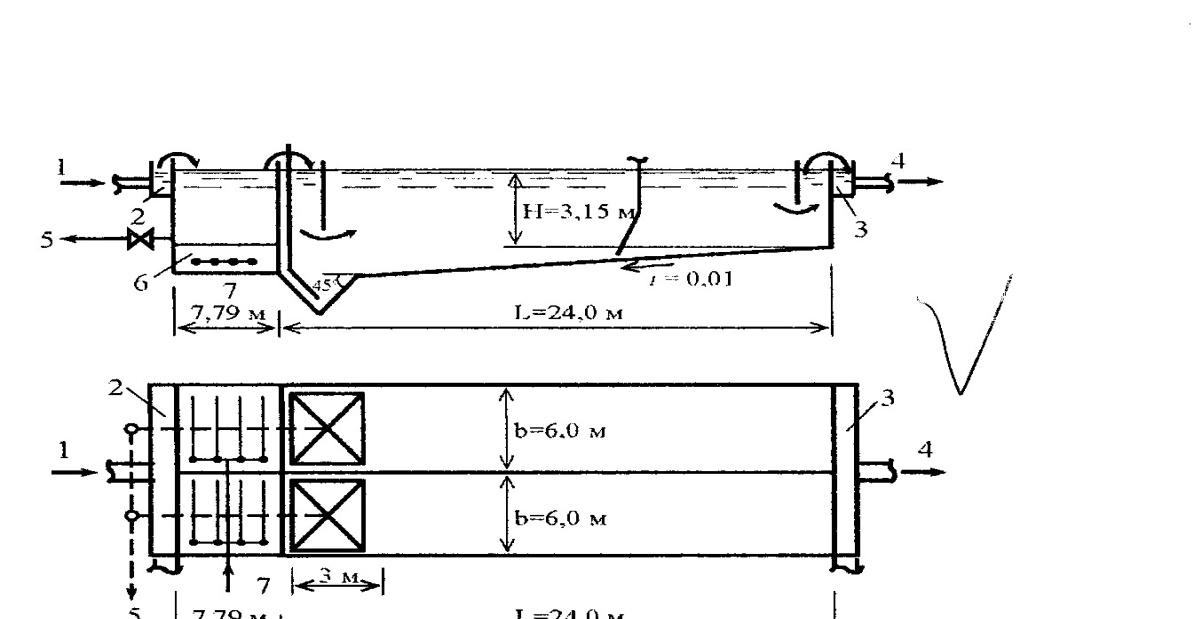

7.1.4. Первичные горизонтальные отстойники

Отстойники применяют для предварительной очистки сточных вод. В них происходит выделение из сточных вод грубо дисперсных примесей, которые под действием гравитационных сил оседают на дно отстойника или всплывают на его поверхность. По конструктивным признакам отстойники подразделяются на горизонтальные, вертикальные, радиальные.

Количество первичных отстойников

принимается не менее двух .

При минимальном числе отстойников их

расчётный объём необходимо увеличивать

в 1,2

.

При минимальном числе отстойников их

расчётный объём необходимо увеличивать

в 1,2 1,3

раза.

1,3

раза.

Рис. 4. Горизонтальный отстойник.

1 - исходная вода; 2 - распределительный канал; 3 - сборный канал; 4 - выход осветленной воды; 5 - осадок.

Горизонтальный отстойник представляет

собой резервуар, прямоугольной формы

в плане, состоящий из нескольких отделений

(двух и более).

При расчете горизонтальных отстойников определяют размеры его проточной (рабочей) и осадочной частей.

Определим эффект осветления Э, %, сточной воды в горизонтальных отстойниках по формуле:

Э =

=

= =

56,2% ;

=

56,2% ;

где Cen – концентрация взвешенных веществ в исходной воде, мг/л;

Cex– допустимая концентрация взвешенных

веществ на сооружения биологической

очистки, принимается 100 150

мг/л;Cex

=

150

мг/л;Cex

= мг/л.

мг/л.

Расчетное значение гидравлической крупности определяется по формуле:

u =

= =

= =

1, 46 мм/с,

=

1, 46 мм/с,

где Hset– глубина проточной части в отстойнике, равная 3 м.

Kset–

коэффициент использования объёма в

проточной части отстойника, принимается

по таблице 31 ;

для горизонтальных отстойников - 0.5.

;

для горизонтальных отстойников - 0.5.

-

коэффициент, учитывающий влияние

температуры сточной воды на её вязкость,

-

коэффициент, учитывающий влияние

температуры сточной воды на её вязкость, =f(Тw,

=f(Тw,

) определяется по данным, приведенным

ниже:

) определяется по данным, приведенным

ниже:

Tw=

=

13,8оС

=

13,8оС

=1,15

=1,15

tset–

продолжительность отстаивания,

соответствующая заданному эффекту

очистки и полученная в лабораторном

цилиндре в слое водыh1=500мм, определяется по таблице 2.2 ,tset

=f(Э, Сen)

– определяется интерполяцией,tset=

2628.

,tset

=f(Э, Сen)

– определяется интерполяцией,tset=

2628.

n2– показатель степени, зависящий от агломерации взвеси, в процессе осаждения, определяется по чертежу 2.8 [3]n2= 0,185

Принимаем типовой отстойник с размерами Вset = 9,0 м;Lset= 30 м;Hset= 3 м

Определяем скорости движения воды vw

мм/с, в отстойнике:

Согласно табл. 31 [1], скорость рабочего потока в отстойнике должна быть 5–10 мм/с

Определим производительность одного отстойника qset,м3/ч, по формуле:

где vtb– турбулентная составляющая, зависящая

от скорости рабочего потока, принимается

по таблице 32 .

ПриVw= 7.28 мм/сvtb= 0,023

.

ПриVw= 7.28 мм/сvtb= 0,023

Тогда число отстойников определяется по формуле:

N= =

=

Принимаем 5 горизонтальных отстойника.

Общая ширина отстойников В, м:

Вобщ= Вset

N= 9*5=45 м.

N= 9*5=45 м.

Проверка расчета и подбора отстойников

1. Фактический расход одного отстойника вычисляется по формуле:

2. Фактическая гидравлическая крупность вычисляется по формуле:

3.Фактическая продолжительность отстаивания:

tфакт= =

=

По таблице 30 определим эффект отстаивания Э =f(Cen,tфакт) = 56.2 %.

определим эффект отстаивания Э =f(Cen,tфакт) = 56.2 %.

Время отстаивания Т, ч, вычисляется по формуле:

Т= =

=

где Wset– объем одного отстойника.

Объём осадка определяется:

Woc

= =

=

Объём иловой камеры рассчитывается по формуле:

Wил.кам

= =

=

где t– время хранения осадка, принимается по п 6.66 [1]t= 2сут.