МК методичка / Часть 3

.DOC

Сквозное сечение

-

Создают расчетную схему (рис. 16);

-

Задаются типом сечения колонны (обычно прокатной или составной швеллер для шатровой ветви и прокатной или составной двутавр для подкрановой ветви). Высота сечения верхней части колонны назначается при компоновке рамы (см. п. 3);

-

Определяют расстояния от центра тяжести сечения у1 до подкрановой и у2 шатровой ветвей:

| Mхш |

у1 = -----------------ho ;

| Mхп| + | Mхш|

у2= ho- у1

ho= hн-(0.05

-

Определяют, по правилу рычага, продольные усилия в подкрановой (Nп) и шатровой (Nш) ветвях.

-

Компонуют поперечное сечение подкрановой ветви как для центрально сжатого элемента с расчетной длиной, равной lеfу [3];

-

Компонуют поперечное сечение шатровой ветви как для центрально сжатого элемента с расчетной длиной, равной lеfу [3, 19];

-

По скомпонованым сечениям уточняют положение центра тяжести всего сечения, корректируют значения hо, y1, Nш и Nп проверяют по скорректированным Nш и Nп подобранные сечения и, в необходимых случаях, осуществляют их корректировку;

-

Задаются типом решетки. Из условия равноустойчивости ветви в плоскости и из плоскости рамы определяют расстояние между узлами решетки колонны:

lв= lеfу*ix/iy

где: ix и iy – радиусы инерции сечения ветви колонны в плоскости и из плоскости рамы.

Данное расстояние вычисляют для каждой из ветвей. За окончательную длину ветви принимают наименьшее из вычисленных.

-

По lв определяют длину раскоса решетки (рис. 17) и подбирают сечение решетки [19].

-

Для скомпонованного сечения вычисляют геометрические характеристики: Ix, Iy, ix, iy, x, A и приступают к его проверке.

Проверка подобранного сечения

-

проверяют устойчивость колонны в плоскости рамы. Данная проверка осуществляется согласно требованиям п.5.27* и п.5.29 [6];

-

проверяют прочность колонны согласно требованиям п.5.24* и п. 5.25* [6].

Студенты дневного обучения осуществляют компоновку и проверку сечения по программе «Колонна» на ЭВМ, студенты заочного отделения могут выполнить указанную последовательность вручную, руководствуясь примером расчета ступенчатой колонны из [2] или любого другого пособия по расчету металлических конструкций [7 и т.д.]. Так как в указанных пособиях пример расчета колонны рассмотрен достаточно подробно, в данном методическом пособии он не приводится. При использовании указанных пособий необходимо помнить, что марки стали в настоящее время заменены на классы и изменены значения расчетных сопротивлений сталей [6].

5.2.3 База колонны

База – опорная часть колонны. В ее состав входят: опорная плита, траверсы, ребра жесткости, анкерные болты и устройства для их крепления (рис. 18, 19). Для колонн сплошного и сквозного сечения с hн1000 мм применяется общая база (рис. 18) с развитием в плоскости действия момента. База работает на сжатие с изгибом, поэтому расчетными при определении размеров плиты базы будут те усилия (сечение 4-4 табл. 3), которые дают наибольшие сжимающие краевые напряжения под плитой.

При hн1000 применяется раздельная база (рис. 19). База работает на центральное сжатие, поэтому расчетными при определении размеров плит базы будут те усилия (сечение 4-4 табл.2), которые дают наибольшие сжимающие напряжения под каждой плитой.

Эти же усилия применяются при расчете траверсы на прочность.

Расчет анкерных болтов осуществляется на максимально возможное усилие растяжения. Это условие выполняется при применении в расчете комбинации внешних нагрузок № 3 (см. п. 4.4).

Компоновка и расчет сплошной базы

-

Задаются сталью для изготовления базы (обычно та же сталь, что и для ветви колонны) и классом бетона фундамента [12].

-

Определяют величину расчетного сопротивления стали при

t = 2040 мм и расчетное сопротивление бетона сжатию Rb [12].

-

Создают компоновочную схему базы (рис. 18.).

-

Определяют ширину опорной плиты:

B=bн+(0.1)

-

Определяют длину опорной плиты:

![]()

-

Определяют толщину опорной плиты, предварительно вычислив ее геометрические характеристики А, I и максимальные maxкраевые напряжения:

![]()

где: - Ммах i *a - максимальный изгибающий момент в плите,участки (пластинки) которой опираются на различное число кантов [2].

При окончательном назначении t необходимо учитывать сортамент на прокат. При фрезерованном торце колонны t назначать на 3-5 мм больше требуемой (припуск на фрезеровку).

-

Создать расчетную схему анкерных болтов (рис. 20) и определить усилие в болтах:

Nб=(М-N*a)/y

где: М и N – усилия, догружающие рассматриваемые болты.

-

Задавшись числом болтов с одной стороны от опорной плиты подобрать сечение болта [6].

-

Создать расчетную схему траверсы (рис. 21) и определить внутренние усилия в ней.

-

Назначая толщину траверсы tт в пределах 12-30 мм из условия прочности шва ш1 определяют высоту траверсы hт. Учитывая, что материал траверсы работает в сложнонапряженном состоянии, корректируем высоту траверсы методом последовательных подборов.

-

Определяют геометрические характеристики сечения траверсы и выполняют проверку ее прочности (п. 5.14 [6]).

Компоновка и расчет сквозной базы

(для каждой опорной плиты)

-

Задаются сталью для изготовления базы (обычно та же сталь, что и для ветви колонны) и классом бетона фундамента [12].

-

Определяют величину расчетного сопротивления стали при t = 2040 мм и расчетное сопротивление бетона сжатию Rb [12].

-

Создают компоновочную схему базы (рис .19).

-

Определяют ширину опорной плиты:

B=bн+(0.1)

-

Определяют длину опорной плиты:

L=N/(B*Ryc)

где: N – усилие в ветви колонны (см. п. 5.2.2), определяемое по расчетным сочетаниям для сечения 4-4.

-

Определяют толщину опорной плиты, предварительно вычислив ее А и напряжения под опорной плитой:

![]()

где: - Ммах i *a - максимальный изгибающий момент в плите,участки (пластинки) которой опираются на различное число кантов [2].

При окончательном назначении t необходимо учитывать сортамент на прокат. При фрезерованном торце колонны t назначать на 3-5 мм больше требуемой (припуск на фрезеровку).

-

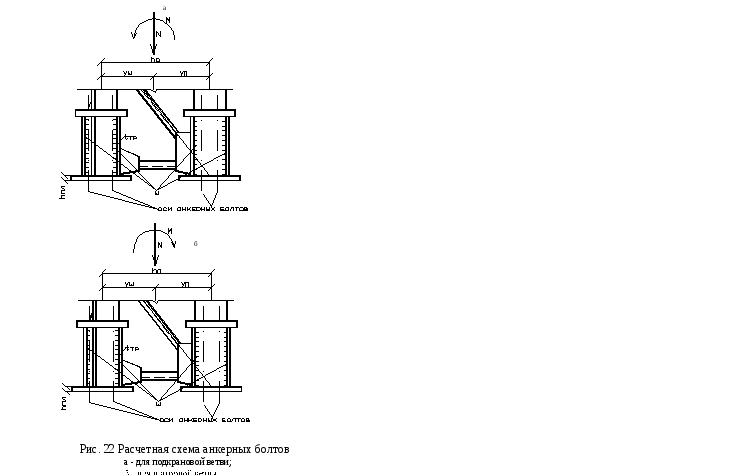

Создать расчетную схему анкерных болтов (рис. 22) и определить усилие в болтах:

Nб=(М-N*yш(п))/ho

где: М и N – усилия, догружающие рассматриваемые болты.

-

Задавшись числом болтов с одной стороны от опорной плиты подобрать сечение болта [6].

-

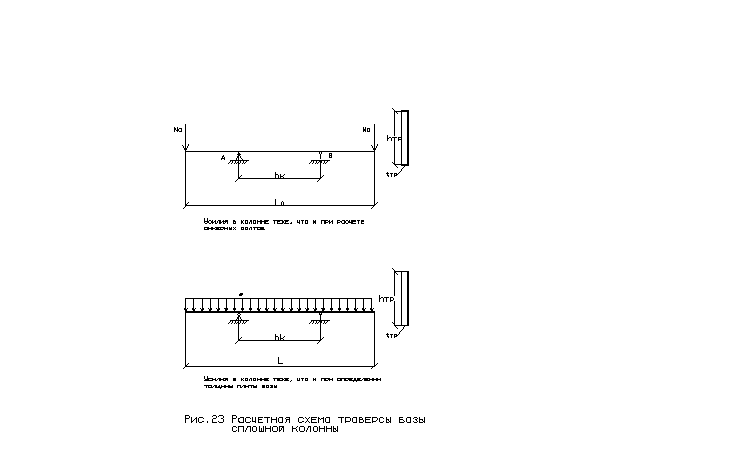

Создать расчетную схему траверсы (рис. 23) и определить внутренние усилия в ней.

-

Назначая толщину траверсы tт в пределах 12-30 мм из условия прочности шва ш1 определяют высоту траверсы hт. Учитывая, что материал траверсы работает в сложнонапряженном состоянии, корректируем высоту траверсы методом последовательных подборов.

11. Определяют геометрические характеристики сечения траверсы и выполняют проверку ее прочности (п. 5.14 [6]).

5.2.4 Узел сопряжения верхней части колонны с нижней

Компоновка и расчет осуществляется в следующей последовательности:

-

Создают компоновочную схему узла (рис. 24).

-

Назначают высоту hтр в пределах 0,5-0,8 hн.

-

Создают расчетную схему траверсы (рис. 25) и определяют внутренние усилия в ней. При этом необходимо учитывать все возможные комбинации расчетных усилий в сечении 2-2.

-

Из условия прочности стенки при срезе определяют tтр:

tтр=Qmax/(hтр*Rs*c)

-

Верхний и нижней пояса траверсы компонуют как пояса изгибаемого элемента из условия местной устойчивости [6].

-

Вычисляют положение центра тяжести и геометрические характеристики сечения.

-

в растянутой и сжатой зонах.

-

Вычисляют приведенные напряжения в точках А и В.

-

Прочность швов ш1, ш2, ш3, ш4, ш5 проверяют на действие соответствующих опорных реакций траверсы.

5.3 Подкрановая балка

В зданиях производственного назначения принимают, как правило, разрезные подкрановые балки. В них не возникают дополнительные усилия от осадки опор, монтаж их более прост по сравнению с неразрезными балками [2,7].

Порядок компоновки и проверки сечения подкрановой балки аналогичен расчету обычной балки. Особенности расчета следующие [2,6,7,9]:

- динамический характер приложения подвижных сосредоточенных нагрузок от вертикального давления колеса крана и тормозного горизонтального поперечного усилия;

- многократность приложения нагрузок от крана;

- возникновение больших локальных напряжений в стенке балки от действия вертикальной нагрузки.

5.3.1 Порядок расчета подкрановой балки.

Компоновка сечения