- •ВВЕДЕНИЕ

- •РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

- •ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •1.1 Классификация автомобильных дорог

- •1.2. Нормы проектирования автомобильных дорог

- •1.3. Расчетные скорости, нагрузки и габаритные размеры подвижного состава

- •1.4. Охрана окружающей среды

- •Приложение 1. Список рекомендуемых нормативно-технических документов

- •1.1. Общие стандарты

- •1.2. Грунты, земляное полотно, торф

- •1.3. Асфальтобетонные смеси, битум

- •1.3. Бетон, железобетон. Бетонные смеси, щебень, гравий, песок, цемент, шлаки, шламы и другие материалы

- •1.5. Автомобильные, железные дороги, аэродромы, земляное полотно дорог, мосты и трубы, укрепительные работы (изыскания, проектирование, строительство)

- •1.6. Основания и фундаменты

- •1.7. Изыскания автомобильных, железных дорог, аэродромов

- •1.8. Эксплуатация автомобильных дорог

- •1.9. Геотекстиль

- •1.10. Экология, климатология

- •1.11. Безопасность движения и техника безопасности

- •ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Предпроектное проектирование

- •2.3. Разработка проектной документации

- •2.4. Разработка рабочих чертежей

- •2.5. Состав проектной документации

- •2.6. Оформление проектной документации

- •Приложение 2.1.

- •Приложение 2.2.

- •Перечень технических документов, подлежащих использованию при разработке обоснования инвестиций

- •Приложение 2.3.

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обоснования инвестиций (ОИ).

- •Приложение 2.4.

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обосновывающих материалов инженерного проекта (ИП).

- •ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗЫСКАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •3.1. Особенности традиционной технологии изысканий автомобильных дорог и ее анализ

- •3.2. Особенности технологии изысканий автомобильных дорог при проектировании на уровне САПР-АД

- •3.3. ГИС-технологии в изысканиях автомобильных дорог

- •3.4. Методы обоснования полосы варьирования конкурирующих вариантов трассы

- •3.5. Цифровое моделирование рельефа, ситуации и геологического строения местности

- •3.6. Виды цифровых моделей местности

- •3.7. Методы построения цифровых моделей местности

- •3.8. Математическое моделирование местности

- •3.9. Задачи, решаемые с использованием цифровых и математических моделей

- •ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •4.1. Структура экономического обоснования дорожного строительства

- •4.2. Перспективный парк автомобилей

- •4.3. Прогнозирование перспективной интенсивности движения

- •4.4. Методы оценки общественной эффективности инвестиционных проектов дорожного строительства

- •4.5. Процедуры учета неопределенности

- •4.6. Элементы затрат-выгод инвестиционных проектов дорожного строительства

- •5.1. Геодезические опорные сети

- •5.2. Обозначение пунктов государственных геодезических сетей на местности

- •5.3. Привязка к пунктам государственных геодезических сетей

- •5.4. Планово-высотное обоснование топографических съемок

- •5.5. Электронная тахеометрическая съемка

- •5.6. Наземно-космическая съемка

- •5.7. Наземное лазерное сканирование

- •6.1. Общие сведения об организации и составе инженерно-геологических изысканий

- •6.2. Современные технические средства, применяемые при инженерно-геологических изысканиях

- •6.3. Инженерно-геологические изыскания на полосе варьирования трассы

- •6.4. Инженерно-геологические изыскания по принятому варианту трассы

- •6.5. Разведка местных дорожно-строительных материалов

- •6.6. Лабораторные испытания и полевые методы исследования физико-механических свойств грунтов и материалов

- •6.8. Камеральная обработка и представляемые материалы

- •7.1. Состав инженерно-гидрометеорологического обоснования проектов

- •7.3. Морфометрические работы

- •7.4. Гидрометрические работы

- •7.5. Аэрогидрометрические работы

- •РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

- •ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •8.1. Элементы плана автомобильных дорог

- •8.2. Элементы поперечных профилей

- •8.3. Элементы продольного профиля

- •8.4 Ширина проезжей части и земляного полотна

- •8.5. Остановочные, краевые полосы и бордюры

- •8.6. Поперечные уклоны элементов дороги

- •8.7. Нормы проектирования плана и продольного профиля

- •8.8. Переходные кривые

- •8.9. Виражи

- •8.10. Уширение проезжей части

- •8.11. Серпантины

- •8.12. Мосты и трубы

- •8.13. Тоннели

- •ГЛАВА 9. ПЛАН АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. ПРИНЦИПЫ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- •9.1. Выбор направления трассы

- •9.2. Элементы клотоидной трассы

- •9.3. Принципы трассирования

- •9.4. Цели и задачи ландшафтного проектирования*

- •9.5. Согласование элементов трассы с ландшафтом

- •9.6. Особенности трассирования автомобильных дорог в характерных ландшафтах

- •9.7. Согласование земляного полотна с ландшафтом

- •9.8. Правила обеспечения зрительной плавности и ясности трассы

- •ГЛАВА 10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •10.1. Принципы проектирования продольного профиля

- •10.2. Критерии оптимальности

- •10.3. Комплекс технических ограничений

- •10.4. Техника проектирования продольного профиля в традиционном классе функций

- •ГЛАВА 11. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

- •11.1. Элементы земляного полотна и общие требования к нему

- •11.2. Грунты для сооружения земляного полотна

- •11.3. Природные условия, учитываемые при проектировании земляного полотна

- •11.4. Учет водно-теплового режима при проектировании верхней части земляного полотна

- •11.5. Поперечные профили земляного полотна в обычных условиях

- •11.6. Проектирование насыпей на слабых основаниях

- •11.7. Проверка устойчивости откосов при проектировании высоких насыпей и глубоких выемок

- •11.8. Земляное полотно на склонах

- •ГЛАВА 12. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Основы конструирования нежестких дорожных одежд

- •12.3. Расчеты нежестких дорожных одежд на прочность

- •12.4. Расчет конструкции дорожной одежды в целом по допускаемому упругому прогибу

- •12.5. Расчет по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и малосвязных конструктивных слоев

- •12.6. Расчет конструкции дорожной одежды на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе

- •12.7. Обеспечение морозоустойчивости дорожной одежды

- •12.8. Осушение дорожной одежды и земляного полотна

- •ГЛАВА 13. КОНСТРУКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •13.1. Область применения. Основные виды покрытий

- •13.2. Общие требования к жестким дорожным одеждам. Основные принципы конструирования

- •13.3. Особенности конструкций жестких дорожных одежд

- •13.4. Основные положения расчета жестких дорожных одежд

- •Список литературы к главе 13

- •ГЛАВА 14. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •14.1. Напряжения в цементобетонном покрытии от внешней нагрузки

- •14.2. Определение разрушающей нагрузки для плит цементобетонного покрытия

- •14.3. Определение напряжений в цементобетонном покрытии по прогибам, измеренным в натуре

- •14.4. Определение эквивалентного модуля упругости и коэффициента поперечной деформации многослойного основания под жестким дорожным покрытием

- •14.5. Температурные напряжения

- •14.6. Устойчивость плит бетонных дорожных покрытий при повышении температуры

- •14.7. Прочность при усилении жестких покрытий слоем асфальтобетона или цементобетона

- •14.8. Устойчивость против выпирания асфальтобетонного слоя на цементобетонном основании

- •14.9. Устойчивость положения плиты со свободными краями при нагрузке от транспортных средств

- •Список литературы к главе 14

- •ГЛАВА 15. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО И ПОДЗЕМНОГО ДОРОЖНОГО ВОДООТВОДА

- •15.1. Система поверхностного и подземного дорожного водоотвода

- •15.2. Нормы допускаемых скоростей течения воды

- •15.3. Определение объемов и расходов ливневых и талых вод с малых водосборов

- •15.4. Гидравлический расчет дорожных канав

- •15.5. Гидравлический расчет отверстий малых мостов и труб

- •15.6. Косогорные сооружения поверхностного водоотвода

- •15.7. Укрепление русел за сооружениями

- •15.8. Расчет дренажа

- •15.9. Некоторые рекомендации к разработке региональных норм стока

- •ГЛАВА 16. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •16.1. Основные сведения о проектировании переходов через большие водотоки

- •16.2. Гидрологические расчеты

- •16.3. Морфометрические расчеты

- •16.4. Прогноз природных деформаций русел рек

- •16.5. Расчет срезок пойменных берегов подмостовых русел и отверстий мостов

- •16.6. Расчет общего размыва

- •16.7. Определение максимальной глубины расчетного общего размыва

- •16.8. Расчет местного размыва у опор мостов

- •16.9. Расчет размывов переходов коммуникаций у мостовых переходов

- •16.10. Расчет характерных подпоров на мостовых переходах

- •ГЛАВА 17. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ, РЕГУЛЯЦИОННЫХ И УКРЕПИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

- •17.1. Условия работы пойменных насыпей

- •17.2. Проектирование подходов к мостам

- •17.3. Проектирование оптимальных пойменных насыпей

- •17.4. Расчет устойчивости откосов подтопляемых насыпей

- •17.5. Расчет осадок пойменных насыпей

- •17.6. Расчет скорости осадки насыпей на слабых основаниях

- •17.7. Задачи и принципы регулирования рек у мостовых переходов

- •17.8. Конструкции регуляционных сооружений на мостовых переходах

- •ГЛАВА 18. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •18.1. Общие положения и требования по проектированию пересечений и примыканий в одном уровне

- •18.2. Классификация пересечений автомобильных дорог в разных уровнях и требования к ним

- •18.3. Элементы пересечений автомобильных дорог в разных уровнях

- •18.4. Задачи, решаемые при проектировании развязок движения в разных уровнях

- •18.5. Анализ условий пересечений при проектировании развязок

- •18.6. Пропускная способность развязок в разных уровнях и оценка безопасности движения

- •18.7. Технико-экономическое сравнение вариантов развязок движения

- •ГЛАВА 19. ОСОБЕННОСТИ ИЗЫСКАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОГ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ (ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ) ГРУНТАХ

- •19.1. Распространение вечной мерзлоты на территории Российской Федерации

- •19.2. Дорожно-климатическое районирование первой зоны - зоны вечной мерзлоты России

- •19.3. Принципы проектирования и строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.4. Особенности водно-теплового режима естественных грунтов и земляного полотна автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты

- •19.5. Особенности расчета дорожных конструкций нежесткого типа в условиях вечной мерзлоты

- •19.6. Особенности изысканий для строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.7. Особенности проектирования дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.8. Земляное полотно автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.9. Требования к грунтам земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах

- •19.10. Конструкции земляного полотна автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.11. Водоотводные сооружения

- •19.12. Проектирование земляного полотна и искусственных сооружений на наледных участках

- •ГЛАВА 20. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •20.1. Обслуживание дорожного движения

- •20.2. Дорожные знаки

- •20.3. Дорожная разметка

- •20.4. Направляющие устройства

- •20.5. Дорожные ограждения

- •20.6. Освещение автомобильных дорог

- •20.7. Составление схемы обстановки дороги

- •ГЛАВА 21. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •21.1. Особенности реконструкции автомобильных дорог

- •21.2. Особенности изысканий для разработки проектов реконструкции автомобильных дорог

- •21.3. Реконструкция автомобильных дорог в плане и продольном профиле

- •21.4. Земляное полотно при реконструкции автомобильных дорог

- •21.5. Дорожные одежды при реконструкции автомобильных дорог

- •21.6. Особенности организации работ при реконструкции автомобильных дорог

- •ГЛАВА 22. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

- •22.1. Цели и задачи проекта организации строительства

- •22.2. Строительный генеральный план

- •22.3. Календарный план строительства

- •22.4. Механизация дорожного строительства

- •22.5. Машины для земляных работ

- •22.6. Машины для уплотнения грунтов и материалов дорожных одежд

- •22.7. Определение потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и трудовых ресурсах

- •ГЛАВА 23. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •23.1. Система показателей для оценки проектных решений

- •23.2. Определение предельной пропускной способности дороги и коэффициента загрузки движением

- •23.3. Расчет средней скорости движения транспортного потока

- •23.4. Расчет максимальной скорости движения одиночного автомобиля

- •23.5. Определение степени загрязнения придорожной полосы соединениями свинца

- •23.6. Расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта

- •ГЛАВА 24. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОРОГ И ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ

- •24.1. Влияние дорожных условий на безопасность движения

- •24.2. Оценка относительной опасности участков дороги и выявление опасных мест методом «коэффициентов относительной аварийности»

- •24.3. Выявление опасных мест метолом «коэффициентов безопасности»

- •24.4. Оценка обеспеченности безопасности движения на пересечениях в одном уровне

- •24.5. Оценка безопасности движения на пересечениях в разных уровнях

- •РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •ГЛАВА 25. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

- •25.1. Понятие о системах автоматизированного проектирования

- •25.2. Средства обеспечения систем автоматизированного проектирования

- •25.3. Функциональная структура САПР

- •25.4. Принципы оптимизации и моделирования при проектировании автомобильных дорог

- •25.5. Гис-технологии в автоматизированном проектировании

- •Список литературы к главе 25

- •ГЛАВА 26. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ CAD «CREDO»

- •26.1. Историческая справка

- •26.2. Функциональная структура подсистемы «Линейные изыскания»

- •26.3. Функциональная структура подсистемы «Дороги»

- •ГЛАВА 27. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «indorcad/road»

- •27.1. Историческая справка

- •27.3. Раздел «Продольный профиль»

- •27.4. Раздел «Верх земляного полотна»

- •27.5. Раздел «Поперечный профиль»

- •27.6. Графический редактор «IndorDrawing»

- •ГЛАВА 28. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •28.1. Автоматизированное проектирование плана и продольного профиля. Общий методологический подход

- •28.2. Методы «однозначно определенной оси»

- •28.3. Метод «опорных элементов»

- •28.4. Метод «сглаживания эскизной линии трассы»

- •ГЛАВА 29. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •29.1. Метод «опорных точек»

- •29.2. Метод «проекции градиента»

- •29.3. Метод «граничных итераций»

- •29.4. Методы «свободной геометрии»

- •ГЛАВА 30. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •30.1. Особенности автоматизированного проектирования оптимальных нежестких дорожных одежд

- •30.2. Оптимизационный метод проектирования дорожных одежд нежесткого типа

- •30.3. Технология автоматизированного проектирования оптимальных дорожных одежд

- •ГЛАВА 31. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •31.1. Математическое моделирование стока ливневых вод с малых водосборов

- •31.2. Математическое моделирование стока талых вод с малых водосборов

- •31.3. Расчет отверстий и моделирование работы малых мостов и труб

- •31.4. Проектирование оптимальных водопропускных труб

- •31.5. Проектирование оптимальной системы поверхностного водоотвода

- •ГЛАВА 32. КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •32.1. Принципы автоматизированного проектирования мостовых переходов

- •32.2. Аналитическая аппроксимация и универсальный метод определения расчетных гидрометеорологических характеристик

- •32.3 Комплексная программа расчета отверстий мостов «Рома»

- •32.4. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рома»

- •32.5. Программа расчета уширений русел на мостовых переходах «Рур»

- •32.6. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рур»

- •ГЛАВА 33. МЕТОДЫ РАСЧЕТА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАМП

- •33.1. Существующие принципы конструктивного решения участков ответвлений и примыканий соединительных рамп

- •33.2. Переходные кривые, требования к ним и методы их расчета

- •33.3. Расчет элементов соединительных рамп

- •33.4. Проектирование продольного профиля по соединительным рампам

- •33.5. Планово-высотное решение соединительных рамп

- •ГЛАВА 34. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •34.1. Программы для оценки проектных решений

- •34.2. Построение перспективных изображений автомобильных дорог

- •34.3. Перцептивные изображения автомобильных дорог

- •34.4. Оценка зрительной плавности трассы

- •34.6. Оценка проектных решений автомобильных дорог на основе математического моделирования

- •34.7. Технико-экономическое сравнение вариантов автомобильных дорог и мостовых переходов

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

дрены ниже уровня воды, решая для этого квадратное уравнение, следующее из уравнений (15.24) и (15.25):

Приток отводимой воды на единицу длины дрены (двусторонний приток к каждой дрене) вычисляют по формуле:

2qф = KфHtga,

а на всю длину дрены lд

Qф = 2qфlд.

Необходимый размер дрены (трубы) и скорость течения воды в ней рассчитывают, как обычно. Возможное конструктивное оформление дрен - см. рис. 15.4.

15.9. Некоторые рекомендации к разработке региональных норм стока

Многообразие климатических, почвенно-грунтовых и гидрологических условий различных регионов не позволяет применять трафаретных решений для определения расчетных расходов при проектировании водопропускных сооружений на автомобильных дорогах. Поэтому наиболее целесообразным подходом решения задач в этой области является создание региональных норм стока, которые учитывали бы особенности природно-климатических и гидрогеологических условий конкретного района. Как показывает практика, разработка и применение региональных норм стока может обеспечивать получение наиболее достоверных характеристик стока даже в самых малоизученных районах, позволяет решать задачи, выполнение которых по существующим традиционным методам затруднено или не предусмотрено.

Создание региональных норм стока следует начинать всегда с правильного выбора основной расчетной схемы, которая должна быть получена теоретически обоснованно. Только после выбора основной расчетной схемы можно учитывать входящие в формулы

778

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

параметры, зависящие от региональных условий. Затем следует выполнять тщательное изучение физико-геологических, природноклиматических, гидрологических и метеорологических условий, а также проводить необходимые полевые обследования водостоков.

Факторы, определяющие величину расхода ливневого стока, можно разделить на две самостоятельные группы: региональные, зависящие от географических координат водосбора; геометрические, влияние которых одинаково для всех бассейнов, независимо от их местоположения.

Для правильного составления региональных норм стока необходимо, прежде всего, выделить по обоснованной схеме постоянно действующие для всех бассейнов факторы стока - геометрические характеристики бассейнов и по натурным показателям искать только региональные факторы, действительно зависящие от местоположения бассейна и учитывающие особенности местного климата и впитывающую способность почв.

Для практических целей профессором О.В. Андреевым предложена схема выделения влияния геометрических элементов водосбора на величины ливневых расходов. Исключая влияние геометрических характеристик, можно с уверенностью устанавливать региональные нормы стока для любого района.

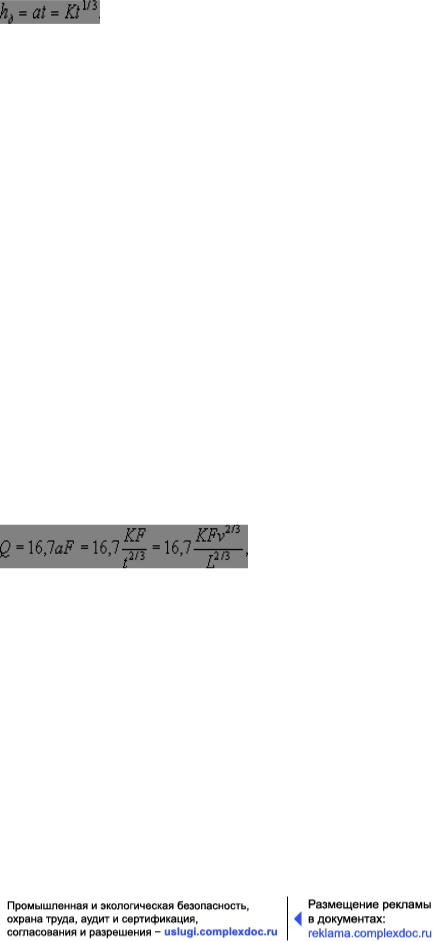

Связь между средней интенсивностью ливня а и продолжительностью выпадения осадков t описывают обычно следующей зависимостью:

где

где

(15.26)

К - региональный климатический коэффициент.

Слой осадков за время хода ливня определяют по формуле:

779

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

(15.27)

Расчетное время дождя, наиболее опасное для проектируемых водопропускных сооружений принимается как «время добегания» воды от наиболее удаленной точки бассейна до замыкающего створа:

где

где

(15.28)

L - длина бассейна, км;

v - скорость стекания, м/с.

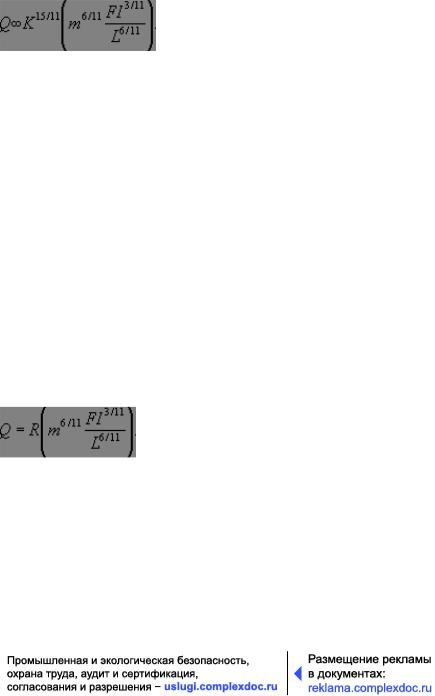

Величину расхода ливневого стока принято определять по зависимости:

где

(15.29)

F - площадь водосбора, км2.

Используя уравнение Шези и глубину слоя стекающей воды h, величину скорости добегания вычисляют по формуле:

v = mh2/3I1/2, где

(15.30)

m - показатель ровности склонов бассейна (см. табл. 31.1);

I - уклон бассейна, ‰.

780

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

На основе формул (15.27), (15.28) и (15.30) с учетом пропорциональности величин h и hд, после некоторых преобразований получим:

v2/3 ¥ m6/11K4/11I3/11L4/33

(15.31)

Объединяя формулы (15.29) и (15.31)

(15.32)

В выражении (15.32) величины в скобках объективно отображают влияние на расход Q геометрических характеристик бассейна, независимо от его географических координат. Множитель К, представляющий собой климатическую характеристику региона, объединен с постоянными коэффициентами пропорциональности, размерности и потерь, предполагаемыми в выражении (15.32), и заменен общим обозначением регионального коэффициента R.

Тогда, очевидно, региональный коэффициент учитывает и потери стока на впитывание, зависящие от характеристик почв региона.

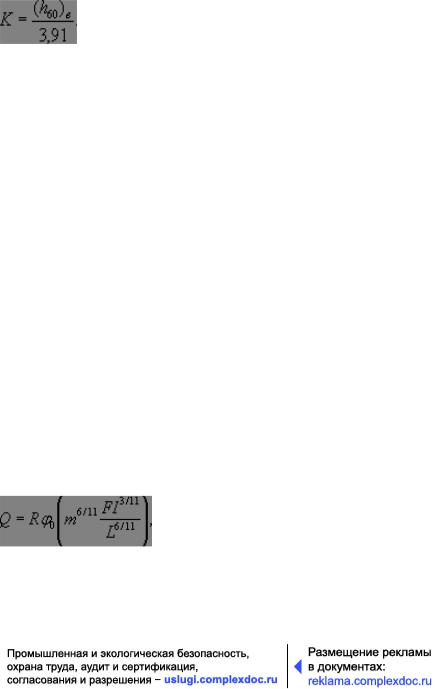

Исходя из формулы (15.27), климатический коэффициент К выражается через слой осадков заданной продолжительности. Например, принимая t = 60 мин, получаем:

781

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

где

где

ачас - интенсивность ливня часовой продолжительности, мм/мин.

Потери стока на впитывание в почву можно учитывать как уменьшающим коэффициентом, так и вычитанием слоя потерь из слоя стока. Тогда с учетом потерь и с сохранением гиперболической связи в формуле (15.26) между интенсивностью водоотдачи и ее продолжительностью:

Обращают внимание на возможность уточнять региональные нормы стока, выделяя в рассматриваемом регионе бассейны с резко различающимися условиями впитывания в почву. Рекомендуют вводить в расчет «относительный коэффициент стока» - j0, показывающий сравнительную впитывающую способность почв бассейна. С помощью этого коэффициента можно объединять данные о натурных расходах воды, сформировавшихся на бассейнах с различными почвами, приводя их к одному виду почв. Величины этих относительных коэффициентов целесообразно определять по известным таблицам обычных коэффициентов стока (например, Д.Л. Соколовского), взяв один из видов почв за исходный и приняв для него j0 = 1. Несмотря на условность такого расчета, этот прием дает возможность уточнять региональные нормы стока для любого района, а в ряде случаев позволяет объяснить отклонения расчетных величин от натурных данных.

В итоге предлагаются следующие, наиболее полные и ясно выводимые региональные зависимости:

(15.33)

782

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

(15.34)

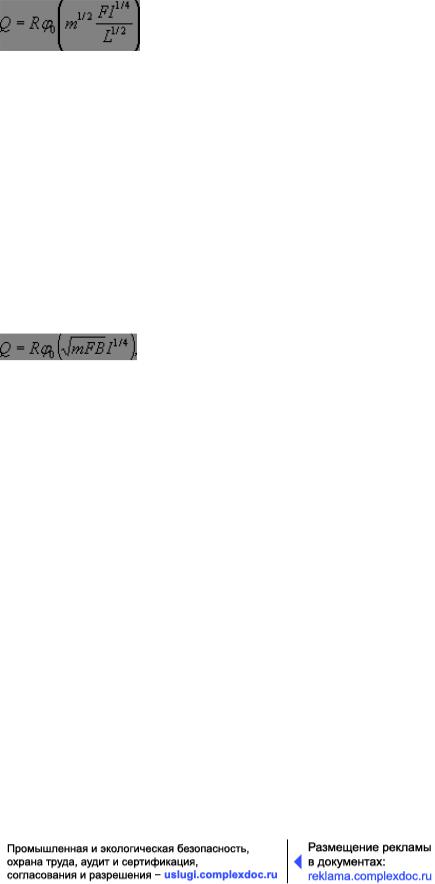

или после некоторого упрощения:

Q =

Rj0(m1/2F3/4I1/4),

(15.35)

приняв L = F1/2 и вводя среднюю ширину бассейна В = F/L

где

(15.36)

R - региональный коэффициент той же вероятности превышения, что и расход Q;

j0 - относительный коэффициент стока;

m - показатель ровности склонов бассейна;

F, L, В, I - площадь, длина, средняя ширина и уклон бассейна, соответственно км2, км, км, ‰.

Таким образом, для отыскания региональных коэффициентов (постоянных для конкретного района или плавно меняющихся по его территории) необходимо натурные данные о расходах делить на функции геометрических характеристик соответствующих бассейнов, т.е.

783

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

(15.37)

Несмотря на теоретически обоснованную схему и соответствующий вывод для составления региональных норм стока, в связи с приближенностью входящих в формулы (15.33-15.37) компонентов и упрощенностью закономерностей формирования и стекания нестационарных ливневых вод по склонам водосбора, необходима соответствующая корректировка по натурным данным о расходах, чтобы региональный параметр приобретал более устойчивый характер.

Для поиска и сбора необходимых натурных сведений рекомендуют поступать следующим образом.

Предварительно на планах вдоль трассы проводят генеральный водораздел, от которого идет сток к принятым во внимание искусственным сооружениям. Это снижает ошибки определения верхних границ отдельных площадей водосбора.

Зная положение главного водосбора, по картам следует уточнить границы всех водосборов, их площади и разветвленность. Для этой цели от каждого сооружения нужно проходить по дну лога с необходимыми геодезическими приборами до водораздела и составлять продольный профиль лога. Обычно за линию водораздела геодезический ход продолжают на 10 % его длины при неровном рельефе и не менее 20 % - при плоском. Необходимо твердо убедиться в том, что принятый главный лог есть истинный. При разветвленных бассейнах необходимо пройти по главным разветвлениям, чтобы установить их боковые границы и убедиться, что второй лог не длиннее первого. За главный принимают наиболее длинный лог. По полученным точкам водоразделов всех логов уточняют на карте главный водораздел вдоль трассы и одновременно устанавливают границы между отдельными логами. Таким образом, получают план бассейнов и логов, привязанный к трассе, наглядно характеризующий общую топографическую ситуацию района. В горных и труднопроходимых районах для этой цели применяют теодолитную, аэрофотосъемку и съемку с использованием систем спутниковой навигации «GPS».

Уклоны склонов и логов определяют по планам в горизонталях или непосредственными измерениями с помощью геодезических приборов. Поскольку уклоны на одном и том же склоне не одинаковы, для оценки скорости стекания слоя стока к

784

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

ближайшему логу необходимо вычислить их средневзвешенные значения.

Одним из решающих факторов, влияющих на сток, является впитывание выпавших осадков в почву. Для выяснения состава и структуры почвы и отнесения ее к определенной категории рекомендуют на бассейне делать шурфы глубиной до 0,5 м, так как для оценки впитывания ливневых дождей решающее значение имеют только верхние 20 - 30 см почвы. Количество шурфов назначают по табл. 15.25.

Таблица 15.25.

Количество шурфов, необходимое для определения категории почвы

Обследования |

Число шурфов Всего |

Всего |

|

|

на 1 км2 |

не |

не |

|

водосбора |

менее |

более |

|

средняя |

|

|

|

норма |

|

|

Предварительные на каждом |

0,5 |

1 |

3 |

варианте |

1 |

2 |

10 |

|

|||

Окончательные на принятом к строительству варианте

По результатам разработки шурфов квалифицированно определяют категорию почв по впитыванию на водосборе. Водосборы площадью более 10 км2 целесообразно делить на несколько частей, если разница в категории почв оказывается значительной.

Необходимо отметить, что на малых водосборах, расположенных в регионах с многократными муссонными ливнями значительной продолжительности, почва может находиться в полностью влагонасыщенном состоянии перед очередным, возможно самым сильным ливнем и никакого впитывания может не происходить за весь период ливня. В таких случаях в формировании стока участвуют все выпавшие осадки. Необходимо также иметь в виду,

785

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

что в засушливых районах с абсолютно высохшей пылеватой и песчаной поверхностью интенсивные капли сильного ливня словно «выштукатуривают» поверхность грунта и впитывание практически и здесь отсутствует.

Наличие болот и озер на бассейне снижает скорость добегания потока. Если скорость протекания по болоту снижается в 2-3 раза по сравнению с логами при равнинном рельефе, то по озеру, в зависимости от величины аккумуляции - в 3-10 раз. Поэтому при изысканиях необходимо оценить не только площадь болот и озер в процентах, но также определять длину протекания потока по болоту и озеру. Если болота и озера расположены в верхней части бассейна, то, возможно, что при отсечении этой части водосбора расчетный расход получится больше, чем при учете площади всего водосбора.

При изысканиях необходимо наиболее квалифицированным образом собрать все требующиеся гидрометеорологические и паводковые данные у близлежащих гидрометеостанций, ознакомиться с архивами старых проектов, материалами различных организаций. Следует собрать сведения о выдающихся паводках, разливах на дорогах и ливнях как по официальным, так и по иным доступным источникам.

Обычно удается собрать полевые данные путем опроса работников эксплуатационной службы дороги, а также местного населения. Оценка достоверности полученных данных осуществляется компетентно с соответствующей ответственностью. При сборе и визуальном осмотре необходимо установить:

следы и отметки наблюдаемых уровней в логах, на опорах моста, у входов существующих водопропускных сооружений и т.д.;

какие паводки более опасны для данного сооружения: от ливней или от снеготаяния;

факты перелива воды через насыпь, величины слоя перелившейся воды и размыва земляного полотна, характерные повреждения сооружений от прохода воды;

повторяемость паводков разной величины в данном месте.

Если во время изысканий пойдет сильный дождь, то следует измерить количество выпавших осадков, обратив особое внимание

786

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

на количество осадков во время прохода наиболее интенсивного ливня.

Зная количество осадков и время, можно определить вероятность превышения паводка.

Обследование следов прошедших паводков может косвенно помочь определению расчетных расходов и объемов стока с определенной вероятностью превышения. Однако следует отметить, что обычно повторяемость в натуре расходов, зафиксированных наблюдениями и прошедших через сооружение, установить довольно сложно. Величины расходов и объемов, определенные приближенно, а не гидрометрически, могут иметь значительные отклонения от действительных. Применяемые гидравлические формулы определяют расход, проходящий лишь через сооружение, т.е. искаженный аккумуляцией. Если перед сооружением аккумулировалась вода, то фактический расход, притекавший с водосбора, может оказаться в зависимости от пологости бассейна значительно больше. Необходимо также учесть, что при любой вероятности превышения может быть любое количество равновозможных сочетаний интенсивности и продолжительности водоотдачи. В расчетах находят их самое невыгодное сочетание для рассматриваемого водосбора. Тогда вероятности превышения слоев осадков будут идентичны ВП расходов.

Очевидно, что при учете аккумуляции ливневых вод перед сооружениями необходимо определить не только расход, но и объем стока. Для малых водосборов одна из наиболее удобных является методика, разработанная в МАДИ в 1977 году (см. разд. 15.3). В этой связи целесообразной является разработка карты ливневого районирования (см. рис. 15.5) и составление таблиц интенсивности ливня часовой продолжительности при различных вероятностях превышения (табл. 15.7). На основе обработки натурных данных принято разрабатывать карты изолиний интенсивностей часовой продолжительности, суточных и годовых максимальных слоев осадков и т.д. для различных вероятностей превышения*.

* Глава 15 подготовлена на основе материалов проф. О.В. Андреева из Справочника инженера-дорожника (Проектирование автомобильных дорог: Справочник инж.-дор. / Под ред. д-ра техн. наук П.А. Федотова. - М.: Транспорт, 1989. - 438 с).

787