- •ВВЕДЕНИЕ

- •РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

- •ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •1.1 Классификация автомобильных дорог

- •1.2. Нормы проектирования автомобильных дорог

- •1.3. Расчетные скорости, нагрузки и габаритные размеры подвижного состава

- •1.4. Охрана окружающей среды

- •Приложение 1. Список рекомендуемых нормативно-технических документов

- •1.1. Общие стандарты

- •1.2. Грунты, земляное полотно, торф

- •1.3. Асфальтобетонные смеси, битум

- •1.3. Бетон, железобетон. Бетонные смеси, щебень, гравий, песок, цемент, шлаки, шламы и другие материалы

- •1.5. Автомобильные, железные дороги, аэродромы, земляное полотно дорог, мосты и трубы, укрепительные работы (изыскания, проектирование, строительство)

- •1.6. Основания и фундаменты

- •1.7. Изыскания автомобильных, железных дорог, аэродромов

- •1.8. Эксплуатация автомобильных дорог

- •1.9. Геотекстиль

- •1.10. Экология, климатология

- •1.11. Безопасность движения и техника безопасности

- •ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Предпроектное проектирование

- •2.3. Разработка проектной документации

- •2.4. Разработка рабочих чертежей

- •2.5. Состав проектной документации

- •2.6. Оформление проектной документации

- •Приложение 2.1.

- •Приложение 2.2.

- •Перечень технических документов, подлежащих использованию при разработке обоснования инвестиций

- •Приложение 2.3.

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обоснования инвестиций (ОИ).

- •Приложение 2.4.

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обосновывающих материалов инженерного проекта (ИП).

- •ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗЫСКАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •3.1. Особенности традиционной технологии изысканий автомобильных дорог и ее анализ

- •3.2. Особенности технологии изысканий автомобильных дорог при проектировании на уровне САПР-АД

- •3.3. ГИС-технологии в изысканиях автомобильных дорог

- •3.4. Методы обоснования полосы варьирования конкурирующих вариантов трассы

- •3.5. Цифровое моделирование рельефа, ситуации и геологического строения местности

- •3.6. Виды цифровых моделей местности

- •3.7. Методы построения цифровых моделей местности

- •3.8. Математическое моделирование местности

- •3.9. Задачи, решаемые с использованием цифровых и математических моделей

- •ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •4.1. Структура экономического обоснования дорожного строительства

- •4.2. Перспективный парк автомобилей

- •4.3. Прогнозирование перспективной интенсивности движения

- •4.4. Методы оценки общественной эффективности инвестиционных проектов дорожного строительства

- •4.5. Процедуры учета неопределенности

- •4.6. Элементы затрат-выгод инвестиционных проектов дорожного строительства

- •5.1. Геодезические опорные сети

- •5.2. Обозначение пунктов государственных геодезических сетей на местности

- •5.3. Привязка к пунктам государственных геодезических сетей

- •5.4. Планово-высотное обоснование топографических съемок

- •5.5. Электронная тахеометрическая съемка

- •5.6. Наземно-космическая съемка

- •5.7. Наземное лазерное сканирование

- •6.1. Общие сведения об организации и составе инженерно-геологических изысканий

- •6.2. Современные технические средства, применяемые при инженерно-геологических изысканиях

- •6.3. Инженерно-геологические изыскания на полосе варьирования трассы

- •6.4. Инженерно-геологические изыскания по принятому варианту трассы

- •6.5. Разведка местных дорожно-строительных материалов

- •6.6. Лабораторные испытания и полевые методы исследования физико-механических свойств грунтов и материалов

- •6.8. Камеральная обработка и представляемые материалы

- •7.1. Состав инженерно-гидрометеорологического обоснования проектов

- •7.3. Морфометрические работы

- •7.4. Гидрометрические работы

- •7.5. Аэрогидрометрические работы

- •РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

- •ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •8.1. Элементы плана автомобильных дорог

- •8.2. Элементы поперечных профилей

- •8.3. Элементы продольного профиля

- •8.4 Ширина проезжей части и земляного полотна

- •8.5. Остановочные, краевые полосы и бордюры

- •8.6. Поперечные уклоны элементов дороги

- •8.7. Нормы проектирования плана и продольного профиля

- •8.8. Переходные кривые

- •8.9. Виражи

- •8.10. Уширение проезжей части

- •8.11. Серпантины

- •8.12. Мосты и трубы

- •8.13. Тоннели

- •ГЛАВА 9. ПЛАН АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. ПРИНЦИПЫ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- •9.1. Выбор направления трассы

- •9.2. Элементы клотоидной трассы

- •9.3. Принципы трассирования

- •9.4. Цели и задачи ландшафтного проектирования*

- •9.5. Согласование элементов трассы с ландшафтом

- •9.6. Особенности трассирования автомобильных дорог в характерных ландшафтах

- •9.7. Согласование земляного полотна с ландшафтом

- •9.8. Правила обеспечения зрительной плавности и ясности трассы

- •ГЛАВА 10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •10.1. Принципы проектирования продольного профиля

- •10.2. Критерии оптимальности

- •10.3. Комплекс технических ограничений

- •10.4. Техника проектирования продольного профиля в традиционном классе функций

- •ГЛАВА 11. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

- •11.1. Элементы земляного полотна и общие требования к нему

- •11.2. Грунты для сооружения земляного полотна

- •11.3. Природные условия, учитываемые при проектировании земляного полотна

- •11.4. Учет водно-теплового режима при проектировании верхней части земляного полотна

- •11.5. Поперечные профили земляного полотна в обычных условиях

- •11.6. Проектирование насыпей на слабых основаниях

- •11.7. Проверка устойчивости откосов при проектировании высоких насыпей и глубоких выемок

- •11.8. Земляное полотно на склонах

- •ГЛАВА 12. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Основы конструирования нежестких дорожных одежд

- •12.3. Расчеты нежестких дорожных одежд на прочность

- •12.4. Расчет конструкции дорожной одежды в целом по допускаемому упругому прогибу

- •12.5. Расчет по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и малосвязных конструктивных слоев

- •12.6. Расчет конструкции дорожной одежды на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе

- •12.7. Обеспечение морозоустойчивости дорожной одежды

- •12.8. Осушение дорожной одежды и земляного полотна

- •ГЛАВА 13. КОНСТРУКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •13.1. Область применения. Основные виды покрытий

- •13.2. Общие требования к жестким дорожным одеждам. Основные принципы конструирования

- •13.3. Особенности конструкций жестких дорожных одежд

- •13.4. Основные положения расчета жестких дорожных одежд

- •Список литературы к главе 13

- •ГЛАВА 14. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •14.1. Напряжения в цементобетонном покрытии от внешней нагрузки

- •14.2. Определение разрушающей нагрузки для плит цементобетонного покрытия

- •14.3. Определение напряжений в цементобетонном покрытии по прогибам, измеренным в натуре

- •14.4. Определение эквивалентного модуля упругости и коэффициента поперечной деформации многослойного основания под жестким дорожным покрытием

- •14.5. Температурные напряжения

- •14.6. Устойчивость плит бетонных дорожных покрытий при повышении температуры

- •14.7. Прочность при усилении жестких покрытий слоем асфальтобетона или цементобетона

- •14.8. Устойчивость против выпирания асфальтобетонного слоя на цементобетонном основании

- •14.9. Устойчивость положения плиты со свободными краями при нагрузке от транспортных средств

- •Список литературы к главе 14

- •ГЛАВА 15. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО И ПОДЗЕМНОГО ДОРОЖНОГО ВОДООТВОДА

- •15.1. Система поверхностного и подземного дорожного водоотвода

- •15.2. Нормы допускаемых скоростей течения воды

- •15.3. Определение объемов и расходов ливневых и талых вод с малых водосборов

- •15.4. Гидравлический расчет дорожных канав

- •15.5. Гидравлический расчет отверстий малых мостов и труб

- •15.6. Косогорные сооружения поверхностного водоотвода

- •15.7. Укрепление русел за сооружениями

- •15.8. Расчет дренажа

- •15.9. Некоторые рекомендации к разработке региональных норм стока

- •ГЛАВА 16. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •16.1. Основные сведения о проектировании переходов через большие водотоки

- •16.2. Гидрологические расчеты

- •16.3. Морфометрические расчеты

- •16.4. Прогноз природных деформаций русел рек

- •16.5. Расчет срезок пойменных берегов подмостовых русел и отверстий мостов

- •16.6. Расчет общего размыва

- •16.7. Определение максимальной глубины расчетного общего размыва

- •16.8. Расчет местного размыва у опор мостов

- •16.9. Расчет размывов переходов коммуникаций у мостовых переходов

- •16.10. Расчет характерных подпоров на мостовых переходах

- •ГЛАВА 17. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ, РЕГУЛЯЦИОННЫХ И УКРЕПИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

- •17.1. Условия работы пойменных насыпей

- •17.2. Проектирование подходов к мостам

- •17.3. Проектирование оптимальных пойменных насыпей

- •17.4. Расчет устойчивости откосов подтопляемых насыпей

- •17.5. Расчет осадок пойменных насыпей

- •17.6. Расчет скорости осадки насыпей на слабых основаниях

- •17.7. Задачи и принципы регулирования рек у мостовых переходов

- •17.8. Конструкции регуляционных сооружений на мостовых переходах

- •ГЛАВА 18. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •18.1. Общие положения и требования по проектированию пересечений и примыканий в одном уровне

- •18.2. Классификация пересечений автомобильных дорог в разных уровнях и требования к ним

- •18.3. Элементы пересечений автомобильных дорог в разных уровнях

- •18.4. Задачи, решаемые при проектировании развязок движения в разных уровнях

- •18.5. Анализ условий пересечений при проектировании развязок

- •18.6. Пропускная способность развязок в разных уровнях и оценка безопасности движения

- •18.7. Технико-экономическое сравнение вариантов развязок движения

- •ГЛАВА 19. ОСОБЕННОСТИ ИЗЫСКАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОГ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ (ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ) ГРУНТАХ

- •19.1. Распространение вечной мерзлоты на территории Российской Федерации

- •19.2. Дорожно-климатическое районирование первой зоны - зоны вечной мерзлоты России

- •19.3. Принципы проектирования и строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.4. Особенности водно-теплового режима естественных грунтов и земляного полотна автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты

- •19.5. Особенности расчета дорожных конструкций нежесткого типа в условиях вечной мерзлоты

- •19.6. Особенности изысканий для строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.7. Особенности проектирования дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.8. Земляное полотно автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.9. Требования к грунтам земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах

- •19.10. Конструкции земляного полотна автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.11. Водоотводные сооружения

- •19.12. Проектирование земляного полотна и искусственных сооружений на наледных участках

- •ГЛАВА 20. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •20.1. Обслуживание дорожного движения

- •20.2. Дорожные знаки

- •20.3. Дорожная разметка

- •20.4. Направляющие устройства

- •20.5. Дорожные ограждения

- •20.6. Освещение автомобильных дорог

- •20.7. Составление схемы обстановки дороги

- •ГЛАВА 21. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •21.1. Особенности реконструкции автомобильных дорог

- •21.2. Особенности изысканий для разработки проектов реконструкции автомобильных дорог

- •21.3. Реконструкция автомобильных дорог в плане и продольном профиле

- •21.4. Земляное полотно при реконструкции автомобильных дорог

- •21.5. Дорожные одежды при реконструкции автомобильных дорог

- •21.6. Особенности организации работ при реконструкции автомобильных дорог

- •ГЛАВА 22. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

- •22.1. Цели и задачи проекта организации строительства

- •22.2. Строительный генеральный план

- •22.3. Календарный план строительства

- •22.4. Механизация дорожного строительства

- •22.5. Машины для земляных работ

- •22.6. Машины для уплотнения грунтов и материалов дорожных одежд

- •22.7. Определение потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и трудовых ресурсах

- •ГЛАВА 23. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •23.1. Система показателей для оценки проектных решений

- •23.2. Определение предельной пропускной способности дороги и коэффициента загрузки движением

- •23.3. Расчет средней скорости движения транспортного потока

- •23.4. Расчет максимальной скорости движения одиночного автомобиля

- •23.5. Определение степени загрязнения придорожной полосы соединениями свинца

- •23.6. Расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта

- •ГЛАВА 24. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОРОГ И ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ

- •24.1. Влияние дорожных условий на безопасность движения

- •24.2. Оценка относительной опасности участков дороги и выявление опасных мест методом «коэффициентов относительной аварийности»

- •24.3. Выявление опасных мест метолом «коэффициентов безопасности»

- •24.4. Оценка обеспеченности безопасности движения на пересечениях в одном уровне

- •24.5. Оценка безопасности движения на пересечениях в разных уровнях

- •РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •ГЛАВА 25. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

- •25.1. Понятие о системах автоматизированного проектирования

- •25.2. Средства обеспечения систем автоматизированного проектирования

- •25.3. Функциональная структура САПР

- •25.4. Принципы оптимизации и моделирования при проектировании автомобильных дорог

- •25.5. Гис-технологии в автоматизированном проектировании

- •Список литературы к главе 25

- •ГЛАВА 26. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ CAD «CREDO»

- •26.1. Историческая справка

- •26.2. Функциональная структура подсистемы «Линейные изыскания»

- •26.3. Функциональная структура подсистемы «Дороги»

- •ГЛАВА 27. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «indorcad/road»

- •27.1. Историческая справка

- •27.3. Раздел «Продольный профиль»

- •27.4. Раздел «Верх земляного полотна»

- •27.5. Раздел «Поперечный профиль»

- •27.6. Графический редактор «IndorDrawing»

- •ГЛАВА 28. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •28.1. Автоматизированное проектирование плана и продольного профиля. Общий методологический подход

- •28.2. Методы «однозначно определенной оси»

- •28.3. Метод «опорных элементов»

- •28.4. Метод «сглаживания эскизной линии трассы»

- •ГЛАВА 29. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •29.1. Метод «опорных точек»

- •29.2. Метод «проекции градиента»

- •29.3. Метод «граничных итераций»

- •29.4. Методы «свободной геометрии»

- •ГЛАВА 30. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •30.1. Особенности автоматизированного проектирования оптимальных нежестких дорожных одежд

- •30.2. Оптимизационный метод проектирования дорожных одежд нежесткого типа

- •30.3. Технология автоматизированного проектирования оптимальных дорожных одежд

- •ГЛАВА 31. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •31.1. Математическое моделирование стока ливневых вод с малых водосборов

- •31.2. Математическое моделирование стока талых вод с малых водосборов

- •31.3. Расчет отверстий и моделирование работы малых мостов и труб

- •31.4. Проектирование оптимальных водопропускных труб

- •31.5. Проектирование оптимальной системы поверхностного водоотвода

- •ГЛАВА 32. КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •32.1. Принципы автоматизированного проектирования мостовых переходов

- •32.2. Аналитическая аппроксимация и универсальный метод определения расчетных гидрометеорологических характеристик

- •32.3 Комплексная программа расчета отверстий мостов «Рома»

- •32.4. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рома»

- •32.5. Программа расчета уширений русел на мостовых переходах «Рур»

- •32.6. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рур»

- •ГЛАВА 33. МЕТОДЫ РАСЧЕТА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАМП

- •33.1. Существующие принципы конструктивного решения участков ответвлений и примыканий соединительных рамп

- •33.2. Переходные кривые, требования к ним и методы их расчета

- •33.3. Расчет элементов соединительных рамп

- •33.4. Проектирование продольного профиля по соединительным рампам

- •33.5. Планово-высотное решение соединительных рамп

- •ГЛАВА 34. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •34.1. Программы для оценки проектных решений

- •34.2. Построение перспективных изображений автомобильных дорог

- •34.3. Перцептивные изображения автомобильных дорог

- •34.4. Оценка зрительной плавности трассы

- •34.6. Оценка проектных решений автомобильных дорог на основе математического моделирования

- •34.7. Технико-экономическое сравнение вариантов автомобильных дорог и мостовых переходов

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

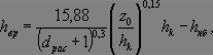

hвp = 3,9q1/2(z0/dз)1/4 - hнб, где

q - расход на единицу ширины конечного сечения носка консоли;

z0 = P + h - hнб + an2/2g;

dз - диаметр частицы грунта, мельче которой в данном грунте содержится 90 % по массе.

Для консольных перепадов рекомендуют также следующую формулу:

где

где

dрас = dз /a; a = 0,2 мм.

15.7. Укрепление русел за сооружениями

Режимы протекания. Опыт эксплуатации малых искусственных сооружений показывает, что в подавляющем большинстве случаев их повреждения связаны с воздействием потока воды и обычно начинаются на выходных участках. Скорости на выходе из сооружения достигают 5-6 м/с, в то время как допускаемые скорости для грунтов отводящих русел составляют всего 0,7-1,0 м/с. Вытекающий поток воды находится обычно в бурном состоянии и обладает большой кинетической энергией, которая и вызывает размыв выходных участков за сооружением.

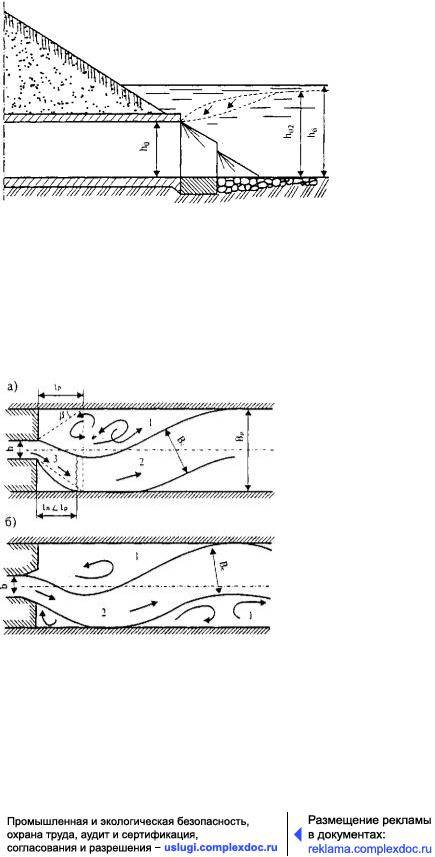

В большинстве случаев русло нижнего бьефа за водопропускными сооружениями имеет большую ширину, чем ширина отверстия водопропускного сооружения. Характер пространственного движения потока в расширяющемся нижнем бьефе зависит от глубины воды в нем и параметров потока на выходе из сооружения. В зависимости от бытовой глубины потока в укрепленном отводящем русле возможны три формы сопряжения потока, выходящего из водопропускного сооружения с бытовым потоком в широком нижнем бьефе:

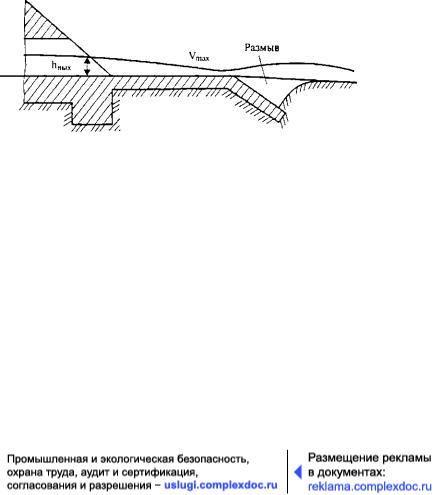

1) Сопряжение по типу затопленной струи. Этот вид сопряжения наблюдается, когда струя, вытекающая из сооружения, будет полностью затоплена (рис. 15.30). В нижнем

760

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

бьефе происходит растекание струи в массе воды, при этом происходит постепенное уменьшение скоростей течения вдоль потока;

Рис. 15.30. Схема затопления струи, выходящей из сооружения

2) Сопряжение по типу сбойного течения (рис. 15.31). Этот вид сопряжения наблюдается при глубинах нижнего бьефа, меньших глубины, сопряженной с глубиной на выходе из сооружения. Сбойному течению присущи некоторые опасные свойства.

Рис. 15.31. Схема сбойного течения в нижнем бьефе малого моста или трубы:

а - с гидравлическим прыжком; б - без гидравлического прыжка; b - угол растекания бурного потока: Вс - ширина струи; Вр - ширина русла; b - ширина трубы; lп - длина гидравлического прыжка; lр - длина зоны полного растекания

761

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Поток, выходящий из сооружения в нижний бьеф, двигается сначала без растекания в стороны. С боковых сторон поток граничит с водобойными зонами, которые могут сжимать транзитный поток. При глубинах нижнего бьефа, близких к глубине, сопряженной с глубиной на выходе из сооружения, происходит свал потока в одну сторону и сопряжение бьефов осуществляется в форме пространственного гидравлического прыжка. В результате прорыва воды в одну из водоворотных зон динамическая ось потока искривляется. Поэтому транзитная струя натекает на боковые стенки отходящего русла. Уменьшение скоростей в транзитной струе и выравнивание их по сечению отводящего русла происходит очень медленно. Требуется крепление не только дна, но и стенок отводящего русла на значительном протяжении;

3) Сопряжение по типу свободного растекания бурного потока. Растекание бурного потока в очень широких нижних бьефах характеризуется следующими особенностями: поток, выходящий из отверстия, попадает в отводящее русло, глубина в котором меньше глубины на выходе из сооружения. Под действием силы тяжести происходит растекание потока в стороны (по направлению к берегам). Это растекание происходит до тех пор, пока глубина бурного растекающегося потока не будет равна глубине, взаимной с бытовой глубиной. Взаимными называются глубины, связанные уравнением косого гидравлического прыжка. В результате этого область растекания бурного потока, сопрягающаяся с бытовым потоком и водными массами нижнего бьефа посредством косых гидравлических прыжков, принимает в плане характерную форму «лепестка» (рис. 15.32).

Рис. 15.32. Схема свободного растекания в широком русле

При увеличении бытовой глубины в нижнем бьефе размеры «лепестка» уменьшаются, пока не произойдет переход к сбойному течению, когда бытовая глубина сравняется с глубиной,

762

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

сопряженной с глубиной на выходе из сооружения пространственным прыжком.

Растекание бурного потока в нижних бьефах (при относительной ширине нижнего бьефа Вp/b < 8) характеризуется рядом особенностей.

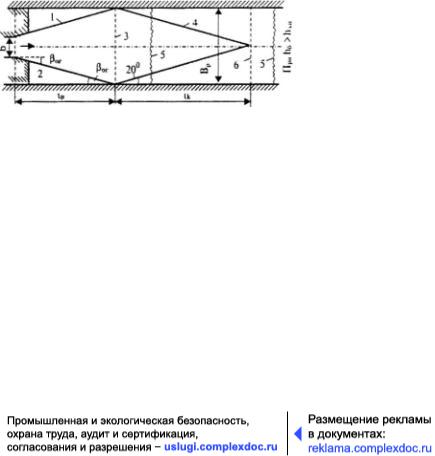

Поток, выходящий из сооружения, растекается в стороны. Так же как и в предыдущем случае зона растекания сопрягается с водоворотными зонами посредством косых гидравлических прыжков. В местах набегания крайних струек потока на боковые стенки отводящего русла, т.е. в сечении полного растекания, происходит внезапное увеличение глубин и образование косых гидравлических прыжков. Эти косые гидравлические прыжки распространяются вниз по течению, если бытовой поток находится в бурном состоянии. Если бытовой поток находится в спокойном состоянии, в отводящем русле наблюдается обычный прямой гидравлический прыжок. С увеличением бытовой глубины прямой гидравлический прыжок придвигается ближе к своему предельному положению в сечении полного растекания. Если глубина нижнего бьефа больше глубины, при которой прямой гидравлический прыжок располагается в сечении полного растекания, происходит прорыв водных масс в водоотводные зоны и переход к сбойному течению (рис. 15.33).

Рис. 15.33. Схема свободного растекания в узком русле: 1 - линия растекания; 2 - водоворот; 3 - сечение полного растекания; 4 - косой гидравлический прыжок; 5 - прямой гидравлический прыжок; 6 - конец зоны растекания

Для предотвращения размывов выходных участков следует защищать лог на определенной длине. Защита от размыва заключается в правильном выборе типа и размеров укрепления, которые назначают или из условия отсутствия местного размыва, или из допущения размыва, безопасного для устойчивости, как укрепленного участка русла, так и самого сооружения.

763

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Назначение типа укрепления по скорости на выходе из трубы справедливо только для спокойных потоков. При растекании бурных потоков скорости получаются значительно большими, чем выходные. По данным проф. О.В. Андреева скорость может увеличиться примерно в 1,5 раза.

Выходные участки не укрепляют только в тех редких случаях, когда скорости на выходе из сооружения весьма малы и не могут нарушить устойчивость как самого русла, так и сооружения. В большинстве же случаев наблюдаются размывы неукрепленных русел, и правильное назначение укреплений выходных участков имеет не меньшее значение, чем определение размеров отверстий искусственных сооружений.

Гидравлические расчеты нижнего бьефа малых водопропускных сооружений. Растекающийся в укрепленном отводящем русле бурный поток ограничен с боков косыми гидравлическими прыжками и водоворотными зонами (см. рис. 15.31 и 15.33). Косые гидравлические прыжки возникают в сечении полного растекания, где происходит набегание крайних струек растекающегося потока на боковые стенки отводящего русла. Продольный разрез потока показан на рис. 15.34.

Рис. 15.34. Схема протекания потока по укреплению

При затоплении сечения полного растекания бытовым потоком происходит прорыв водных масс в водоворотные зоны и в отводящем русле возникает опасное сбойное течение. Для предотвращения этого переходный участок отводящего русла в плане следует устраивать в виде раструба, исключающего появление сбойного течения (рис. 15.35). При устройстве раструба сопряжение бурного потока, вытекающего из сооружения, со спокойным потоком в русле будет осуществляться обычным прямым прыжком.

764

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Рис. 15.35. Схема укрепления в виде раструба:

1 - плоское укрепление русла; 2 - предохранительный откос

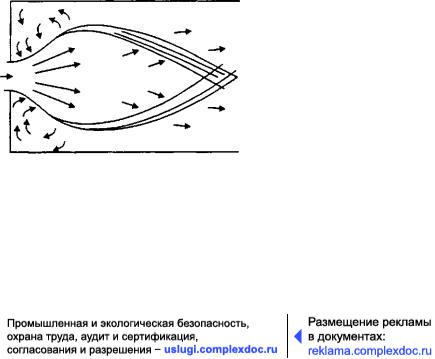

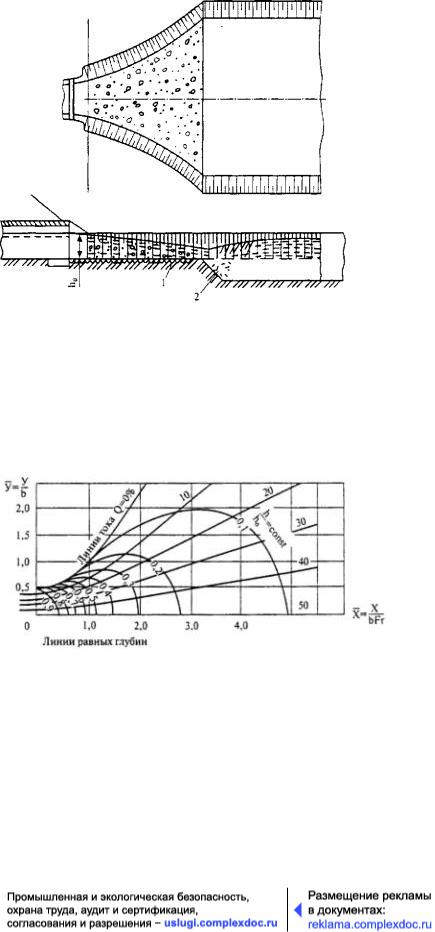

Для определения скоростей и глубин потока в области растекания, а также для определения боковых границ растекающегося потока можно воспользоваться универсальным графиком И.А. Шеренкова (рис. 15.36).

Рис. 15.36. Универсальный график И.А. Шеренкова

На универсальном графике нанесены линии тока и линии равных глубин и скоростей в области растекания потока (до продольной оси потока, являющейся осью симметрии). На графике линии тока даны через 10 %, т.е. каждая линия тока отсекает струю, несущую 10 % общего расхода Q. Линии равных глубин даны через 0,1h0, где h0 - глубина на выходе из сооружения, являющаяся начальной глубиной растекания. График построен в безразмерных координатах:

765

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

где

(15.22)

b - размер отверстия трубы или моста (ширина потока на выходе), м;

Fr = v0/(gh0)1/2 - число Фруда в выходном сечении со скоростью v0 и глубиной h0.

Очертания крайней линии тока (Q = 0 %) следует принимать в качестве границы переходного участка отводящего русла (см. рис. 15.36). Глубины и скорости потока в отводящем русле определяют

вследующем порядке.

1.Находят глубину h0 и скорость потока v0 на выходе из сооружения.

2.Определяют число Фруда на выходе

Fr = v0/(gh0)1/2.

3.Пользуясь универсальным графиком (см. рис. 15.36), строят линии тока и линии разных глубин в зоне растекания. Для этого определяют безразмерные координаты по графику и умножая их на b и bFr (по формуле 15.22) получают действительные координаты х и у линий тока и линий равных глубин:

х= b×Fr×х; у = b×у;

4.Определяют скорость и глубину потока вдоль этих линий.

Так, вдоль линий, равных глубине h/h0 = 0,8, глубина h = 0,8h0. Скорость потока определяют из уравнения Бернулли, причем уклоном дна и потерями энергии при небольшом протяжении укрепления можно пренебречь:

766

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Обозначив отношение h/h0 = k, получим зависимость:

Если необходимо учесть потери напора и уклон дна I0, задачу решают методом последовательных приближений, используя уравнение Бернулли в виде:

где

где

Dl - расстояние вдоль линии тока между выбранными начальным

иконечным сечениями.

Впервом приближении определяют hкон, vкон, принимая hw = 0. По найденным значениям hкон, vкон определяют:

hср = 0,5 (hнач + hкон);

vср =0,5 (vнач + vкон).

Затем находят уклон трения:

Определив hw = IwDl, уточняют значение hкон, vкон, пользуясь уравнением Бернулли, и т.д.

Более просто и также без учета потерь можно найти скорость по расстоянию между соседними линиями тока на графике (см. рис. 15.36):

767

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Построение крайней линии тока также позволит определить и средний угол растекания потока b.

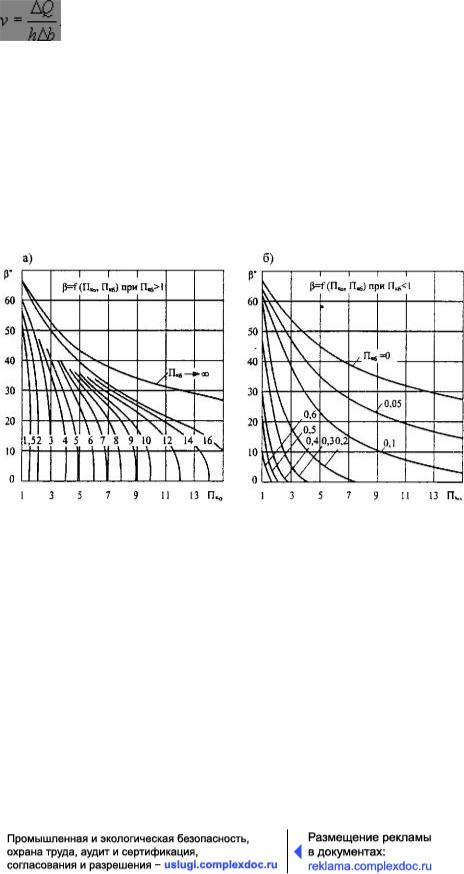

Для более простого определения угла растекания бурного потока также можно пользоваться графиками И. А. Шеренкова (рис. 15.37), на которых приведены значения b в зависимости от Пко - параметра кинетичности потока на выходе из сооружения:

Пко = v2/(gh0).

Рис. 15.37. Графики для определения угла растекания:

а - для случая, когда бытовой поток находится в бурном состоянии

(Пкб > 1);

б - для случая, когда бытовой поток находится в спокойном состоянии (Пкб < 1)

и параметра кинетичности бытового потока

где

где

768

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

vб и hб - скорость и глубина бытового потока, соответственно в м/ с и м.

Более грубо можно принять наибольший угол b = 45° (т.е. полный угол растекания 90°) и прямолинейное очертание границ растекания. Тогда полное растекание будет соответствовать наименьшей длине

lпр = (Вр - b)/2, где

Вр - ширина русла, м;

b - отверстие сооружения, м.

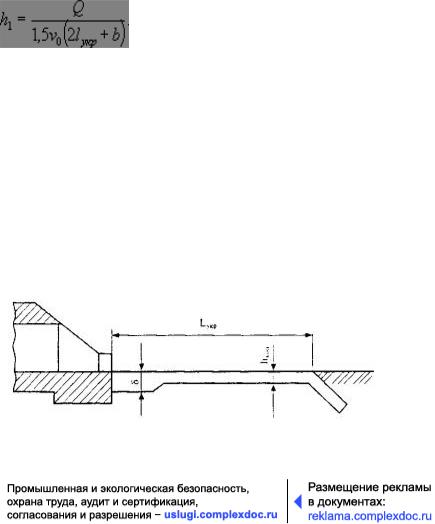

Скорость растекающегося потока при гладком плоском укреплении практически сохраняется в пределах длины l = 3b и может быть принята равной 1,5vo. В связи с этим глубина на кромке укрепления при b = 45°:

Расчет размывов за укреплениями. Экономически нецелесообразно устраивать весьма длинные плоские укрепления отводящих русел за малыми мостами и трубами. Поэтому ограничиваются устройством коротких укреплений, заканчивающихся погребенным предохранительным откосом (рис. 15.38), у которого размыв развивается. При этом, как правило, прыжок сгоняется с укрепления в размыв. Однако, благодаря значительной глубине заложения предохранительного откоса, размыв оказывается безопасным для укрепления и отодвинутым на заданное расстояние от откоса насыпи и водопропускного сооружения.

769

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Рис. 15.38. Продольный разрез укрепления

Расчет глубины размыва, необходимый для назначения заглубления предохранительного откоса, может быть выполнен различными приемами. В ирригационном строительстве широкое применение нашли формулы чл.-корр. АН Узбекистана М.С. Вызго, обоснованные для свободного растекания бурного потока на уравнении прыжка и для сбойного течения на обычном уравнении прекращения размыва при снижении скорости до неразмывающей.

Учитывая особенности растекания потока за малыми водопропускными сооружениями (по сравнению с ирригационными) и пользуясь формулами М.С. Вызго, можно получить глубины размыва при свободном растекании бурного потока в зависимости от длины укрепления. Данные об относительных глубинах размыва (D/Н) сведены в табл. 15.17, составленную проф. О.В. Андреевым.

Таблица 15.17.

Относительные глубины размыва

lукрtgb/b |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

8 |

10 |

D/Н 1,55 0,98 0,78 0,65 0,59 0,54 0,45 0,40

Глубина размыва дана в долях глубины воды перед насыпью, определяющей энергию потока на выходе из сооружения. Приведенные глубины размыва могут считаться только приблизительными, так как вывод расчетной формулы не совсем строг. Однако эти глубины, как это следует из табл. 15.18, практически совпадают с глубинами размыва и высотами предохранительных откосов за унифицированными трубами, которые были определены непосредственно из лабораторного эксперимента. Следовательно, пользоваться этими простыми данными для назначения глубин заложения предохранительных откосов в случаях индивидуального проектирования защиты сооружений можно.

Таблица 15.18.

Глубина размыва

770

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Диаметр |

Ширина ´ высота |

Н, |

lукр/b hотк |

D по |

|

круглых труб, |

прямоугольных труб, м |

м |

|

|

табл. |

м |

|

|

|

|

15.15 |

0,75 |

- |

1,00 |

5,50 |

0,85 |

0,55 |

1,00 |

- |

1,40 |

5,50 |

1,30 |

0,75 |

1,25 |

- |

1,75 |

5,00 |

1,30 |

0,95 |

1,50 |

- |

2,10 |

4,90 |

1,30 |

1,10 |

2,00 |

- |

2,80 |

4,70 |

1,30 |

1,55 |

- |

1,00´1,20 |

1,80 |

3,00 |

1,30 |

1,15 |

- |

1,25´1,50 |

1,80 |

3,00 |

1,30 |

1,55 |

- |

1,50´2,00 |

2,40 |

3,00 |

1,30 |

1,55 |

- |

2,00´2,00 |

2,40 |

3,00 |

1,30 |

1,55 |

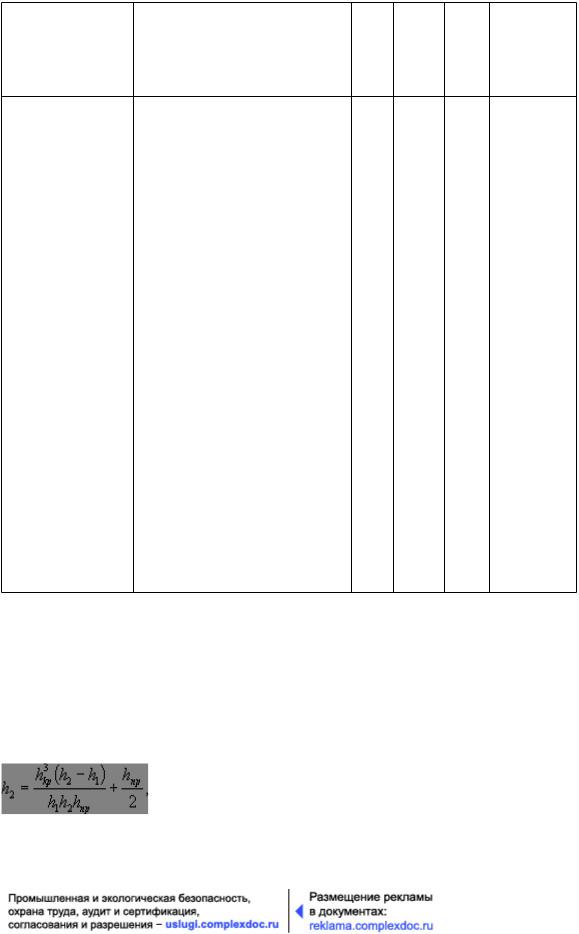

Расчет размывов при свободном растекании бурного потока получил дальнейшее развитие в работах МАДИ в 1966 г. (М.В. Немчинов). Получена общая формула связи глубин потока на сходе с укрепления h1 и глубины потока h2 после его резкого расширения в вертикальной плоскости (рис. 15.39, б):

где

(15.23)

771

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

hkp - критическая глубина, м;

hпp - высота прыжка (hб - h1), м;

hб - бытовая глубина в отводящем русле, м.

Схемы образования воронок размыва за укреплениями показаны на рис. 15.39.

Рис. 15.39. Расчетные схемы к определению глубины размыва при свободном растекании

Формула (15.23) переходит в обычную формулу прыжка (рис. 15.39, а) при отсутствии размыва (D = 0), когда глубина прыжка hnp = h2 - h1. При невозможности такого прыжка, т.е. при h2 > hб в размываемом русле за укреплением, будет развиваться воронка размыва, глубина которой (рис. 15.39, б)

Такой предельной глубины воронка размыва достигает при весьма слабых грунтах, плохо сопротивляющихся размыву. При более прочных грунтах воронка с глубиной D1 не разовьется, а ее глубина окажется равной (рис. 15.39, в)

где

где

q - элементарный расход воды, м3/с;

vн - неразмывающая скорость для грунта, м/с;

772

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

v1 - скорость схода потока с укрепления, м/с;

k - коэффициент, учитывающий повышенную турбулентность потока в яме размыва; k » 0,6.

Для приблизительного определения расхода центральной струи и скорости течения на кромке укрепления через qвых и vвых (т.е. на выходе из сооружения) можно воспользоваться табл. 15.19, составленной по данным опытов М.В. Немчинова.

Таблица 15.19.

Расход центральной струи q и скорость v1 на кромке укрепления

lукр/b q/qвых |

v1/vвых |

h1/hвых |

lукр/b q/qвых |

v1/vвых |

h1/hвых |

||

0,00 |

1,00 |

1,00 |

1,00 |

5,50 |

0,16 |

0,58 |

0,28 |

1,50 |

0,43 |

0,83 |

0,52 |

7,50 |

0,11 |

0,46 |

0,24 |

3,50 |

0,22 |

0,71 |

0,31 |

11,00 |

0,10 |

0,43 |

0,23 |

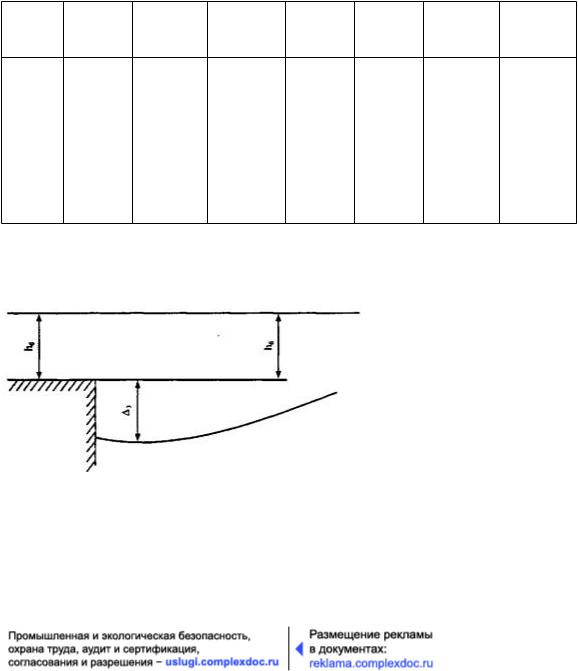

В случае сбойного течения, возникающего при значительных бытовых глубинах нижнего бьефа (в отводящем русле), размыв (рис. 15.40) определяют так:

Рис. 15.40. Расчетная схема к определению глубины размыва при сбойном течении

773