- •ВВЕДЕНИЕ

- •РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

- •ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •1.1 Классификация автомобильных дорог

- •1.2. Нормы проектирования автомобильных дорог

- •1.3. Расчетные скорости, нагрузки и габаритные размеры подвижного состава

- •1.4. Охрана окружающей среды

- •Приложение 1. Список рекомендуемых нормативно-технических документов

- •1.1. Общие стандарты

- •1.2. Грунты, земляное полотно, торф

- •1.3. Асфальтобетонные смеси, битум

- •1.3. Бетон, железобетон. Бетонные смеси, щебень, гравий, песок, цемент, шлаки, шламы и другие материалы

- •1.5. Автомобильные, железные дороги, аэродромы, земляное полотно дорог, мосты и трубы, укрепительные работы (изыскания, проектирование, строительство)

- •1.6. Основания и фундаменты

- •1.7. Изыскания автомобильных, железных дорог, аэродромов

- •1.8. Эксплуатация автомобильных дорог

- •1.9. Геотекстиль

- •1.10. Экология, климатология

- •1.11. Безопасность движения и техника безопасности

- •ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Предпроектное проектирование

- •2.3. Разработка проектной документации

- •2.4. Разработка рабочих чертежей

- •2.5. Состав проектной документации

- •2.6. Оформление проектной документации

- •Приложение 2.1.

- •Приложение 2.2.

- •Перечень технических документов, подлежащих использованию при разработке обоснования инвестиций

- •Приложение 2.3.

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обоснования инвестиций (ОИ).

- •Приложение 2.4.

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обосновывающих материалов инженерного проекта (ИП).

- •ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗЫСКАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •3.1. Особенности традиционной технологии изысканий автомобильных дорог и ее анализ

- •3.2. Особенности технологии изысканий автомобильных дорог при проектировании на уровне САПР-АД

- •3.3. ГИС-технологии в изысканиях автомобильных дорог

- •3.4. Методы обоснования полосы варьирования конкурирующих вариантов трассы

- •3.5. Цифровое моделирование рельефа, ситуации и геологического строения местности

- •3.6. Виды цифровых моделей местности

- •3.7. Методы построения цифровых моделей местности

- •3.8. Математическое моделирование местности

- •3.9. Задачи, решаемые с использованием цифровых и математических моделей

- •ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •4.1. Структура экономического обоснования дорожного строительства

- •4.2. Перспективный парк автомобилей

- •4.3. Прогнозирование перспективной интенсивности движения

- •4.4. Методы оценки общественной эффективности инвестиционных проектов дорожного строительства

- •4.5. Процедуры учета неопределенности

- •4.6. Элементы затрат-выгод инвестиционных проектов дорожного строительства

- •5.1. Геодезические опорные сети

- •5.2. Обозначение пунктов государственных геодезических сетей на местности

- •5.3. Привязка к пунктам государственных геодезических сетей

- •5.4. Планово-высотное обоснование топографических съемок

- •5.5. Электронная тахеометрическая съемка

- •5.6. Наземно-космическая съемка

- •5.7. Наземное лазерное сканирование

- •6.1. Общие сведения об организации и составе инженерно-геологических изысканий

- •6.2. Современные технические средства, применяемые при инженерно-геологических изысканиях

- •6.3. Инженерно-геологические изыскания на полосе варьирования трассы

- •6.4. Инженерно-геологические изыскания по принятому варианту трассы

- •6.5. Разведка местных дорожно-строительных материалов

- •6.6. Лабораторные испытания и полевые методы исследования физико-механических свойств грунтов и материалов

- •6.8. Камеральная обработка и представляемые материалы

- •7.1. Состав инженерно-гидрометеорологического обоснования проектов

- •7.3. Морфометрические работы

- •7.4. Гидрометрические работы

- •7.5. Аэрогидрометрические работы

- •РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

- •ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •8.1. Элементы плана автомобильных дорог

- •8.2. Элементы поперечных профилей

- •8.3. Элементы продольного профиля

- •8.4 Ширина проезжей части и земляного полотна

- •8.5. Остановочные, краевые полосы и бордюры

- •8.6. Поперечные уклоны элементов дороги

- •8.7. Нормы проектирования плана и продольного профиля

- •8.8. Переходные кривые

- •8.9. Виражи

- •8.10. Уширение проезжей части

- •8.11. Серпантины

- •8.12. Мосты и трубы

- •8.13. Тоннели

- •ГЛАВА 9. ПЛАН АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. ПРИНЦИПЫ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- •9.1. Выбор направления трассы

- •9.2. Элементы клотоидной трассы

- •9.3. Принципы трассирования

- •9.4. Цели и задачи ландшафтного проектирования*

- •9.5. Согласование элементов трассы с ландшафтом

- •9.6. Особенности трассирования автомобильных дорог в характерных ландшафтах

- •9.7. Согласование земляного полотна с ландшафтом

- •9.8. Правила обеспечения зрительной плавности и ясности трассы

- •ГЛАВА 10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •10.1. Принципы проектирования продольного профиля

- •10.2. Критерии оптимальности

- •10.3. Комплекс технических ограничений

- •10.4. Техника проектирования продольного профиля в традиционном классе функций

- •ГЛАВА 11. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

- •11.1. Элементы земляного полотна и общие требования к нему

- •11.2. Грунты для сооружения земляного полотна

- •11.3. Природные условия, учитываемые при проектировании земляного полотна

- •11.4. Учет водно-теплового режима при проектировании верхней части земляного полотна

- •11.5. Поперечные профили земляного полотна в обычных условиях

- •11.6. Проектирование насыпей на слабых основаниях

- •11.7. Проверка устойчивости откосов при проектировании высоких насыпей и глубоких выемок

- •11.8. Земляное полотно на склонах

- •ГЛАВА 12. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Основы конструирования нежестких дорожных одежд

- •12.3. Расчеты нежестких дорожных одежд на прочность

- •12.4. Расчет конструкции дорожной одежды в целом по допускаемому упругому прогибу

- •12.5. Расчет по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и малосвязных конструктивных слоев

- •12.6. Расчет конструкции дорожной одежды на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе

- •12.7. Обеспечение морозоустойчивости дорожной одежды

- •12.8. Осушение дорожной одежды и земляного полотна

- •ГЛАВА 13. КОНСТРУКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •13.1. Область применения. Основные виды покрытий

- •13.2. Общие требования к жестким дорожным одеждам. Основные принципы конструирования

- •13.3. Особенности конструкций жестких дорожных одежд

- •13.4. Основные положения расчета жестких дорожных одежд

- •Список литературы к главе 13

- •ГЛАВА 14. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •14.1. Напряжения в цементобетонном покрытии от внешней нагрузки

- •14.2. Определение разрушающей нагрузки для плит цементобетонного покрытия

- •14.3. Определение напряжений в цементобетонном покрытии по прогибам, измеренным в натуре

- •14.4. Определение эквивалентного модуля упругости и коэффициента поперечной деформации многослойного основания под жестким дорожным покрытием

- •14.5. Температурные напряжения

- •14.6. Устойчивость плит бетонных дорожных покрытий при повышении температуры

- •14.7. Прочность при усилении жестких покрытий слоем асфальтобетона или цементобетона

- •14.8. Устойчивость против выпирания асфальтобетонного слоя на цементобетонном основании

- •14.9. Устойчивость положения плиты со свободными краями при нагрузке от транспортных средств

- •Список литературы к главе 14

- •ГЛАВА 15. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО И ПОДЗЕМНОГО ДОРОЖНОГО ВОДООТВОДА

- •15.1. Система поверхностного и подземного дорожного водоотвода

- •15.2. Нормы допускаемых скоростей течения воды

- •15.3. Определение объемов и расходов ливневых и талых вод с малых водосборов

- •15.4. Гидравлический расчет дорожных канав

- •15.5. Гидравлический расчет отверстий малых мостов и труб

- •15.6. Косогорные сооружения поверхностного водоотвода

- •15.7. Укрепление русел за сооружениями

- •15.8. Расчет дренажа

- •15.9. Некоторые рекомендации к разработке региональных норм стока

- •ГЛАВА 16. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •16.1. Основные сведения о проектировании переходов через большие водотоки

- •16.2. Гидрологические расчеты

- •16.3. Морфометрические расчеты

- •16.4. Прогноз природных деформаций русел рек

- •16.5. Расчет срезок пойменных берегов подмостовых русел и отверстий мостов

- •16.6. Расчет общего размыва

- •16.7. Определение максимальной глубины расчетного общего размыва

- •16.8. Расчет местного размыва у опор мостов

- •16.9. Расчет размывов переходов коммуникаций у мостовых переходов

- •16.10. Расчет характерных подпоров на мостовых переходах

- •ГЛАВА 17. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ, РЕГУЛЯЦИОННЫХ И УКРЕПИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

- •17.1. Условия работы пойменных насыпей

- •17.2. Проектирование подходов к мостам

- •17.3. Проектирование оптимальных пойменных насыпей

- •17.4. Расчет устойчивости откосов подтопляемых насыпей

- •17.5. Расчет осадок пойменных насыпей

- •17.6. Расчет скорости осадки насыпей на слабых основаниях

- •17.7. Задачи и принципы регулирования рек у мостовых переходов

- •17.8. Конструкции регуляционных сооружений на мостовых переходах

- •ГЛАВА 18. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •18.1. Общие положения и требования по проектированию пересечений и примыканий в одном уровне

- •18.2. Классификация пересечений автомобильных дорог в разных уровнях и требования к ним

- •18.3. Элементы пересечений автомобильных дорог в разных уровнях

- •18.4. Задачи, решаемые при проектировании развязок движения в разных уровнях

- •18.5. Анализ условий пересечений при проектировании развязок

- •18.6. Пропускная способность развязок в разных уровнях и оценка безопасности движения

- •18.7. Технико-экономическое сравнение вариантов развязок движения

- •ГЛАВА 19. ОСОБЕННОСТИ ИЗЫСКАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОГ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ (ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ) ГРУНТАХ

- •19.1. Распространение вечной мерзлоты на территории Российской Федерации

- •19.2. Дорожно-климатическое районирование первой зоны - зоны вечной мерзлоты России

- •19.3. Принципы проектирования и строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.4. Особенности водно-теплового режима естественных грунтов и земляного полотна автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты

- •19.5. Особенности расчета дорожных конструкций нежесткого типа в условиях вечной мерзлоты

- •19.6. Особенности изысканий для строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.7. Особенности проектирования дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.8. Земляное полотно автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.9. Требования к грунтам земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах

- •19.10. Конструкции земляного полотна автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.11. Водоотводные сооружения

- •19.12. Проектирование земляного полотна и искусственных сооружений на наледных участках

- •ГЛАВА 20. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •20.1. Обслуживание дорожного движения

- •20.2. Дорожные знаки

- •20.3. Дорожная разметка

- •20.4. Направляющие устройства

- •20.5. Дорожные ограждения

- •20.6. Освещение автомобильных дорог

- •20.7. Составление схемы обстановки дороги

- •ГЛАВА 21. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •21.1. Особенности реконструкции автомобильных дорог

- •21.2. Особенности изысканий для разработки проектов реконструкции автомобильных дорог

- •21.3. Реконструкция автомобильных дорог в плане и продольном профиле

- •21.4. Земляное полотно при реконструкции автомобильных дорог

- •21.5. Дорожные одежды при реконструкции автомобильных дорог

- •21.6. Особенности организации работ при реконструкции автомобильных дорог

- •ГЛАВА 22. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

- •22.1. Цели и задачи проекта организации строительства

- •22.2. Строительный генеральный план

- •22.3. Календарный план строительства

- •22.4. Механизация дорожного строительства

- •22.5. Машины для земляных работ

- •22.6. Машины для уплотнения грунтов и материалов дорожных одежд

- •22.7. Определение потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и трудовых ресурсах

- •ГЛАВА 23. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •23.1. Система показателей для оценки проектных решений

- •23.2. Определение предельной пропускной способности дороги и коэффициента загрузки движением

- •23.3. Расчет средней скорости движения транспортного потока

- •23.4. Расчет максимальной скорости движения одиночного автомобиля

- •23.5. Определение степени загрязнения придорожной полосы соединениями свинца

- •23.6. Расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта

- •ГЛАВА 24. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОРОГ И ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ

- •24.1. Влияние дорожных условий на безопасность движения

- •24.2. Оценка относительной опасности участков дороги и выявление опасных мест методом «коэффициентов относительной аварийности»

- •24.3. Выявление опасных мест метолом «коэффициентов безопасности»

- •24.4. Оценка обеспеченности безопасности движения на пересечениях в одном уровне

- •24.5. Оценка безопасности движения на пересечениях в разных уровнях

- •РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •ГЛАВА 25. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

- •25.1. Понятие о системах автоматизированного проектирования

- •25.2. Средства обеспечения систем автоматизированного проектирования

- •25.3. Функциональная структура САПР

- •25.4. Принципы оптимизации и моделирования при проектировании автомобильных дорог

- •25.5. Гис-технологии в автоматизированном проектировании

- •Список литературы к главе 25

- •ГЛАВА 26. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ CAD «CREDO»

- •26.1. Историческая справка

- •26.2. Функциональная структура подсистемы «Линейные изыскания»

- •26.3. Функциональная структура подсистемы «Дороги»

- •ГЛАВА 27. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «indorcad/road»

- •27.1. Историческая справка

- •27.3. Раздел «Продольный профиль»

- •27.4. Раздел «Верх земляного полотна»

- •27.5. Раздел «Поперечный профиль»

- •27.6. Графический редактор «IndorDrawing»

- •ГЛАВА 28. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •28.1. Автоматизированное проектирование плана и продольного профиля. Общий методологический подход

- •28.2. Методы «однозначно определенной оси»

- •28.3. Метод «опорных элементов»

- •28.4. Метод «сглаживания эскизной линии трассы»

- •ГЛАВА 29. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •29.1. Метод «опорных точек»

- •29.2. Метод «проекции градиента»

- •29.3. Метод «граничных итераций»

- •29.4. Методы «свободной геометрии»

- •ГЛАВА 30. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •30.1. Особенности автоматизированного проектирования оптимальных нежестких дорожных одежд

- •30.2. Оптимизационный метод проектирования дорожных одежд нежесткого типа

- •30.3. Технология автоматизированного проектирования оптимальных дорожных одежд

- •ГЛАВА 31. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •31.1. Математическое моделирование стока ливневых вод с малых водосборов

- •31.2. Математическое моделирование стока талых вод с малых водосборов

- •31.3. Расчет отверстий и моделирование работы малых мостов и труб

- •31.4. Проектирование оптимальных водопропускных труб

- •31.5. Проектирование оптимальной системы поверхностного водоотвода

- •ГЛАВА 32. КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •32.1. Принципы автоматизированного проектирования мостовых переходов

- •32.2. Аналитическая аппроксимация и универсальный метод определения расчетных гидрометеорологических характеристик

- •32.3 Комплексная программа расчета отверстий мостов «Рома»

- •32.4. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рома»

- •32.5. Программа расчета уширений русел на мостовых переходах «Рур»

- •32.6. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рур»

- •ГЛАВА 33. МЕТОДЫ РАСЧЕТА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАМП

- •33.1. Существующие принципы конструктивного решения участков ответвлений и примыканий соединительных рамп

- •33.2. Переходные кривые, требования к ним и методы их расчета

- •33.3. Расчет элементов соединительных рамп

- •33.4. Проектирование продольного профиля по соединительным рампам

- •33.5. Планово-высотное решение соединительных рамп

- •ГЛАВА 34. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •34.1. Программы для оценки проектных решений

- •34.2. Построение перспективных изображений автомобильных дорог

- •34.3. Перцептивные изображения автомобильных дорог

- •34.4. Оценка зрительной плавности трассы

- •34.6. Оценка проектных решений автомобильных дорог на основе математического моделирования

- •34.7. Технико-экономическое сравнение вариантов автомобильных дорог и мостовых переходов

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

глинистых грунтах, в пылеватых и лёссовидных грунтах и в лессах; и - выемка в глинистых грунтах; к - насыпь с гидроизолирующей прослойкой: л - насыпь с капилляропрерывающей прослойкой; м - насыпь из глинистого переувлажненного грунта

11.6. Проектирование насыпей на слабых основаниях

К слабым относят основания насыпей, сложенные полностью или частично слабыми грунтами (см. разд. 11.2). К насыпям на слабых основаниях предъявляются следующие дополнительные требования:

должна быть обеспечена устойчивость основания, т.е. должно быть исключено боковое выдавливание слабого грунта из-под насыпи (если это не предусмотрено как способ удаления слабого грунта);

должна быть обеспечена стабильность основания, т.е. интенсивная часть осадки должна завершиться до устройства покрытия (исключение допускается при применении сборных покрытий в условиях двухстадийного строительства). За завершение интенсивной части осадки допускается принимать момент достижения 90 % консолидации основания или интенсивности осадки не более 2 см/год при капитальных дорожных одеждах и 80 % консолидации или интенсивности осадки не более 5 см/год при одеждах облегченного типа;

упругие колебания земляного полотна при движении транспортных средств не должны превышать значения, допускаемого для данного типа покрытия (для насыпей на торфяных основаниях).

Соблюдение условий проверяют расчетами. При расчете устойчивости определяют коэффициент безопасности:

Кбез = pбез / pрасч, где

(11.1)

pбез - безопасная нагрузка на основание;

pрасч - расчетная нагрузка на основание.

463

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Коэффициент безопасности определяют для двух экстремальных схем приложения нагрузки к слабому основанию:

для схемы быстрой (условно-мгновенной) отсыпки насыпи на полную высоту с запасом на осадку

для схемы медленной отсыпки насыпи, при которой скорость передачи нагрузки соответствует скорости нарастания прочности основания в результате процесса консолидации

В соответствии с этим pбез и pрасч также устанавливаются для этих режимов.

Устойчивость основания считается обеспеченной при условии Кбез ³ 1 (соответственно при быстрой отсыпке

при медленной

при медленной

).

).

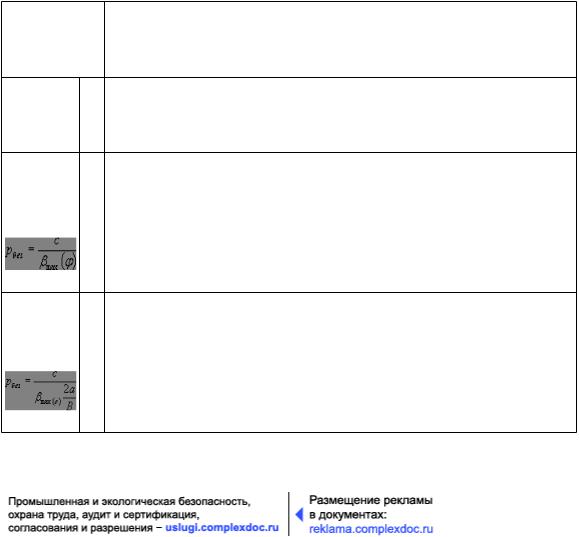

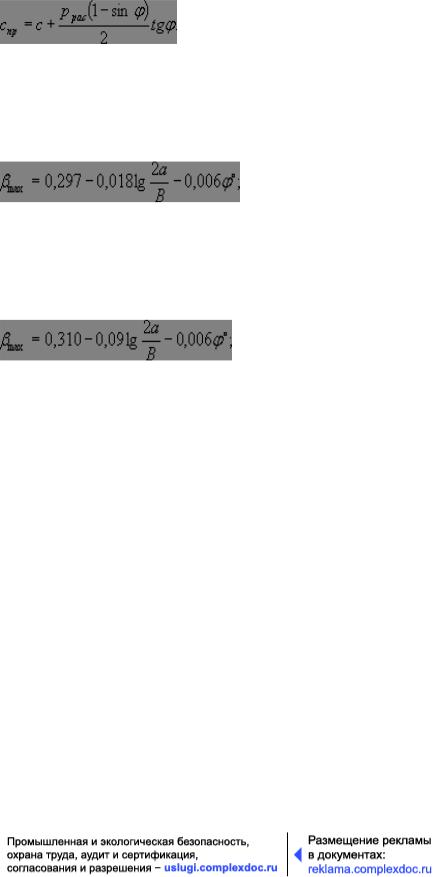

Безопасная нагрузка

где

(11.2)

464

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

с и j - расчетные значения сцепления и угла внутреннего трения слабого грунта на расчетном горизонте z;

gТ - удельный вес грунта слабой толщи;

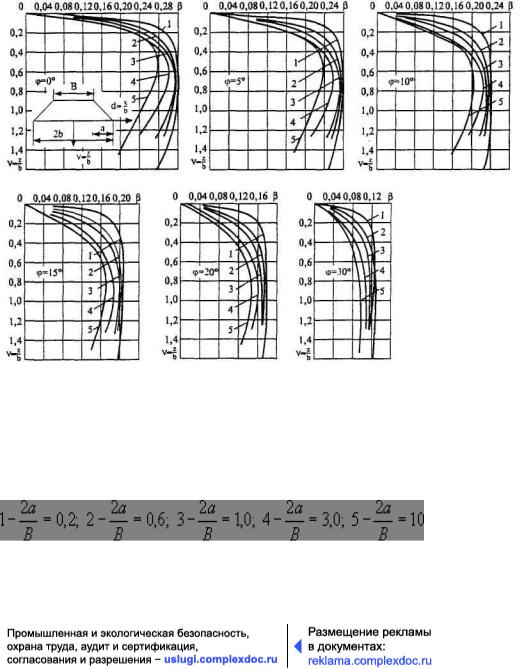

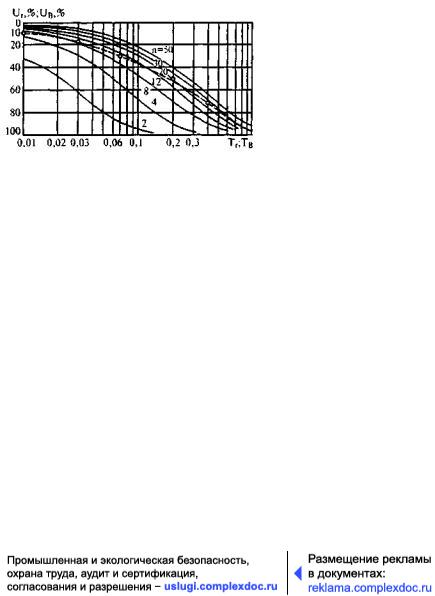

b - функция глубины расположения расчетного горизонта z, геометрических параметров насыпи и расчетного угла внутреннего фения грунта основания; для насыпей трапецеидального очертания р определяют по графикам (рис. 11.3);

q - расчетная нагрузка на толщу от боковых пригрузочных призм при их наличии.

Рис. 11.3. Графики для определения коэффициента b в зависимости от относительной глубины расположения V = z/b и очертания насыпи 2а/В при различных q:

465

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Знак min у первого слагаемого правой части означает, что должен быть найден такой горизонт z, для которого отношение, стоящее в скобках, будет иметь минимальное значение.

При оценочных расчетах pбез можно определять по зависимостям, имеющим упрощающие допущения, идущие в запас прочности, представленным в табл. 11.18. При использовании таблицы следует иметь в виду, что степень приближенности формул в таблице увеличивается снизу вверх, т.е. запас, содержащийся в самих зависимостях, увеличивается от формулы

(7) к формуле (1). Формулы, приведенные в таблице, относятся к насыпям без боковых пригрузочных призм.

При использовании табл. 11.18 во всех случаях, когда в качестве допущения принято условие (j = 0 или gТ = 0, в расчет следует вводить приведенное сцепление cnp= с(1 + sinj).

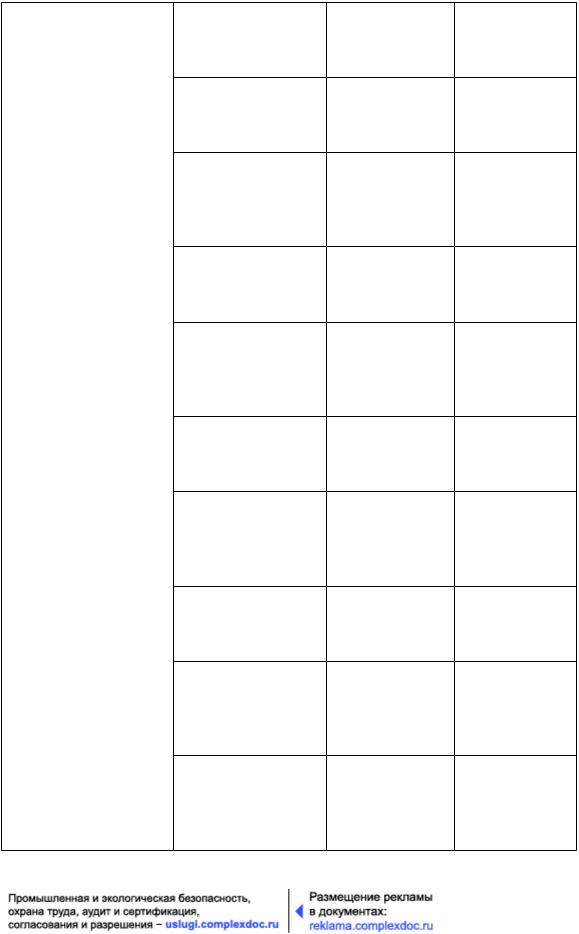

Таблица 11.18.

Формулы для оценки pбез

Расчетная |

Основные упрощения |

формула |

|

pбез = (1) |

Эпюра нагрузки в виде прямоугольника: j=0; слабая толща в |

3,14с |

виде полупространства; с - постоянно по глубине |

(2) Эпюра нагрузки в виде прямоугольника: слабая толща в виде полупространства; gТ = 0; с - постоянно по глубине

-

(3)Слабая толща в виде полупространства: j = 0; с - постоянно по

глубине

-

466

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

(4)Слабая толща в виде полупространства: j = 0; с - постоянно по

глубине; gТ = 0

-

(5)j = 0; с - постоянно в пределах слабого слоя

(6) |

Слабая толща: gТ = 0 |

-

(7)с и j постоянны в пределах слабого слоя

-

П р и м е ч а н и я : 1. bmax(j) - максимальное значение коэффициента b, определяемое для данного j при 2а/В = 0.

2.bmax(o)(2а/В) - максимальное значение коэффициента b, определяемое по графикам для j = 0 при заданном значении 2а/В.

3.bo - коэффициент b, определяемый по графикам для j = 0 при заданном значении 2а/В для расчетной глубины z.

4.b(j, z, 2а/В) - значение b для заданных, j, с и 2а/В.

При расчетной нагрузке pрас < 0,075 МПа и сцеплении с ³ 0,012 МПа приведенное сцепление:

467

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Максимальное значение b при различных значениях j и 2а/В.

при 2а/В < 3 можно применять упрощенную формулу:

при высоте насыпей менее 2,5-3,5 м

bmax = 0,310 - 0,006j,

При определении pбез для быстрой отсыпки насыпи в расчетные формулы подставляют значения j и с, отвечающие природному состоянию грунта слабой толщи по плотности - влажности jнач и

снач.

При определении pбез для медленной отсыпки подставляют значения j и с, определяемые в опыте по схеме консолидированных сдвигов с дренажом: кажущийся угол трения j' и кажущееся сцепление с'. Допускается также использовать значения (jкон и скон, отвечающие конечной плотности - влажности слабого грунта после завершения его уплотнения под проектной нагрузкой от насыпи.

Расчетная нагрузка для условий быстрой отсыпки

pрис = gн(hpac + Sкон), где

(11.3)

468

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

gн - удельный вес грунта насыпи;

hpac - расчетная высота насыпи;

Sкон - расчетная конечная осадка основания под проектной нагрузкой от насыпи.

Для условий медленной отсыпки

pрис = gн(hpac + zг.в.) + gн(вз)(Sкон - zг.в.), где

(11.4)

gн(вз) - удельный вес грунта насыпи ниже расчетного уровня грунтовых вод;

zг.в. - глубина залегания расчетного уровня грунтовых вод от поверхности земли (принимается наиболее низкое залегание грунтовых вод за период до капитального ремонта с 90 %-й обеспеченностью).

При толщине насыпного слоя более 2,5 м (включая эквивалентную толщину дорожной одежды) за расчетную высоту насыпи hpac принимают фактическую (проектную) ее высоту, включая дорожную одежду по оси над поверхностью земли. При меньшей толщине учитывают влияние подвижной нагрузки:

где

где

sо - расчетное давление на поверхности проезжей части от колеса (или гусеницы) расчетного транспортного средства;

- коэффициент приведения подвижной нагрузки.

- коэффициент приведения подвижной нагрузки.

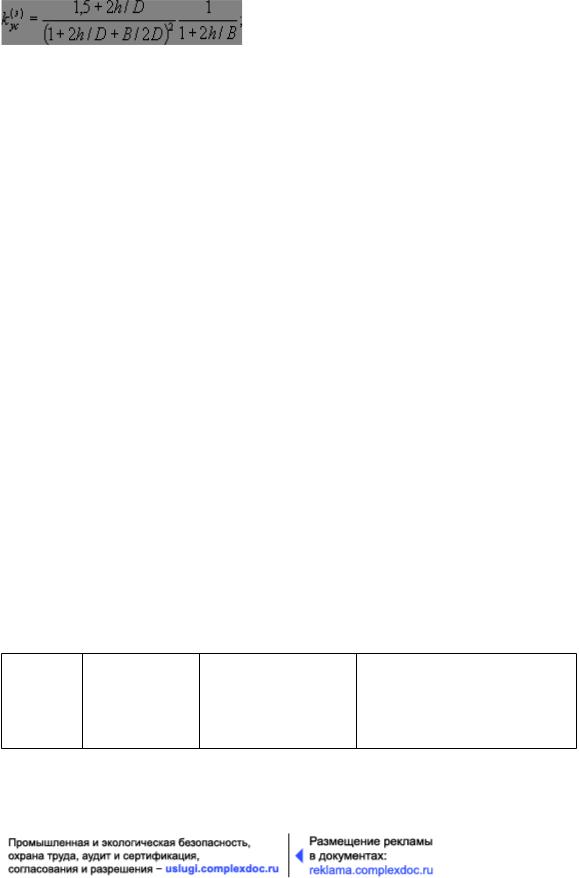

Для колесной нагрузки:

при Н > В/4

469

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

при Н > В/4

где

где

Н - мощность слабой толщи;

В - ширина земляного полотна;

h - толщина насыпи по оси (с дорожной одеждой);

D - диаметр расчетного отпечатка колеса.

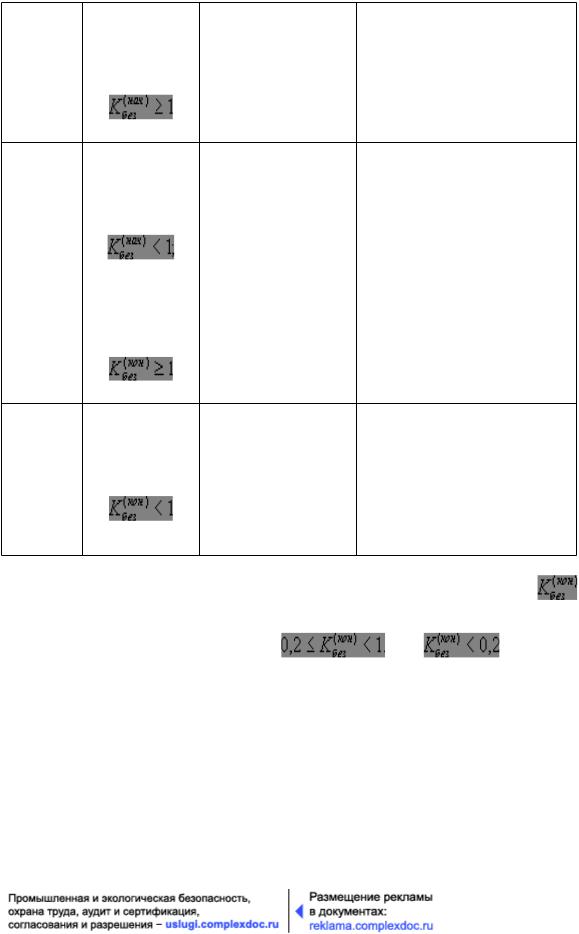

В зависимости от значений

и

и

определяют тип основания по устойчивости (табл. 11.19).

определяют тип основания по устойчивости (табл. 11.19).

Таблица 11.19.

Тип основания по устойчивости

Тип |

Определяющий |

Характеристика |

Возможность использования |

основания |

признак |

устойчивости |

слабой толщи в качестве |

|

|

|

основания |

470

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

I |

|

Устойчивость |

Можно использовать в |

|

|

обеспечена при |

качестве основания при |

|

- |

любом режиме |

учете осадки |

|

отсыпки насыпи |

|

|

|

|

|

II |

|

Устойчивость при |

Можно использовать в |

|

|

быстрой отсыпке не |

качестве основания при |

|

- |

обеспечена, но |

обеспечении допустимого |

|

обеспечена при |

режима отсыпки, |

|

|

|

||

|

|

медленной отсылке |

устанавливаемого расчетом, |

|

|

|

и учете осадки |

-

III |

Устойчивость не |

Без конструктивных |

|

|

обеспечена ни при |

мероприятий в качестве |

|

- |

каком режиме |

основания использовать |

|

отсыпки |

нельзя. Нужно удалить |

||

|

|||

|

|

слабый слой или изменить |

|

|

|

конструкцию насыпи |

|

П р и м е ч а н и е . При |

приближенном определении типа основания по |

||

результатам испытаний слабого грунта в полевых условиях значение устанавливают без учета повышения прочности грунта (учитывают только эффект взвешивания). В этом случае тип II делят на два подтипа II-А и II-В. К подтипу II-В относят основания при При основание относят к III типу. Подтип II-В после уточнения по данным лабораторных испытаний окончательно относят к типу II или III.

Прогноз конечной осадки

где

где

471

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

- модуль осадки слоя, устанавливаемый по компрессионной кривой при нагрузке, отвечающей вертикальному нормальному напряжению на уровне середины i-гo слоя;

- модуль осадки слоя, устанавливаемый по компрессионной кривой при нагрузке, отвечающей вертикальному нормальному напряжению на уровне середины i-гo слоя;

Нi - мощность этого слоя.

Для определения  необходимо:

необходимо:

установить расчетные вертикальные напряжения на данном горизонте от расчетной нагрузки

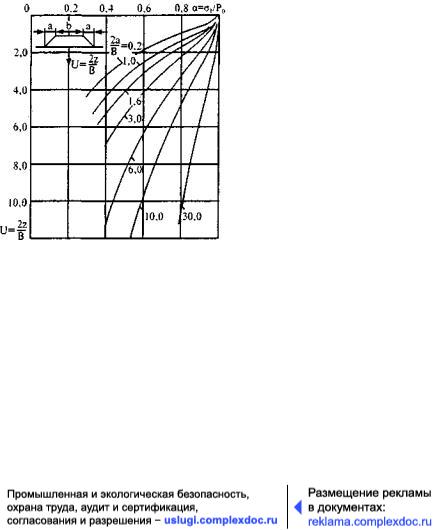

рz = a×ррас, где

a - безразмерный коэффициент, зависящий от относительной глубины расположения горизонта, определяемый по графику (рис. 11.4);

Рис. 11.4. Графики для определения коэффициента а в зависимости от расчетной глубины горизонта U=2z/B при различных очертаниях насыпи (2а/В)

определить напряжения от собственного веса слабой толщи

рс.в = gсрz, где

472

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

gср - средневзвешенный удельный вес слоев, расположенных выше горизонта (с учетом в зоне между уровнем грунтовых вод и водоупором эффекта взвешивания);

определить по компрессионной кривой модули осадки при рz и рс.в и их разность принять за расчетное значение .

Если осадка насыпи превышает 10 % ее высоты, необходимо учитывать в расчете нагрузку от просевшей части насыпи. Проще всего расчет выполняется графическим методом. Для этого вышеописанным способом определяют осадки для трех-четырех нагрузок р0 и строят график осадки в зависимости от р0. На тот же график наносят линейную зависимость нагрузки на поверхности от осадки, определяемую по формулам (11.3)-(11.4). Точка пересечения этих двух функций определит искомую осадку и расчетное значение нагрузки.

При насыпях высотой до 5 м и мощности слабой толщи не более двойной ширины насыпи понизу для прогноза осадки можно использовать формулу:

где

где

Ешт - штамповый модуль деформации грунта слабой толщи;

Нрас - расчетная мощность слабой толщи.

Прогноз хода осадки во времени выполняют раздельно для двух участков кривой осадки: участка первичной консолидации и участка вторичной консолидации. При мощности сжимаемой толщи меньше или равной ширине насыпи по средней линии для прогноза можно использовать одномерную схему. На участке первичной консолидации время достижения сжимаемым слоем Н относительной осадки l = S/H составляет

где

где

473

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

- консолидационный параметр, значение которого зависит от нагрузки р и относительной деформации l, устанавливаемый в опытах на одномерную консолидацию при нагрузке р;

- консолидационный параметр, значение которого зависит от нагрузки р и относительной деформации l, устанавливаемый в опытах на одномерную консолидацию при нагрузке р;

Hф - расчетный путь фильтрации воды, отжимаемой из слоя в результате консолидации, принимаемый равным мощности сжимаемой толщи Н при одностороннем дренировании или половине этой мощности Н/2 при двустороннем дренировании.

При приближенных прогнозах осадки на стадии первичной консолидации консолидационный параметр:

где

где

Сk - коэффициент консолидации, определяемый непосредственно путем консолидационных испытаний;

Кu - коэффициент, зависящий от степени консолидации U = li/l1

(li - относительная деформация на любой заданный момент времени первичной консолидации;

l1 - конечная относительная деформация, отвечающая моменту завершения первичной осадки).

Значения коэффициента Кu

U, % |

0,20 |

0,30 |

0,40 |

0,5 |

0,6 |

0,7 |

0,8 |

0,85 |

0,9 |

0,95 |

Кu |

0,03 |

0,07 |

0,12 |

0,20 |

0,29 |

0,40 |

0,57 |

0,69 |

0,85 |

1,13 |

При прикидочных расчетах без учета вторичной консолидации и без испытаний на консолидацию принимают l1 = lкон (lкон -

474

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

конечная относительная осадка сжимаемой толщи под расчетной нагрузкой р), а значение Сk определяют так:

где

где

Кф - коэффициент фильтрации данного грунта;

- коэффициент уплотнения грунта;

- коэффициент уплотнения грунта;

- средний коэффициент пористости грунта;

- средний коэффициент пористости грунта;

eн и eр - коэффициенты пористости соответственно в природном (начальном) состоянии и после приложения расчетной нагрузки р;

рн - природная нагрузка;

Dв - удельный вес воды.

Вместо последней формулы можно использовать выражение:

где

где

р - сжимающая удельная нагрузка, МПа;

ер - модуль осадки грунта, мм/м.

475

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Для обеспечения возможности использования слабого грунта в основании насыпи рекомендуются следующие конструктивнотехнологические решения:

предварительная консолидация (возведение насыпи в замедленном режиме, определяемом скоростью консолидации, и упрочнения основания);

временная пригрузка;

снижение высоты насыпи;

уположение откосов;

грунтовые сваи в основании;

частичная замена слабых грунтов;

песчаные сваи-дрены;

вертикальные дрены;

насыпи из легких материалов;

боковые пригрузочные призмы;

распределяющая плита в основании;

предварительное осушение дорожной полосы;

дренажные прорези;

устройство свайного основания для насыпи (в том числе с гибким ростверком);

увеличение толщины насыпи.

Условия применения этих решений приведены в табл. 11.20.

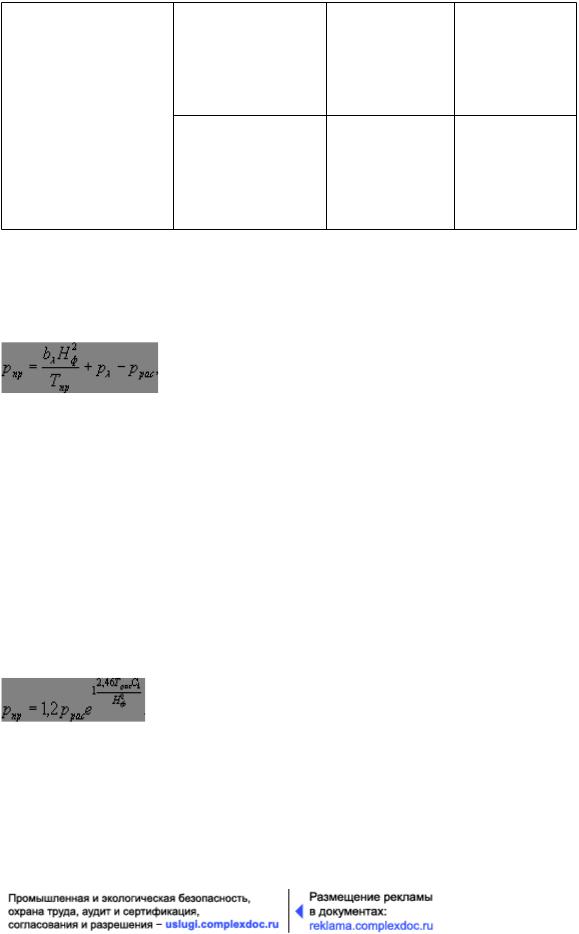

Временная пригрузка. Требуемое значение временной пригрузки рпр, обеспечивающей возможность достижения реальным слоем Нф заданной осадки за требуемое время Ттр .

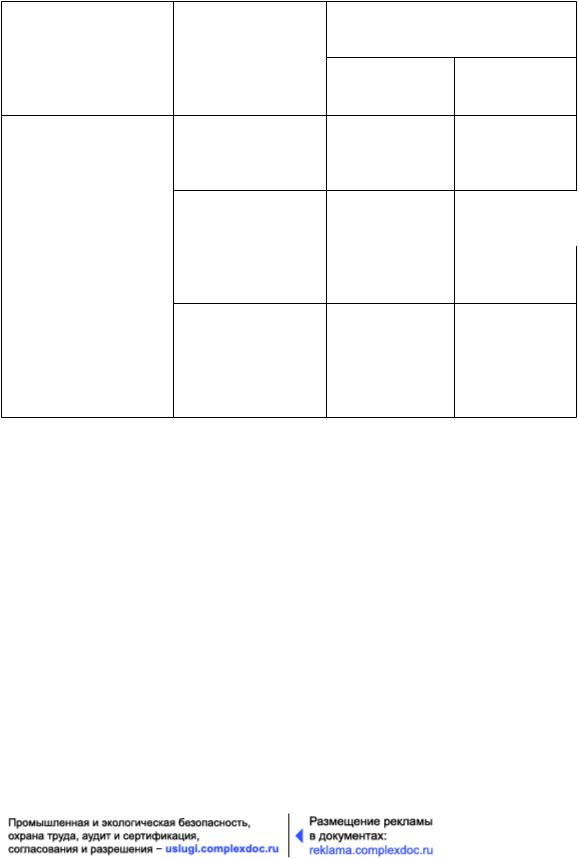

Таблица 11.20.

476

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Классификация и условия применения конструктивнотехнологических решений, обеспечивающих возможность использования слабых грунтов в основании насыпи

Основное назначение |

Определяющий |

Рекомендуемые решения |

|

конструктивно- |

результат |

|

|

технологических |

|

технологические конструктивные |

|

решений |

|

||

Повышение |

Уменьшение |

|

3; 9; 14 |

устойчивости |

нагрузки |

|

|

основания |

|

|

|

|

Улучшение |

|

4; 10; 5; |

|

характера |

|

|

|

напряженного |

|

6; 11 |

|

состояния |

|

|

|

Увеличение |

1 |

5; 8; 13 |

|

сопротивляемости |

|

|

|

сдвигу грунта |

|

|

|

основания |

|

|

477

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Ускорение |

Уменьшение |

|

|

достижения |

конечной осадки: |

|

|

допустимой |

|

|

|

интенсивности осадки |

уменьшение |

- |

3; 9;14 |

|

|||

|

нагрузки |

|

|

|

улучшение |

- |

5; 11 |

|

характера |

|

|

|

напряженно- |

|

|

|

деформированного |

|

|

|

состояния |

|

|

|

Уменьшение |

- |

6 |

|

мощности |

|

|

|

сжимаемой |

|

|

|

толщи (активной |

|

|

|

зоны) |

|

|

|

уменьшение |

12 |

7 |

|

сжимаемости |

|

|

|

грунта |

|

|

|

Ускорение процесса |

|

|

|

консолидации: |

|

|

|

увеличение |

2 |

- |

|

уплотняющей |

|

|

|

толщи |

|

|

|

улучшение условий |

- |

8; 13; 6 |

|

удаления поровой |

|

|

|

воды |

|

|

478

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Уменьшение влияния |

Снижение |

- |

15; 11 |

динамического |

напряжений от |

|

|

воздействия |

транспортной |

|

|

транспортной |

нагрузки |

|

|

нагрузки |

|

|

|

|

Повышение |

|

5; 7; 6 |

|

динамической |

|

|

|

устойчивости |

|

|

|

основания насыпи |

|

|

П р и м е ч а н и е . Цифры в таблице соответствуют порядковым номерам конструктивно-технологических решений, приведенных выше на странице 191

где

(11.5)

bl и рl - консолидационные параметры, устанавливаемые в опыте на консолидацию при нагрузке ррас;

Нф - расчетная мощность сжимаемого слоя (с учётом условий дренирования).

Для ориентировочных расчетов можно использовать зависимость

(11.6)

Расчет режима возведения насыпи методом предварительной консолидации. Влажность грунта на момент времени t, соответствующий осадке St.

479

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

где

(11.7)

Wн - начальная влажность грунта основания;

Wk - конечная его влажность при расчетной нагрузке;

Sk - конечная осадка при той же нагрузке.

Расчет выполняют графоаналитическим методом в такой последовательности:

задавшись тремя-четырьмя значениями осадки St и зная расчетную (конечную) осадку Sk, вычисляют по формуле (11.7) значения расчетной влажности, отвечающие этим осадкам;

по экспериментальным кривым jw = f(W) и cw = f(W) определяют значения jw и cw для найденных влажностей;

при найденных значениях jw и cw по формуле (11.2) определяют значения безопасной нагрузки pбез и строят зависимость pбез = f(St);

полученную кривую заменяют ступенчатой линией, отображающей реальный режим отсыпки, таким образом, чтобы ее абсциссы не отличались более чем на 10% от абсцисс заменяемой кривой;

определяют расчетные значения вертикальных сжимающих напряжений в слое при принятых ступенях нагрузки и строят консолидационные кривые для ступеней в виде зависимостей осадки основания от времени при различных нагрузках на поверхности;

используя график реального режима отсыпки и построенные графики консолидации, строят график осадки во времени с учетом режима нагружения.

Полученный график дает возможность получить искомую зависимость режима нагружения и функции от времени, которую

480

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

можно перестроить в технологический график (толщина насыпи от времени).

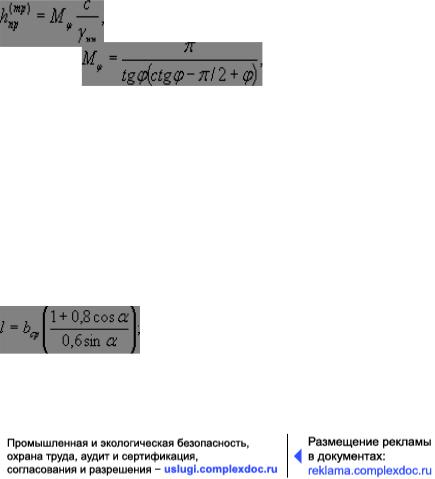

Расчет боковых пригрузочных призм. Требуемая толщина призмы:

где

где

po - проектная нагрузка на основание насыпи;

pбез - безопасная нагрузка для проектируемой насыпи без боковых пригрузочных призм;

gпр - удельный вес грунта пригрузочной призмы.

Максимально допустимая толщина пригрузочной призмы

при этом где

j - угол внутреннего трения слабого грунта;

с - его сцепление.

Требуемая ширина пригрузочной призмы:

при мощности слабой толщи Н > Нmах.

при Н < Нmах.

481

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

где

где

bсp - полуширина проектной насыпи (без пригрузочных призм по средней линии);

a - угол видимости:

Угол видимости a определяют, решая графическим способом уравнение:

Искомое значение a определяется первой от начала координат точкой пересечения синусоиды (левая часть равенства) и линейной (правая часть) функции от a.

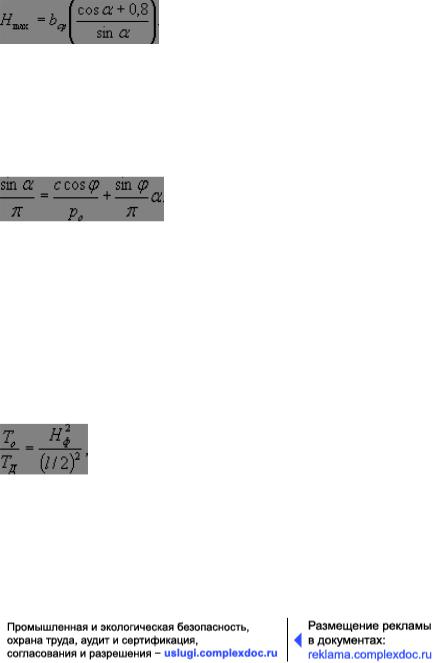

Расчет вертикальных дрен. Для предварительной оценки эффективности применения дрен используют зависимость:

где

То и ТД - время достижения заданной степени консолидации соответственно без дрен и с дренами;

Нф - расчетный путь фильтрации воды из толщи без дрен;

482

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

l - расстояние между дренами.

Уточненный расчет выполняют в форме проверки правильности назначения расстояния между дренами, при котором достигается заданная степень консолидации в заданное время.

Общая степень консолидации

Uоб = 100 - 0,01(100 - Uг)(100 - Uв), где

Uв - степень консолидации основания в заданный момент времени Т без дрен при вертикальной фильтрации воды из основания при расчетной нагрузке;

Uг - то же при горизонтальной фильтрации к дренам.

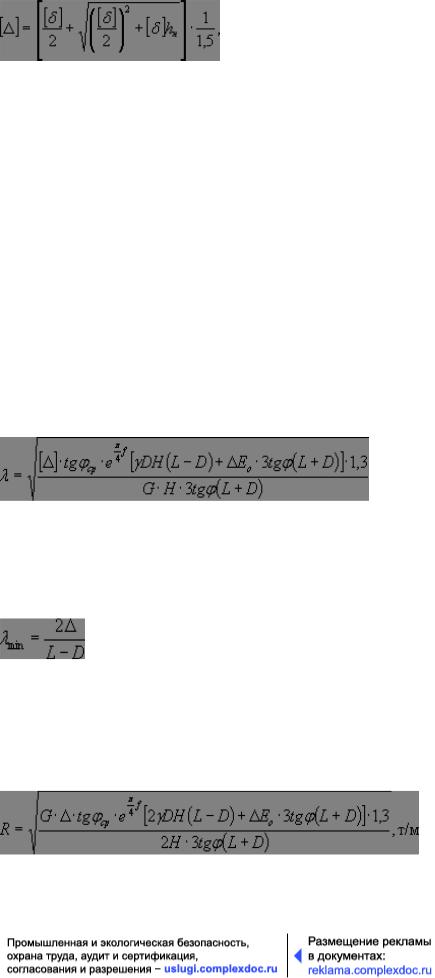

Значения Uг и Uв устанавливают по графикам рис. 11.5.

Рис. 11.5. Графики для расчета вертикальных песчаных дрен: штриховая линия - для определения Uв; п - отношение расстояния между дренами (в свету) к их диаметру

Факторы времени, необходимые для определения Uг и Uв:

где

где

Св и Сг - коэффициенты консолидации при вертикальной и горизонтальной фильтрации.

Диаметр песчаных дрен принимают в пределах 0,15-0,80 м. Для заполнения дрен используют песок с Кф ³ 6 м/сут.

483

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Расчет дренажных прорезей выполняют аналогично расчету дрен. При этом для определения степени консолидации при горизонтальной фильтрации используют график рис. 11.6.

Рис. 11.6. График для расчета дренажных прорезей

Расчет конструкции свайного основания с гибким ростверком насыпи на участке слабых грунтов.

1. Исходные данные:

мощность слабой толщи Н, м;

модуль деформации слабого грунта Ео, т/м2;

высота насыпи hн, м;

удельный вес и угол внутреннего трения грунта насыпи g, т/м3;

j°.

2. Задаваемые параметры:

диаметр сваи D, м;

расстояние между сваями в осях L, м;

жесткость геополотна, используемого для ростверка G, т/м;

допустимая осадка межсвайного пространства D, м.

3. Проверка условия возникновения арочного эффекта:

484

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

При его соблюдении дальнейшие расчеты ведут по нижеприведенным формулам.

4. Определение расчетного давления грунта насыпи на сваи и проверка условия прочности свай по формуле:

sсв £ Ro, где

Ro - прочность материала свай на одноосное сжатие, т/м2.

При соблюдении условия прочности ведем дальнейшие расчеты.

5.Расчетное давление на межсвайном пространстве:

6.Осадка поверхности межсвайного пространства:

7.Проверка условия допустимости осадки основания насыпи: D

£[D]

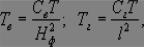

Для определения [D] используется зависимость:

485

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

где

[d] - допустимая осадка поверхности насыпи, принимаемая:

при жестких дорожных одеждах 0,02 м;

при капитальных нежестких одеждах 0,04 м;

при переходных одеждах 0,1 м.

При соблюдении условия допустимости осадки принимается конструкция без ростверка.

8. При не соблюдении условия допустимости осадки предусматривают устройство гибкого ростверка. Для этого задается величина допустимой осадки основания [D] и вычисляется расчетное относительное удлинение полотна по формуле:

Полученное значение l сравнивают с величиной

При l < lmin в расчет принимается lmin.

9. Определяют усилие растяжения в геополотне по формуле:

или по формуле:

486