- •ВВЕДЕНИЕ

- •РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

- •ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •1.1 Классификация автомобильных дорог

- •1.2. Нормы проектирования автомобильных дорог

- •1.3. Расчетные скорости, нагрузки и габаритные размеры подвижного состава

- •1.4. Охрана окружающей среды

- •Приложение 1. Список рекомендуемых нормативно-технических документов

- •1.1. Общие стандарты

- •1.2. Грунты, земляное полотно, торф

- •1.3. Асфальтобетонные смеси, битум

- •1.3. Бетон, железобетон. Бетонные смеси, щебень, гравий, песок, цемент, шлаки, шламы и другие материалы

- •1.5. Автомобильные, железные дороги, аэродромы, земляное полотно дорог, мосты и трубы, укрепительные работы (изыскания, проектирование, строительство)

- •1.6. Основания и фундаменты

- •1.7. Изыскания автомобильных, железных дорог, аэродромов

- •1.8. Эксплуатация автомобильных дорог

- •1.9. Геотекстиль

- •1.10. Экология, климатология

- •1.11. Безопасность движения и техника безопасности

- •ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Предпроектное проектирование

- •2.3. Разработка проектной документации

- •2.4. Разработка рабочих чертежей

- •2.5. Состав проектной документации

- •2.6. Оформление проектной документации

- •Приложение 2.1.

- •Приложение 2.2.

- •Перечень технических документов, подлежащих использованию при разработке обоснования инвестиций

- •Приложение 2.3.

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обоснования инвестиций (ОИ).

- •Приложение 2.4.

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обосновывающих материалов инженерного проекта (ИП).

- •ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗЫСКАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •3.1. Особенности традиционной технологии изысканий автомобильных дорог и ее анализ

- •3.2. Особенности технологии изысканий автомобильных дорог при проектировании на уровне САПР-АД

- •3.3. ГИС-технологии в изысканиях автомобильных дорог

- •3.4. Методы обоснования полосы варьирования конкурирующих вариантов трассы

- •3.5. Цифровое моделирование рельефа, ситуации и геологического строения местности

- •3.6. Виды цифровых моделей местности

- •3.7. Методы построения цифровых моделей местности

- •3.8. Математическое моделирование местности

- •3.9. Задачи, решаемые с использованием цифровых и математических моделей

- •ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •4.1. Структура экономического обоснования дорожного строительства

- •4.2. Перспективный парк автомобилей

- •4.3. Прогнозирование перспективной интенсивности движения

- •4.4. Методы оценки общественной эффективности инвестиционных проектов дорожного строительства

- •4.5. Процедуры учета неопределенности

- •4.6. Элементы затрат-выгод инвестиционных проектов дорожного строительства

- •5.1. Геодезические опорные сети

- •5.2. Обозначение пунктов государственных геодезических сетей на местности

- •5.3. Привязка к пунктам государственных геодезических сетей

- •5.4. Планово-высотное обоснование топографических съемок

- •5.5. Электронная тахеометрическая съемка

- •5.6. Наземно-космическая съемка

- •5.7. Наземное лазерное сканирование

- •6.1. Общие сведения об организации и составе инженерно-геологических изысканий

- •6.2. Современные технические средства, применяемые при инженерно-геологических изысканиях

- •6.3. Инженерно-геологические изыскания на полосе варьирования трассы

- •6.4. Инженерно-геологические изыскания по принятому варианту трассы

- •6.5. Разведка местных дорожно-строительных материалов

- •6.6. Лабораторные испытания и полевые методы исследования физико-механических свойств грунтов и материалов

- •6.8. Камеральная обработка и представляемые материалы

- •7.1. Состав инженерно-гидрометеорологического обоснования проектов

- •7.3. Морфометрические работы

- •7.4. Гидрометрические работы

- •7.5. Аэрогидрометрические работы

- •РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

- •ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •8.1. Элементы плана автомобильных дорог

- •8.2. Элементы поперечных профилей

- •8.3. Элементы продольного профиля

- •8.4 Ширина проезжей части и земляного полотна

- •8.5. Остановочные, краевые полосы и бордюры

- •8.6. Поперечные уклоны элементов дороги

- •8.7. Нормы проектирования плана и продольного профиля

- •8.8. Переходные кривые

- •8.9. Виражи

- •8.10. Уширение проезжей части

- •8.11. Серпантины

- •8.12. Мосты и трубы

- •8.13. Тоннели

- •ГЛАВА 9. ПЛАН АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. ПРИНЦИПЫ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- •9.1. Выбор направления трассы

- •9.2. Элементы клотоидной трассы

- •9.3. Принципы трассирования

- •9.4. Цели и задачи ландшафтного проектирования*

- •9.5. Согласование элементов трассы с ландшафтом

- •9.6. Особенности трассирования автомобильных дорог в характерных ландшафтах

- •9.7. Согласование земляного полотна с ландшафтом

- •9.8. Правила обеспечения зрительной плавности и ясности трассы

- •ГЛАВА 10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •10.1. Принципы проектирования продольного профиля

- •10.2. Критерии оптимальности

- •10.3. Комплекс технических ограничений

- •10.4. Техника проектирования продольного профиля в традиционном классе функций

- •ГЛАВА 11. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

- •11.1. Элементы земляного полотна и общие требования к нему

- •11.2. Грунты для сооружения земляного полотна

- •11.3. Природные условия, учитываемые при проектировании земляного полотна

- •11.4. Учет водно-теплового режима при проектировании верхней части земляного полотна

- •11.5. Поперечные профили земляного полотна в обычных условиях

- •11.6. Проектирование насыпей на слабых основаниях

- •11.7. Проверка устойчивости откосов при проектировании высоких насыпей и глубоких выемок

- •11.8. Земляное полотно на склонах

- •ГЛАВА 12. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Основы конструирования нежестких дорожных одежд

- •12.3. Расчеты нежестких дорожных одежд на прочность

- •12.4. Расчет конструкции дорожной одежды в целом по допускаемому упругому прогибу

- •12.5. Расчет по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и малосвязных конструктивных слоев

- •12.6. Расчет конструкции дорожной одежды на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе

- •12.7. Обеспечение морозоустойчивости дорожной одежды

- •12.8. Осушение дорожной одежды и земляного полотна

- •ГЛАВА 13. КОНСТРУКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •13.1. Область применения. Основные виды покрытий

- •13.2. Общие требования к жестким дорожным одеждам. Основные принципы конструирования

- •13.3. Особенности конструкций жестких дорожных одежд

- •13.4. Основные положения расчета жестких дорожных одежд

- •Список литературы к главе 13

- •ГЛАВА 14. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •14.1. Напряжения в цементобетонном покрытии от внешней нагрузки

- •14.2. Определение разрушающей нагрузки для плит цементобетонного покрытия

- •14.3. Определение напряжений в цементобетонном покрытии по прогибам, измеренным в натуре

- •14.4. Определение эквивалентного модуля упругости и коэффициента поперечной деформации многослойного основания под жестким дорожным покрытием

- •14.5. Температурные напряжения

- •14.6. Устойчивость плит бетонных дорожных покрытий при повышении температуры

- •14.7. Прочность при усилении жестких покрытий слоем асфальтобетона или цементобетона

- •14.8. Устойчивость против выпирания асфальтобетонного слоя на цементобетонном основании

- •14.9. Устойчивость положения плиты со свободными краями при нагрузке от транспортных средств

- •Список литературы к главе 14

- •ГЛАВА 15. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО И ПОДЗЕМНОГО ДОРОЖНОГО ВОДООТВОДА

- •15.1. Система поверхностного и подземного дорожного водоотвода

- •15.2. Нормы допускаемых скоростей течения воды

- •15.3. Определение объемов и расходов ливневых и талых вод с малых водосборов

- •15.4. Гидравлический расчет дорожных канав

- •15.5. Гидравлический расчет отверстий малых мостов и труб

- •15.6. Косогорные сооружения поверхностного водоотвода

- •15.7. Укрепление русел за сооружениями

- •15.8. Расчет дренажа

- •15.9. Некоторые рекомендации к разработке региональных норм стока

- •ГЛАВА 16. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •16.1. Основные сведения о проектировании переходов через большие водотоки

- •16.2. Гидрологические расчеты

- •16.3. Морфометрические расчеты

- •16.4. Прогноз природных деформаций русел рек

- •16.5. Расчет срезок пойменных берегов подмостовых русел и отверстий мостов

- •16.6. Расчет общего размыва

- •16.7. Определение максимальной глубины расчетного общего размыва

- •16.8. Расчет местного размыва у опор мостов

- •16.9. Расчет размывов переходов коммуникаций у мостовых переходов

- •16.10. Расчет характерных подпоров на мостовых переходах

- •ГЛАВА 17. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ, РЕГУЛЯЦИОННЫХ И УКРЕПИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

- •17.1. Условия работы пойменных насыпей

- •17.2. Проектирование подходов к мостам

- •17.3. Проектирование оптимальных пойменных насыпей

- •17.4. Расчет устойчивости откосов подтопляемых насыпей

- •17.5. Расчет осадок пойменных насыпей

- •17.6. Расчет скорости осадки насыпей на слабых основаниях

- •17.7. Задачи и принципы регулирования рек у мостовых переходов

- •17.8. Конструкции регуляционных сооружений на мостовых переходах

- •ГЛАВА 18. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •18.1. Общие положения и требования по проектированию пересечений и примыканий в одном уровне

- •18.2. Классификация пересечений автомобильных дорог в разных уровнях и требования к ним

- •18.3. Элементы пересечений автомобильных дорог в разных уровнях

- •18.4. Задачи, решаемые при проектировании развязок движения в разных уровнях

- •18.5. Анализ условий пересечений при проектировании развязок

- •18.6. Пропускная способность развязок в разных уровнях и оценка безопасности движения

- •18.7. Технико-экономическое сравнение вариантов развязок движения

- •ГЛАВА 19. ОСОБЕННОСТИ ИЗЫСКАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОГ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ (ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ) ГРУНТАХ

- •19.1. Распространение вечной мерзлоты на территории Российской Федерации

- •19.2. Дорожно-климатическое районирование первой зоны - зоны вечной мерзлоты России

- •19.3. Принципы проектирования и строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.4. Особенности водно-теплового режима естественных грунтов и земляного полотна автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты

- •19.5. Особенности расчета дорожных конструкций нежесткого типа в условиях вечной мерзлоты

- •19.6. Особенности изысканий для строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.7. Особенности проектирования дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.8. Земляное полотно автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.9. Требования к грунтам земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах

- •19.10. Конструкции земляного полотна автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.11. Водоотводные сооружения

- •19.12. Проектирование земляного полотна и искусственных сооружений на наледных участках

- •ГЛАВА 20. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •20.1. Обслуживание дорожного движения

- •20.2. Дорожные знаки

- •20.3. Дорожная разметка

- •20.4. Направляющие устройства

- •20.5. Дорожные ограждения

- •20.6. Освещение автомобильных дорог

- •20.7. Составление схемы обстановки дороги

- •ГЛАВА 21. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •21.1. Особенности реконструкции автомобильных дорог

- •21.2. Особенности изысканий для разработки проектов реконструкции автомобильных дорог

- •21.3. Реконструкция автомобильных дорог в плане и продольном профиле

- •21.4. Земляное полотно при реконструкции автомобильных дорог

- •21.5. Дорожные одежды при реконструкции автомобильных дорог

- •21.6. Особенности организации работ при реконструкции автомобильных дорог

- •ГЛАВА 22. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

- •22.1. Цели и задачи проекта организации строительства

- •22.2. Строительный генеральный план

- •22.3. Календарный план строительства

- •22.4. Механизация дорожного строительства

- •22.5. Машины для земляных работ

- •22.6. Машины для уплотнения грунтов и материалов дорожных одежд

- •22.7. Определение потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и трудовых ресурсах

- •ГЛАВА 23. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •23.1. Система показателей для оценки проектных решений

- •23.2. Определение предельной пропускной способности дороги и коэффициента загрузки движением

- •23.3. Расчет средней скорости движения транспортного потока

- •23.4. Расчет максимальной скорости движения одиночного автомобиля

- •23.5. Определение степени загрязнения придорожной полосы соединениями свинца

- •23.6. Расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта

- •ГЛАВА 24. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОРОГ И ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ

- •24.1. Влияние дорожных условий на безопасность движения

- •24.2. Оценка относительной опасности участков дороги и выявление опасных мест методом «коэффициентов относительной аварийности»

- •24.3. Выявление опасных мест метолом «коэффициентов безопасности»

- •24.4. Оценка обеспеченности безопасности движения на пересечениях в одном уровне

- •24.5. Оценка безопасности движения на пересечениях в разных уровнях

- •РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •ГЛАВА 25. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

- •25.1. Понятие о системах автоматизированного проектирования

- •25.2. Средства обеспечения систем автоматизированного проектирования

- •25.3. Функциональная структура САПР

- •25.4. Принципы оптимизации и моделирования при проектировании автомобильных дорог

- •25.5. Гис-технологии в автоматизированном проектировании

- •Список литературы к главе 25

- •ГЛАВА 26. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ CAD «CREDO»

- •26.1. Историческая справка

- •26.2. Функциональная структура подсистемы «Линейные изыскания»

- •26.3. Функциональная структура подсистемы «Дороги»

- •ГЛАВА 27. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «indorcad/road»

- •27.1. Историческая справка

- •27.3. Раздел «Продольный профиль»

- •27.4. Раздел «Верх земляного полотна»

- •27.5. Раздел «Поперечный профиль»

- •27.6. Графический редактор «IndorDrawing»

- •ГЛАВА 28. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •28.1. Автоматизированное проектирование плана и продольного профиля. Общий методологический подход

- •28.2. Методы «однозначно определенной оси»

- •28.3. Метод «опорных элементов»

- •28.4. Метод «сглаживания эскизной линии трассы»

- •ГЛАВА 29. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •29.1. Метод «опорных точек»

- •29.2. Метод «проекции градиента»

- •29.3. Метод «граничных итераций»

- •29.4. Методы «свободной геометрии»

- •ГЛАВА 30. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •30.1. Особенности автоматизированного проектирования оптимальных нежестких дорожных одежд

- •30.2. Оптимизационный метод проектирования дорожных одежд нежесткого типа

- •30.3. Технология автоматизированного проектирования оптимальных дорожных одежд

- •ГЛАВА 31. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •31.1. Математическое моделирование стока ливневых вод с малых водосборов

- •31.2. Математическое моделирование стока талых вод с малых водосборов

- •31.3. Расчет отверстий и моделирование работы малых мостов и труб

- •31.4. Проектирование оптимальных водопропускных труб

- •31.5. Проектирование оптимальной системы поверхностного водоотвода

- •ГЛАВА 32. КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •32.1. Принципы автоматизированного проектирования мостовых переходов

- •32.2. Аналитическая аппроксимация и универсальный метод определения расчетных гидрометеорологических характеристик

- •32.3 Комплексная программа расчета отверстий мостов «Рома»

- •32.4. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рома»

- •32.5. Программа расчета уширений русел на мостовых переходах «Рур»

- •32.6. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рур»

- •ГЛАВА 33. МЕТОДЫ РАСЧЕТА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАМП

- •33.1. Существующие принципы конструктивного решения участков ответвлений и примыканий соединительных рамп

- •33.2. Переходные кривые, требования к ним и методы их расчета

- •33.3. Расчет элементов соединительных рамп

- •33.4. Проектирование продольного профиля по соединительным рампам

- •33.5. Планово-высотное решение соединительных рамп

- •ГЛАВА 34. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •34.1. Программы для оценки проектных решений

- •34.2. Построение перспективных изображений автомобильных дорог

- •34.3. Перцептивные изображения автомобильных дорог

- •34.4. Оценка зрительной плавности трассы

- •34.6. Оценка проектных решений автомобильных дорог на основе математического моделирования

- •34.7. Технико-экономическое сравнение вариантов автомобильных дорог и мостовых переходов

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

В зависимости от вида исходного материала, используемого для формирования ЦММ, в практике автоматизированного проектирования применяют и другие виды нерегулярных цифровых моделей, например, ЦММ, построенные на линиях, параллельных координатным осям стереофотограмметрического прибора (рис. 3.4, ж), при использовании для формирования массивов точек материалов аэрофотосъемок.

Статистические ЦММ (3.6) предполагают в своей основе нелинейную интерполяцию второго и третьего и т.д. порядков. При создании массива исходных данных статистической ЦММ точки для ее формирования выбирают в зависимости от случайного распределения, близкого к равномерному (рис. 3.4, д).

Статистические модели являются во многом универсальными. Сфера их применения весьма широка и не ограничивается какимилибо категориями рельефа местности, наличием того или иного исходного материала для создания ЦММ и наличием тех или иных приборов.

Массив исходных данных статистической ЦММ представляют в виде:

х1, y1, Н2, х2, y2, Н2, ... , хп, yп, Нп, где

(3.6)

х1, y1, Н2,... , хп, yп, Нп - координаты точек статистической модели.

3.7. Методы построения цифровых моделей местности

Цифровые модели рельефа и инженерно-геологического строения местности формируют на основе использования материалов наземных и аэрокосмических изысканий. Целесообразно использовать те методы топографических съемок, которые обеспечивают получение информации о местности в электронном виде, что позволяет максимально автоматизировать процесс подготовки топографических планов и ЦММ.

Тахеометрические съемки особенно эффективны, если их выполняют с использованием электронных тахеометров или компьютерных геодезических станций с регистрацией снимаемой информации непосредственно на магнитные носители в режиме

119

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

реального времени или последующем ее вводе в память базового компьютера.

Фототеодолитные съемки. Обработку результатов фототеодолитных съемок целесообразно выполнять на универсальных стереофотограмметрических приборах с автоматической регистрацией измеряемых координат точек местности или выполнять системную компьютерную обработку, используя для этой цели автоматизированные системы типа

«Fotomod».

Наземное лазерное сканирование трехмерным лазерным сканером, измеряющим трехмерные координаты точек впередилежащей местности с помощью лазерного импульсного безотражательного дальномера, который поворачивается по вертикали и горизонтали с получением плотного массива точек. Это современный оперативный вид съемки местности, который вобрал в себя последние достижения компьютерных технологий. Применение лазерного сканирования местности в настоящее время оказывается особенно эффективным в связи с большими объемами полевых работ по сбору информации для разработки проектов реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог.

Аэрофотосъемки. Определение координат точек местности при обработке стереопар целесообразно производить на универсальных стереофотограмметрических приборах с автоматической регистрацией измеряемых координат на магнитных носителях, либо производить системную компьютерную обработку, используя для этой цели автоматизированные системы типа «Fotomod», предварительно сканировав стереопары или используя для этой цели электронные фотографии.

Наземно-космические съемки с использованием систем спутниковой навигации «GPS» наилучшим образом подходят для создания ЦММ, поскольку обеспечивают получение информации о местности непосредственно в электронном виде на магнитных носителях, что позволяет максимально автоматизировать процесс подготовки моделей.

Инженерно-геологические изыскания выполняют комплексно с использованием методов традиционной инженерно-геологической разведки (механическое бурение, шурфование, устройство расчисток и т.д.), аэрогеологической разведки (цветные, спектрозональные, тепловые аэросъемки) и методов воздушной и

120

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

наземной геофизики с автоматической регистрацией измерений на магнитные носители (вертикальное электрозондирование, электропрофилирование, сейсморазведка, статическое и динамическое зондирование и т.д.). Использование средств автоматизации и компьютерной обработки данных инженерногеологических изысканий является совершенно обязательным.

Цифровые и математические модели, представляемые в геодезических прямоугольных координатах без искажения масштабов, тем не менее, могут характеризоваться различной точностью и степенью детализации элементов рельефа, ситуации и геологического строения местности, что связано с категорией рельефа, ситуационными особенностями аппроксимируемого участка местности, масштабами используемых для построения ЦММ топографических планов и материалов аэросъемок, принятым типом цифровой модели, плотностью исходных точек и методикой аппроксимации поверхности.

Необходимая точность модели обязательно должна быть увязана с требуемой точностью решаемых по ней инженерных задач.

При использовании для построения ЦММ материалов традиционных топографических съемок точность ситуационных контуров принимают в соответствии с точностью выполняемых топографических съемок равной 1 мм в масштабе плана. Точность представления рельефа не должна выходить за пределы ¼ высоты сечения горизонталей в равнинной местности, ½ высоты сечения - в пересеченной местности и 1 высоты сечения - в горной. Точность ЦММ при использовании материалов топографических съемок, выполняемых с помощью электронных тахеометров или приемников спутниковой навигации «GPS», учитывая, что запись информации ведется безошибочно на магнитные носители, зависит главным образом от точности используемых приборов.

При построении ЦММ по существующим топографическим планам и картам характерные точки местности снимают с точностью, принимаемой равной: 0,5 мм - для отображения ситуационных особенностей местности и 0,2, 0,3 и 0,5 высоты сечения - для отображения соответственно равнинного, пересеченного и горного рельефов.

При создании ЦММ по материалам аэросъемок или фототеодолитных съемок точность отображения ситуационных особенностей местности и рельефа определяется точностью считывания фотограмметрических координат, которую

121

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

обеспечивает тот или иной используемый стереофотограмметрический прибор.

Для обеспечения необходимой точности аппроксимации рельефа местности плотность исходного массива точек (среднюю удаленность друг от друга) для регулярных и нерегулярных (статистических) моделей принимают:

в равнинной местности.................................................. |

20-30 м; |

в пересеченной местности............................................. |

10-15 м; |

в горной местности......................................................... |

5-7 м. |

3.8. Математическое моделирование местности

Математические связи между исходными точками цифровых моделей описывают линейными, либо нелинейными (степенными) зависимостями. В первом случае связь между смежными точками модели описывается уравнениями плоскостей, проходящими через каждые три смежные точки модели, во втором - криволинейными поверхностями разного порядка, и, таким образом, рельеф местности задается либо множеством пересекающихся между собой плоскостей, либо поверхностей различного порядка кривизны.

Решение наиболее актуальной задачи при математическом моделировании рельефа и инженерно-геологического строения местности заключается в определении высот точек местности, а также уровней грунтовых вод и соответствующих геологических напластований в пикетных и плюсовых точках по оси запроектированных вариантов трассы и на поперечниках.

Подавляющее число регулярных и нерегулярных ЦММ предполагают при последующем математическом моделировании линейную интерполяцию высот между смежными точками модели.

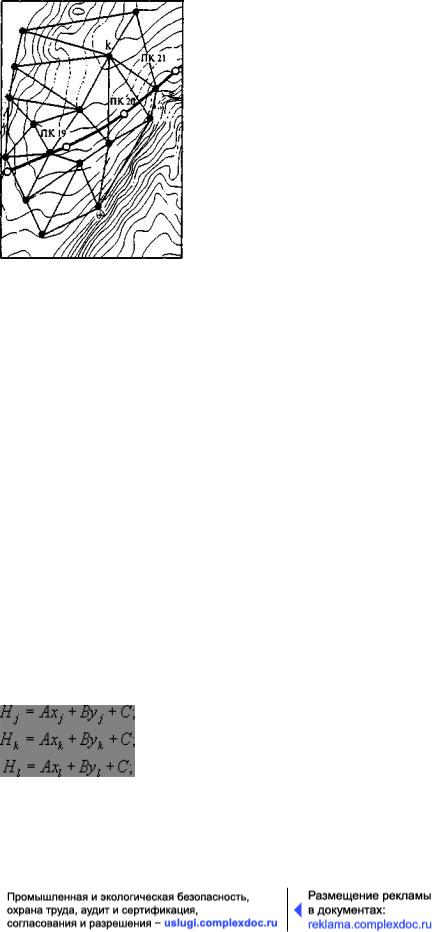

Задача определения высот точек трассы, уровней грунтовых вод и поверхностей геологических напластований сводится к нахождению в каждом случае тех смежных исходных точек модели, между которыми попадает соответствующая искомая точка трассы, в нахождении коэффициентов уравнения плоскости, проходящей через эти три точки, и, наконец, в определении по полученному уравнению искомой высоты заданной точки (рис. 3.5).

122

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Рис. 3.5. Линейная интерполяция высот между смежными точками ЦММ

Если искомая точка трассы (например, ПК 20) попадает между смежными исходными точками ЦММ с номерами j, k и l, то уравнение искомой плоскости в общем виде может быть представлено:

H = AX + BУ + C.

(3.7)

В уравнении (3.7) известны проектные координаты X и У точки трассы (например, ПК 20), высоту которой нужно определить, но не известны коэффициент А, В и С уравнения плоскости, проходящей через исходные точки j, k и l цифровой модели.

Если в уравнение (3.7) подставить известные координаты трех исходных точек цифровой модели, то получим три уравнения, в которых не известны только три коэффициента А, В и С:

(3.8)

123

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Система уравнений (3.8) решается в матричной форме или методом «прогонки», в результате чего определяются неизвестные коэффициенты А, В и С.

Уравнение (3.7), подставив в которое проектные координаты X и У искомой точки трассы, определяет ее высоту Н.

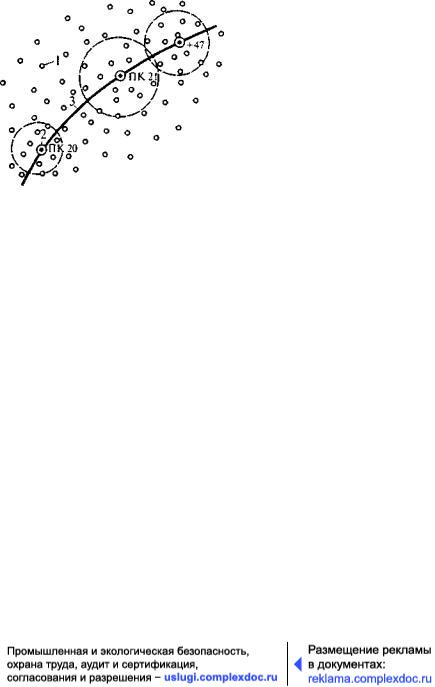

Наиболее универсальными являются статистические ЦММ (3.6), математическая реализация которых заключается в использовании метода «плавающего квадрата» или «плавающего круга», в пределах которого строится криволинейная поверхность n-го порядка (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Математическое моделирование рельефа «плавающей» криволинейной поверхностью:

1 - точки статистической ЦММ; 2 - точки трассы; 3 - трасса

Наиболее часто для математического моделирования рельефа используют уравнения поверхности 2-го порядка:

Н = АХ2 + ВХУ + CУ2 + DX + EУ + F, где

(3.9)

Х, У - известные проектные координаты точки, высоту которой требуется определить; А, В, С, D, Е, F - коэффициенты уравнения аппроксимирующей поверхности 2-го порядка.

Основная идея «плавающей» аппроксимации заключается в том, что по трассе дороги от точки к точке перемещается круг или квадрат таким образом, что каждая точка трассы, высоту которой требуется определить, размещается в его центре (например, ПК 20 на рис. 3.6). Радиус круга или размеры стороны квадрата автоматически устанавливаются такими, чтобы в их пределы попало не менее 10 исходных точек модели. Поскольку радиус

124

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

круга или размеры стороны квадрата меняются с дискретным шагом, соответственно Dr и Db, то в пределах выделяемых ими площадей может оказаться и более 10 точек модели (например, 11, 12, 13 и т.д.).

Поскольку коэффициенты А, В, С, D, Е, F в аппроксимирующем уравнении (3.9) не известны, то для каждой точки модели, попавшей в пределы круга или квадрата, записывают уравнения:

где

(3.10)

А, В, С, D, Е, F - неизвестные коэффициенты уравнения аппроксимируемой поверхности;

Нj, хj, yj,... , Нп, хп, yп - известные координаты точек модели, попавших в пределы круга или квадрата.

Поскольку число неизвестных в системе (3.10) меньше числа уравнений (которых не менее 10), то система решается методом «наименьших квадратов». Таким образом, определяют неизвестные коэффициенты аппроксимирующего уравнения (3.9), подставив в которое известные проектные координаты X и У точки трассы (например, ПК 20), определяют ее высоту Н.

Далее центр круга или квадрата перемешают в очередную точку трассы (например, на ПК 21) и процедура повторяется. При этом, если плотность исходных точек модели в районе очередной точки трассы уменьшилась, то размеры круга или квадрата автоматически возрастут, а если плотность возросла - то наоборот уменьшатся.

Для математического описания ситуационных, почвенногрунтовых, гидрогеологических и других условий местности используют контурную индексацию объектов местности с

125