- •ВВЕДЕНИЕ

- •РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

- •ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •1.1 Классификация автомобильных дорог

- •1.2. Нормы проектирования автомобильных дорог

- •1.3. Расчетные скорости, нагрузки и габаритные размеры подвижного состава

- •1.4. Охрана окружающей среды

- •Приложение 1. Список рекомендуемых нормативно-технических документов

- •1.1. Общие стандарты

- •1.2. Грунты, земляное полотно, торф

- •1.3. Асфальтобетонные смеси, битум

- •1.3. Бетон, железобетон. Бетонные смеси, щебень, гравий, песок, цемент, шлаки, шламы и другие материалы

- •1.5. Автомобильные, железные дороги, аэродромы, земляное полотно дорог, мосты и трубы, укрепительные работы (изыскания, проектирование, строительство)

- •1.6. Основания и фундаменты

- •1.7. Изыскания автомобильных, железных дорог, аэродромов

- •1.8. Эксплуатация автомобильных дорог

- •1.9. Геотекстиль

- •1.10. Экология, климатология

- •1.11. Безопасность движения и техника безопасности

- •ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Предпроектное проектирование

- •2.3. Разработка проектной документации

- •2.4. Разработка рабочих чертежей

- •2.5. Состав проектной документации

- •2.6. Оформление проектной документации

- •Приложение 2.1.

- •Приложение 2.2.

- •Перечень технических документов, подлежащих использованию при разработке обоснования инвестиций

- •Приложение 2.3.

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обоснования инвестиций (ОИ).

- •Приложение 2.4.

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обосновывающих материалов инженерного проекта (ИП).

- •ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗЫСКАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •3.1. Особенности традиционной технологии изысканий автомобильных дорог и ее анализ

- •3.2. Особенности технологии изысканий автомобильных дорог при проектировании на уровне САПР-АД

- •3.3. ГИС-технологии в изысканиях автомобильных дорог

- •3.4. Методы обоснования полосы варьирования конкурирующих вариантов трассы

- •3.5. Цифровое моделирование рельефа, ситуации и геологического строения местности

- •3.6. Виды цифровых моделей местности

- •3.7. Методы построения цифровых моделей местности

- •3.8. Математическое моделирование местности

- •3.9. Задачи, решаемые с использованием цифровых и математических моделей

- •ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •4.1. Структура экономического обоснования дорожного строительства

- •4.2. Перспективный парк автомобилей

- •4.3. Прогнозирование перспективной интенсивности движения

- •4.4. Методы оценки общественной эффективности инвестиционных проектов дорожного строительства

- •4.5. Процедуры учета неопределенности

- •4.6. Элементы затрат-выгод инвестиционных проектов дорожного строительства

- •5.1. Геодезические опорные сети

- •5.2. Обозначение пунктов государственных геодезических сетей на местности

- •5.3. Привязка к пунктам государственных геодезических сетей

- •5.4. Планово-высотное обоснование топографических съемок

- •5.5. Электронная тахеометрическая съемка

- •5.6. Наземно-космическая съемка

- •5.7. Наземное лазерное сканирование

- •6.1. Общие сведения об организации и составе инженерно-геологических изысканий

- •6.2. Современные технические средства, применяемые при инженерно-геологических изысканиях

- •6.3. Инженерно-геологические изыскания на полосе варьирования трассы

- •6.4. Инженерно-геологические изыскания по принятому варианту трассы

- •6.5. Разведка местных дорожно-строительных материалов

- •6.6. Лабораторные испытания и полевые методы исследования физико-механических свойств грунтов и материалов

- •6.8. Камеральная обработка и представляемые материалы

- •7.1. Состав инженерно-гидрометеорологического обоснования проектов

- •7.3. Морфометрические работы

- •7.4. Гидрометрические работы

- •7.5. Аэрогидрометрические работы

- •РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

- •ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •8.1. Элементы плана автомобильных дорог

- •8.2. Элементы поперечных профилей

- •8.3. Элементы продольного профиля

- •8.4 Ширина проезжей части и земляного полотна

- •8.5. Остановочные, краевые полосы и бордюры

- •8.6. Поперечные уклоны элементов дороги

- •8.7. Нормы проектирования плана и продольного профиля

- •8.8. Переходные кривые

- •8.9. Виражи

- •8.10. Уширение проезжей части

- •8.11. Серпантины

- •8.12. Мосты и трубы

- •8.13. Тоннели

- •ГЛАВА 9. ПЛАН АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. ПРИНЦИПЫ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- •9.1. Выбор направления трассы

- •9.2. Элементы клотоидной трассы

- •9.3. Принципы трассирования

- •9.4. Цели и задачи ландшафтного проектирования*

- •9.5. Согласование элементов трассы с ландшафтом

- •9.6. Особенности трассирования автомобильных дорог в характерных ландшафтах

- •9.7. Согласование земляного полотна с ландшафтом

- •9.8. Правила обеспечения зрительной плавности и ясности трассы

- •ГЛАВА 10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •10.1. Принципы проектирования продольного профиля

- •10.2. Критерии оптимальности

- •10.3. Комплекс технических ограничений

- •10.4. Техника проектирования продольного профиля в традиционном классе функций

- •ГЛАВА 11. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

- •11.1. Элементы земляного полотна и общие требования к нему

- •11.2. Грунты для сооружения земляного полотна

- •11.3. Природные условия, учитываемые при проектировании земляного полотна

- •11.4. Учет водно-теплового режима при проектировании верхней части земляного полотна

- •11.5. Поперечные профили земляного полотна в обычных условиях

- •11.6. Проектирование насыпей на слабых основаниях

- •11.7. Проверка устойчивости откосов при проектировании высоких насыпей и глубоких выемок

- •11.8. Земляное полотно на склонах

- •ГЛАВА 12. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Основы конструирования нежестких дорожных одежд

- •12.3. Расчеты нежестких дорожных одежд на прочность

- •12.4. Расчет конструкции дорожной одежды в целом по допускаемому упругому прогибу

- •12.5. Расчет по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и малосвязных конструктивных слоев

- •12.6. Расчет конструкции дорожной одежды на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе

- •12.7. Обеспечение морозоустойчивости дорожной одежды

- •12.8. Осушение дорожной одежды и земляного полотна

- •ГЛАВА 13. КОНСТРУКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •13.1. Область применения. Основные виды покрытий

- •13.2. Общие требования к жестким дорожным одеждам. Основные принципы конструирования

- •13.3. Особенности конструкций жестких дорожных одежд

- •13.4. Основные положения расчета жестких дорожных одежд

- •Список литературы к главе 13

- •ГЛАВА 14. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •14.1. Напряжения в цементобетонном покрытии от внешней нагрузки

- •14.2. Определение разрушающей нагрузки для плит цементобетонного покрытия

- •14.3. Определение напряжений в цементобетонном покрытии по прогибам, измеренным в натуре

- •14.4. Определение эквивалентного модуля упругости и коэффициента поперечной деформации многослойного основания под жестким дорожным покрытием

- •14.5. Температурные напряжения

- •14.6. Устойчивость плит бетонных дорожных покрытий при повышении температуры

- •14.7. Прочность при усилении жестких покрытий слоем асфальтобетона или цементобетона

- •14.8. Устойчивость против выпирания асфальтобетонного слоя на цементобетонном основании

- •14.9. Устойчивость положения плиты со свободными краями при нагрузке от транспортных средств

- •Список литературы к главе 14

- •ГЛАВА 15. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО И ПОДЗЕМНОГО ДОРОЖНОГО ВОДООТВОДА

- •15.1. Система поверхностного и подземного дорожного водоотвода

- •15.2. Нормы допускаемых скоростей течения воды

- •15.3. Определение объемов и расходов ливневых и талых вод с малых водосборов

- •15.4. Гидравлический расчет дорожных канав

- •15.5. Гидравлический расчет отверстий малых мостов и труб

- •15.6. Косогорные сооружения поверхностного водоотвода

- •15.7. Укрепление русел за сооружениями

- •15.8. Расчет дренажа

- •15.9. Некоторые рекомендации к разработке региональных норм стока

- •ГЛАВА 16. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •16.1. Основные сведения о проектировании переходов через большие водотоки

- •16.2. Гидрологические расчеты

- •16.3. Морфометрические расчеты

- •16.4. Прогноз природных деформаций русел рек

- •16.5. Расчет срезок пойменных берегов подмостовых русел и отверстий мостов

- •16.6. Расчет общего размыва

- •16.7. Определение максимальной глубины расчетного общего размыва

- •16.8. Расчет местного размыва у опор мостов

- •16.9. Расчет размывов переходов коммуникаций у мостовых переходов

- •16.10. Расчет характерных подпоров на мостовых переходах

- •ГЛАВА 17. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ, РЕГУЛЯЦИОННЫХ И УКРЕПИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

- •17.1. Условия работы пойменных насыпей

- •17.2. Проектирование подходов к мостам

- •17.3. Проектирование оптимальных пойменных насыпей

- •17.4. Расчет устойчивости откосов подтопляемых насыпей

- •17.5. Расчет осадок пойменных насыпей

- •17.6. Расчет скорости осадки насыпей на слабых основаниях

- •17.7. Задачи и принципы регулирования рек у мостовых переходов

- •17.8. Конструкции регуляционных сооружений на мостовых переходах

- •ГЛАВА 18. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •18.1. Общие положения и требования по проектированию пересечений и примыканий в одном уровне

- •18.2. Классификация пересечений автомобильных дорог в разных уровнях и требования к ним

- •18.3. Элементы пересечений автомобильных дорог в разных уровнях

- •18.4. Задачи, решаемые при проектировании развязок движения в разных уровнях

- •18.5. Анализ условий пересечений при проектировании развязок

- •18.6. Пропускная способность развязок в разных уровнях и оценка безопасности движения

- •18.7. Технико-экономическое сравнение вариантов развязок движения

- •ГЛАВА 19. ОСОБЕННОСТИ ИЗЫСКАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОГ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ (ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ) ГРУНТАХ

- •19.1. Распространение вечной мерзлоты на территории Российской Федерации

- •19.2. Дорожно-климатическое районирование первой зоны - зоны вечной мерзлоты России

- •19.3. Принципы проектирования и строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.4. Особенности водно-теплового режима естественных грунтов и земляного полотна автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты

- •19.5. Особенности расчета дорожных конструкций нежесткого типа в условиях вечной мерзлоты

- •19.6. Особенности изысканий для строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.7. Особенности проектирования дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.8. Земляное полотно автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.9. Требования к грунтам земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах

- •19.10. Конструкции земляного полотна автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.11. Водоотводные сооружения

- •19.12. Проектирование земляного полотна и искусственных сооружений на наледных участках

- •ГЛАВА 20. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •20.1. Обслуживание дорожного движения

- •20.2. Дорожные знаки

- •20.3. Дорожная разметка

- •20.4. Направляющие устройства

- •20.5. Дорожные ограждения

- •20.6. Освещение автомобильных дорог

- •20.7. Составление схемы обстановки дороги

- •ГЛАВА 21. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •21.1. Особенности реконструкции автомобильных дорог

- •21.2. Особенности изысканий для разработки проектов реконструкции автомобильных дорог

- •21.3. Реконструкция автомобильных дорог в плане и продольном профиле

- •21.4. Земляное полотно при реконструкции автомобильных дорог

- •21.5. Дорожные одежды при реконструкции автомобильных дорог

- •21.6. Особенности организации работ при реконструкции автомобильных дорог

- •ГЛАВА 22. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

- •22.1. Цели и задачи проекта организации строительства

- •22.2. Строительный генеральный план

- •22.3. Календарный план строительства

- •22.4. Механизация дорожного строительства

- •22.5. Машины для земляных работ

- •22.6. Машины для уплотнения грунтов и материалов дорожных одежд

- •22.7. Определение потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и трудовых ресурсах

- •ГЛАВА 23. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •23.1. Система показателей для оценки проектных решений

- •23.2. Определение предельной пропускной способности дороги и коэффициента загрузки движением

- •23.3. Расчет средней скорости движения транспортного потока

- •23.4. Расчет максимальной скорости движения одиночного автомобиля

- •23.5. Определение степени загрязнения придорожной полосы соединениями свинца

- •23.6. Расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта

- •ГЛАВА 24. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОРОГ И ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ

- •24.1. Влияние дорожных условий на безопасность движения

- •24.2. Оценка относительной опасности участков дороги и выявление опасных мест методом «коэффициентов относительной аварийности»

- •24.3. Выявление опасных мест метолом «коэффициентов безопасности»

- •24.4. Оценка обеспеченности безопасности движения на пересечениях в одном уровне

- •24.5. Оценка безопасности движения на пересечениях в разных уровнях

- •РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •ГЛАВА 25. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

- •25.1. Понятие о системах автоматизированного проектирования

- •25.2. Средства обеспечения систем автоматизированного проектирования

- •25.3. Функциональная структура САПР

- •25.4. Принципы оптимизации и моделирования при проектировании автомобильных дорог

- •25.5. Гис-технологии в автоматизированном проектировании

- •Список литературы к главе 25

- •ГЛАВА 26. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ CAD «CREDO»

- •26.1. Историческая справка

- •26.2. Функциональная структура подсистемы «Линейные изыскания»

- •26.3. Функциональная структура подсистемы «Дороги»

- •ГЛАВА 27. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «indorcad/road»

- •27.1. Историческая справка

- •27.3. Раздел «Продольный профиль»

- •27.4. Раздел «Верх земляного полотна»

- •27.5. Раздел «Поперечный профиль»

- •27.6. Графический редактор «IndorDrawing»

- •ГЛАВА 28. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •28.1. Автоматизированное проектирование плана и продольного профиля. Общий методологический подход

- •28.2. Методы «однозначно определенной оси»

- •28.3. Метод «опорных элементов»

- •28.4. Метод «сглаживания эскизной линии трассы»

- •ГЛАВА 29. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •29.1. Метод «опорных точек»

- •29.2. Метод «проекции градиента»

- •29.3. Метод «граничных итераций»

- •29.4. Методы «свободной геометрии»

- •ГЛАВА 30. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •30.1. Особенности автоматизированного проектирования оптимальных нежестких дорожных одежд

- •30.2. Оптимизационный метод проектирования дорожных одежд нежесткого типа

- •30.3. Технология автоматизированного проектирования оптимальных дорожных одежд

- •ГЛАВА 31. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •31.1. Математическое моделирование стока ливневых вод с малых водосборов

- •31.2. Математическое моделирование стока талых вод с малых водосборов

- •31.3. Расчет отверстий и моделирование работы малых мостов и труб

- •31.4. Проектирование оптимальных водопропускных труб

- •31.5. Проектирование оптимальной системы поверхностного водоотвода

- •ГЛАВА 32. КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •32.1. Принципы автоматизированного проектирования мостовых переходов

- •32.2. Аналитическая аппроксимация и универсальный метод определения расчетных гидрометеорологических характеристик

- •32.3 Комплексная программа расчета отверстий мостов «Рома»

- •32.4. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рома»

- •32.5. Программа расчета уширений русел на мостовых переходах «Рур»

- •32.6. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рур»

- •ГЛАВА 33. МЕТОДЫ РАСЧЕТА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАМП

- •33.1. Существующие принципы конструктивного решения участков ответвлений и примыканий соединительных рамп

- •33.2. Переходные кривые, требования к ним и методы их расчета

- •33.3. Расчет элементов соединительных рамп

- •33.4. Проектирование продольного профиля по соединительным рампам

- •33.5. Планово-высотное решение соединительных рамп

- •ГЛАВА 34. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •34.1. Программы для оценки проектных решений

- •34.2. Построение перспективных изображений автомобильных дорог

- •34.3. Перцептивные изображения автомобильных дорог

- •34.4. Оценка зрительной плавности трассы

- •34.6. Оценка проектных решений автомобильных дорог на основе математического моделирования

- •34.7. Технико-экономическое сравнение вариантов автомобильных дорог и мостовых переходов

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

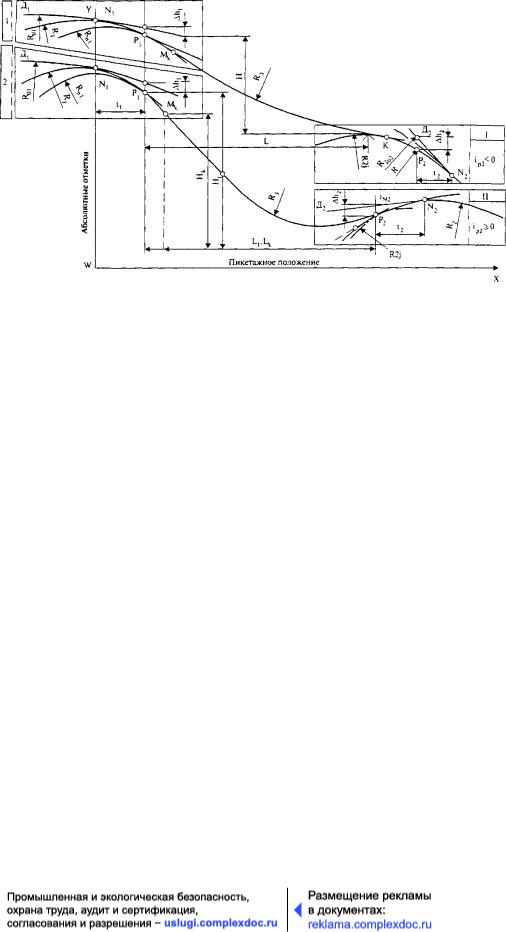

Рис. 33.19. Схема построения проектной линии продольного профиля на съездах с двумя типами сопряжения вертикальных кривых

33.5. Планово-высотное решение соединительных рамп

Пространственное положение соединительной рампы между пересекающимися дорогами зависит от ее геометрии в плане с соответствующими переходными кривыми оптимальной длины, закономерностей изменения поперечного уклона и очертания кромок проезжей части и проектной линии продольного профиля. Планово-высотное положение соединительных рамп определяет совокупность совместно действующих факторов и их рациональное сочетание при условии полной взаимоувязки.

Необходимая длина переходных кривых каждого типа в общем случае может быть определена на основе соотношений, приведенных в разд. 33.2. Однако на участках ответвлений и примыканий соединительных рамп использование предельных значений параметров приводит к длинам, которые недостаточны для разделения кромок проезжих частей дороги и отмыкающей (примыкающей) рампы и тем более - бровок земляного полотна. В этих случаях круговая кривая съезда с максимальным поперечным уклоном оказывается в пределах полосы дороги, что обусловливает при отгоне виража вдоль переходной кривой резкое поднятие внешней кромки с образованием линии перелома в виде гребня. К длинам, не обеспечивающим разделение кромок проезжих частей

1601

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

и бровок земляного полотна, относят минимальные длины переходных кривых, нормируемые действующими строительными нормами и правилами.

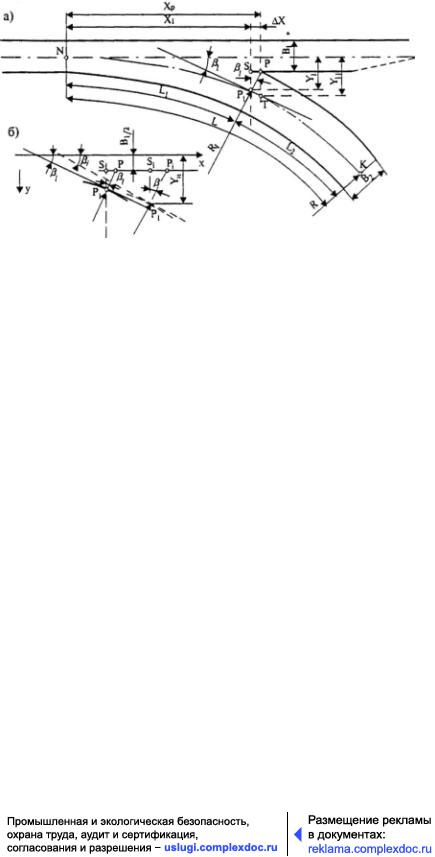

Рис. 33.20. Детали участка ответвления съезда:

а - условные обозначения; б - принцип итерационного процесса

Для обеспечения благоприятных условий отгона виража переходную кривую по длине делят на два участка: L1 - от ее начала до сечения разделения кромок; L2 - до начала круговой кривой (рис. 33.20). Длина участка L1 обеспечивает разделение кромок проезжих частей из условия сохранения в его пределах поперечного уклона дороги, а участок L2 обеспечивает отгон виража.

Минимальные длины переходных кривых, обеспечивающие расхождение кромок проезжих частей и разделение бровок, а также возможность последующего отгона виража до максимального поперечного уклона в пределах самостоятельной части рампы, называют оптимальными. Эти длины в каждом конкретном случае определяют путем использования соответствующих прикладных программ пакета либо с помощью разработанных специальных таблиц.

При движении автомобиля по переменному по длине переходной кривой поперечному уклону происходит поворот автомобиля вокруг продольной оси, характеризуемый появлением бокового наклона или крена. Законы изменения поперечного уклона виража представляют в следующем виде:

для переходных кривых из условия V = const

1602

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

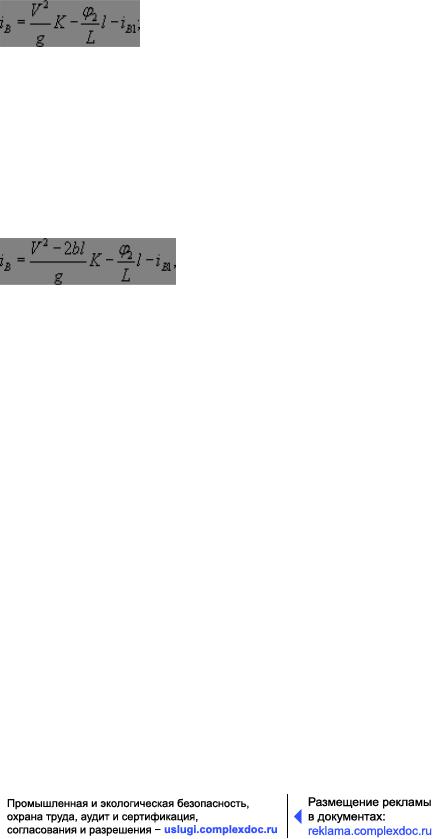

(33.9)

для переходных кривых из условия V ¹ const

где

(33.10)

iB - уклон виража в долях единицы;

V - скорость движения автомобиля, м/с;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

К = 1/R - кривизна, 1/м;

j2 - коэффициент поперечного сцепления колеса с дорогой;

l - расстояние от начала переходной кривой до расчетного сечения, м;

L - длина переходной кривой, м;

b - продольное ускорение автомобиля, м/с2;

iB1 - поперечный уклон проезжей части в начале виража.

Как видно, формулы (33.9) и (33.10) тесно связывают между собой скорость движения автомобиля, характер изменения кривизны и характер изменения поперечного уклона. Нарушение

1603

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

этой связи неправильным режимом движения обусловливает повышенное использование коэффициента поперечного сцепления j2 и тем самым снижение безопасности движения.

Для расчета геодезических высот вертикальной планировки и получения пространственной поверхности участков отгона виража необходимо, помимо уравнения оси переходной кривой, знать и уравнения кромок, ей параллельных и непараллельных в случае устройства уширения. Учитывая, что процесс разбивки поперечников с целью установления положения точек внутренней и внешней кромок трудоемкий и несовершенный, а при выносе проекта в натуру далеко не безупречный, в Союздорпроекте решена задача аналитического представления разбивочных точек кромок в системе координат оси рампы.

Принципиальным вопросом в аналитическом определении положения кромок является изменение уширения проезжей части по длине переходной кривой. Получивший в настоящее время широкое распространение линейный закон отгона уширения определяет искажение зрительной плавности проезжей части, проявляющееся тем более резко, чем меньше длина переходной кривой и радиус закругления и чем больше уширение. С целью улучшения зрительной плавности проезжей части соединительных рамп пакетом прикладных программ Союздорпроекта предусмотрены следующие способы отгона уширения:

S-образным изменением кромок по длине переходной кривой по закону тригонометрических функций;

S-образным изменением кромок по длине переходной кривой сопряженных обратных параболических кривых;

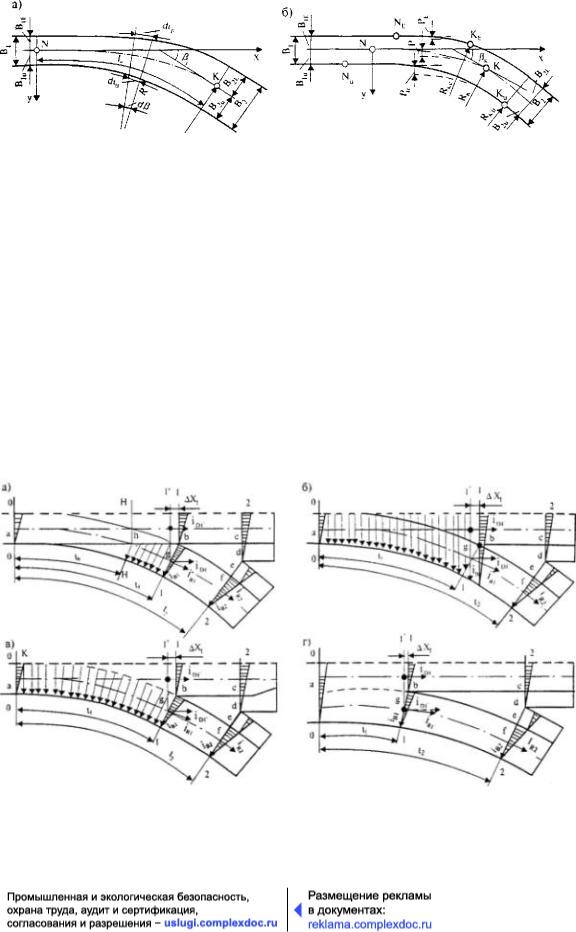

применением уравнений кромок на участках с переходными кривыми типа клотоиды с уширением в обе стороны пропорционально длине (рис. 33.21, а);

применением уравнений кромок на участке с переходными кривыми типа клотоиды с использованием краевых клотоид (рис. 33.21, б);

получение координат точек кромок в системе координат оси соединительной рампы.

1604

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Рис. 33.21. Уширение проезжей части на переходной кривой типа клотоиды:

а - изменение ширины в обе стороны пропорционально длине; б - посредством краевых клотоид

После установления закономерности изменения поперечного уклона по длине переходных кривых различного типа, получения их оптимальных параметров, определения положения внутренних и внешних кромок переходят к высотному решению поверхности дороги и рампы в пределах совмещенного участка с целью обеспечения наиболее благоприятных условий движения и водоотвода с проезжей части. На рис. 33.22 представлены возможные случаи вертикальной планировки на участках ответвлений и примыканий соединительных рамп как при конструктивном решении по схеме 1 (см. рис. 33.2), так и по схеме

2 (см. рис. 33.3).

1605

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Рис. 33.22. Схема отгона поперечного уклона на участках ответвлений и примыканий соединительных рамп развязок движения

Решение, предусматривающее сохранение поперечного уклона в пределах внешней полосы дороги (рис. 33.22 а), применяют при наличии межпетлевых участков с последующими переходноскоростными полосами и интенсивным движением, а также при организации съездов с полос, предназначенных для местного движения.

Согласно решению, представленному на рис. 33.22, б, поперечный уклон дороги сохраняют неизменным по всей ширине совмещенного участка, а его изменение на съезде происходит на оставшейся части длины переходной кривой. Такое решение благоприятствует движению в прямом направлении, но искажает характер изменения поперечного уклона по длине переходной кривой. Применяют при преимущественном движении в прямом направлении.

Решение, представленное на рис. 33.22, в, предусматривает отгон поперечного уклона в соответствии с закономерностью его изменения по длине переходной кривой. Применение его целесообразно при преимущественном движении на съезд.

Для схемы 2 ответвления (см. рис. 33.3) применяют решение, представленное на рис. 33.22, г, дающее возможность беспрепятственного отгона виража с закономерностью, свойственной переходной кривой данного типа по аналогии с рис. 33.22, в, что представляется весьма благоприятным как для поворотных транспортных потоков, так и для потоков, следующих в прямом направлении. Применяют при высокой интенсивности движения в прямом и поворотном направлениях.

В настоящее время пакет прикладных программ Союздопроекта расширен за счет включения новых программ, например, по расчету сложных правоповоротных соединительных рамп по методу сопряжения элементов, по методу трассирования с использованием сплайнов, программ подсчета объемов работ с использованием математических моделей местности и последующим определением строительной стоимости, а также транспортно-эксплуатационных расходов. Разработаны программы по представлению результатов проектирования развязок движения в разных уровнях в виде готовых чертежей на плоттерах и т.д.

1606