- •ВВЕДЕНИЕ

- •РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

- •ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •1.1 Классификация автомобильных дорог

- •1.2. Нормы проектирования автомобильных дорог

- •1.3. Расчетные скорости, нагрузки и габаритные размеры подвижного состава

- •1.4. Охрана окружающей среды

- •Приложение 1. Список рекомендуемых нормативно-технических документов

- •1.1. Общие стандарты

- •1.2. Грунты, земляное полотно, торф

- •1.3. Асфальтобетонные смеси, битум

- •1.3. Бетон, железобетон. Бетонные смеси, щебень, гравий, песок, цемент, шлаки, шламы и другие материалы

- •1.5. Автомобильные, железные дороги, аэродромы, земляное полотно дорог, мосты и трубы, укрепительные работы (изыскания, проектирование, строительство)

- •1.6. Основания и фундаменты

- •1.7. Изыскания автомобильных, железных дорог, аэродромов

- •1.8. Эксплуатация автомобильных дорог

- •1.9. Геотекстиль

- •1.10. Экология, климатология

- •1.11. Безопасность движения и техника безопасности

- •ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Предпроектное проектирование

- •2.3. Разработка проектной документации

- •2.4. Разработка рабочих чертежей

- •2.5. Состав проектной документации

- •2.6. Оформление проектной документации

- •Приложение 2.1.

- •Приложение 2.2.

- •Перечень технических документов, подлежащих использованию при разработке обоснования инвестиций

- •Приложение 2.3.

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обоснования инвестиций (ОИ).

- •Приложение 2.4.

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обосновывающих материалов инженерного проекта (ИП).

- •ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗЫСКАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •3.1. Особенности традиционной технологии изысканий автомобильных дорог и ее анализ

- •3.2. Особенности технологии изысканий автомобильных дорог при проектировании на уровне САПР-АД

- •3.3. ГИС-технологии в изысканиях автомобильных дорог

- •3.4. Методы обоснования полосы варьирования конкурирующих вариантов трассы

- •3.5. Цифровое моделирование рельефа, ситуации и геологического строения местности

- •3.6. Виды цифровых моделей местности

- •3.7. Методы построения цифровых моделей местности

- •3.8. Математическое моделирование местности

- •3.9. Задачи, решаемые с использованием цифровых и математических моделей

- •ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •4.1. Структура экономического обоснования дорожного строительства

- •4.2. Перспективный парк автомобилей

- •4.3. Прогнозирование перспективной интенсивности движения

- •4.4. Методы оценки общественной эффективности инвестиционных проектов дорожного строительства

- •4.5. Процедуры учета неопределенности

- •4.6. Элементы затрат-выгод инвестиционных проектов дорожного строительства

- •5.1. Геодезические опорные сети

- •5.2. Обозначение пунктов государственных геодезических сетей на местности

- •5.3. Привязка к пунктам государственных геодезических сетей

- •5.4. Планово-высотное обоснование топографических съемок

- •5.5. Электронная тахеометрическая съемка

- •5.6. Наземно-космическая съемка

- •5.7. Наземное лазерное сканирование

- •6.1. Общие сведения об организации и составе инженерно-геологических изысканий

- •6.2. Современные технические средства, применяемые при инженерно-геологических изысканиях

- •6.3. Инженерно-геологические изыскания на полосе варьирования трассы

- •6.4. Инженерно-геологические изыскания по принятому варианту трассы

- •6.5. Разведка местных дорожно-строительных материалов

- •6.6. Лабораторные испытания и полевые методы исследования физико-механических свойств грунтов и материалов

- •6.8. Камеральная обработка и представляемые материалы

- •7.1. Состав инженерно-гидрометеорологического обоснования проектов

- •7.3. Морфометрические работы

- •7.4. Гидрометрические работы

- •7.5. Аэрогидрометрические работы

- •РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

- •ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •8.1. Элементы плана автомобильных дорог

- •8.2. Элементы поперечных профилей

- •8.3. Элементы продольного профиля

- •8.4 Ширина проезжей части и земляного полотна

- •8.5. Остановочные, краевые полосы и бордюры

- •8.6. Поперечные уклоны элементов дороги

- •8.7. Нормы проектирования плана и продольного профиля

- •8.8. Переходные кривые

- •8.9. Виражи

- •8.10. Уширение проезжей части

- •8.11. Серпантины

- •8.12. Мосты и трубы

- •8.13. Тоннели

- •ГЛАВА 9. ПЛАН АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. ПРИНЦИПЫ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- •9.1. Выбор направления трассы

- •9.2. Элементы клотоидной трассы

- •9.3. Принципы трассирования

- •9.4. Цели и задачи ландшафтного проектирования*

- •9.5. Согласование элементов трассы с ландшафтом

- •9.6. Особенности трассирования автомобильных дорог в характерных ландшафтах

- •9.7. Согласование земляного полотна с ландшафтом

- •9.8. Правила обеспечения зрительной плавности и ясности трассы

- •ГЛАВА 10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •10.1. Принципы проектирования продольного профиля

- •10.2. Критерии оптимальности

- •10.3. Комплекс технических ограничений

- •10.4. Техника проектирования продольного профиля в традиционном классе функций

- •ГЛАВА 11. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

- •11.1. Элементы земляного полотна и общие требования к нему

- •11.2. Грунты для сооружения земляного полотна

- •11.3. Природные условия, учитываемые при проектировании земляного полотна

- •11.4. Учет водно-теплового режима при проектировании верхней части земляного полотна

- •11.5. Поперечные профили земляного полотна в обычных условиях

- •11.6. Проектирование насыпей на слабых основаниях

- •11.7. Проверка устойчивости откосов при проектировании высоких насыпей и глубоких выемок

- •11.8. Земляное полотно на склонах

- •ГЛАВА 12. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Основы конструирования нежестких дорожных одежд

- •12.3. Расчеты нежестких дорожных одежд на прочность

- •12.4. Расчет конструкции дорожной одежды в целом по допускаемому упругому прогибу

- •12.5. Расчет по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и малосвязных конструктивных слоев

- •12.6. Расчет конструкции дорожной одежды на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе

- •12.7. Обеспечение морозоустойчивости дорожной одежды

- •12.8. Осушение дорожной одежды и земляного полотна

- •ГЛАВА 13. КОНСТРУКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •13.1. Область применения. Основные виды покрытий

- •13.2. Общие требования к жестким дорожным одеждам. Основные принципы конструирования

- •13.3. Особенности конструкций жестких дорожных одежд

- •13.4. Основные положения расчета жестких дорожных одежд

- •Список литературы к главе 13

- •ГЛАВА 14. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •14.1. Напряжения в цементобетонном покрытии от внешней нагрузки

- •14.2. Определение разрушающей нагрузки для плит цементобетонного покрытия

- •14.3. Определение напряжений в цементобетонном покрытии по прогибам, измеренным в натуре

- •14.4. Определение эквивалентного модуля упругости и коэффициента поперечной деформации многослойного основания под жестким дорожным покрытием

- •14.5. Температурные напряжения

- •14.6. Устойчивость плит бетонных дорожных покрытий при повышении температуры

- •14.7. Прочность при усилении жестких покрытий слоем асфальтобетона или цементобетона

- •14.8. Устойчивость против выпирания асфальтобетонного слоя на цементобетонном основании

- •14.9. Устойчивость положения плиты со свободными краями при нагрузке от транспортных средств

- •Список литературы к главе 14

- •ГЛАВА 15. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО И ПОДЗЕМНОГО ДОРОЖНОГО ВОДООТВОДА

- •15.1. Система поверхностного и подземного дорожного водоотвода

- •15.2. Нормы допускаемых скоростей течения воды

- •15.3. Определение объемов и расходов ливневых и талых вод с малых водосборов

- •15.4. Гидравлический расчет дорожных канав

- •15.5. Гидравлический расчет отверстий малых мостов и труб

- •15.6. Косогорные сооружения поверхностного водоотвода

- •15.7. Укрепление русел за сооружениями

- •15.8. Расчет дренажа

- •15.9. Некоторые рекомендации к разработке региональных норм стока

- •ГЛАВА 16. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •16.1. Основные сведения о проектировании переходов через большие водотоки

- •16.2. Гидрологические расчеты

- •16.3. Морфометрические расчеты

- •16.4. Прогноз природных деформаций русел рек

- •16.5. Расчет срезок пойменных берегов подмостовых русел и отверстий мостов

- •16.6. Расчет общего размыва

- •16.7. Определение максимальной глубины расчетного общего размыва

- •16.8. Расчет местного размыва у опор мостов

- •16.9. Расчет размывов переходов коммуникаций у мостовых переходов

- •16.10. Расчет характерных подпоров на мостовых переходах

- •ГЛАВА 17. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ, РЕГУЛЯЦИОННЫХ И УКРЕПИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

- •17.1. Условия работы пойменных насыпей

- •17.2. Проектирование подходов к мостам

- •17.3. Проектирование оптимальных пойменных насыпей

- •17.4. Расчет устойчивости откосов подтопляемых насыпей

- •17.5. Расчет осадок пойменных насыпей

- •17.6. Расчет скорости осадки насыпей на слабых основаниях

- •17.7. Задачи и принципы регулирования рек у мостовых переходов

- •17.8. Конструкции регуляционных сооружений на мостовых переходах

- •ГЛАВА 18. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •18.1. Общие положения и требования по проектированию пересечений и примыканий в одном уровне

- •18.2. Классификация пересечений автомобильных дорог в разных уровнях и требования к ним

- •18.3. Элементы пересечений автомобильных дорог в разных уровнях

- •18.4. Задачи, решаемые при проектировании развязок движения в разных уровнях

- •18.5. Анализ условий пересечений при проектировании развязок

- •18.6. Пропускная способность развязок в разных уровнях и оценка безопасности движения

- •18.7. Технико-экономическое сравнение вариантов развязок движения

- •ГЛАВА 19. ОСОБЕННОСТИ ИЗЫСКАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОГ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ (ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ) ГРУНТАХ

- •19.1. Распространение вечной мерзлоты на территории Российской Федерации

- •19.2. Дорожно-климатическое районирование первой зоны - зоны вечной мерзлоты России

- •19.3. Принципы проектирования и строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.4. Особенности водно-теплового режима естественных грунтов и земляного полотна автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты

- •19.5. Особенности расчета дорожных конструкций нежесткого типа в условиях вечной мерзлоты

- •19.6. Особенности изысканий для строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.7. Особенности проектирования дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.8. Земляное полотно автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.9. Требования к грунтам земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах

- •19.10. Конструкции земляного полотна автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.11. Водоотводные сооружения

- •19.12. Проектирование земляного полотна и искусственных сооружений на наледных участках

- •ГЛАВА 20. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •20.1. Обслуживание дорожного движения

- •20.2. Дорожные знаки

- •20.3. Дорожная разметка

- •20.4. Направляющие устройства

- •20.5. Дорожные ограждения

- •20.6. Освещение автомобильных дорог

- •20.7. Составление схемы обстановки дороги

- •ГЛАВА 21. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •21.1. Особенности реконструкции автомобильных дорог

- •21.2. Особенности изысканий для разработки проектов реконструкции автомобильных дорог

- •21.3. Реконструкция автомобильных дорог в плане и продольном профиле

- •21.4. Земляное полотно при реконструкции автомобильных дорог

- •21.5. Дорожные одежды при реконструкции автомобильных дорог

- •21.6. Особенности организации работ при реконструкции автомобильных дорог

- •ГЛАВА 22. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

- •22.1. Цели и задачи проекта организации строительства

- •22.2. Строительный генеральный план

- •22.3. Календарный план строительства

- •22.4. Механизация дорожного строительства

- •22.5. Машины для земляных работ

- •22.6. Машины для уплотнения грунтов и материалов дорожных одежд

- •22.7. Определение потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и трудовых ресурсах

- •ГЛАВА 23. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •23.1. Система показателей для оценки проектных решений

- •23.2. Определение предельной пропускной способности дороги и коэффициента загрузки движением

- •23.3. Расчет средней скорости движения транспортного потока

- •23.4. Расчет максимальной скорости движения одиночного автомобиля

- •23.5. Определение степени загрязнения придорожной полосы соединениями свинца

- •23.6. Расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта

- •ГЛАВА 24. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОРОГ И ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ

- •24.1. Влияние дорожных условий на безопасность движения

- •24.2. Оценка относительной опасности участков дороги и выявление опасных мест методом «коэффициентов относительной аварийности»

- •24.3. Выявление опасных мест метолом «коэффициентов безопасности»

- •24.4. Оценка обеспеченности безопасности движения на пересечениях в одном уровне

- •24.5. Оценка безопасности движения на пересечениях в разных уровнях

- •РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •ГЛАВА 25. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

- •25.1. Понятие о системах автоматизированного проектирования

- •25.2. Средства обеспечения систем автоматизированного проектирования

- •25.3. Функциональная структура САПР

- •25.4. Принципы оптимизации и моделирования при проектировании автомобильных дорог

- •25.5. Гис-технологии в автоматизированном проектировании

- •Список литературы к главе 25

- •ГЛАВА 26. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ CAD «CREDO»

- •26.1. Историческая справка

- •26.2. Функциональная структура подсистемы «Линейные изыскания»

- •26.3. Функциональная структура подсистемы «Дороги»

- •ГЛАВА 27. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «indorcad/road»

- •27.1. Историческая справка

- •27.3. Раздел «Продольный профиль»

- •27.4. Раздел «Верх земляного полотна»

- •27.5. Раздел «Поперечный профиль»

- •27.6. Графический редактор «IndorDrawing»

- •ГЛАВА 28. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •28.1. Автоматизированное проектирование плана и продольного профиля. Общий методологический подход

- •28.2. Методы «однозначно определенной оси»

- •28.3. Метод «опорных элементов»

- •28.4. Метод «сглаживания эскизной линии трассы»

- •ГЛАВА 29. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •29.1. Метод «опорных точек»

- •29.2. Метод «проекции градиента»

- •29.3. Метод «граничных итераций»

- •29.4. Методы «свободной геометрии»

- •ГЛАВА 30. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •30.1. Особенности автоматизированного проектирования оптимальных нежестких дорожных одежд

- •30.2. Оптимизационный метод проектирования дорожных одежд нежесткого типа

- •30.3. Технология автоматизированного проектирования оптимальных дорожных одежд

- •ГЛАВА 31. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •31.1. Математическое моделирование стока ливневых вод с малых водосборов

- •31.2. Математическое моделирование стока талых вод с малых водосборов

- •31.3. Расчет отверстий и моделирование работы малых мостов и труб

- •31.4. Проектирование оптимальных водопропускных труб

- •31.5. Проектирование оптимальной системы поверхностного водоотвода

- •ГЛАВА 32. КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •32.1. Принципы автоматизированного проектирования мостовых переходов

- •32.2. Аналитическая аппроксимация и универсальный метод определения расчетных гидрометеорологических характеристик

- •32.3 Комплексная программа расчета отверстий мостов «Рома»

- •32.4. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рома»

- •32.5. Программа расчета уширений русел на мостовых переходах «Рур»

- •32.6. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рур»

- •ГЛАВА 33. МЕТОДЫ РАСЧЕТА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАМП

- •33.1. Существующие принципы конструктивного решения участков ответвлений и примыканий соединительных рамп

- •33.2. Переходные кривые, требования к ним и методы их расчета

- •33.3. Расчет элементов соединительных рамп

- •33.4. Проектирование продольного профиля по соединительным рампам

- •33.5. Планово-высотное решение соединительных рамп

- •ГЛАВА 34. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •34.1. Программы для оценки проектных решений

- •34.2. Построение перспективных изображений автомобильных дорог

- •34.3. Перцептивные изображения автомобильных дорог

- •34.4. Оценка зрительной плавности трассы

- •34.6. Оценка проектных решений автомобильных дорог на основе математического моделирования

- •34.7. Технико-экономическое сравнение вариантов автомобильных дорог и мостовых переходов

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

СНиП 2.05.02-85, табл. 21, плюс 0,3-0,5 м выше по рекомендации проф. В.А. Давыдова.

19.4. Особенности водно-теплового режима естественных грунтов и земляного полотна автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты

Своеобразные гидрогеологические условия в сочетании с суровыми природно-климатическими факторами зоны вечной мерзлоты предопределяют особый водно-тепловой режим земляного полотна автомобильных дорог [19, 21].

Промерзание в зоне вечной мерзлоты происходит с двух сторон: сверху - за счет отрицательных температур воздуха, снизу - за счет охлаждения от толщи многолетнемерзлых грунтов.

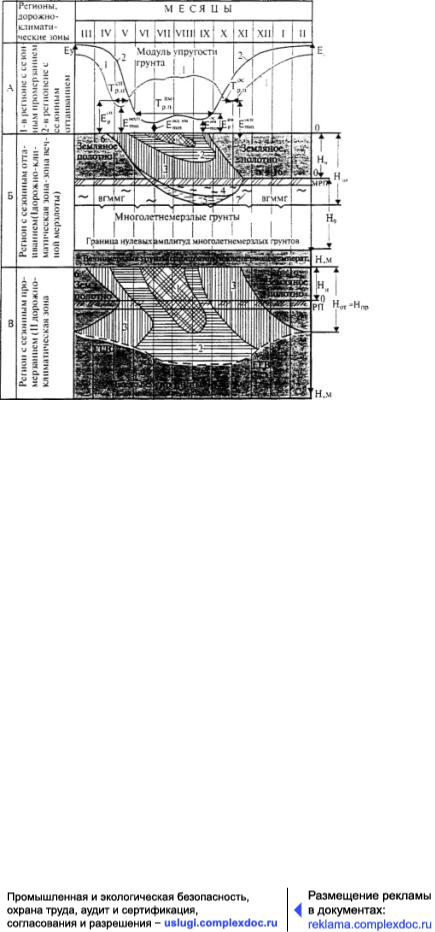

Таким образом, в зоне вечной мерзлоты в течение всего теплого времени года в земляном полотне или в его основании находится мерзлый, практически несжимаемый слой грунта на незначительной глубине оттаивания (до 1,5-2,5 м). Процесс промерзания земляного полотна и основания в зоне вечной мерзлоты (рис. 19.8) подобен схеме процесса оттаивания в средней полосе страны. В обоих случаях имеет место двустороннее направление потоков: холода - в зоне вечной мерзлоты, тепла - в средней полосе страны.

984

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Рис. 19.8. Схема годового цикла водно-теплового режима земляного полотна и основания в районах вечной мерзлоты и сезонного оттаивания грунтов:

А - изменение модуля упругости грунта земляного полотна в годовом периоде; Б и В - схемы протаивания, промерзания и увлажнения соответственно в I и во II ДКЗ.

1 - сухой талый грунт; 2 - влажный талый грунт; 3 - талый грунт повышенной влажности; 4 - переувлажненный талый грунт; 5 - надмерзлотная вода; 6 - твердомерзлый грунт; 7 - прослойки и линзы льда; Нн - высота насыпи; Нот - мощность слоя оттаивания (промерзания); Но - глубина расположения границы нулевых амплитуд; ГГВ - горизонт грунтовых вод

Как установлено (Н.А. Цытович и др. [7, 8, 9]), модули деформации и упругости мерзлых глинистых грунтов имеют высокие значения, а талых - в несколько раз (иногда в десятки раз) меньше. В переходном состоянии от мерзлого к талому величина модуля упругости может иметь различные промежуточные значения, которые уменьшаются как за счет перехода мерзлого состояния грунта в талое, так и за счет более глубокого расположения мерзлого слоя грунта. Это положение имеет большое практическое значение для проектирования и строительства дорог в указанных районах, так как регулированием

985

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

глубины расположения многолетнемерзлого слоя грунта можно повышать величину эквивалентного модуля упругости грунта земляного полотна, увеличивая, таким образом, прочность всей дорожной конструкции.

Оттаивание земляного полотна и основания в зоне вечной мерзлоты протекает по схеме (см. рис. 19.8, б), подобной схеме промерзания в районах сезонного промерзания, например, во II дорожно-климатической зоне (рис. 19.8, в). При этом имеет место одинаковое направление потоков тепла (в зоне вечной мерзлоты) и потоков холода (в районах сезонного промерзания). В рассматриваемой зоне оттаивание происходит сверху и продолжается в течение всего теплого периода года, пока не будет установлено динамическое равновесие между потоками тепла сверху от атмосферы и потоками холода снизу от многолетнемерзлых грунтов.

Многолетние исследования на дорогах Саха-Якутии и Бурятии позволили проследить за изменением модулей деформации и упругости в процессе оттаивания, которые определяли с помощью пресса и жестких металлических штампов диаметрами 20, 25 и 34

см [13, 19, 21, 22].

При Нот = 0, то есть, когда грунт был мерзлым, модули упругости, по данным наших опытов, имели огромную величину:

Еу = 2´102 - 25´102 МПа, а Ед = 0,4´102 - 5´102 МПа. При глубине оттаивания 4-5 см модуль упругости составлял уже 180-219 МПа, а деформации - 63-35 МПа.

Затем, по мере увеличения глубины оттаивания грунта, величина его эквивалентного модуля упругости быстро уменьшалась. Это происходило вследствие перехода грунта из мерзлого состояния в талое (за счет разрушения в нем льдоцементирующих связей) и удаления от поверхности более прочного мерзлого грунта.

При глубине оттаивания, равной 3-4 диаметрам штампа, модули упругости достигали минимальных значений, близких по абсолютной величине к модулям упругости талого грунтового полупространства. Таким образом, при глубине оттаивания более 4 диаметров штампа влияние мерзлого слоя практически прекращается (составляет менее 4-5 %).

Это явление необходимо учитывать при расчетах прочности дорожных конструкций. На величину модулей деформации и

986

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

упругости кроме влажности и плотности глинистого грунта значительное влияние оказывает положение мерзлого слоя при оттаивании, ограничивающего зону обжатия грунта. Вопрос о распределении напряжений и деформаций до настоящего времени наиболее полно разработан только применительно к упругому изотропному полупространству при действии статических нагрузок. Величины сжимающих напряжений, возникающих на контакте грунтового слоя и жесткого основания, исследовались за рубежом (Мелан, Био, Маргерр и др.) и в нашей стране (О.Я. Шехтер, К.Е. Егоров, М.И. Горбунов-Посадов и др.). Получены аналитические решения и разработаны приемы численного определения напряжений и деформаций.

Согласно этим решениям, а так же опытным данным О.Ф. Никитина в ХАДИ, В.А. Давыдова в Омском филиале Союздорнии (1964-1976 гг.) и др. установлено, что величина осадки в системе с несжимаемым основанием меньше, чем в однородном полупространстве. Была получена картина распределения сжимающих напряжений в слое грунта ограниченной толщины на несжимаемом основании. При этом установлено, что наличие практически жесткого несжимаемого слоя вызывает концентрацию напряжений по оси нагрузки. Оттаивание грунта создает сложную многослойную систему, которую с некоторыми допущениями можно принять как двухслойную.

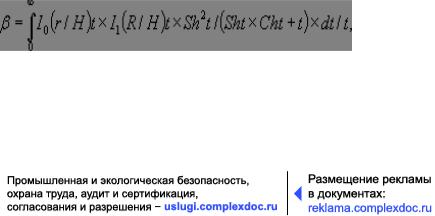

Величину эквивалентного модуля упругости системы - талый (верхний) плюс мерзлый (нижний) слой - можно определить, условно принимая мерзлый слой грунта несжимаемым. В этом случае влияние нижнего более прочного и жесткого слоя уменьшает осадку под грузом верхнего талого грунта, повышая, таким образом, прочность системы - упруго пластичный слой грунта плюс жесткое несжимаемое основание. Это явление можно учесть, используя решение К.Е. Егорова, основанное на формуле Маргерра:

где

R - радиус штампа, см;

987

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

r - расстояние от центра круглого штампа до точки, перемещения которой определяют, см;

I0 - функция Бесселя нулевого порядка первого рода;

I1 - функция Бесселя нулевого порядка второго рода;

Sh, Ch - соответственно гиперболические синус и косинус;

Н - мощность талого слоя грунта, см;

t - произвольный параметр интегрирования.

Для точек, расположенных под центром нагруженной площадки

- r = 0 и I0 = 0.

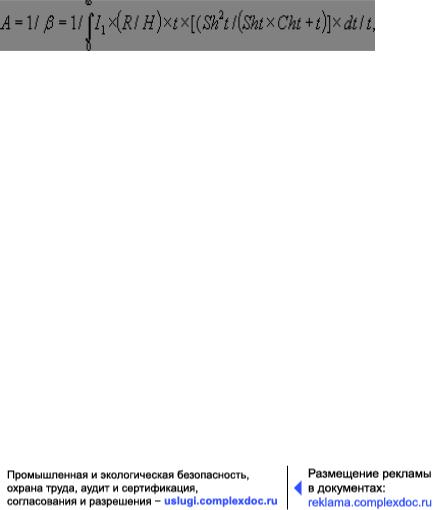

Коэффициент влияния жесткого несжимаемого слоя (А) на величину модуля упругости является обратной величиной коэффициента b:

(19.1)

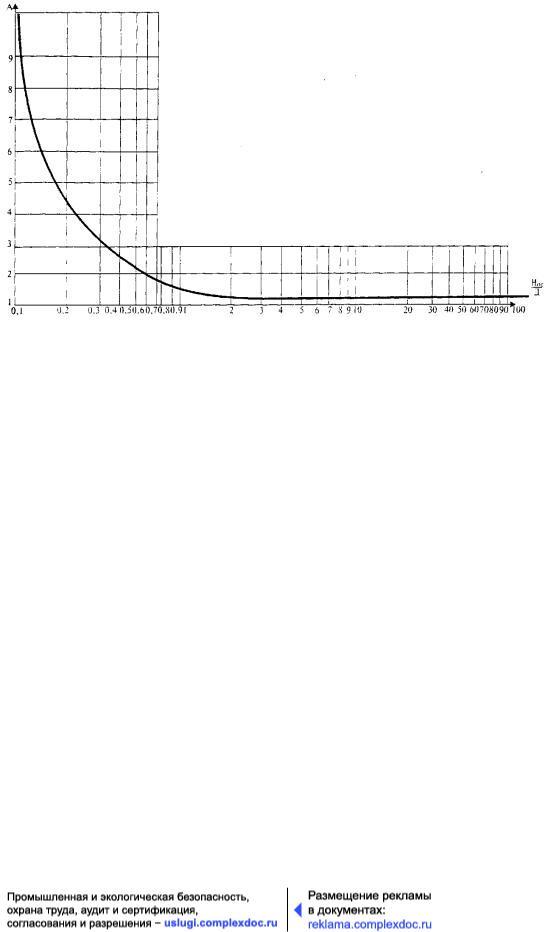

Таким образом, влияние мерзлого слоя на прочность оттаивающего грунта может быть определено по формуле (19.1) или по графику (рис. 19.9).

988

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Рис. 19.9. График для определения коэффициента влияния мерзлого слоя А на величину модуля упругости (деформации) в зависимости от относительной глубины залегания мерзлого слоя

В грунтах земляного полотна и основания, как правило, влажность по глубине не однородна (в верхних слоях - меньше, а в нижних - больше) и в течение всего периода оттаивания имеет непостоянные значения (см. рис. 19.8, б). Указанную закономерность для естественных условий зоны вечной мерзлоты отмечали многие мерзлотоведы и проф. Н.А. Пузаков, однако практических рекомендаций по ее учету при оценке прочности грунтов не было сделано.

Характерные эпюры распределения влажности по глубине оттаявшего слоя в расчетный период (весна - лето) были установлены В.А. Давыдовым [13] в процессе обследования автомобильных дорог в районах с многолетнемерзлыми грунтами. В начале оттаивания земляного полотна происходит увлажнение активного верхнего слоя грунта (весенний период), затем, по мере опускания границы оттаивания вниз, вслед за горизонтом мерзлоты опускается свободная влага под действием гравитационных сил.

В летний период за счет испарения с поверхности и инфильтрации просыхают верхние слои земляного полотна, а в нижних слоях на границе с мерзлым грунтом наблюдается максимальная влажность, нередко достигающая предела

989

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

текучести. Такое распределение влажности обусловливает неравнопрочность грунтов по глубине, что необходимо учитывать в расчетах прочности дорожных конструкции. По фактическим данным натурных исследований (В.А. Давыдов, 1966) было установлено, что при глубине оттаивания более величины, равной 3 диаметрам штампа, влажность грунта распределяется по экспоненциальной зависимости. Следовательно, зная влажность верхнего и нижнего слоев, можно по зависимости Е = f(W) определить соответствующие значения модулей упругости или деформации любого слоя грунта. При этом целесообразно использовать метод вычисления осадок и напряжений отдельных слоев, основанный на решении задач по законам теории упругости. Многослойную систему дорожной конструкции можно рассматривать как упругое неоднородное полупространство, состоящее из однородных слоев, связанных между собой условием непрерывности напряжений и перемещений. Каждый из слоев характеризуют определенной толщиной, модулем упругости (деформации) и коэффициентом Пуассона. Величину эквивалентного модуля упругости на поверхности неоднородного по глубине земляного полотна можно получить, используя решение Б.И. Когана, разработанное для конструирования дорожных одежд. На основе этого решения была разработана номограмма (В.А. Давыдов, 1974).

В общем виде график изменения модуля упругости грунта

или модуля деформации

или модуля деформации

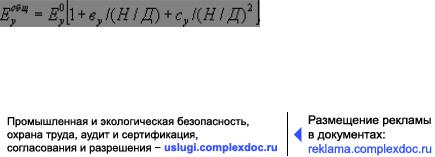

от глубины оттаивания с учетом мерзлого слоя и неоднородного увлажнения по глубине может быть описан Уравнением В.А. Давыдова:

от глубины оттаивания с учетом мерзлого слоя и неоднородного увлажнения по глубине может быть описан Уравнением В.А. Давыдова:

990

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

где

где

выражение в квадратных скобках названо обобщенным коэффициентом влияния мерзлого слоя грунта и неоднородного увлажнения его по глубине Ау, Ад;

- модуль упругости или деформации однородного массива грунта при определенных значениях его оптимальной влажности и максимальной стандартной плотности;

- модуль упругости или деформации однородного массива грунта при определенных значениях его оптимальной влажности и максимальной стандартной плотности;

ву, вд, су, сд - коэффициенты, зависящие от типа грунта, величины относительной деформации и других факторов (табл. 19.4 для вд, сд);

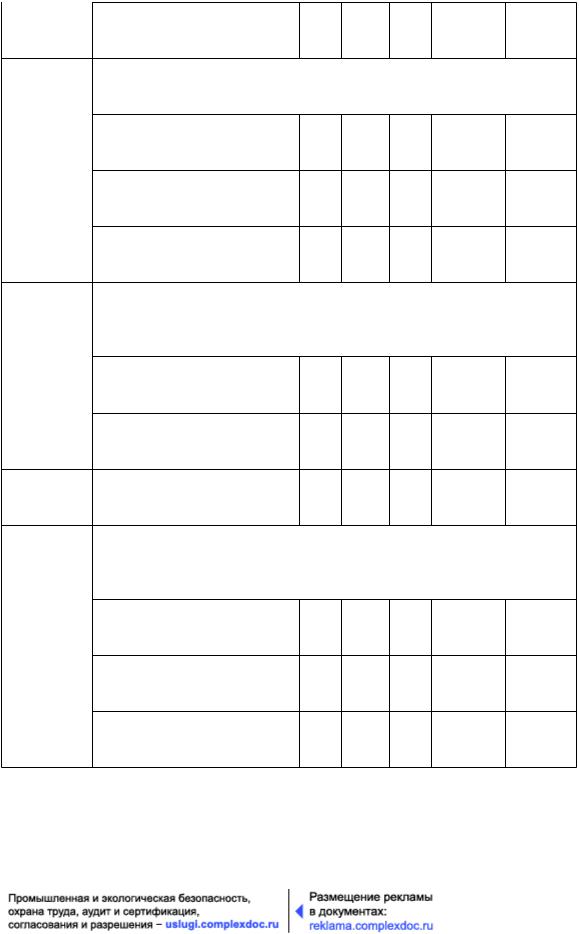

Таблица 19.4.

Опытные значения модуля деформации при критических значениях глубины оттаявшего слоя (Нот) грунта

Грунт |

Относительная |

вд сд Критические |

|

деформация |

точки |

|

|

Нкр/Д |

Супеси |

Экспериментальные средние кривые |

|

|||

|

0,01 |

42 |

-2,42 5,07 |

30 |

4,5 |

|

0,02 |

30,5 |

-2,23 4,8 |

22 |

4 |

991

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

|

0,03 |

22 |

-2,23 |

3,9 |

15 |

3,5 |

Супеси |

Экспериментальные минимальные (нижние) кривые |

|||||

|

0,01 |

30 |

-4,2 |

7,3 |

12 |

3,5 |

|

0,02 |

23 |

- 3,7 |

6,2 |

10 |

3,3 |

|

0,03 |

16 |

-3 |

4,5 |

8 |

3 |

Суглинки |

Экспериментальные средние кривые |

|

||||

и |

|

|

|

|

|

|

глины |

0,01 |

34 |

- 3,3 |

6,6 |

20 |

4 |

|

0,02 |

27 |

- 3,1 |

5,5 |

15 |

3,5 |

|

0,03 |

20 |

- 3 |

4,5 |

10 |

3 |

Суглинки |

Экспериментальные минимальные (нижние) кривые |

|||||

и |

|

|

|

|

|

|

глины |

0,01 |

20 |

-4,2 |

6,3 |

6 |

3 |

|

0,02 |

15 |

-3,7 |

5,2 |

5 |

2,8 |

|

0,03 |

10 |

- 3 |

3,75 |

4 |

2,6 |

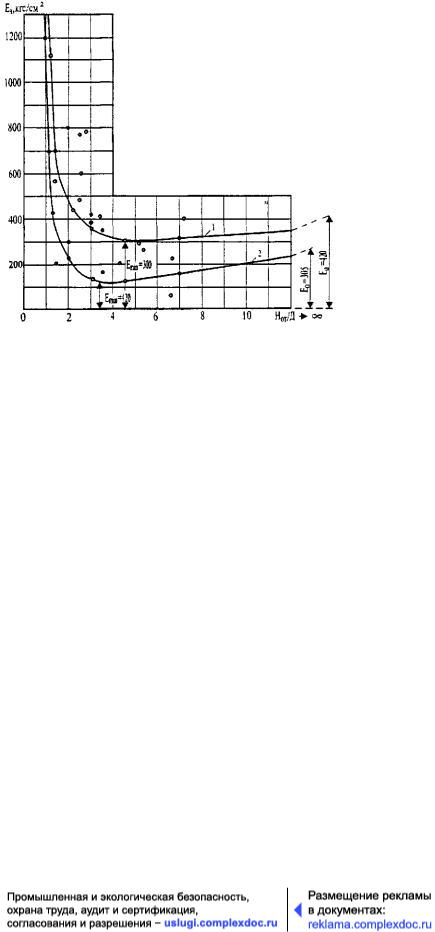

На рис. 19.10 приведен пример зависимости общего модуля деформации грунта (супеси) земляного полотна на одном из опытных участков, построенных на автомобильной дороге в Бурятии.

992

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Рис. 19.10. Изменение модуля деформации оттаивающего супесчаного грунта (при l0 = 0,01) на одном из опытных участков дороги в Бурятии:

1 - для средних значений; 2 - для минимальных значений

По исследованиям Н.А. Пузакова, В.Ф. Бабкова, С.А. Голованенко, И.А. Золотаря, В.М. Сиденко и др. (1960 - 1971 гг.) снижение прочности грунтов земляного полотна (модулей упругости и деформации) в районах сезонного промерзания происходит весной на незначительный срок

, исчисляемый 5-15 днями в IV ДКЗ и 15-30 днями во II и III дорожно-климатических зонах.

, исчисляемый 5-15 днями в IV ДКЗ и 15-30 днями во II и III дорожно-климатических зонах.

По исследованиям В.А. Давыдова (1964 - 2005 гг.) в зоне вечной мерзлоты прочность земляного полотна в течение весенне-летнего периода понижается до очень малых величин

, а продолжительность расчетного периода

, а продолжительность расчетного периода

993