2.3. Типы речных русел

Речное русло формируется в результате перемещения наносов. Речными наносами называются продукты разрушения земной коры, перемещаемые потоком воды в речном русле.

Процесс разрушения горных пород или почв водосборного бассейна вызывается эрозией. Поступление наносов в реку происходит в результате размыва склонов речной долины талыми или дождевыми водами – склоновая эрозия. Наиболее активно этот процесс происходит во время паводков и половодий. Помимо склоновой эрозии существует русловая эрозия, как правило, выражающаяся в размыве берегов русла реки.

По характеру движения в потоке воды речные наносы делятся на два вида: донные, увлекаемые потоком и передвигающиеся по дну путем перекатывания и взвешенные, передвигающиеся вследствие турбулентности потока в состоянии взвеси. Донные наносы имеют больший размер фракций (диаметром более 0,1 мм), а взвешенные – меньший (до 0,1 мм).

Также разделяют наносы по их участию в русловом процессе на транзитные, и руслоформирующие. К транзитным, как правило, относятся взвешенные наносы, а к руслоформирующим – донные..

Для расчета размывов, происходящих в результате стеснения водотока мостовым переходом, существенное значение имеют две характеристики движения грунтовых частиц:

скорость течения воды, при которой наносы на дне приходят в движение,

количество донных наносов, проносимых через живое сечение русла реки.

Средняя на вертикали потока скорость течения воды, при которой происходит первоначальное нарушение равновесия (покоя) грунтовых частиц, слагающих дно, называется неразмывающей скоростью. Скорость потока, при которой движение грунтовых частиц, становится массовым и поддерживается непрерывно, называется размывающей скоростью. Эти скорости различны для разных грунтов.

Однако размыва в конкретном створе русла реки в естественном состоянии может не происходить, если количество наносов, поступающих сверху, такое же, как уносимых вниз по течению. В этом случае имеет место балансом наносов. Как правило, баланс наносов нарушается только во время больших весенних половодий и паводков, когда присутствуют большие расходы воды, называемые руслоформирующими. Происходит изменение очертания русла в плане и профиле, что принято называть русловым процессом.

Существует четыре главных типа руслового процесса: ленточно-грядовый, побочневый, меандрирующий и многорукавность. Каждому русловому процессу соответствует определенный тип русла.

Донные наносы в руслах всегда в процессе своего перемещения образуют специфический рельеф дна в виде грядовых скоплений, следующих друг за другом (рис. 2.10)

Рис 2.10. Схема образования песчаных гряд

Донные струи потока, движущиеся по верховому откосу гряды, увеличивают свою скорость к гребню и размывают его. Смытый грунт частично скатывается в подвалье, а частично поверх водяного вальца выносится непосредственно на следующую гряду. Таким образом, гряды постепенно смещаются вниз по течению. Скорость перемещения грядовых скоплений наносов во много раз меньше скорости потока воды.

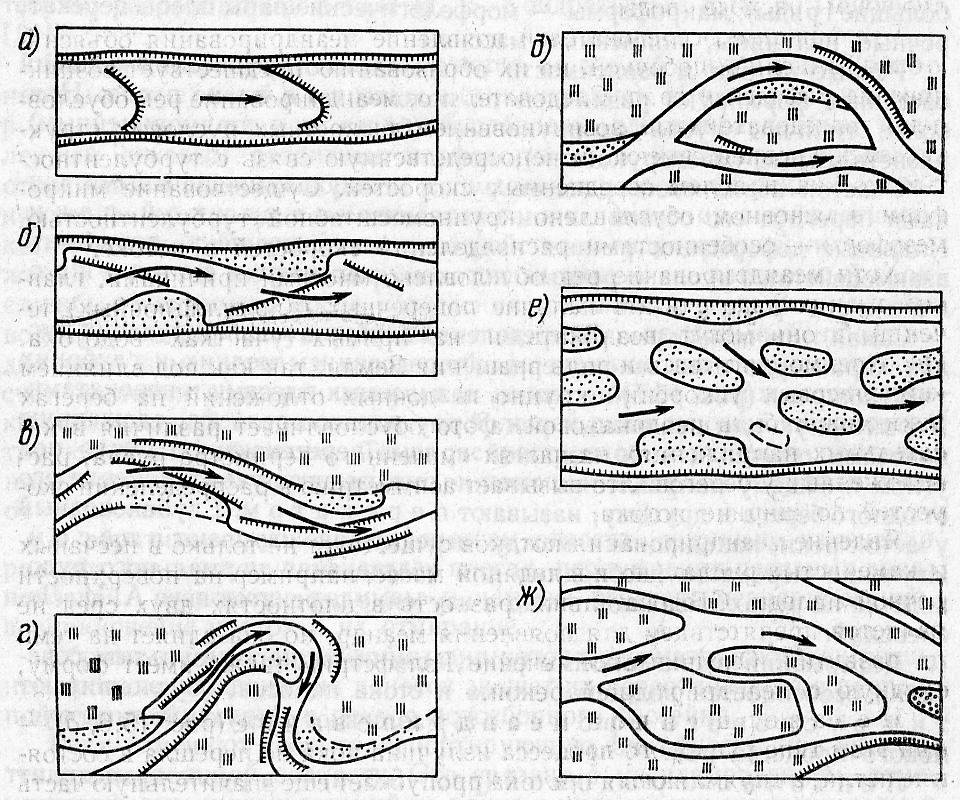

В случае расположении гряд перпендикулярно направлению течения имеет место ленточно-грядовый русловой процесс. На дне реки образуется система серповидных гряд (рис. 2.11, а). Тип русла, в этом случае определяется как слабоизогнутое (прямолинейное) периодически расширяющееся. Такой тип русла свойственен большим многоводным рекам в среднем или нижнем течении. В среднем шаг ленточных гряд равен восьми ширинам русла.

Как правило, гребни гряд не сохраняют перпендикулярного расположения к направлению течения воды. Косое же расположение гребня гряды приводит к тому, что наносы, скатывающиеся в подвалье, передвигаются вдоль гребня. В результате то у одного, то у другого берега русла располагаются в шахматном порядке значительные скопления наносов – побочни (рис. 2.11, б). Напротив побочня, у противоположного берега образуется плёс с большой глубиной. На участках русла между смежными плёсами располагаются перекаты, где откладываются наносы, соединяющие побочни у разных берегов. Такой тип русла называется побочневый.

Меандрирующий тип русла подразделяется на ограниченно меандрирующий и свободно меандрирующий. Для ограниченно меандрирующего русла характерна слабая извилистость, что обусловлено наличием плохо размываемых грунтов склонов долин или надпойменных террас при достаточно узкой пойме (рис. 2.11, в). Свободно меандрирующий тип русла характерен для широких долин сложенных более слабыми грунтами (рис. 2.11, г). Этот тип русла типичен для сравнительно некрупных равнинных рек с короткими весенними половодьями. В течение длительного меженного периода водный поток протекает по искривленному руслу, вследствие чего возникает устойчивая поперечная циркуляция потока с донным течением, направленным от вогнутого берега к выпуклому. Донные наносы откладываются у выпуклого берега, образуя там прибрежную отмель. У противоположного вогнутого берега происходит размыв, и образуются повышенные глубины. Кривизна излучин с течением времени возрастает. При этом меандры сближаются, между ними остается узкий перешеек, который во время одного из половодий прорывается. После прорыва при меженных уровнях постепенно вход и выход из излучины заносятся песком. Излучина отторгается от нового русла и превращается в озеро, именуемое старицей (рис. 2.11, д). Новое, вначале прямое русло со временем также искривляется – процесс повторяется.

Многорукавность как тип руслового процесса подразделяется на русловую и пойменную. Многорукавности соответствует блуждающий тип русла

Русловая многорукавность (рис. 2.11, е) характерна для рек предгорий с бергами и дном из одного и того же сыпучего материала, вынесенного с вышёрасположенных участков реки. В этом случае русло легко разбивается на рукава и протоки, отделяемые друг от друга скоплениями наносов в виде островов и осередков. Во время очередного паводка эти скопления быстро размываются и заменяются новыми

Пойменная многорукавность характерна для широких и очень широких пойм, где в течение длительного времени (десятки и даже сотни лет) функционируют отдельные рукава, которые можно рассматривать как самостоятельные реки (рис. 2.11, ж).

Рис. 2.11. Типы русел:

а – слабоизогнутое периодически расширяющееся; б – побочневый тип;

в – ограниченно меандрирующий тип; г – свободно меандрирующий тип;

д – свободно меандрирующий тип с образованием стариц;

е – блуждающий тип с русловой многорукавностью;

ж – блуждающий тип с пойменной многорукавностью

На территории России чаще всего встречаются реки со свободным меандрированием (42 % по длине). Немеандрирующие реки составляют 35 %. Реки с многорукавным руслом составляют 17 %. Меньше всего рек с ограниченным меандрированием (6 %).

Рис. 2.12. Аэрофотоснимок участка реки с преимущественно ленточногрядовым типом

руслового процесса – участки №1 и 2 (периодически расширяющийся тип русла).

Участок №3 с побочневым типом русла.

Рис. 2.13. Аэрофотоснимок свободно меандрирующей реки с участками незавершенного

меандрирования (№ ) и старицами (№ )