Сборник трудов конференции СПбГАСУ 2014 ч

.1.pdf

Раздел 3. Аналитические и численные методы исследований оснований и фундаментов

Задача 1. Подземный трубопровод левый конец защемлен, а правый конец свободен. Действует сейсмическая нагрузка, изменяющаяся во време-

ни u0 (t) Asin t .

Механические и геометрические параметры приняты в следующем ви-

де.

E 2 106 кГ/см2; |

|

F 2 R см2; |

0,5 см; |

DH 27 см; |

R 13,5 см; |

||||||||||||

8 10 6 кГс2/см4; |

|

|

m F кГс2/см2; |

T 0,05 с; |

|

l 10000 см; |

A 2 см; |

||||||||||

|

|

|

|

T |

|

|

2 |

|

|

t t |

|

|

(t) |

|

|

|

|

3 |

|

|

с; |

|

|

при u |

0 |

. |

|

|

|||||||

kx 2,5 кГ/см ; t0 |

2 |

T |

. u0 (t) |

|

|

при 0 |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

t t0 |

|

|

|

|

||||||

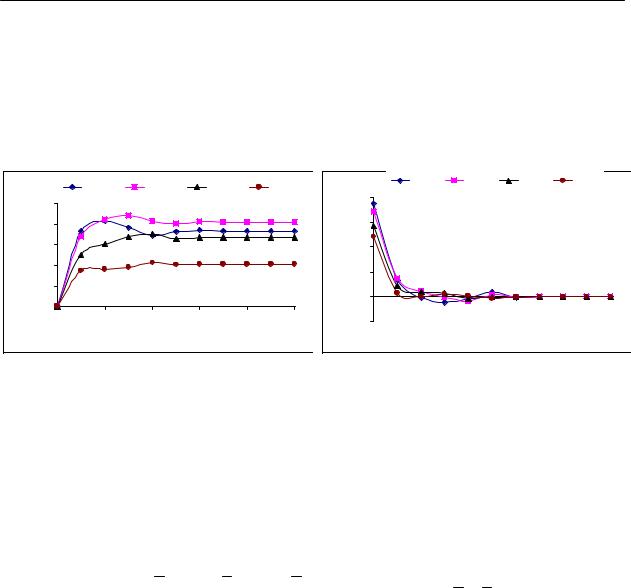

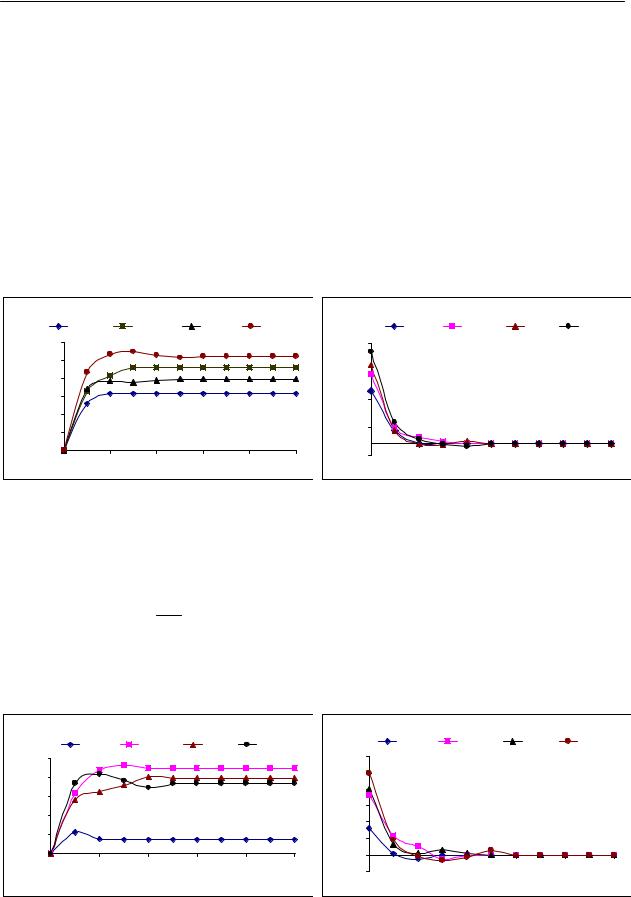

Результатырешениякраевойзадачиприводитсяввидеграфикарис. 1 и 2.

|

|

|

|

|

u0=Asinωt |

|

|

|

|

|

|

|

|

u0=Asinωt |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

t=0.0015 |

t=0.00225 |

|

t=0.003 |

|

t=0.00375 |

|

|

t=0.0015 |

t=0.00225 |

|

t=0.003 |

t=0.00375 |

|

|||

|

|

0,06 |

|

u, см |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

180 |

σ, кГ/см2 |

|

|

|

|

|

|

|

0,05 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

130 |

|

|

|

|

|

|

|

|

0,04 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,03 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

80 |

|

|

|

|

|

|

|

|

0,02 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,01 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

30 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x, |

||

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x, |

-20 0 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20 |

40 |

60 |

80 |

100 |

|

|||

|

|

|

0 |

20 |

40 |

60 |

|

|

80 |

100 |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Рис. 1. Изменение перемещения по длине |

|

Рис. 2. Изменение напряжения по длине |

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

трубопровода |

|

|

|

|

|

|

|

трубопровода |

|

|

|

|||||

|

|

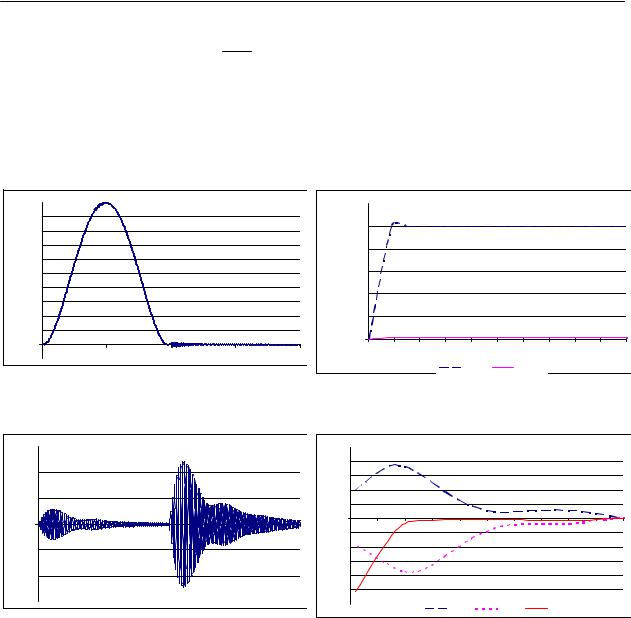

Задача 2. Подземный трубопровод левый конец защемлен, а правый |

||||||||||||||||||

конец свободен. Действует сейсмическая нагрузка изменяющая по закону |

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

u |

|

(x,t) |

|

|

|

|

C |

|

50000 см/с, остальные исходные данные при- |

|||||||||||

0 |

Asin t |

|

|

p |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

C p |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

няты как в задаче 1. Результаты решения краевой задачи приводится в виде |

||||||||||||||||||||

графика рис. 3 и 4. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

u0=Asinω(t-x/cp) |

|

|

|

|

|

|

|

u0=Asinω(t-x/cp) |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

t=0.0015 |

t=0.00225 |

|

t=0.003 |

|

t=0.00375 |

|

|

t=0.0015 |

t=0.00225 |

|

t=0.003 |

t=0.00375 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

180 σ, кГ/см2 |

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

0,05 u, см |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

0,04 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

150 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,03 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

120 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

90 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,02 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

60 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,01 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

30 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100x, |

0 |

|

|

|

|

|

x, |

|

|

|

0 |

|

20 |

40 |

|

60 |

|

|

|

80 |

-30 0 |

20 |

40 |

60 |

80 |

100 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Рис. 3. Изменение перемещения по длине |

|

Рис. 4. Изменение напряжения по длине |

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

трубопровода |

|

|

|

|

|

|

|

трубопровода |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

577 |

|

|

|

|

|

|

|

|