Сборник трудов конференции СПбГАСУ 2014 ч

.1.pdf

Раздел 3. Аналитические и численные методы исследований оснований и фундаментов

|

составляет |

3,6 |

м, |

грунта 0,35; |

|||

|

сваи 0,2 , |

коэффициент влияния фор- |

|||||

|

мы сваи 0,79, удельное сцепление |

||||||

|

грунта c = 20 кПа, угол внутреннего |

||||||

|

трения |

15 , |

коэффициент влияния |

||||

|

глубины |

|

нахождения |

пяты |

сваи |

||

|

k(l) = 0.472. |

|

|

|

|

||

|

Определим |

значения |

N |

||||

|

и Тдоп. Аналогично расчету для баретты |

||||||

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

получаем |

|

следующие |

значения: |

|||

|

N 1448,7 |

кПа, |

Тдоп 160,7 кПа. |

Как |

|||

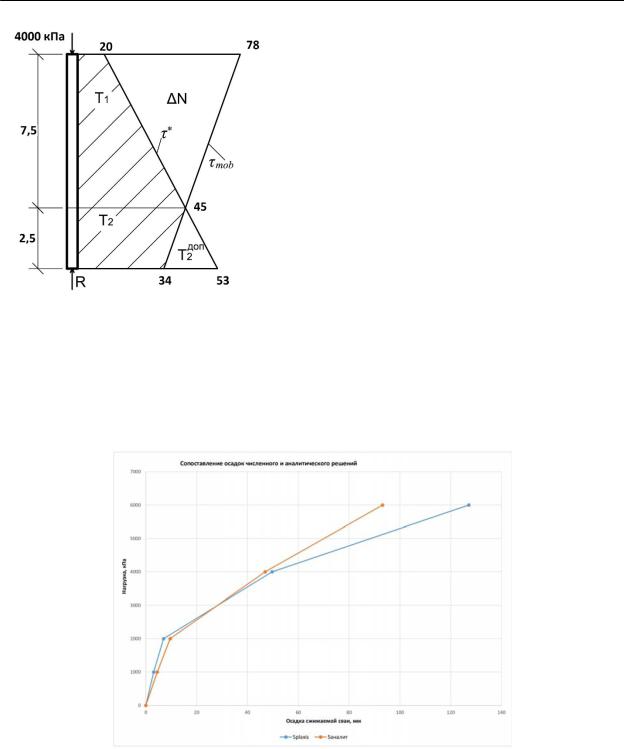

Рис. 5. Расчетная схема определения |

|

|

|

|

2 |

|

|

видно |

из |

сопоставления |

этих нагрузок |

||||

НДС одиночной грунтоцементной сваи |

N Т2доп |

на всей боковой поверхности |

|||||

при нагрузке 4000 кПа |

|||||||

сваи возникает предельная несущая способность и вся дополнительная нагрузка.

Рис. 6. Сравнение графиков осадок одиночной грунтоцементной сваи, взаимодействующей с окружающим грунтом, с учетом образования зон предельного равновесия на ее боковой поверхности

Как видно из результатов при нагрузках до 4000 кПа сходимость решений является достаточно хорошей, однако дальнейшее увеличение нагрузки приводит к большему расхождению. При этом стоит отметить, что максимальная разность результатов не превышает 27 % при нагрузке в 6000 КПа (для данного поперечного сечения соответствует сосредоточенной нагрузке

321

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

170 т), которая является предельной для прочности сваи по материалу (грунтоцемент). Соответственно с достаточной для инженерных расчетов точностью данный метод показал хорошую сходимость.

Выводы

1.Предложенный алгоритм решения задачи о взаимодействии одиночного элемента ФГЗ (сваи, барреты) с массивом грунта, обладающим упругопластическими свойствами, учитывает размеры массива грунта, жесткость ствола элемента и не требует трудноопределимых параметров для проведения расчета.

2.Алгоритм пригоден для всего диапазона нагрузок, действующих на элемент ФГЗ и учитывает возможность достижения предельного состояния по части ствола элемента, что отсутствует в предложенном методе расчета

внормативных документах [4].

3.Результаты аналитического решения как для сильно сжимаемой ГЦС, так и для мало сжимаемой барреты имеют хорошо согласуются с результатами численных расчетов в ПК PLAXIS 3D.

4.Основным допущением этого метода является принятие того, что грунт под подошвой работает линейно, в то время как по боковой поверхности он обладает упругопластическими свойствами. Это допущение связано со сложностью описания упругопластического поведения грунта под подошвой.

Однако, при проектировании длинных свай и баррет (длиной свыше 20 м) часто под подошвой оказываются очень прочные и малодеформируемые грунты. С учетом того, что нагрузка, доходящая до пяты относительно небольшая [7], то модель работы грунта в основании допускается принимать упругой.

Литература

1.Тер-Мартиросян З.Г. Струнин П.В. Чин Туан Вьет. Сжимаемость материала сваи при определении осадки в свайном фундаменте. // Жилищное строительство №10, 2012,

стр.13-16.

2.Verruijt A. Offshore soil mechanics. Delft University of Technology, 2006, pp.68-81.

3.Yi-Chuan Chou Yun-Mei Hsiung. A normalized equation of axially loaded piles in elasto-plastic soil // Journal of GeoEngineering , Vol.4, No.1, pp 1-7, 2009.

4.СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. ОАО "НИЦ "Строительство".

5.Дорошкевич Н.М., Знаменский В.В., Кудинов В.И. Инженерные методы расчета свайных фундаментов при различных схемах их нагружения // Вестник МГСУ.№1, 2006,с.119-132.

6.Малинин, А.Г. Струйная цементация грунтов. – М.: ОАО «Издательство «Стройиздат», 2010.

7.Тер-Мартиросян З.Г. Механика грунтов. – М., Изд."АСВ",2009 г., 550с.

322

Раздел 3. Аналитические и численные методы исследований оснований и фундаментов

УДК 624.15

А.С. Данилов ( ОАО «КБ ВиПС», Санкт-Петербург), Г.Б. Шойхет (ОАО «КБ ВиПС», Санкт-Петербург)

МУЗЕЙ МИРОВОГО ОКЕАНА В КАЛИНИНГРАДЕ. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ С УЧЕТОМ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПЛОЩАДКИ

При проектировании и возведении зданий с высоким уровнем ответственности по своему функциональному назначению особое внимание следует обращать на разработку конструктивных решений подземной части здания сложных инженерно-геологических условиях.

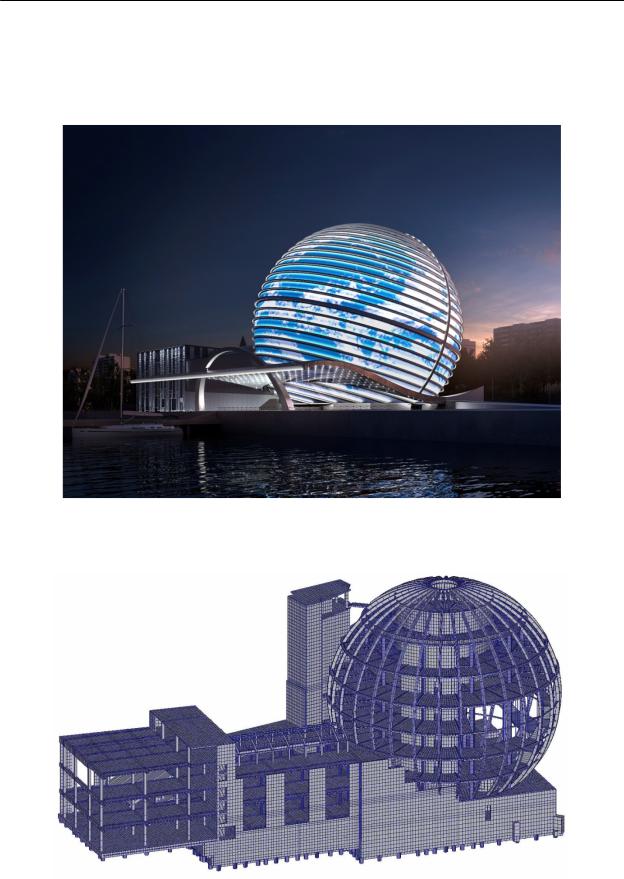

В соответствии с техническим заданием заказчика на проектирование музея мирового океана (ММО) в Калининграде, ОАО «КБ ВиПС» разработал проектную и рабочую документацию по комплексу зданий ММО, особый интерес из которых по архитектурным решениям, предусматривающим двухэтажную подземную часть, представляет главный экспозиционный корпус

(рис. 1 и 2).

Главный экспозиционный корпус имеет общие габариты в плане

40 85 метров и включает в себя две разноэтажные части, разделённые деформационным швом: восьмиэтажную и трёхэтажную. Наружные ограждающие конструкции восьмиэтажной части образуют сферическую поверхность диаметром 40 метров. Особенностью конструктивных решений является то, что сферическая поверхность образована не навесными на внутренний каркас ограждающими конструкциями, а несущими серповидными металлическими колоннами, на которые опираются перекрытия, балки и фермы внутреннего каркаса. Это решение было продиктовано объёмно-планиро- вочными решениями и технологическими нагрузками, включающими аквариумы и тяжёлые экспонаты.

Участок строительства располагается в 20–25 метрах от набережной реки Преголя и в 35–40 метрах от окружающей застройки.

После размещения здания на генплане, определения объёмнопланировочных решений и оценки нагрузок на основания для определения типа фундаментов и организации строительства подземной части были выданы задания на инженерно-геологические изыскания. Работы по изысканиям производились ООО «ЛенТИСИз-Калининград».

В геоморфологическом отношении участок приурочен к пойме реки Преголя. Под техногенными грунтами повсеместно залегают аллювиальные органо-минеральные (илы) и органические грунты (торф), развитые до глубины 12–14 м, мощностью 7–9 м. Данные грунты характеризуются большой сжимаемостью, медленным развитием осадок во времени и возможностью возникновения нестабилизированного состояния, существенной измен-

323

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

чивостью прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик. Эти грунты подстилаются мелкими водонасыщенными песками средней плотности с примесью органических веществ и включениями битой ракушки. Ниже располагаются пески мелкие плотные и пески средней крупности.

Рис. 1. Общий вид главного экспозиционного корпуса со стороны реки Преголя (проект)

Рис. 2. Расчётная модель главного экспозиционного корпуса

324

Раздел 3. Аналитические и численные методы исследований оснований и фундаментов

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием единого водоносного горизонта, приуроченного к пескам и линзам песков, насыщенных водой, в глинистых грунтах аллювиальных, водно-ледниковых отложений и техногенных образований. Грунтовые воды на период изысканий отмечены буровыми скважинами на глубинах 1,0–2,1 м от поверхности земли или 0,2–0,6 м в абсолютных отметках. Максимальный прогнозируемый уровень предположительно находится на глубине 0,0 м. Водоносный горизонт безнапорный. Питание осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, подтока из реки Преголя, разгрузка происходит в реку Преголя.

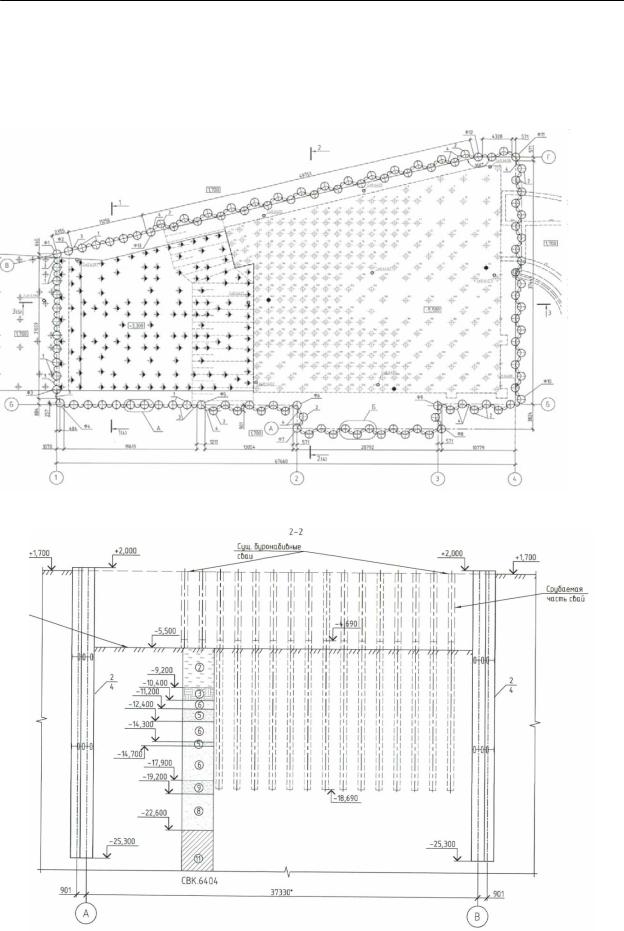

Учитывая архитектурное задание на заглубленную часть, сложные геологические условия и полученные из расчета нагрузки на фундаменты было принято решение о применении фундаментов по типу плитного ростверка на свайном основании с заглублением острия свай в пески мелкие плотные Ъ и пески средней крупности, располагающиеся на глубине 18–21м с прочностными и деформационными характеристиками φ = 34 , с = 3кПа , E = 30 МПа . Плита ростверка делится осадочным швом в месте изменения глубины заложения ростверка с 5.0 до 7.2 метра от планировочной отметки земли.

Проектом предусмотрено: изготовление свай с поверхности земли, устройство шпунтового ограждения, разработка котлована, устройство ростверков и дальнейшее возведение конструкций здания «снизу-вверх».

Так как буронабивные сваи устраиваются с поверхности земли, предусматривается их срубка в пределах глубины котлована. В связи с этим свая делится на две части «рабочую» и «теряемую». Теряемая при разработке котлована часть сваи выполняется из облегчённого каркаса, засыпаемого щебнем в объёме скважины до поверхности земли. Это позволяет сократить расходы при производстве свайного основания за счёт снижения стоимости материалов и затрат на разработку грунта при устройстве котлована.

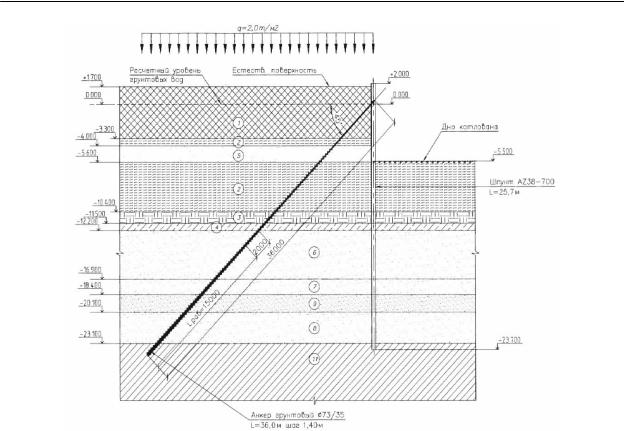

Выбор шпунтового ограждения котлована производился с учетом близкого расположения реки с одной стороны и существующей застройки с другой. Рассматривались два варианта: трубошпунт без дополнительных распорок и анкеров и шпунт типа «Ларсен» с грунтовыми анкерами.

Трубошпунт представляет из себя систему, сочетающую трубы и полутрубы 1220 12 мм, соединённые замком. Для предотвращения поступления грунтовых вод через днище котлована шпунт погружается в водоупорный слой, представленный суглинками, залегающими на глубине 25м (рис. 3 и 4).

Второй вариант предполагал погружение шпунта типа «Ларсен» с анкерными сваями (рис. 5).

В процессе рассмотрения вариантов были выявлены следующие недостатки применения шпунта с анкерами в данных условиях:

увеличение сроков устройства шпунтового ограждения из-за необходимости набора прочности бетонного состава грунтовых анкеров;

возможное пересечение анкерных свай с существующими историческими подземными коммуникациями не отображёнными на топосъёмке;

325

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

невозможностьконтролякачествабетоннойпяты-якоряанкерныхсвай;

при устройстве грунтовых анкеров последние выходят за границы земельного участка, отведённого под строительство, что нарушает границы землепользования.

Рис. 3 Схема расположения шпунтового ограждения с применением трубошпунта

Рис. 4 Разрез 2-2 326

Раздел 3. Аналитические и численные методы исследований оснований и фундаментов

Рис. 5. Схема шпунта с грунтовым анкером

С учетом вышеперечисленного, был выбран вариант устройства котлована с помощью трубошпунта.

До устройства рабочих свай предусмотрены предпроектные испытания грунтов сваями. Испытываемые с поверхности земли сваи выполняются бетонными на всю высоту. Допустимые нагрузки на рабочие сваи по результатам испытаний корректируются с учётом бокового трения по поверхности теряемой части сваи. Исключаемая величина бокового трения, определённая расчётом, составляет 49т и будет проверена экспериментально испытанием соответствующих свай длиной, равной глубине котлована.

Значения осадочных деформаций фундаментов, полученные в результате расчёта, не превышают допустимых значений и составляют 29 мм.

Специальной программой предусматривается мониторинг технического состояния несущих конструкций здания, включая осадочные деформации в процессе возведения и в первые годы эксплуатации здания.

Литература

1.ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. -М., 2009

2.СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП

2.02.03-85. – М., 2011

3.СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий. -М., 2007

327

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

УДК 624.151.5:624.139.2

А.В. Мельников (ООО «ИСП «Геореконструкция», Санкт-Петербург), И.И. Сахаров (ФГБОУ ВПО СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург)

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ФУНДАМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛУБОКОГО СЕЗОННОГО ПРОМЕРЗАНИЯ

1. Введение

При заложении фундамента в слое сезонного промерзания морозоопасного грунта существует опасность возникновения сил морозного пучения, оказывающих негативное влияние на сохранность конструкций здания и его эксплуатационные свойства. В настоящее время теплоизоляция фундаментов зданий и сооружений с использованием экструдированного (экструзионного) пенополистирола широко применяется для защиты морозоопасных оснований от промерзания. В основном, опыт ее применения накоплен в районах, где нормативная глубина промерзания не превышает 2–2.5 м и среднегодовая температура имеет положительное значение. Для районов с глубоким сезонным промерзанием эффективность применения теплоизоляции для защиты оснований фундаментов от промерзания и пучения до недавнего времени была практически не исследована.

Вусловиях глубокого сезонного промерзания фундаменты могут быть подвержены действию всего комплекса сил морозного пучения: касательных, вызванных смерзанием грунта с боковой поверхностью фундаментов; вертикальных нормальных, действующих по нормали к подошве фундаментов; горизонтальных нормальных, действующих по нормали к боковой поверхности фундаментов. При этом промерзание грунта может осуществляться в одном направлении – с дневной поверхности земли около здания или в двух направлениях: в вертикальном – с поверхности земли около здания, в горизонтальном – через стены неотапливаемых подвалов или подполий. Таким образом, в общем случае задача промерзания и морозного пучения в этих условиях должна рассматриваться в двухмерной постановке.

Вопрос возникновения и развития касательных и вертикальных нормальных сил морозного пучения и вызываемых ими деформаций на сегодняшний день исследован удовлетворительно. Горизонтальные нормальные воздействия морозного пучения исследовались недостаточно, до недавнего времени закономерности их развития в условиях одностороннего и двухстороннего промерзания не были установлены. Отсутствовали также и рациональные расчетные методики их определения при воздействии на боковые поверхности фундаментов.

Вработах [3, 4] нами была доказана эффективность использования теплоизоляции фундаментов в районе глубокого сезонного промерзания как

328

Раздел 3. Аналитические и численные методы исследований оснований и фундаментов

мероприятия по защите основания от промерзания и пучения, а также экспериментально выявлены закономерности развития сил и деформаций морозного пучения в неодномерной постановке в зависимости от различных факторов.

Ниже представлены расчетная методика оценки напряженно-дефор- мированного состояния промерзающего грунта в неодномерной постановке и методика расчета теплоизолированных фундаментов, разработанные на основании проведенных исследований.

2. Оценка напряженно-деформированного состояния промерзающего пучинистого грунта в неодномерной постановке

2.1. Аналитический метод прогноза сил и деформаций морозного пучения грунта

Для определения сил и деформаций морозного пучения грунта в неодномерной постановке на основании выполненных экспериментальных исследований произведена адаптация известной аналитической методики Карлова В.Д., изначально предназначенной для условий одностороннего промерзания

ипучения [1].

Всоответствии с методикой В.Д. Карлова, в случае, если основание воспринимает внешнее давление от сооружения σ, МПа, общее аналитическое выражение для определения относительной деформации морозного пучения поверхности глинистого грунта без возможности бокового расширения, перпендикулярной фронту промерзания при одностороннем его продвижении в любой плоскости, имеет вид:

0fh [ wv ] T |

(1) |

|

где wv=w(ρd/ρw)– объемная влажность глинистого грунта, д.е.; α, β, ψ – экспериментально установленные параметры пучинистых свойств, зависящие от вида глинистого грунта, его числа пластичности и предела текучести; γT – поправочный коэффициент, учитывающий снижение интенсивности пучения с увеличением скорости промерзания (зафиксировано также в наших опытах), для районов с нормативной глубиной промерзания dfn≥3 м равен 1; w – весовая влажность глинистого грунта до промерзания, д.е.; ρd – плотность сухого грунта, кН/м3; ρw – плотность воды, кН/м3; χ – коэффициент, учитывающий влияние подземных вод на интенсивность морозного пучения грунта.

Для условий незамкнутого объема зависимость уменьшения величины пучения от внешнего давления принимается линейной. Тогда максимальную величину удельного нормального давления морозного пучения глинистого грунта, действующего на заглубленную конструкцию перпендикулярно

329

Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение

фронту промерзания без возможности ее податливости, можно определить по формуле Карлова В.Д.:

p fh,max [ ( d / w )w ]/ , |

(2) |

где все обозначения те же, что и в формуле (1).

В условиях одностороннего вертикального промерзания при возможности бокового расширения относительная деформация морозного пучения свободной боковой поверхности грунта количественно выражается через коэффициент анизотропии пучения (коэффициент бокового пучения) ψа, получаемый экспериментально. Формула для ее определения имеет вид:

fhII a fh . |

(3) |

Из результатов проведенных нами лабораторных опытов следует, что в условиях закрытой системы при отсутствии подсоса дополнительной влаги извне при возможности бокового расширения и без него в грунте замерзает одно и то же количество воды. Тогда для условий одностороннего промерзания можно записать следующее выражение:

0fh fh fhII , |

(4) |

где 0fh – относительная деформация морозного пучения без возможности бокового расширения, перпендикулярная фронту промерзания; fh и fhII –

то же при возможности бокового расширения соответственно перпендикулярно и параллельно фронту промерзания.

Подставляя в это выражение зависимость (3), получим:

fh 0fh /(1 a ) |

(5) |

|

и |

||

|

||

fhII a 0fh /(1 a ). |

(5а) |

|

Для определения максимального бокового давления морозного пучения |

||

в условиях одностороннего промерзания по аналогии с (3) запишем: |

|

|

p fh,max II a p fh,max , |

(6) |

|

где все величины имеют тот же смысл, что и в выражении (3). |

|

|

В результате лабораторных исследований было установлено, что в условиях закрытой системы при двухстороннем промерзании вертикальные и боковые деформации пучения сопоставимы по значению. Тогда, рассматривая двухстороннее и полное промерзание глинистого грунта с одинаковой скоростью перемещения фронтов, в первом приближении можно записать:

f fhv f fhh f fh0 / 2, (7)

где f fhv и f fhh – соответственно абсолютные вертикальная и горизонтальная деформации пучения при возможности верхнего и бокового расширения; f fh0 – абсолютная деформация, перпендикулярная фронту промерзания, при пучении без возможности бокового расширения.

330