Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Кафедра геотехники

Курсовая работа оценка гидрогеологических условий площадки строительства

Выполнил:____________________

Группа _______________________

Проверил:_____________________

Санкт-Петербург

2013

ВВЕДЕНИЕ

На строительных площадках многие трудности связаны с подземными водами: затопление котлованов (траншей) нарушение устойчивости их стенок, прорыв дна под воздействием напорных вод и другие. В дальнейшем, уже при эксплуатации отдельных сооружений или застроенных территорий в целом, также могут возникнуть осложнения: подтопление подвалов, коррозия бетона и других материалов, проседание поверхности земли за счет водопонижения. Поэтому оценка гидрогеологических условий является важнейшей составной частью инженерно-геологических изысканий, на основе которых ведется проектирование оснований и фундаментов.

Для целей проектирования и строительства понятие «гидрогеологические условия» можно определить как совокупность следующих характеристик водоносных горизонтов (слоёв):

1) их количество в изученном разрезе,

2) глубина залегания,

3) мощность и выдержанность,

4) тип по условиям залегания,

5) наличие избыточного напора,

6) химический состав,

7) гидравлическая связь с поверхностными водами и другие показатели режима.

Режим подземных вод изменяется как в процессе строительства, так и в период эксплуатации зданий и сооружений. Изменения могут иметь временный или постоянный характер. Наиболее часто встречаются:

• понижение уровня грунтовых вод (проходка котлованов, систематический дренаж, устройство дорожных выемок, дренирующих засыпок траншей и др.);

• снижение упоров в межпластовых водоносных горизонтах (проходка котлованов и коллекторов глубокого заложения);

• повышение уровня грунтовых вод (утечки из водонесущих сетей, «барражный» эффект фундаментов глубокого заложения, крупных подземных сооружений и т. п.);

• изменение химического состава и температуры подземных вод (утечки из сетей, антиналедные мероприятия и др.).

Понижение уровня грунтовых вод может влиять да состояние песчаных и супесчаных грунтов, вызывая как разуплотнение, так и уплотнение их.

Повышение уровня грунтовых вод вызывает увеличение влажности и индекса текучести у пылевато-глинистых грунтов, что приводит к уменьшению прочности и деформативных показателей.

Практически все перечисленные изменения свойств грунтов, вызванные нарушением гидрогеологических условий могут приводить к дополнительным осадкам грунтовой толщи и деформациям сооружений.

ЗАДАНИЕ

Рисунок 1. Карта фактического материала, участок №3, масштаб 1:2000.

Таблица 1. Исходные данные для построения колонок буровых скважин

|

№ скв. и абсолютотметка устья |

Номер слоя |

Геологический индекс слоя |

Полевое описание пород |

Отметка подошвы слоя, м. |

Отметка уровней подземных вод |

|

15 13,8

|

1 |

РIV |

Торф |

12,1 |

13,2 13,2 |

|

2 |

m1IV |

Супесь пылевая, с растительными остатками |

10,1 | ||

|

3 |

lgIII |

Суглинок ленточный, текучий |

7,0 | ||

|

4 |

g III |

Суглинок с гравием, галькой, тугопластичный |

4,8 | ||

|

16 14,6

|

1 |

ml IV |

Супесь пылевая, пластичная с растительными остатками |

12,4 |

12,8 12,8

|

|

2 |

lgIII |

Суглинок ленточный, текучий |

7,5 | ||

|

3 |

gIII |

Супесь с гравием, пластичная |

6,1 | ||

|

4 |

gIII |

Суглинок с гравием, галькой, тугопластичный |

4,6 | ||

|

17 17,0 |

1 |

mlIV |

См.табл.2. |

13,2 |

15,2 15,2

10,2 16,0 |

|

2 |

P IV |

Торф |

12,2 | ||

|

3 |

lg III |

Суглинок ленточный, текучий |

10,3 | ||

|

4 |

g III |

Супесь пылевая, с гнёздами песка, гравием, галькой, пластичная |

8,1 | ||

|

5 |

g III |

Суглинок с гравием, галькой, тугопластичный |

5,0 |

Таблица 2. Результаты гранулометрического анализа грунтов 1-го слоя

|

№уч |

№сква-жины |

Галька |

Гравий |

Песчаные |

Пылеватые |

Глини-стые | ||||||

|

|

|

|

2-0,5 |

0,5-0,25 |

0,25-0,1 |

0,1-0,05 |

0,05-0,01 |

0,01-0,005 |

| |||

|

3 |

17 |

- |

1 |

2 |

16 |

57 |

11 |

5 |

2 |

6 | ||

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Из представленной карты практического материала делаем выводы. Участок представляет собой долину, имеющую небольшой уклон в северо-восточном направлении, в северо-восточной части имеется овраг. Абсолютные отметки поверхности на участке от 17,0 м (скв. 17) до 13,8 м (скв. 15). Колебание высот на участке 2,4м.

Уклон рассчитаем по линии, проведенной вдоль скважин 17-16-15:

I17-16= (17,0 – 14,6) / 66 = 0,036

I16-15= (14,6 – 13,8) / 52 = 0,015

1.2. Строим геолого-литологический разрез по линии, проведенной через скважины 2-4-6 (рис. 2). Исходные данные для построения разреза приведены в табл. 1.

Рисунок 2. Геолого-литологический разрез.

1.3. Для верхнего грунта скв. 4. Заданы следующие результаты гранулометрического состава (табл. 2.)

Таблица 2. Результаты гранулометрического анализа грунтов 1-го слоя

|

№уч |

№сква-жины |

Галька |

Гравий |

Песчаные |

Пылеватые |

Глини-стые | ||||||

|

|

|

|

2-0,5 |

0,5-0,25 |

0,25-0,1 |

0,1-0,05 |

0,05-0,01 |

0,01-0,005 |

| |||

|

3 |

4 |

- |

- |

32 |

20 |

11 |

18 |

10 |

7 |

3 | ||

Т.к. частиц размером >0,25мм в грунте 51%, то этот грунт – песок средней крупности.

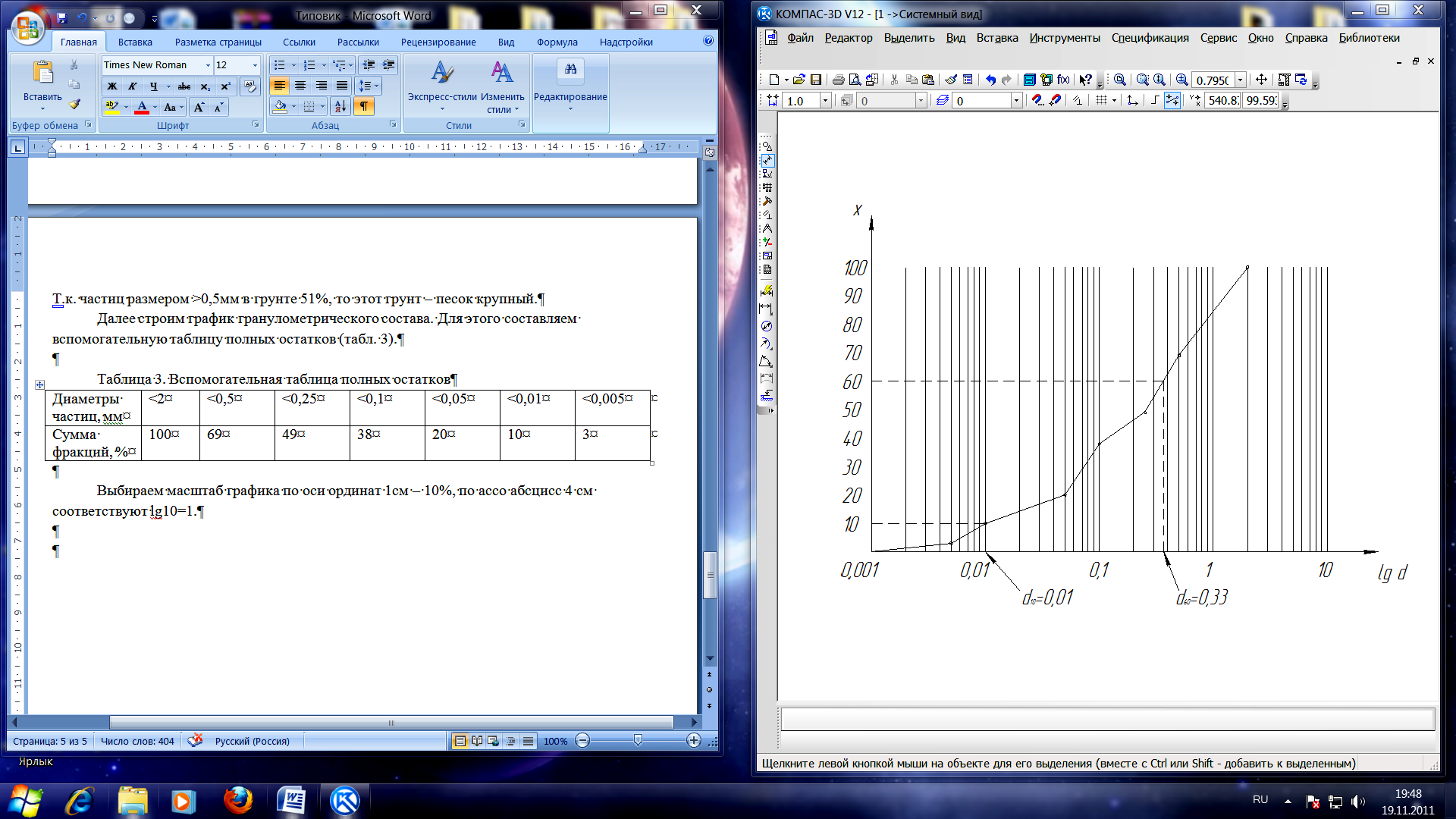

Далее строим график гранулометрического состава (рис.3). Для этого составляем вспомогательную таблицу полных остатков (табл. 3).

Таблица 3. Вспомогательная таблица полных остатков

|

Диаметры частиц, мм |

<2 |

<0,5 |

<0,25 |

<0,1 |

<0,05 |

<0,01 |

<0,005 |

|

Сумма фракций, % |

100 |

69 |

49 |

38 |

20 |

10 |

3 |

Выбираем масштаб графика по оси ординат 1см – 10%, по ассо абсцисс 4 см соответствуют lg10=1.

Рисунок 3. Суммарная кривая гранулометрического состава

Определим степень неоднородности гранулометрического состава по формуле:

Сu=d60/d10, (1)

Сu= 0,33/0,01 = 33

Грунт неоднородный, суффозионно неустойчивый.

Определим ориентировочное значение коэффициента фильтрации k(м/сут). Для песков со степенью неоднородности меньше 5 иd10больше 0,1, он определяется по формуле:

k = Cd210, (2)

где С– эмпирический коэффициент, зависящий от гранулометрического состава, С=400…1200.

В остальных случаях значение kопределяют по таблицам средних значений или экспериментально. Для заданного песка (средней крупности) определяемk=10…30 м/сут.

Высота капиллярного поднятия определяется по формуле:

hK = C/(ed10), (3)

где е – коэффициент пористости, е = 0,66 д.ед. для песка средней крупности,

С – эмпирический коэффициент, примем С = 0,3.

hK = 0,3/(0,660,01) = 45 см.

Рисунок 4. Инженерно-геологические элементы.

За инженерно-геологический элемент принимают некоторый объем грунта одного номенклатурного вида, однородного по свойствам и состоянию. Этот объем может быть представлен слоем или частью слоя, линзой, прослоем, иногда целой пачкой ритмично перемежающихся слоев или прослойков.

Основанием для выделения ИГЭ служат следующие показатели свойств и состояния грунта:

- для песчаных грунтов: гранулометрический состав и коэффициент пористости;

- для глинистых грунтов: число пластичности, показатель текучести, коэффициент пористости, влажность.

Дополнительно могут быть использованы такие показатели как модуль деформации, сопротивление сдвигу и другие.

Инженерно-геологические элементы (ИГЭ) в пределах пробуренной толщи:

Песок пылеватый, средней плотности, с глубины 1м водонасыщенный, (mlQIV).

Песок средней крупности, водонасыщенный, (mlQIV).

Песок пылеватый, средней плотности, водонасыщенный, (mlQIV).

Суглинок ленточный, мягкопластичный, (lgQIII)

Суглинок слоистый, полутвердый, (lgQIII)

Супесь слоистая, пластичная, (lgQIII)

Песок гравелистый, плотный, водонасыщенный, (gQIII)

Суглинок с гравием, галькой, полутвердый, (gQIII).

Суглинок с гравием, тугопластичный, (gQIII)

Глина голубая, полутвердая €1.

1.5. Коренная порода — это магматическаяилиосадочная горная порода, не подвергшаяся существенному изменениювыветриваниемиденудациейпосле выхода на земную поверхность, т.е. породы, залегающие под четвертичными отложениями.

Коренной породой в представленном разрезе является слой голубой глины (€I). Кровля слоя падает по направлению от скв. 2 (глубина залегания – 25,1м) к скв. 6 (глубина залегания –23,7м). Расчлененность пласта коренной породы на данном разрезе не наблюдается. Данная коренная порода является довольно устойчивым основанием.

1.6. Категория сложности инженерно-геологических условий устанавливаем по геоморфологическим условиям и геологическим факторам: II(средней сложности).

Геоморфологические условия – площадка в пределах нескольких геоморфологических элементов одного генезиса. Поверхность наклонная, слабо расчлененная.

Геологические факторы в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой – находится не более 4 слоев различных по литологии, залегающих наклонно, с выклиниванием. Мощностью изменяется закономерно. Существенное изменение характеристик свойств грунтов в плане или по глубине.

Гидрогеологические факторы в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой – несколько выдержанных горизонтов подземных вод, местами с не однородным химическим составом.

Слабые ИГЭ расположены в 2 слоя: 1-2-3 и 7.