Основы инженерного творчества(Суздальцев А.И

.).pdfте реализации и эффективности большинство из них уступает тому, которое и составило предмет изобретения. Как видим, изобретения второго уровня уже требуют перебора нескольких десятков вариантов для поиска наилучшего, но не требуют для этого ни специальных знаний, ни глубокого знакомства с другими отраслями техники. Поэтому такие изобретения могут быть сделаны любым рядовым инженером с использованием традиционного метода проб и ошибок.

Изобретения первого и второго уровней являются наиболее массовыми. На их долю приходится свыше 80 % всего патентного фонда.

Третий уровень составляют изобретения, в которых техническое противоречие преодолевается путѐм полного изменения, по крайней мере, одного из главных элементов системы. Такие изобретения уже трудно выполнить методом перебора, т. к. удачное решение здесь прячется среди сотен других. Причѐм чаще всего приходится привлекать технические средства и приѐмы из других областей техники.

Примером изобретения третьего уровня является всем известная сейчас шариковая авторучка (задача 4). Непосредственным еѐ прототипом являлась перьевая авторучка, которая характеризовалась целым букетом технических противоречий. Для экономного расходования чернил кончик пера авторучки должен быть достаточно тонким, так же как и капилляры, соединяющие перо с резервуаром для чернил. Но при этом, если авторучка не используется хотя бы несколько дней, чернила в капиллярах пересыхают, и она перестаѐт писать и требует промывки. Кроме того, тонким пером невозможно писать на волокнистой бумаге. Оно или вообще прорывает еѐ, или срывает с неѐ отдельные волокна, и перо начинает мазать. То же происходит, если перо или бумага запылены.

Качество перьевых авторучек определялось тем, насколько удачно был достигнут компромисс между противоречивыми требованиями экономии чернил, тонкого и отчѐтливого письма и высокой надѐжностью, устойчивостью к пересыханию чернил и «мягкостью» письма. Но полностью устранить эти противоречия перьевая конструкция не позволяла. Противоречия были сняты путѐм замены пера маленьким шариком, а чернил – достаточно густой пастой. Конечно, от идеи до реализации пришлось пройти достаточно трудный путь. Необходимо было отработать конструкцию пишущего узла, чтобы шарик, имея возможность свободно вращаться во всех направлениях, не выпадал наружу и не проваливался внутрь при нажиме на бумагу, подобрать подходящий состав и консистенцию пишущей пасты, а

100

главное, разработать такую технологию изготовления пишущей вставки, которая обеспечивала бы их дешевизну, т.к. вторичная заправка пишущих узлов пастой нежелательна, гораздо проще и удобней заменять всю пишущую вставку. Другим примером этого уровня является винтовая пара (а.с. СССР № 154459).

Четвѐртый уровень составляют пионерские изобретения, не имеющие прямых аналогов. Они воплощают новые технические идеи, которые базируются на новейших научных открытиях, использовании достаточно тонких и малоизвестных физических или химических эффектов. Изобретения такого уровня практически невозможно осуществить методом слепого перебора. Во-первых, потому что вариантов слишком много – тысячи или десятки тысяч. А вовторых, потому что для генерирования этих вариантов недостаточно знания технических средств и приѐмов, даже выходящих за пределы данной области техники. Приходится обращаться не к техническим, а к научным знаниям. А для воплощения таких изобретений практически всегда необходимо проведение специальных прикладных НИР.

Примерами изобретений четвѐртого уровня могут служить гидролокатор, радиолокатор, долговременное запоминающее устройство для ЭВМ типа «Винчестер». А более конкретным примером является задача 5: способ контроля износа двигателя (а. с. СССР № 260249). Раньше контроль износа вели путѐм отбора пробы масла и определения в них металлических частиц. По указанному авторскому свидетельству в масло добавляют люминофоры и по изменению свечения (мелкие частицы металла гасят свечение) непрерывно контролируют концентрацию частиц металла. Исходный способ изменѐн полностью. Использованный физический эффект менее известен, чем в предыдущем изобретении.

Пятый уровень является высшим. Такие изобретения базируются на новейших научных открытиях и воплощают те или иные направления практического применения этих открытий. Как правило, изобретения пятого уровня открывают собой целые новые отрасли техники. Примерами могут служить изобретение телефона, механической звукозаписи (грампластинки), магнитной звукозаписи (магнитофона), радио, телевидения, транзисторов, ЭВМ, лазеров и т.п. Здесь может возникнуть вопрос: где грань между изобретениями четвѐртого и пятого уровней? Почему, например, изобретение магнитофона мы отнесли к пятому уровню, а гораздо более сложного устройства, основанного на том же принципе, – магнитного диска для долговременного хранения цифровой информации – к четвѐртому уровню?

101

Ответ содержится уже в самой формулировке вопроса. Магнитофон, конечно, гораздо проще по устройству, чем «винчестер». Но магнитофон впервые воплотил в себе принцип магнитной записи информации. До этого был известен только механический способ записи звуковых сигналов, изобретѐнный ещѐ Эдисоном (его фонограф с примитивным восковым валиком в качестве носителя информации также следует отнести к изобретениям пятого уровня, т.к. именно с него началась мощная индустрия грамзаписи, которая просуществовала, непрерывно совершенствуясь, практически целый век). Именно магнитофон является прародителем сравнительно медленных устройств записи цифровой информации на магнитной ленте, гораздо более быстрых – на магнитных барабанах и, наконец, на более компактных и удобных в эксплуатации магнитных дисках (дисковые внешние запоминающие устройства ЭВМ третьего поколения). До изобретения «винчестера» оставался только один шаг – необходимо было резко (не менее, чем на один-два порядка повысить плотность записи и усовершенствовать устройства позиционирования магнитных головок, чтобы сделать устройство записи цифровой информации на магнитный диск настолько компактным, чтобы его можно было встраивать в настольную ЭВМ. А без этого устройства невозможно было бы появление современных персональных компьютеров, без которых трудно представить современное общество. Частным примером изобретений этого уровня является а.с. СССР № 412397 (задача

6): «Применение монокристаллов сплавов медь – алюминий – никель и медь – алюминий – марганец в качестве твѐрдого рабочего тела для преобразования тепловой энергии в механическую путѐм изменения его упругих свойств при колебании температуры».

Таким образом, изобретения пятого уровня – это первые применения в технике вновь открытых физических принципов и закономерностей. Изобретения же четвѐртого уровня – это новые направления технического использования уже известных и применявшихся в каких-то областях техники физических принципов, эффектов и закономерностей. Причѐм по сложности реализации изобретения четвѐртого уровня часто превосходят те изобретения пятого уровня, которые можно считать их предшественниками (но не прототипами, прототипов у них нет).

Во всем мире ежегодно регистрируется около миллиона новых изобретений. Но из них лишь десятки можно отнести к четвѐртому уровню и лишь единицы – к пятому. Но, несмотря на то, что они столь редки, именно они движут научно-технический прогресс. Хотя, конечно, нельзя сбрасывать со счѐта и изобретения низших уровней. Без них невозможно было бы повседневное совершенствование тех-

102

ники и технологии во всех отраслях. Но новые поколения техники и новые технологии появляются в результате изобретений четвѐртого и пятого уровней.

Для изобретений первого и второго уровней не нужна какая-то специальная технология технического творчества. Они делаются в процессе обычных инженерных и конструкторских разработок. Изобретения третьего уровня хотя и возможны без использования специальных технологий, повышающих эффективность инженерного творчества, но доступны не каждому, так как требуют широкого технического и научного кругозора, выходящего далеко за пределы какой-то узкой отрасли науки и техники, упорства и настойчивости. Например, при изобретении лампочки накаливания Эдисон перепробовал в качестве материала для нити накаливания тысячи различных материалов, а при изобретении щелочного аккумулятора проделал около пяти тысяч опытов! Не у каждого хватит терпения, настойчивости, да и финансовых возможностей, чтобы провести такую гигантскую работу. Что же касается изобретений высших уровней, то далеко не каждый может не только решить, но и сформулировать соответствующую техническую задачу. Такие задачи рождаются, как правило, в результате выполнения длительных и серьѐзных научных исследований в фундаментальной или прикладной науке. А для их решения традиционный метод проб и ошибок вообще неприменим. ТРИЗ предназначен именно для решения таких задач, т. е. задач с третьего по пятый уровень. В обобщѐнном виде уровни изобретательских задач приведены в таблице 3.1.

Таб-

лица 3.1

Уровни изобретательских задач

Номер |

вание |

Признаки уровня |

Цена |

Пример |

|

уровня |

вня |

проб |

|||

|

|

||||

1 |

В объеме одной |

объект не |

101 - 102 |

А.С. а.с. СССР |

|

|

профессии |

изменяется |

|

№ 317707 |

|

|

В объеме |

объект изменяет- |

|

А.С. а.с. СССР |

|

2 |

одной |

102 - 103 |

№ 252549, |

||

|

отрасли |

ся не сильно |

|

А.С. № 715406 |

|

|

|

|

|||

3 |

На стыке |

объект изме- |

103 - 104 |

А.С. а.с.СССР |

|

|

отраслей |

няется сильно |

|

№ 154459 |

|

4 |

Наука |

объект изменяя- |

104 - 105 |

А.С. а.с. СССР |

|

|

|

ется полностью |

|

№ 260249 |

|

5 |

Открытия |

изменяется вся |

105 - 106 |

А.С. а.с. СССР |

|

|

|

техническая |

|

№ 412397 |

103

система

3.1.2. Фундаментальный закон развития технических систем

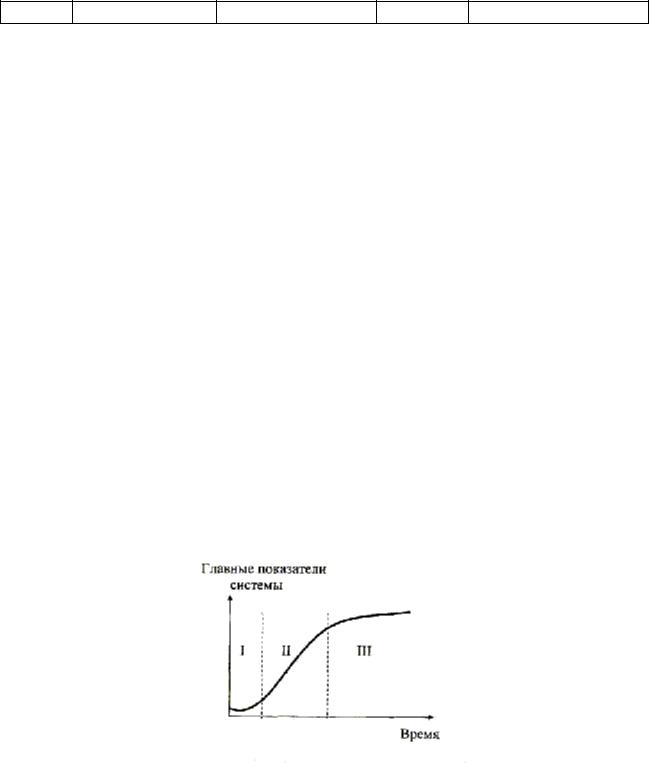

Как отличить сильное и эффективное решение от слабых и малоэффективных? Эта проблема только на первый взгляд кажется простой. Дело в том, что на принципиальном уровне и сама задача, и еѐ возможные решения в достаточной степени абстрактны. Они освобождены от технических деталей, а потому преимущества и недостатки того или иного решения далеко не всегда очевидны. Чтобы оценить достоинства и недостатки того или иного решения, часто приходится домысливать способы их технической реализации. Но и этого ещѐ недостаточно. Необходимо ещѐ иметь критерии сравнения, выделять из них главные и второстепенные. А это можно сделать, только зная основные закономерности развития технических систем [2, 19, 20]. Развитие технических систем, как и любых других систем, подчиняется общим законам диалектики. Однако применительно к техническим системам они имеют свою специфику. Если рассматривать процесс развития любого класса технических систем от момента зарождения и до вытеснения их системами принципиально нового типа, то такой процесс в общем случае можно отобразить S-образной кривой (рис. 3.1). Она показывает, как меняются во времени основные технико-экономические показатели систем во времени.

Рис. 3.1. Обобщенный график развития технических систем

Конечно, у различных конкретных систем имеются свои особенности, но все они имеют три характерных участка в своѐм развитии, выделенные на рисунке штриховыми линиями. Участок I определяет начальную стадию развития системы, на которой еѐ основные харак-

104

теристики меняются медленно. Масштабы производства таких систем ещѐ незначительны, работы по их совершенствованию ведутся малыми силами, а в самой системе ещѐ много «белых пятен», отсутствуют инженерные методы расчѐтов и т. п. Затем следует участок II – быстрое совершенствование системы, одновременно сопровождаемое существенным расширением масштабов производства.

Но с какого-то момента резервы развития, заложенные в самой концепции данной системы, оказываются практически исчерпанными, и хотя сами системы достигают к этому моменту своего максимального развития и по техническим характеристикам, и по масштабам производства, и по числу специалистов, работающих над их дальнейшим совершенствованием, и по вкладываемым в эти работы материальным средствам, но подавляющее большинство таких усовершенствований, обходясь всѐ дороже, приносят всѐ менее ощутимый технический эффект, т.е. практически не отражаются на основных технических показателях системы. Это и есть главный признак наступления «старости» в развитии данной системы (участок III кривой). И здесь возможны два варианта дальнейшего развития системы. Или она постепенно вытесняется принципиально новой системой, удовлетворяющей те же потребности, но на более высоком уровне (например, замена граммофонных звуковых записей магнитными, следом за которой происходит постепенное вытеснение магнитных записей лазерными, причѐм одновременно, аналоговый способ записи заменяется цифровым), или, если к тому времени конкурирующей новой системы не создано, наступает относительная стагнация.

Технические показатели системы изменяются незначительно. Например, велосипеды не были вытеснены ни мотоциклами, ни мотороллерами, ни мопедами, а их основные технические характеристики и конструкция более чем за сто лет практически не изменились (основное развитие шло в сторону специализации велосипедов – спортивные, трековые, туристские, горные, детские и т. п., а наиболее массовые дорожные велосипеды практически не изменились).

Более того, возможен и некоторый спад технических характеристик по сравнению с рекордными достижениями, что диктуется уже экономическими факторами. Например, скорости современных парусных судов существенно отстают от скоростей лучших парусных

105

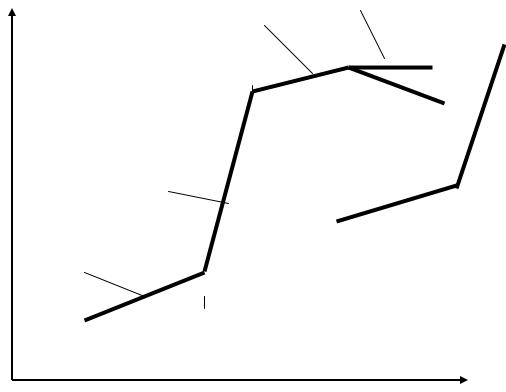

судов эпохи парусного флота (исключая спортивные гоночные малотоннажные яхты, которых во времена парусного флота и не существовало). Более детально закон развития технических систем представлен в виде графика (рис. 3.2).

Основной параметр

(показатели системы)

4

3

γ

β

2

В

1 |

α |

А

O

Время

Рис. 3.2. Закон развития технических систем

Система А: 1 – участок развития (детство); 2 – участок совершенствования и массового

внедрения (возмужания и зрелости); 3 – участок старости; 4 – участок деградации; В – новая система.

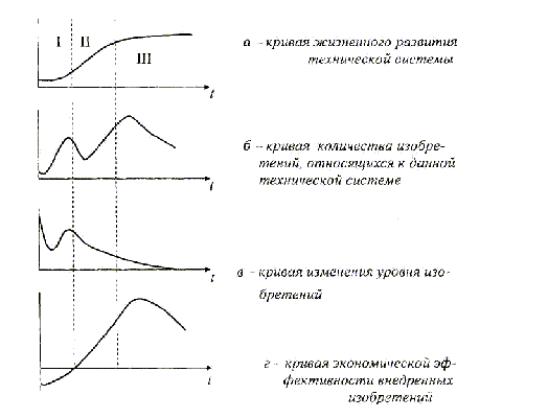

Весьма интересно сопоставить рассмотренную кривую жизненного развития технической системы с показателями изобретательской деятельности по развитию данной системы. Такое сопоставление приведено на рисунке 3.3.

Верхняя кривая (рис. 3.3, а) воспроизводит вышерассмотренную кривую жизненного развития технической системы. На остальных кривых (рис. 3.3 б, в, г) в том же масштабе времени показаны соответственно количество изобретений, относящихся к данной техниче-

106

ской системе, уровень этих изобретений и их экономическая эффективность. Из них следует, что кривая интенсивности изобретательской деятельности, относящейся к развитию данной технической системы, имеет два пика. Первый пик совпадает во времени с периодом перехода к массовому внедрению данной системы, когда новая перспективная техническая система привлекает внимание большого числа изобретателей. Затем, по мере технического совершенствования этой системы, следует некоторый спад изобретательской деятельности.

Но когда данная техническая система уже начинает устаревать, следует второй ещѐ более мощный пик изобретательской деятельности. Он объясняется стремлением продлить «жизнь» данной технической системы. В этом оказываются заинтересованы мощные финан- сово-экономические силы, связанные с производством данных систем, продвижением их на рынок и эксплуатацией. И только когда уже начинает набирать силы новая техническая система, приходящая на смену старой, интенсивность изобретательской деятельности по ней спадает уже окончательно. К этому времени старая система доведена до технического совершенства и дальнейшее совершенствование возможно лишь в области технологии еѐ производства.

Рис. 3.3. Сопоставление показателей системы

107

и изобретательской деятельности

Кривая, показывающая уровень изобретений (рис. 3.3, в) по своему характеру практически обратная предыдущей. Действительно, первые изобретения, создающие основу принципиально новой технической системы, всегда соответствуют высокому уровню (не ниже четвѐртого). По мере создания первых экспериментальных и опытных образцов новой системы уровень изобретений быстро снижается и лишь в период промышленного освоения и детальной технической проработки системы уровень изобретений вновь растѐт и образует небольшой пик. При этом изобретения высокого уровня связаны здесь не столько с конструктивными характеристиками самой системы, сколько с созданием и совершенствованием технологии еѐ промышленного производства.

Далее следует уже неуклонное снижение уровня изобретений, поскольку становление самой технической системы и технологии еѐ промышленного производства в основном завершено и остаѐтся лишь возможность всѐ более мелких усовершенствований. Но именно на этот период приходится пик экономической эффективности от внедрения изобретений, что объясняется тем, что к этому времени производство данных технических систем достигает максимального объѐма и даже мелкие усовершенствования производства (ввиду больших объѐмов производства) приносят большую экономическую выгоду. В начальный же период, когда новая техническая система только зарождается, а изобретения имеют самый высокий уровень, их экономическая эффективность отрицательна.

Действительно, создание экспериментальных и опытных образцов системы, реализующих эти изобретения, требуя существенных экономических затрат, не приносят никакого дохода. И такое положение сохраняется вплоть до освоения промышленного выпуска этих систем. Лишь реализация первых промышленных партий новой системы позволяет окупить первоначальные затраты и получить доход, уровень которого возрастает по мере наращивания объѐмов производства и реализации данной системы.

Анализ этих кривых весьма поучителен и полезен.

Во-первых, прогнозируя развитие новой технической системы на еѐ начальном этапе (стадия 1), следует ориентироваться не столько на еѐ потенциальные возможности, сколько на состояние предшествующей ей технической системы. Если предшествующая система ещѐ не достигла третьей стадии, то каковы бы ни были преимущества новой

108

системы, она не будет внедряться до тех пор, пока не начнѐт «вымирать» предшествующая система. Причѐм причинами этого «вымирания» чаще всего являются экономические, экологические или даже общественно-политические причины, а не еѐ техническая отсталость.

Во-вторых, прогнозы о выходе системы на третью стадию и начале еѐ «вымирания» чаще всего или совсем не сбываются, или сбываются с большим запаздыванием (исключение составляет, пожалуй, лишь современное развитие информационных и электронновычислительных систем, где смена поколений происходит даже быстрее, чем это прогнозировалось). Это объясняется большой инерцией, которую набирают любые массовые технические системы в своѐм развитии. Слишком большие и мощные промышленно- экономичес-кие группы оказываются заинтересованными в «продлении жизни» технической системы в период приближения еѐ развития к третьей стадии.

В-третьих, такой анализ показывает несовершенство современной патентной системы и существующих систем экономического стимулирования изобретательской деятельности, которые не только не стимулируют изобретений высоких уровней, но делают такие изобретения заведомо убыточными для изобретателей, и поощряет мелкие непринципиальные изобретения низших уровней, направленных на «продление жизни» уже технически устаревших систем.

Если же проследить развитие нескольких сменяющих друг друга систем, то можно выявить ещѐ одну важную закономерность: новая система, сменяющая старую, как правило, не просто является более совершенной технически или базируется на новой элементной базе, но и помимо функций старой системы выполняет другие функции, которые либо отвечают вновь возникшим потребностям, либо выполнялись другими системами. Таким образом, в функциональном смысле старая система становится одной из функциональных подсистем новой системы.

Рассмотренная закономерность носит фундаментальный характер и еѐ можно рассматривать как фундаментальный закон развития технических систем. Его можно сформулировать следующим образом.

В своѐм развитии техническая система проходит три стадии: становления, широкого практического применения и морального старения. Далее происходит либо стагнация системы на достигнутом уровне, либо она заменяется качественно новой технической системой, становясь одной из еѐ функциональных подсистем.

109