- •Глава I. Эргономика — научная и проектировочная дисциплина......................25

- •Глава III. Принципы эргономического анализа трудовой и

- •Глава IV. История возникновения эргономики и

- •Глава V. История развития эргономики в ссср и России...................................123

- •Глава VII. Рабочая система и основные задачи ее

- •7.8. Проектирование рабочей (производственной)среды................................................................................269

- •Глава VIII. Проектирование "дружественных" к пользователю

- •Глава IX. Развитие теории и практики проектирования систем

- •Глава I

- •Глава II

- •2.5.3. Математическое моделирование деятельности человека-оператора

- •2.5.4. Моделирование систем "человек—машина" в эргономике

- •Глава III

- •3.3.3. Преодоление альтернативы между концепциями открытого и закрытого контуров управления движениями

- •3.4.1. Характеристика зрительных образов

- •3.4.3. Микроструктурный анализ когнитивных процессов

- •Глава IV

- •4.1.2. Система организации производства и труда ф.Тейлора и формирование предпосылок возникновения эргономики

- •4.1.3. Новые подходы к изучению человека и малых групп на производстве в начале XX века

- •4.2. Зарождение и формирование эргономики

- •4.2.1. Возникновение эргономики в Англии и создание Международной эргономической ассоциации

- •4.2.2. Формирование исследований человеческих факторов в технике в сша

- •4.2.3. Организационное оформление эргономического движения в европейских и других странах мира

- •Глава V

- •5.1. Является ли Россия родиной эргономики?

- •5.1.1. Духовная и интеллектуальная атмосфера возникновения эргономики в России в 20-е годы

- •5.1.2. Концепции проектной культуры 20-х годов — предвестники эргономики

- •5.1.3. Формирование предпосылок возникновения эргономики в России на рубеже конца XIX—начала XX века

- •5.1.4. Зарождение эргономики в России в 20—30-х годах

- •5.2. Общая характеристика начального этапа развития инженерной психологии

- •5.3. Возрождение эргономики

- •5.4. Эргономические исследования и разработки вниитэ и его филиалов

- •5.5. Почему два содерджательных этапа формирования эргономики в 20-30-е и 60-80-е годы не привели к нормальному ее развитию в нашей стране?

- •Глава VI

- •6.1. Эргономика в промышленности

- •6.2. Эргономика в сельском и лесном хозяйстве

- •6.3. Эргономика в строительстве, архитектуре и дизайне оборудования зданий и помещений

- •6.4. Авиационная эргономика

- •6.5. Эргономика наземных средств транспорта и среды движения

- •6.6. Эргономика технически сложных потребительских изделий

- •6.7. Эргономика для инвалидов и пожилых людей

- •6.8. Космическая эргономика

- •6.9. Военная эргономика

- •6.9.1. Общая характеристика военной эргономики на примере сша

- •6.9.2. Эргономика в нато

- •6.10. Стандартизация в эргономике

- •6.11. Подготовка кадров в области эргономики

- •Глава VII

- •7.1. Понятие "рабочая система" и эргономические принципы ее проектирования

- •7.2. Распределение функций

- •7.3. Проектирование рабочих задач

- •7.4. Проектирование работ

- •7.5 . Проектирование рабочего пространства и рабочего места

- •7.5.1. Общие положения

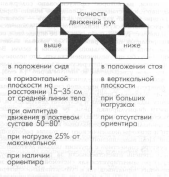

- •7.5.2. Рабочие положения, позы и движения

- •7.5.3. Расчет параметров рабочего места и его элементов

- •7.5.4.Рабочая поверхность

- •7.5.5.Рабочие сиденья

- •7.6. Рабочий инструмент

- •7.7. Проектирование интерфейса

- •7.7.1. Построение информационных моделей

- •7.7.2. Кодирование информации

- •7.7.3. Средства отображения информации

- •7.7.4. Органы управления

- •7.8. Проектирование рабочей (производственной) среды

- •7.9. Специфика оценки проекта рабочей системы и его реализации

- •Глава VIII

- •8.1. Эргономика аппаратных и программных средств вычислительной техники

- •8.2. Эргономические исследования и разработки средств ввода информации

- •8.3. Работа с дисплеями и требования к ним

- •8.4. Организация компьютеризованных рабочих мест и планировка помещений

- •8.5. Организация диалога человека и эвм

- •8.5.1. Основные принципы проектирования диалога "человек—эвм"

- •8.5.2. Требования к интерфейсу пользователя

- •8.5.3. Рекомендации по созданию графических интерфейсов пользователя

- •Глава IX

- •9.2. Социально-гуманитарные основания изменения инженерного проектирования систем "человек—машина"

- •9.3. Формирование человекоориентированного проектирования

- •9.3.1. Как умерить крайности технико-центрированного проектирования?

- •9.3.2. Новый тип проектирования

- •9.4. Исследования духовного роста человека — зона ближайшего развития человекоориентированного проектирования

- •9.4.1. Метафора духовного роста и развития человека

- •9.4.2. Вертикаль духовного развития

- •9.4.3. Геном (двойная спираль) духовного развития

- •1. Органы зрения

- •2. Органы слуха

- •3. Другие органы чувств

- •4. Приборы, средства индикации

7.2. Распределение функций

При проектировании рабочих систем важное место отводится распределению функций между человеком и машиной. Этому предшествуют:

1) анализ возможностей и ограничений как человека, так и машины при выполнении ими функций в рабочей системе;

2) выбор между человеком и машиной в отношении выполняемых функций;

3) оптимизация соотношения между функциями человека и машинными функциями.

Исходными данными для распределения функций являются назначение рабочей системы и условия ее функционирования. Нередко системы должны выполнять задачи, конкурирующие между собой. В этих случаях нахождение компромисса представляет предварительное условие распределения функций. Одни функции передаются человеку, другие — техническому средству и/или программному обеспечению, но чаще всего они выполняются ими совместно. В последнем случае функции должны быть не просто переданы одному или другому, а разделены между человеком и машиной. Требования к выполнению человеком своих функций зависят от уровня автоматизации системы.

Распределение функций определяет качество не только функционирования рабочей системы, но и рабочей жизни людей. В идеале человеку должны быть отведены только те функции, выполнение которых положительно влияет на его здоровье, благополучие и безопасность, все другие должны быть переданы машине. Распределение функций признается в эргономике удовлетворительным, если рабочая нагрузка человека допустима (близка к оптимальной), а работа осмысленна, мотивирована, приносит удовлетворение.

7.3. Проектирование рабочих задач

Рабочие задачи и действия человека с производственным оборудованием составляют основное содержание проектирования рабочих систем, включая и проектирование взаимосвязанной групповой деятельности. Цель анализа и проектирования задач — создание основы интеграции человека и машины в единую систему [ 1 ].

В эргономике используется много терминов для обозначения анализа и проектирования рабочих задач. В России этой сфере научного исследования и проектирования можно поставить в соответствие, если не вдаваться

236

эргономики, на которое сфокусировано содержание международного стандарта. "Поведение можно определить очень широко как любую активность — когнитивную, физиологическую, психомоторную — человеческого организма... Деятельность, как мы ее определяем, есть мотивированная целью работа и как таковая является частью (хотя и значительной) поведения в целом. Возможно, было бы преувеличением сказать, что человеческие факторы в технике интересуются только деятельностью, но такое утверждение во многом верно" [2, с.38].

Всякое целесообразное действие представляет решение конкретной задачи, имеющей смысл для выполняющего его человека. Определяющими для проектирования рабочих задач служат цель и результат деятельности. От четкости формулировки цели, ее характера, степени субъективной осознанности, личной значимости зависят функциональные и эмоциональные компоненты деятельности и психофизиологического состояния работающих людей. Цель выполняемой человеком работы и ее место в структуре совместной с другими людьми деятельности задают степень ответственности за результаты труда, которая регламентируется как системой социально-экономических нормативов, так и субъективными критериями работающего. При повышенной степени личностной ответственности возможно возникновение эмоциональной напряженности, тревоги, отрицательно влияющих на деятельность и здоровье человека.

Содержание цели, конкретизирующееся в системе задач, разнообразии последних, возможности выбора и смены способов действия, и мера ответственности за результат деятельности относятся к факторам, создающим предпосылки для развития личности в трудовом процессе. Проектировщику важно определить, что именно делает работу содержательной и интересной для человека, и на этой основе строить каждую рабочую задачу и деятельность, ответственность за выполнение которых возлагается на человека. До тех пор, пока задача не представляет собой "вызов" работающему человеку, он не станет использовать ни своей гибкости, ни своей способности рассуждать, он не станет обучаться или брать на себя ответственность, не будет эффективно вмешиваться в функционирование рабочей системы. Мотивация, задействующая потенциальные возможности человека, должна быть заключена в самой задаче. Проектируя же рабочие системы так, чтобы человек делал как можно меньше, мы тем самым исключаем и всякий интерес к работе [3].

Не следует, однако, упускать из виду, что имеется немало людей, выполняющих монотонную работу в навязанном темпе более охотно, чем ту, где надо самому проявлять инициативу и активность (рис. 7-1, 7-2). Современный человек все еще подвержен соблазну потерять свободу, "превратившись в маленький винтик машины: не в свободного человека, а в хорошо накормленный и хорошо одетый автомат" [4, с.9]. В современном производстве имеется немало видов работ, для которых иногда специально отбирают людей, имеющих подобную предрасположенность.

237

Действие одновременно целесообразно и предметно. В действии субъект, движение и предмет смыкаются в единое психофизиологическое и психофизическое образование. Для того, чтобы стать управляемым, действие должно быть ощущаемым. Процессы построения действия и управления им основаны на двух видах чувствительности: чувствительности к ситуации и чувствительности к исполнению. Экспериментальные исследованияпоказали, что чередование обеих форм чувствительности происходит несколько раз в секунду с интервалом 125 — 250 мс. И это не просто свидетельство об обратных связях, с помощью которых поступает информация о мере соответствия действия инициировавшей его программе, хотя это, конечно, тоже существенно. Показания обеих форм чувствительности должны быть сопоставлены друг с другом и со стоящей перед субъектом двигательной задачей. Значит, от него требуется решение рефлексивной задачи в микроинтервалы времени, за которые нужно принять решение о сохранении или изменении способа управления и построения действия. Применительно к таким интервалам не может быть и речи о сознательной координации этих сложных процессов. Тем не менее координация происходит и осуществляется не извне, а средствами самого действия, которое становится из реактивного чувствительным и рефлексивным. '.'Действие содержит в себе не только элементы реактивности и чувствительности, но также и элементы памяти, предвидения и оценки. Без предвидения, т.е. без цели, оно не может начаться, без памяти оно не может закончиться, без оценки и контроля оно лишь случайно может быть эффективным. Действие является средством связи между собой настоящего, прошедшего и будущего" [5, с.38].

Проектируя способы выполнения рабочих задач, важно иметь в виду, что действие внутренне ритмично, и этот ритм составляет его внутреннюю, субъективную картину, которую Б.Д.Эльконин называет "дыхание действия". Чем заканчиваются усилия гребца, его напряженная работа с веслами? Тем, что некоторое время лодка идет сама, т.е. "действием" самой лодки. "Это действие" самой лодки есть условие "попадания" гребца в состояние движения вне собственного усилия. И только теперь ему открывается образ движения и его пространство (водоем, берега и т.д.), он может заметить и оценить

238

изменения в ситуации (например, поднявшуюся волну или какое-либо препятствие), а заметив эти изменения, спланировать или скорректировать следующий гребок и перейти к следующему усилию. Такова природа всех так называемых инструментальных (да и иных) навыков, т.е. действий, при которых инструмент "работает" как бы сам, своей силой, четко осуществляет свое действие, а не "логику руки" действующего. Лишь в этом случае работа инструмента видна действующему, т.е. у него сформирован образ действия [6].

Проектирование рабочих задач и деятельности обусловливает формирование функционального состояния человека и уровень напряженности деятельности, динамику состояний работоспособности. Функциональное состояние человека формируется и активно преобразуется в деятельности, оказывая при этом влияние на успешность ее выполнения. Оно характеризуется степенью актуализации психофизиологических ресурсов индивида, потребовавшихся для выполнения стоящих перед ним задач. Функциональное состояние — качественно своеобразный ответ функциональных систем разных уровней на внешние и внутренние воздействия в процессе деятельности. Состояния, которым сопутствуют комплексы субъективных переживаний, многочисленны: усталость, вялость, бессилие — при утомлении; скука, апатия, сонливость — при монотонии; тревога, нервозность, переживание опасности и страха — при повышенной эмоциональной напряженности [7].

К особому виду функционального состояния относится утомление, вызванное временным снижением работоспособности под влиянием продолжительной или интенсивной нагрузки и приводящее к снижению ее эффективности. При этом работоспособность рассматривается как потенциальная возможность человека выполнять целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в течение определенного времени, а рабочая нагрузка — как количественные характеристики деятельности различных физиологических систем или организма в целом, требуемые для успешного достижения трудовой цели. Нагрузка определяется не только требованиями деятельности, но и зависит от функционального состояния человека. Различают нагрузку:

1) умственную, зависящую от сложности и числа проблемных ситуаций;

2) физическую, связанную с силой, быстротой, координи-рованностью и интенсивностью рабочих движений;

3) зависящую от субъективной значимости деятельности для человека.

Проектирование рабочих задач выходит на то, что Г.Селье уже в 1935 г. определил как "эмоциональный стресс": "Факторы, вызывающие стресс — стрессоры — различны, но они пускают в ход одинаковую в сущности биологическую реакцию стресса... Стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявление ему требования" [8, с.105].

С точки зрения стрессовой реакции не имеет значения, приятна или неприятна ситуация, с которой мы столкнулись. Важна лишь интенсивность в перестройке или в адаптации. Мать, которой сообщили о гибели в боюее единственного сына, испытывает страшное душевное потрясение. Если много лет спустя окажется, что сообщение было ложным, и сын неожиданно войдет в комнату целым и невредимым, она почувствует сильнейшую радость. Специфические результаты двух событий — горе и радость — совершенно различны, даже противоположны, но их стрессорное действие — неспецифическое требование приспособления к новой ситуации — может быть Одинаковым.

Не любое перенапряжение ведет к нарушению нервной деятельности и управляемых ею систем и органов. Г.Селье называл стресс острой и необходимой приправой к жизни. Стресс поднимает уровень бодрствования, активизирует мышечную и психическую активность. "Опасна не перегрузка, не деятельность, не возбуждение или даже отрицательные эмоции сами по себе. Опасно систематическое превышение возможностей, заложенных в механизмах саморегуляции" [9, с.63].

Проблема стресса настолько сложна, что и по сей день ведутся дискуссии о подходах к его определению и соответственно методах его изучения. Выделяют три основных определения, или модели, стресса. По первому стресс рассматривается как реакция или целостная структура реакций человека, т.е. он выступает как зависимая переменная. Второй подход трактует стресс как независимую переменную или внешний стимул. В третьем подходе стресс рассматривается как динамический психофизиологический процесс взаимодействия внешнего стимула и ответа на него. "В современных моделях подчеркивается ключевая роль несоответствия между требованиями, предъявляемыми к человеку, и его возможностями справиться с ними. По всей видимости, это именно те направления, по которым будут развиваться в будущем перспективные подходы к анализу стресса" [10]. Для проектирования рабочих систем важно знать, происходит ли ухудшение деятельности как реакция на стресс. Решение этой проблемы сопряжено с определенными сложностями. Во-первых, многие стрессоры (например, шум) приводят к неоднозначным эффектам — повышению, снижению уровня выполнения деятельности или не оказывают ощутимого воздействия на нее. Характер изменений обусловливается типом задачи, временными и индивидуальными факторами. Во-вторых, в силу значительных индивидуальных и личностных различий весьма сомнительным представляется определять стресс в качестве главной причины ухудшения выполнения деятельности. В-третьих, оценивать выполнение деятельности можно по-разному [10].

Развитие теории и практики проектирования рабочих задач позволило сформулировать ряд практических рекомендаций. Эргономически спроектированные задачи должны:

1) облегчать их выполнение;

2) способствовать сохранению здоровья и обеспечивать безопасность работающих людей;

3) создавать предпосылки для развития умений и способностей;

4) способствовать благополучию работающих людей.

При проектировании задач следует избегать:

239

1) чрезмерных или слишком малых рабочих нагрузок, ведущих к неоправданному или избыточному напряжению и утомлению, к ошибкам или скуке;

2) чрезмерной повторяемости в действиях человека, приводящей к монотонности, пресыщению или скуке и к неудовлетворенности работой;

3) чрезмерного подстегивания быстроты выполнения задачи;

4) работы в полном одиночестве без всякой возможности социальных контактов.

В международном стандарте определены характеристики хорошо спроектированных задач, которые должны:

♦ опираться на опыт и способности конкретных групп работающих людей;

♦ обеспечивать использование большого числа умений, способностей и разнообразия видов деятельности;

♦ предусматривать, чтобы выполняемые задачи представляли целостные единицы работы, а не ее фрагменты;

♦ гарантировать, что задачи и деятельность по их выполнению вносят существенный вклад в функционирование рабочей системы и что работающий человек это осознает;

♦ предусматривать определенную свободу выбора работающему человеку в принятии решений, темпа и способа выполнения работы;

♦ обеспечивать достаточную обратную связь на языке, понятном работающему человеку;

♦ создавать условия для развития имеющихся навыков и приобретения новых.

Эргономическое проектирование задач и деятельности человека сталкивается с проблемами принципиального характера. При проектировании рабочих систем необходимо точно различать формализуемые и неформа-лизуемые компоненты деятельности. Это трудная задача поиска закономерностей постоянного изменения соотношения этих компонентов при создании и введении все новых и новых рабочих систем. Сложность проектирования рабочих задач и человеческой деятельности связана и с тем, что трудно и не всегда возможно прогнозировать поведение и потенциальные возможности людей, особенно в нестандартных ситуациях. Имеются и другие трудности. Однако, как заметил один ученый, пока ведутся рассуждения о сложностях проектирования задач и человеческой деятельности, инженеры и проектировщики практически его осуществляют и не всегда наилучшим образом, а часто во вред человеку и обществу.