laboratornye_raboty / №28 Радиоактивные излучения. Защитные свойства материалов

.pdf

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"ВОРОНЕЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ им. Н.Н. БУРДЕНКО"

КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ ФИЗИКИ

Методические указания студентам по теме лабораторного занятия

РАДИОАКТИВНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Воронеж 2009

РАЗДЕЛ: ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

ТЕМА: Радиоактивные излучения. Исследование защитных свойств материалов.

ЦЕЛЬ: Изучить свойства радиоактивных излучений, их ионизирующую и проникающую спо-

собности. Знать особенности взаимодействия излучений с живым организмом. Оценить важность экологических проблем, связанных с защитой природы и человека от действия ионизирующих излучений.

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: Научиться работать с дозиметрами, уметь определять радиоак-

тивный фон и интенсивность излучения от радиоактивного источника. Уметь подобрать толщину материала, предложенного для защиты от радиоактивного излучения, и пра-

вильно оценить радиационную опасность.

МОТИВАЦИЯ ТЕМЫ: Широкое использование в диагностике и терапии ряда заболеваний ио-

низирующих излучений придает особую актуальность разделу радиационной медицины.

Студент медицинского вуза должен быть компетентен не только в вопросах профессио-

нального использования данного физического фактора, но иметь четкое представление о хранении радиоактивных изотопов, их утилизации, способах защиты себя и пациента от действия ионизирующих излучений.

I. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ.

Задание 0.

Повторить теоретический материал школьного курса физики, раздел "Радиоактивность" по сле-

дующей схеме:

1.Явление радиоактивности.

2.Понятие о радиоактивном распаде.

3.Принципы действия приборов для регистрации элементарных частиц.

Задание 2.

Изучить теоретический материал занятия, используя рекомендованную литературу и настоя-

щую методическую разработку, по следующей логической структуре учебного материала:

1.Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом:

–взаимодействие фотонного излучения;

–взаимодействие потока заряженных частиц;

–взаимодействие потока нейтронов.

2.Ослабление потока ионизирующего излучения:

–линейная плотность ионизации;

2

–линейная тормозная способность вещества;

–средний линейный пробег частицы.

3.Биофизические основы действия ионизирующих излучений на организм.

4.Защита от ионизирующих излучений:

–защита от закрытых источников;

–защита от открытых источников;

–характеристики защитных свойств материалов.

Средства для самоподготовки студентов во внеурочное время

1. Учебная и методическая литература а) основная

– Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я.

Потапенко. – М.: Дрофа, 2007. – С. 516-542.

–Физика и биофизика / Под ред. В.Ф. Антонова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – С. 139179, 408-428.

–Лекционный материал по разделу "Ионизирующие излучения".

б) дополнительная

–Федорова В.Н., Степанова Л.А. Краткий курс медицинской и биологической физики с элементами реабилитологии. Лекции и семинары. – М.:ФИЗМАТЛИТ, 2005. – С. 402435.

–Артюхов В.Г. Биофизика / В.Г. Артюхов, Т.А. Ковалева, В.П. Шмелев. – Воронеж: Изд-

во ВГУ, 1994. – С. 303-329.

2. Консультации преподавателей (еженедельно по индивидуальному графику).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ

Понятие о радиоактивности

Радиоактивностью называют свойства ядер неустойчивых изотопов определенных эле-

ментов самопроизвольно превращаться в ядра других элементов с испусканием ядер атома ге-

лия ( -частицы), -частиц (электроны – – или позитроны – +) и -излучения. Это явление на-

зывается радиоактивным распадом.

Радиоактивное излучение обнаруживается с помощью ряда явлений, происходящих при его действии на вещество (свечение люминофоров, ионизация, потемнение фотоэмульсии и др.).

При радиоактивном распаде начальная скорость -частицы составляет (1,5-2) 107 м/с,

что соответствует начальной кинетической энергии 4-9 МэВ. -частицы, испускаемые опреде-

3

ленным элементом составляют несколько групп с близкой энергией, поэтому спектр -

излучения состоит из близко расположенных линий.

-излучение характеризуется начальной скоростью частиц порядка (1-3) 108 м/с. По-

скольку запас энергии электронов и позитронов распределяется от минимальных до макси-

мальных величин, спектр -излучения непрерывный или сплошной.

-излучение имеет электромагнитную природу и представляет собой поток фотонов вы-

сокой энергии (0,2-3 МэВ) с длиной волны (4–0,1) 10–12 м. -излучение имеет линейчатый спектр.

Основными характеристиками взаимодействия ионизирующих излучений с веществом являются их проникающая и ионизирующая способности. За счет высокой кинетической энергии -, -частицы и -фотоны при столкновении с атомами вещества способны выбить их электроны. При этом наряду с ионизацией происходит возбуждение атомов вещества с после-

дующим излучением в определенном электромагнитном диапазоне. Активация молекул приво-

дит к протеканию ряда фотохимических реакций. Так же может наблюдаться нагрев вещества,

возникновение характеристического рентгеновского излучения, радиолюминесценция и др.

В результате столкновений энергия частиц постепенно снижается, достигает уровня теп-

лового движения и действие излучения на вещество прекращается. Ионизирующая и прони-

кающая способности находятся в обратной зависимости: в ряду -, - и -излучение уменьша-

ется ионизирующая и возрастает проникающая способность.

Защита от проникающей радиации

Работа с любыми источниками ионизирующих излучений требует защиты персонала от их вредного воздействия. Для решения этой проблемы необходимо понимание механизмов взаимодействия элементарных частиц, ядерных частиц и фотонов с материалами различной природы.

Различают 3 вида защиты: защита временем, расстоянием и материалом. Проиллюстри-

руем первые два вида защиты на модели точечного источника -излучения, используя форму-

лу:

A

X Kγ r2 t ,

где Х – экспозиционная доза излучения, К – -постоянная данного радиоактивного препарата,

А – активность радиоактивного препарата, r – расстояние до объекта, t – время экспозиции (об-

лучения).

Зависимость показывает, что чем больше время и меньше расстояние, тем больше экспо-

зиционная доза. Следовательно, необходимо минимальное время находиться под воздействием ионизирующего излучения и на максимально возможном расстоянии от источника этого излу-

4

чения.

Защита материалом основывается на различной способности веществ поглощать разные виды ионизирующего излучения. Основным механизмом потерь энергии заряженной частицей

( и ) при прохождении через вещество является ионизационное торможение. При этом кине-

тическая энергия частицы расходуется на возбуждение и ионизацию атомов среды.

Взаимодействие частиц с веществом количественно оценивается следующими парамет-

рами:

1. Линейная плотность ионизации (i) – число ионов одного заряда (dn) образующихся на

единице пути пробега частицы (dl): i dn dl

2. Линейная тормозная способность вещества (S) – энергия, теряемая заряженной части-

цей (dE) на единице пути пробега: S dE dl

3. Средний линейный пробег (R) – среднее значение расстояния между началом и концом

пробега частицы в данном веществе.

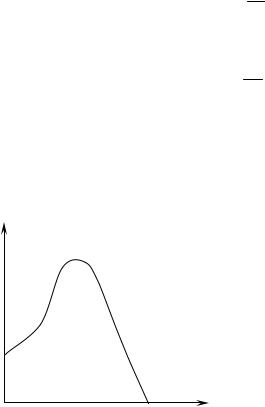

Качественный график зависимости линейной плотности ионизации от пути, проходимо- |

||

го заряженной частицей в среде, показан на рис.1. |

||

i, м–1 |

|

Пo мере продвижения частицы в среде |

|

|

уменьшается ее энергия и скорость, линейная |

|

|

плотность ионизации при этом возрастает и только |

|

|

в конце пробега частицы (х R) резко падает. Воз- |

|

|

растание i обусловлено тем, что при меньшей ско- |

|

|

рости заряженная частица больше времени нахо- |

|

|

дится вблизи атома и, таким образом, возрастает |

R |

x, м |

вероятность его ионизации. |

|

|

|

Рис. 1. Зависимость линейной плотности |

Средний линейный пробег заряженных час- |

|

ионизации от пути, пройденного |

тиц (R) зависит от их начальных энергий. Для - |

|

заряженной частицей |

|

частиц этот пробег в воздухе составляет всего не- |

|

|

сколько сантиметров, в жидкостях и в живом орга- |

низме 10-100 мкм. Поэтому защита от -излучения проста: достаточно листа бумаги или слоя воздуха в несколько сантиметров, чтобы полностью поглотить -частицы. Однако, работая с радионуклидами, следует остерегаться попадания -частиц на слизистые оболочки внутренних органов при дыхании и приеме пищи. После того, как скорость -частицы замедляется до ско-

рости молекулярно-теплового движения, она, захватив два электрона в веществе, превращается в атом гелия.

-излучение также как и -излучение, вызывает ионизацию, возбуждение и другие про-

5

цессы. Так, например, при торможении электронов ( –) возникает тормозное рентгеновское из-

лучение, происходит их рассеивание на электронах вещества, их пути сильно искривляются.

Если электрон будет двигаться в веществе со скоростью, превышающей скорость света в этом веществе (среде), то возникнет характерное черенковское излучение (излучение Черенкова– Вавилова).

При попадании +-позитронов в вещество с большой вероятностью происходит процесс аннигиляции с электроном вещества. При этом образуется два -фотона с энергией 0,51 МэВ.

Несмотря на разнообразие процессов, приводящих к ослаблению -излучения, можно приближенно считать, что его интенсивность I(х) изменяется по экспоненциальному закону,

подобному закону Буггера:

I(x) I0 e μ x

где I0 – интенсивность падающего потока, х – толщина поглощающего слоя, - коэффициент поглощения, характеризующий материал и зависящий от энергии частиц.

В качестве одной из характеристик поглощения излучения веществом используют слой половинного поглощения (l1/2), при прохождении через который интенсивность излучения уменьшается вдвое.

I |

e μ x |

1 |

e μ x1/2 |

x1/2 |

|

ln2 |

|

2 |

μ |

||||

I0 |

|

|

|

|||

В ткани организма -частицы от радионуклида в зависимости от их энергии проникают на глубину до 15 мм. Защитой от -излучения могут служить тонкие алюминиевые, плексигла-

совые, стеклянные и др. экраны. Так, например, слой алюминия 0,4 мм или воды толщиной 1,1

мм уменьшают вдвое интенсивность -излучения от фосфора 12Р.

Наиболее сложна защита от "нейтрального" излучения: рентгеновского, -излучения,

нейтронного излучения. Эти излучения с меньшей вероятностью взаимодействуют с частицами вещества и именно поэтому глубже проникают в вещество. В результате взаимодействия ней-

тронов с ядрами атомов образуются радиоактивные осколки, заряженные частицы (протоны, -

частицы) и -излучение. Защита от быстрых нейтронов наиболее сложна. Сначала их замедля-

ют, уменьшая их скорость в водородсодержащих веществах, например, в воде. Затем уже дру-

гими веществами поглощают медленные нейтроны. В качестве поглотителя можно использовать кадмий: 133Cd + 1n0 114Cd

При -облучении наряду с процессами, характерными для рентгеновского излучения (ко-

герентное рассеяние, эффект Комптона, фотоэффект) возникают и другие, что связано с боль-

шей энергией -фотонов. К этим процессам следует отнести образование пары электрон-

позитрон, происходящее при энергии -фотона не меньше суммарной энергии покоя электрона и позитрона (1,02 МэВ); фотоядерные реакции, которые возникают при взаимодействии -

6

фотонов больших энергий с атомными ядрами. Таким образом, и -излучение, и нейтронное из-

лучение тоже являются ионизирующими.

Ослабление пучка -излучения в веществе обычно описывают законом Бугера, где ли-

нейный (или массовый) коэффициент поглощения можно представить как сумму соответст-

вующих коэффициентов поглощения, учитывающих 3 основных процесса взаимодействия из-

лучения с веществом: фотоэффект, Комптон-эффект и образование электрон-позитрон пар:

= ф + к + п

Эти основные процессы взаимодействия происходят с разной вероятностью, которая за-

висит от энергии -фотонов. При малых энергиях основную роль играет фотоэффект, при сред-

них – Комтон-эффект и при энергиях больше 5МэВ – процесс образования пары электрон-

позитрон.

Экспоненциальный закон ослабления пучка -фотонов выполняется приближенно, осо-

бенно при больших энергиях. Это обусловлено вторичными процессами, возникающими при взаимодействии -излучения с веществом. Так, например, вторичные электроны и позитроны обладают энергией, достаточной для образования новых -фотонов в результате торможения и аннигиляции.

II. РАБОТА СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ.

Задание 1.

Получить допуск к занятию. Для этого необходимо:

– иметь конспект в рабочей тетради, содержащий название работы, основные теоретические понятия изучаемой темы, задачи эксперимента, таблицу по образцу для внесения экспери-

ментальных результатов;

–успешно пройти контроль по методике проведения эксперимента;

–получить у преподавателя разрешение выполнять экспериментальную часть работы.

Задание 2.

Выполнение лабораторной работы, обсуждение полученных результатов, оформление конспек-

та.

Приборы и принадлежности

1.Радиометр "Припять".

2.Контейнер с радиоактивным изотопом Mn-54.

3.Свинцовые шайбы.

4.Часы.

7

В практической части работы требуется исследовать защитные свойства свинца, как наиболее распространенного защитного материала, для -излучения Mn-54 с энергией 0,835

МэВ. Радиометром "Припять" исследуется интенсивность излучения Мn-54 при разной толщи-

не защитного слоя свинца. Определяется толщина слоя половинного поглощения и линейный коэффициент ослабления.

Для сравнения полученного результата со стандартными значениями, в Приложении приводится таблица коэффициентов ослабления ( ) для разных поглощающих сред.

Выполнение работы

1. Приготовить таблицу для результатов измерений по следующему образцу:

|

Показания радиометра, |

Толщина |

Толщина слоя |

Коэффициент |

||||||||

|

|

|

мР/час |

|

|

слоя свинца |

половинного поглощения |

ослабления |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Iф |

I0 |

|

IХ |

|

IХ |

IХ |

Х1 |

Х2 |

Х3 |

Х1/2 |

|

|

|

|

|

1 |

|

2 |

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ср. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В таблице использованы следующие обозначения: Iф – фоновая интенсивность -излучения; I0 – интенсивность излучения от источника не закрытого свинцом, IХi – интенсивность излу-

чения от источника в зависимости от толщины защитного слоя свинца, Х1, Х2, Х3 – толщина одного, двух, трех слоев свинца.

ПРИМЕЧАНИЕ: фоновую интенсивность (Iф) записать через 5 мин. после включения радио-

метра, отметив 3 значения. Каждое из последующих измерений интенсивности IХi проводить также через 5 мин., изменяя толщину защитного слоя свинца. В результате на весь экспери-

мент отводится приблизительно 30 мин. времени.

2.Получить у преподавателя радиометр "Припять" и проверить исходное положение переклю-

чателей на передней панели:

–Режим – ;

–Переключатель Н-х – в положение х;

–Предел – нижнее положение;

–Время – 200 сек. (верхнее положение);

–Перключатель –Am в положение Am.

3.В присутствии преподавателя включить радиометр в сеть (переключатель "питание" перевес-

ти в положение "вкл").

8

4.Зафиксировать время и через 5 мин. записать в таблицу 3 последовательных показания инди-

катора -фона (Iф).

5.Получить у преподавателя контейнер с источником -излучения (Мn-54) и защитные свинцо-

вые шайбы. Поместить радиометр на контейнер. Радиометр в экспериментах должен быть в неизменном положении, расположен вплотную к фиксирующему углу, так, чтобы источник

-излучения находился под металлической пластиной, помеченной +. Через 5 мин. записать в таблицу 3 последовательных показания радиометра I0.

6.В контейнер с источником опустить 1 свинцовую шайбу, предварительно записав ее толщину

(X1), и через 5 мин. провести 3 измерения интенсивности IХ1.

7.Закрыть источник еще одной шайбой, записав суммарную толщину слоя свинца (Х2) и через

5 мин. провести измерения интенсивности -излучения IХ2.

8.Аналогично предыдущему пункту провести измерения IХ3 и IХ4 соответственно при 3-х и 4-х

свинцовых защитных шайбах, в каждом случае записав их суммарную толщину.

9.Выключить радиометр и сдать его преподавателю вместе с контейнером, оставив все свинцо-

вые шайбы в контейнере.

10.Рассчитать среднее значение интенсивности по полученным результатам Iф, I0, IХ1, IХ2 и т.д.

Построить график экспериментальной зависимости интенсивности -излучения от толщины слоя свинца, закрывающего источник.

11. По графику определить толщину слоя половинного поглощения для свинца (х1/2), учитывая,

что IX1/2 |

I0 |

-Iф |

Iф |

. Полученный результат записать в таблицу. |

|

2 |

|||

|

|

|

|

12.Вычислить коэффициент линейного ослабления свинца по формуле:

μln2 0,69,

X1/2 X1/2

считая, что в данном случае справедлив закон Бугера: I I0 e μ x

13.Сравнить экспериментально полученную величину коэффициента линейного ослабления с

известным коэффициентом найденным из таблицы Приложения.

14.Подготовить письменный отчет по работе, который должен содержать формулы и результа-

ты измерений, занесенные в таблицы, графики с анализом исследуемых процессов.

Задание 3.

Контроль конечного уровня знаний: устно-речевой отчет по выполненной лабораторной работе.

Задание 4.

Задание на следующее занятие: раздел и тема занятия.

9

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1.

Коэффициент ослабления -излучения

W, |

|

|

, см–1 |

|

|

|

МэВ |

свинец |

вода |

алюминий |

железо |

графит |

воздух |

0,10 |

65,0 |

0,171 |

0,455 |

2,91 |

0,342 |

2,00 10-4 |

0,15 |

22,8 |

0,151 |

0,371 |

1,55 |

0,304 |

1,76 10-4 |

0,20 |

11,1 |

0,137 |

0,328 |

1,15 |

0,277 |

1,59 10-4 |

0,30 |

4,43 |

0,119 |

0,280 |

0,865 |

0,241 |

1,38 10-4 |

0,40 |

2,62 |

0,106 |

0,249 |

0,740 |

0,214 |

1,23 10-4 |

0,50 |

1,80 |

0,0966 |

0,227 |

0,661 |

0,196 |

1,12 10-4 |

0,80 |

0,999 |

0,0786 |

0,184 |

0,526 |

0,159 |

9,13 10-5 |

1,0 |

0,798 |

0,0279 |

0,165 |

0,471 |

0,143 |

8,21 10-5 |

1,5 |

0,591 |

0,0575 |

0,135 |

0,382 |

0,117 |

6,68 10-5 |

2,0 |

0,518 |

0,0493 |

0,116 |

0,334 |

0,0999 |

5,74 10-5 |

3,0 |

0,475 |

0,0396 |

0,0950 |

0,284 |

0,0801 |

4,63 10-5 |

4,0 |

0,472 |

0,0340 |

0,0834 |

0,260 |

0,0684 |

3,98 10-5 |

5,0 |

0,480 |

0,0302 |

0,0761 |

0,247 |

0,0603 |

3,54 10-5 |

8,0 |

0,519 |

0,0242 |

0,0651 |

0,233 |

0,0482 |

2,87 10-5 |

10 |

0,552 |

0,0220 |

0,0619 |

0,233 |

0,0439 |

2,62 10-5 |

15 |

0,628 |

0,0193 |

0,0584 |

0,241 |

0,0380 |

2,31 10-5 |

20 |

0,694 |

0,0180 |

0,0578 |

0,250 |

0,0351 |

2,19 10-5 |

30 |

0,792 |

0,0170 |

0,0584 |

0,269 |

0,0329 |

2,08 10-5 |

40 |

0,863 |

0,0166 |

0,0603 |

0,285 |

0,0320 |

2,06 10-5 |

50 |

0,915 |

0,0166 |

0,0616 |

0,299 |

0,0320 |

2,08 10-5 |

Таблица 2.

Пробег -частиц в воздухе в зависимости от их энергии (при 15 C и давлении 760 мм рт. ст.)

Энергия Eα, МэВ |

,0 |

,1 |

,2 |

,3 |

,4 |

,5 |

,6 |

,7 |

,8 |

,9 |

3 |

1,670 |

1,747 |

1,826 |

1,906 |

1,987 |

2,071 |

2,156 |

2,243 |

2,331 |

2,421 |

4 |

2,512 |

2,605 |

2,700 |

2,797 |

2,895 |

2,994 |

3,095 |

3,198 |

3,302 |

3,406 |

5 |

3,514 |

3,622 |

3,732 |

3,844 |

3,956 |

4,070 |

4,184 |

4,300 |

4,418 |

4,537 |

6 |

4,658 |

4,780 |

4,903 |

5,028 |

5,145 |

5,282 |

5,412 |

5,543 |

5,675 |

5,808 |

10