- •Глава 27 средства, влияющие на иммунные процессы

- •27.1. Противоаллергические средства. Иммунодепрессанты

- •27.1.1. Противогистаминные средства (блокаторы гистаминовых h1-рецепторов)

- •Эпинефрин (Epinephrine): инструкция, применение и формула

- •Применение вещества Эбастин

- •Побочные действия вещества Эбастин

27.1.1. Противогистаминные средства (блокаторы гистаминовых h1-рецепторов)

Противогистаминные средства блокируют рецепторы тканей, чувствительные к гистамину. Высвобождение свободного гистамина1 под влиянием противогистаминных средств практически не изменяется. Не влияют они и на синтез гистамина.

1 Возникает при повреждении тканей, связанном с взаимодействием антигена с антителом или введением специальных веществ (так называемых либераторов гистамина, способствующих высвобождению активного гистамина).

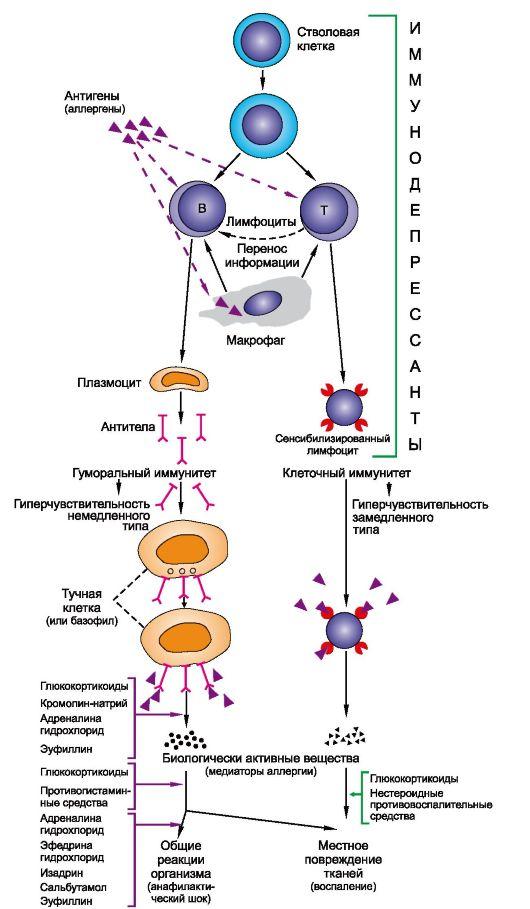

Рис. 27.1. Основная направленность действия веществ, применяемых при аллергических реакциях.

Существующие гистаминовые рецепторы обладают неодинаковой чувствительностью к противогистаминным веществам разного химического строения, что свидетельствует о различиях в их морфофункциональной организации. Выделяют сле-

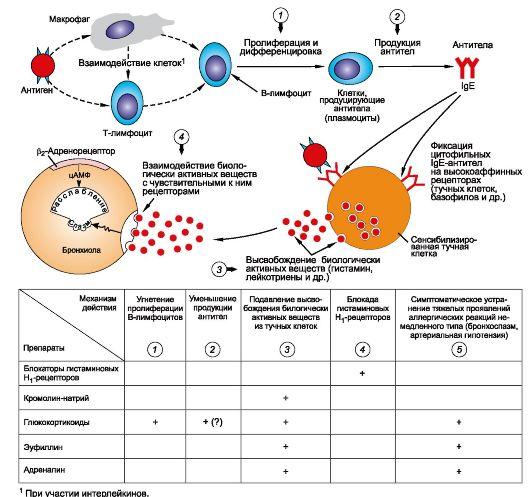

Рис. 27.2. Основная направленность действия лекарственных средств, применяемых для лечения аллергических реакций немедленного типа (поллинозы, анафилактический шок, брон- хоспазм).

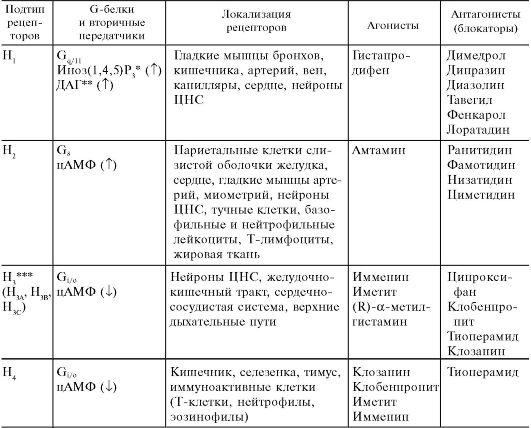

дующие основные подтипы рецепторов, с которыми взаимодействует гистамин: Н1-Н4-рецепторы1 (табл. 27.2).

Стимуляция гистамином Н1-рецепторов вызывает сокращение гладких мышц кишечника, бронхов, матки. Гистаминовые Н2-рецепторы участвуют в регуляции секреторной активности желез желудка, деятельности сердца, липидного обмена. Кроме того, Н2-рецепторы, по-видимому, играют определенную роль в развитии аллергических и иммунных процессов, так как они обнаружены на мембранах лимфоцитов, тучных клеток, нейтрофильных и базофильных лейкоцитов. В сосудах имеются оба типа рецепторов. В связи с этим в развитии гипотензии на гистамин участвуют как Н1-, так и Н2-рецепторы (последние в значительно меньшей степени). Оба типа рецепторов, чувствительных к гистамину, обнаружены и в ЦНС. Эффекты, связанные с возбуждением H3- и H4-гистаминовых рецепторов, приведены в табл. 27.2.

|

|

1 Сокращенное обозначение Н происходит от Histamine.

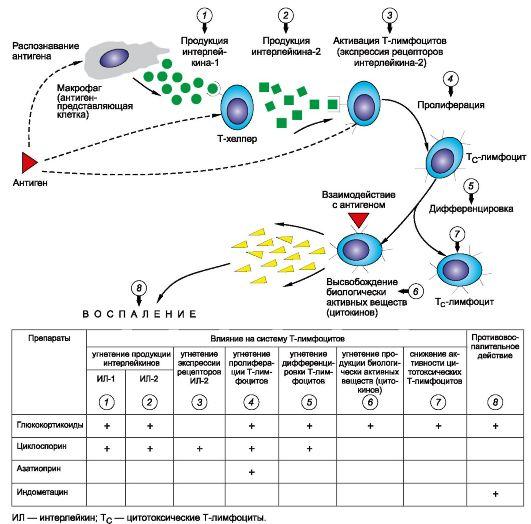

Рис. 27.3. Основная направленность действия лекарственных средств, применяемых для лечения аллергических реакций замедленного типа (контактный дерматит, реакция отторже- ния трансплантата).

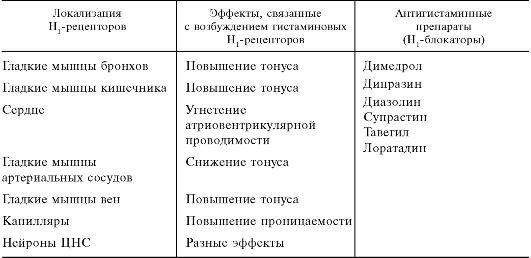

В этом разделе будут представлены блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов, применяемые при аллергических состояниях (табл. 27.3).

Противогистаминные средства, блокирующие Н1-рецепторы, устраняют или уменьшают следующие виды действия гистамина: повышение тонуса гладкой мускулатуры бронхов, кишечника, матки; понижение артериального давления (частично); увеличение проницаемости капилляров с развитием отека; гиперемию и зуд при интрадермальном введении гистамина или при высвобождении в коже эндогенного гистамина. Эти вещества не влияют на стимуляцию гистамином секреции желез желудка.

Наиболее распространенные препараты этой группы по химическому строению могут быть отнесены к следующим рядам соединений1:

1 К этой же группе препаратов относится цетиризин (зиртек). Является активным блокатором гистаминовых H1-рецепторов. Хорошо всасывается при энтеральном введении. Продолжительность действия более 24 ч. Вызывает маловыраженные м-холиноблокирующий и седативный эффекты.

Таблица 27.2. Свойства разных подтипов гистаминовых рецепторов (Н1-Н4)

* Инозитол (1,4,5) трифосфат. ** 1,2-Диацилглицерол. *** Пресинаптические рецепторы

Примечание. (↑) - повышение, (↓) - снижение.

Таблица 27.3. Гистаминовые Н1-рецепторы и их блокаторы

этаноламины - димедрол (дифенгидрамина гидрохлорид, бенадрил), тавегил (клемастин);

этилендиамины - супрастин (хлоропирамин);

фенотиазины - дипразин (прометазина гидрохлорид, пипольфен); производные хинуклидина - фенкарол (квифенадин); тетрагидрокарболины - диазолин (мебгидролина нападисилат, омерил); производные пиперидина1 - лоратадин (кларитин).

|

|

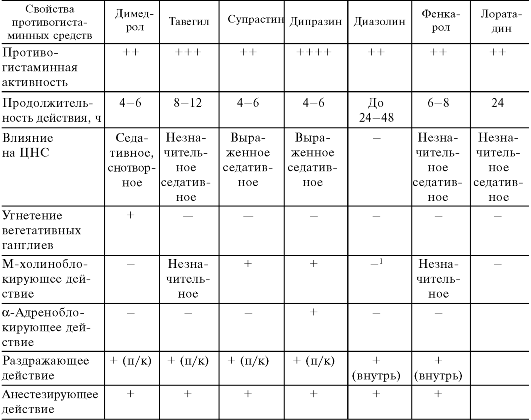

Помимо специфического антагонизма с гистамином в периферических тканях и противоаллергической активности, блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов характеризуются и рядом других свойств. Так, для димедрола, дипразина и супрастина типично угнетающее влияние на ЦНС (что связано с блокадой центральных H1- рецепторов). Проявляется это седативным и снотворным эффектами. Дипразин усиливает действие средств для наркоза, опиоидных анальгетиков и местных анестетиков. Кроме того, он в небольшой степени снижает температуру тела. В очень высоких дозах указанные препараты вызывают двигательное и психическое возбуждение, бессонницу, тремор, повышение рефлекторной возбудимости.

Тавегил, фенкарол и лоратадин обладают незначительным седативным эффектом.

Диазолин практически не влияет на ЦНС, чем существенно отличается от других препаратов (особенно от дипразина, димедрола и супрастина).

Большинство препаратов характеризуются в различной степени выраженными анестезирующими свойствами. Димедрол обладает вполне отчетливой ганглиоблокирующей активностью, в связи с чем может понижать артериальное давление. Дипразин, как и другие производные фенотиазинового ряда, блокирует α-адренорецепторы. Дипразин, димедрол и супрастин обладают умеренными спазмолитическими свойствами; у ряда веществ отмечена м-холиноблокирующая активность (табл. 27.4).

Всасываются рассматриваемые средства хорошо как при парентеральном, так и при энтеральном введении. Длительность действия димедрола, супрастина, дипразина, фенкарола 4-6 ч, тавегила 8-12 ч, лоратадина 24 ч. Продолжительность эффекта диазолина может достигать 2 сут и более.

Применяют препараты данной группы главным образом при различных аллергических поражениях кожи и слизистых оболочек: крапивнице, ангионевротическом отеке, сенной лихорадке, рините и конъюнктивите, при аллергических состояниях, связанных с приемом антибиотиков или других медикаментов. Малоэффективны они при бронхиальной астме и анафилактическом шоке (в последнем случае препаратом выбора является адреналин).

|

|

Блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов, угнетающие ЦНС, иногда используют с целью снотворного и седативного действия (например, димедрол), редко - при паркинсонизме, хорее, рвоте беременных, вестибулярных расстройствах.

Вводят препараты энтерально, подкожно, внутримышечно и внутривенно. Препараты, обладающие раздражающими свойствами (например, дипразин, фенкарол, диазолин), при приеме внутрь целесообразно назначать после еды.

Переносятся блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов, как правило, хорошо. При применении некоторых препаратов, обладающих м-холиноблокирующей активностью, возможна сухость слизистой оболочки ротовой полости. Димедрол, дипразин и супрастин могут вызывать седативный эффект, сонливость.

1 Применение блокатора Н1-рецепторов терфенадина в большинстве стран прекращено, так как он вызывает тяжелые аритмии сердца.

Таблица 27.4. Сравнительная характеристика ряда противогистаминных средств, блокирующих Н1-рецепторы

1 Блокирует м-холинорецепторы сердца.

Примечание. Количество плюсов отражает относительную активность веществ. Во всех остальных случаях отмечено наличие (+) или отсутствие (-) эффекта без указания его выраженности; п/к - при подкожном введении.

Препараты с седативными свойствами не рекомендуется принимать во время работы представителям профессий, требующих особенно большого внимания и быстрых реакций (работникам транспорта и т.п.). В данном случае целесообразно назначение диазолина, обычно не влияющего на ЦНС. Возможно также использование тавегила, фенкарола и лоратадина. Однако важно удостовериться в отсутствии повышенной чувствительности к этим препаратам.

При заболеваниях печени и почек противогистаминные средства следует использовать с осторожностью.

При работе сотрудников фармацевтических предприятий и медперсонала с дипразином необходимо соблюдать меры предосторожности, так как могут возникать аллергические поражения кожных покровов и слизистых оболочек.

Аллергия - состояние повышенной чувствительности организма к веществам, обладающим антигенными свойствами.Аллергические реакции могут развиваться очень быстро (в течение минут) и продолжаться часы -реакции немедленного типа (анафилактический шок, сывороточная болезнь, отек Квинке, сенная лихорадка, крапивница и др.), а могут нарастать часами и сутками и длиться неделями - реакции замедленного типа (дерматиты, аутоиммунные реакции, реакция отторжения пересаженных тканей и др.). Аллергические заболевания широко распространены и по данным ВОЗ охватывают около 40% населения земного шара. Причиной развития аллергических реакций являются аллергены (антигены), вызывающие состояние повышенной чувствительности организма. Они могут быть экзо- и эндогенного происхождения. К ним относятся лекарственные средства, некоторые компоненты пищи, пыльца растений, продукты бытовой химии, инфекционные агенты и др. При определенных условиях все они вызывают образование в организме антител (сенсибилизация организма), и при повторном контакте взаимодействие антиген- антитело провоцирует аллергическую реакцию.

Различают два вида антител: клеточные (фиксированные), обусловливающие аллергические реакции замедленного типа, и свободные антитела, участвующие в аллергических реакциях немедленного типа. Образование комплексов аллергена с антителами активирует протеолитические и липолитические ферменты, освобождает из клеток биологически активные вещества - гистамин,серотонин, брадикинин и др.

Ведущую роль в патогенезе аллергических реакций играет гистамин. Освобождение гистамина зависит от соотношения в клетке циклических АМФ и ГМФ. Первый угнетает, а второй стимулирует его освобождение. Повышают выход так называемые либераторыгистамина (тубокурарин, морфин, яд крапивы, пчелиный и змеиный яды и др.). Либераторы могут также образовываться в организме при химических превращениях пищевых веществ (земляника, устрицы, желтки куриных яиц и пр.).

Инактивация гистамина осуществляется несколькими путями: окислительное дезаминирование (гистаминаза), ацетилирование или метилирование, связывание гепарином или тканевыми белками.

В физиологических концентрациях гистамин необходим для поддержания нормальной жизнедеятельности, в более высоких -вызывает ряд специфических эффектов: расширяются капилляры и повышается их проницаемость, приводящее к уменьшению количества циркулирующей крови и падению артериального давления с возможным развитием недостаточности кровоснабжения жизненно важных органов, шоку, потере сознания, усиливается тонус гладких мышц, возрастает секреция желудочного сока, увеличивается выброс адреналина и глюкокортикоидов.

Серотонин содержится почти во всех органах и тканях. В аллергических реакциях вместе с гистамином участвуют и другие биологически активные вещества - серотонин (содержится почти во всех органах и тканях) брадикинин, ацетилхолин, гепарин, "медленно реагирующая субстанция аллергии".

Возникновение аллергического заболевания зависит от многочисленных условий: реактивности организма, особенностей аллергена, состояния барьерных систем и гормональной регуляции. Наиболее тяжелой аллергической реакцией является анафилактический шок (см. главу "Неотложные состояния").

Рациональная терапия аллергических процессов включает несколько этапов: прекращение контакта с аллергеном, торможение образования биологически активных веществ, угнетение их взаимодействия с рецепторами, активация распада и связываниягистамина, торможение образования антител и комплексов антиген-антитело, стимулирование истощения запасов антител (специфическая десенсибилизация). При аллергии немедленного типа преимущественно используют:

1) средства, препятствующие освобождению гистамина и других медиаторов аллергии - глюкокортикоиды и АКТГ,кромоглициевая кислота (кромолин натрий, интал);

2) противогистаминные средства;

3) симптоматические средства - адреномиметики (адреналин, эфедрин, мезатон), миотропные бронхолитики (эуфиллин).

При аллергии замедленного типа применяют препараты, подавляющие иммуногенез и воспаление (глюкокортикоиды, цитостатики, НПВС).