Anatomia_organa_zrenia_Krasnov

.pdfразделяется на две ветви, которые проходят через соответствующие каналы в скуловой кости: верхняя ветвь — скуло-височный нерв (n. zygomatico-temporalis) — появляется в височной ямке и иннервирует кожу боковой части лба; нижняя ветвь

— скуло-лицевой нерв (n. zygomaticofacialis) — появляется на передней поверхности cкуловой кости и предназначена для иннервации ограниченной зоны кожи скуловой области (рис. 15 и 26).

Что касается двигательных нервов, то топографические отношения их в глазнице таковы. Г л а з о д в и г а т е л ь н ы й нерв (n. oculomotorius), войдя в орбиту через среднюю часть верхней глазничной щели, проходит внутрь сухожильного кольца Цинна и мышечной воронки между двумя ножками наружной прямой мышцы, уже обычно делясь на две свои ветви: верхнюю, идущую к верхней прямой мышце и поднимателю верхнего века, и нижнюю, идущую к внутренней прямой, нижней прямой и нижней косой мышцам; кроме того, от нижней ветви глазодвигательного нерва отходит уже описанная выше веточка (radix brevis) к цилиарному узлу.

Отводящий н е р в (n. abducens) входит в глазницу точно так же через верхнюю глазничную щель сейчас же кнаружи от глазодвигательного нерва и, проникая, подобно глазодвигательному нерву, в щель между двумя ножками наружной прямой мышцы в кольцо Цинна и мышечную воронку, направляется к наружной прямой мышце.

Наконец, б л о к о в ы й н е р в (n. trochlears), войдя в глазницу через боковую часть верхней глазничной щели, направляется, лежа за пределами сухожильного кольца Цинна и вне мышечной воронки, к верхней косой мышце (m. obliquus:. superior).

Следует указать, что в составе как чувствительных (глазничного нерва с его ветвями), так и двигательных нервов глазницы (отводящего, глазодвигательного и блокового) имеются симпатические волокна, присоединяющиеся сюда от сплетения внутренней сонной артерии (plexus caroticus internus, точнее, plexus cavernosus).

Прежде чем пройти в глазницу, вышеописанные нервы проходят через пещеристую пазуху; их взаимное расположение в пределах пазухи показано на рис. 52.

Обращает на себя внимание положение отводящего нерва в просвете пазухи по сравнению с более пристеночным расположением других нервов; этим объясняется преимущественное пора

жение отводящего нерва при таких, например, патологических формах, как разрыв внутренней сонной артерии в пещеристой пазухе, когда при картине пульсирующего экзофталма очень часто рано наблюдается парез отводящего нерва.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ НЕРВ И ЗРИТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

Зрительный н е р в (n. opticus), представляющий собой канатик толщиной в 3,5— 4 мм (считая с оболочками), идет от заднего (точнее, задне-внутреннего) отдела глазного яблока внутри мышечной воронки, залегая несколько ближе к носовой стенке глазницы, к зрительному отверстию (foramen opticum), через которое покидает глазницу, направляясь к хиазме.

Длина внутриглазничного отрезка зрительного нерва составляет около 3 см, внутри костного зрительного канала приблизителыно — 5—6 мм, длина внутричерепного отрезка, до хиазмы, вариирует значительно—от 4 до 17 мм. В пределах глазницы зрительный нерв делает S-образный изгиб, так как общая длина его внутриглазничной части больше, чем прямое расстояние от задней поверхности глазного яблока до вершины глазницы. Это обстоятельство

обеспечивает возможность движений глазного яблока без натяжений нерва. Длина внутриглазничного отрезка зрительного нерва иногда бывает настолько велика, что допускает возможность вывиха глазного яблока из орбиты без разрыва зрительного нерва. Такие случаи наблюдались в клинике. Совершенно эксквизитный в этом отношении случай описан в литературе (Авербах). Случай этот относится к одному работнику цирка, который показывал «номер» с самопроизвольным вывихом без помощи рук обоих глазных яблок, после чего особым движением глаз и век вновь втягивал глазные яблоки в орбиту; интересно отметить, что функция зрительного нерва при этих многократных растяжениях не страдала (насколько это можно было установить соответствующими исследованиями). Впрочем, с точки зрения офталмолога такие фокусы едва ли могут быть признаны, действительно, вполне безопасными для зрительного нерва, и нет никакой гарантии, что рано или поздно такая повторная травматизация зрительного нерва и растяжение глазных мышц не вызовут тех или иных патологических изменений.

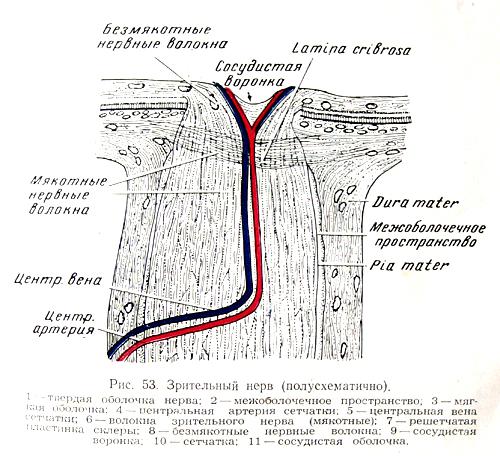

Выше уже указывалось, что зрительный нерв, подобно мозгу, имеет три оболочки—твердую (tunica dura), паутинную (tunica arachnoidea) и мягкую (tunica pia) (рис. 53). У глазного яблока твердая мозговая оболочка нерва срастается с теноновой сумкой и склерой, у зрительного отверстия она сливается с надкостницей глазницы.

Волокна зрительного нерва, представляющие собой отростки ганглиозных клеток сетчатки, внутри глазного яблока лишены миэлиновой обкладки; они получают ее, начиная от решетчатой пластинки склеры (lamina cribrosa sclerae), т. е. тотчас по выходе из глазного яблока, и сохраняют на всем дальнейшем протяжении.

В зрительном нерве волокна от определенных частей сетчатки располагаются в соответствующих им участках, а именно: волокна от внутренней части сетчатки

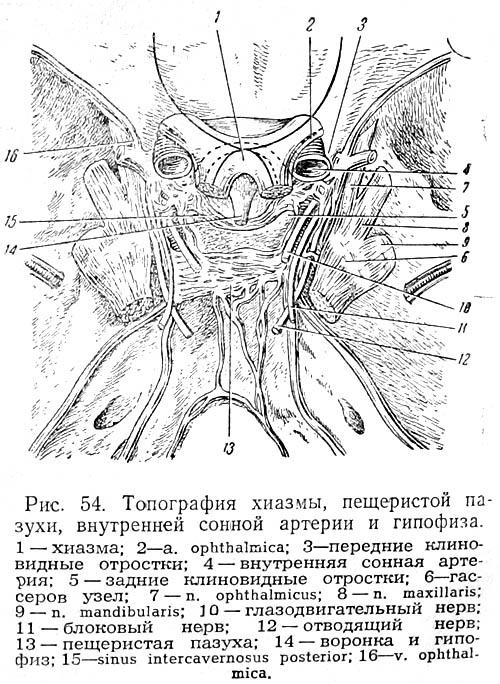

— во внутренней части. нерва, от наружной — в наружной части нерва, от верхней — в верхней части нерва и от нижней в нижней. Волокна, идущие от области желтого пятна (так называемый папилло-макулярный пучок), в передней, ближайшей к глазному яблоку части зрительного нерва (до вхождения в нерв центральной артерии сетчатки) лежат в виде горизонтальной пластинки между волокнами от верхней и нижней половины сетчатки; далее, кзади oт хиазмы, макулярный пучок располагается по центру зрительного нерва. Кроме центрипетальных волокон, зрительный нерв содержит небольшое количество и центрифугальных; предполагают, что последние являются вазомоторами сетчатки и адаптационными волокнами. Зрительные нервы обоих глаз по выходе в полость черепа соединяясь в области турецкого седла, образуют х и а з м у (chiasma nn. opticorum), которая лежит перед воронкой (infundibulum), над придатком мозга (hypophysis) и пещеристой пазухой, имея с боков внутренние сонные артерии (рис. 54). В хиазме волокна

нервов подвергаются частичному перекресту. Перекрещивается приблизительно 75% волокон зрительного нерва, 25% остаются непере-крещенными. В хиазме волокна, идущие от внутренних (носовых) половин сетчатки, перекрещиваются, волокна же, идущие от наружных (височных) половин сетчатки, не перекрещиваются, причем волокна, идущие из верхних половин сетчаток, образуют верхнюю, дорзальную, половину хиазмы, волокна, идущие из нижней половины сетчатки, — нижнюю; волокна макулярного пучка, также подвергающиеся частичному перекресту, расположены в центре хиазмы.

Таким

образом,

нерекрещенны е волокна занимают более центральное (медиальное) положение в хиазме, неперекреще нные — более периферическ ое (латеральное).

Поражения

области хиазмы дают довольно типичные

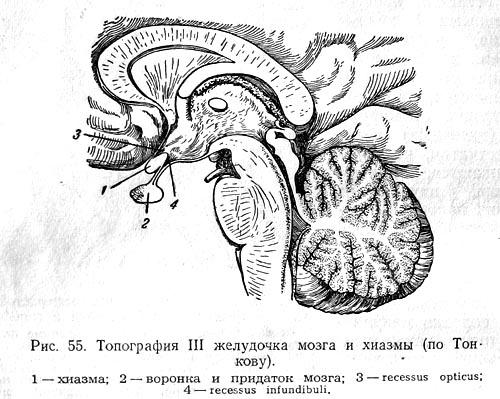

картины. При поражении средней части хиазмы (например, при опухолях гипофиза, при повышении внутричерепного давления и расширении третьего желудочка и его recessus opticus (рис. 54, 55), когда страдают перекрещенные волокна, выпадают височные половины поля зрения, т. е. развивается битемпоральная гемианопсия. Так как в верхней части хиазмы лежат волокна от верхних частей сетчаток, а в нижней — от нижних частей, то процессы, распространяющиеся на хиазму снизу (речь идет обычно об опухолях гипофиза), дают прежде всего выпадение в верхней части височных половин поля зрения; затем, если процесс погрессирует, выпадают и нижние части височных половин поля зрения. При поражении наружной части хиазмы (при склерозе, например, внутренней сонной артерии) выпадает соответственно внутренняя часть поля зрения, при двустороннем поражении развивается биназальная гемианопсия.

Макулярный пучок при заболеваниях хиазмы изолированно страдает редко, но может, конечно, вовлекаться в процесс при распростране нии поражения. С точки зрения клинической патологии следует еще учесть, что внутричерепно

йотрезок

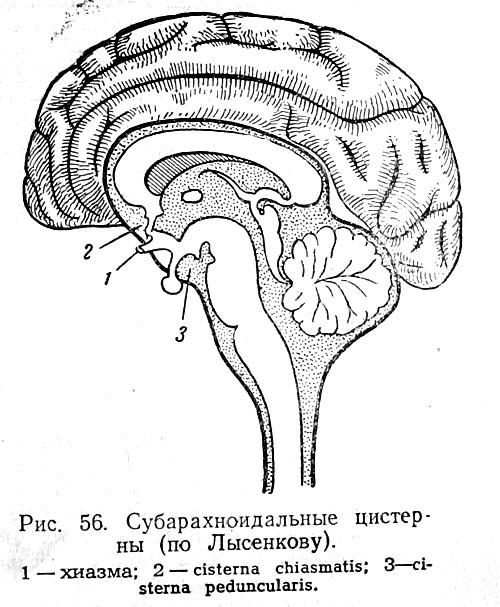

зрительных нервов и хиазма, одетые только мягкой мозговой оболочкой, залегают в хиазматичеоко

йцистерне

(cisterna

chiasmatis) (рис. 56); поскольку последняя нередко служит местом воспалительны

х процессов на основании мозга, в воспалительный процесс могут вовлекаться и зрительные нервы (опто-хиазматические арахноидиты). Что касается кровоснабжения интракраниального отрезка зрительного нерва, то он получает кровь от 1—2 ветвей передней мозговой артерии (a. cerebri ant.), от веточек, отходящих от внутренней сонной артерии, или от передней коммуникационной артерии (a. communicans ant.), или, наконец, от веточек глазничной артерии. Обе системы ветвей (т. е. ветвей от передних мозговых артерий, которые подходят к зрительному нерву сверху, и прочих ветвей, которые подходят к зрительному нерву снизу) анастомозируют между собой через посредством питающей зрительный нерв артериальной сети. Указанные анатомические данные следует иметь в виду клиницисту при сосудистых

поражениях на основании мозга в области хиазмы и интракраниального отрезка зрительного нерва. Физиологическое значение частичного перекреста зрительных нервов в хиазме очень велико: зрительные импульсы, идущие от одного участка поля зрения, воспринимаются соответственными участками обеих сетчаток и поступают затем в одно полушарие и воспринимаются там одним ограниченным его отделом; этим самым обеспечивается возможность обшесго для обоих глаз поля зрения, т. е. наличие б и н о к у л я р н о го зрения со всеми его преимуществами — возможностью оценки глубины и стереоскопичностью изображения. После перекреста зрительные волокна образуют з р и т е л ь н ы е т р а к т ы (tractus opticus). В состав каждого тракта входят, таким образом, волокна от обеих сетчаток, а именно от наружной половины глаза той же стороны и внутренней половины глаза противоположной стороны. Для полного поражения зрительного тракта типично развитие гомонимной гемианопсии на противоположной стороне; при частичных поражениях зрительного тракта наблюдаются расстройства поля зрения или в одном, или, что бывает гораздо чаще, в обоих глазах. При гемианопсии, обусловленной поражением зрительного тракта, волокна макулярного пучка также обычно поражаются, поэтому граница между пораженным и непораженным участком поля зрения имеет характер вертикальной линии.

Зрительный тракт каждой стороны на основании мозга огибает наружную поверхность ножки мозга и кончается в. наружном коленчатом теле (corpus geniculatum laterale), задней части зрительного бугра (thalamus opticus) и переднем четверохолмии (corpus quadrigeminum anterior).

Из этих трех анатомически х образований только наружное коленчатое тело является бесспорным и единственны м звеном на пути зрительных волокон к зрительной сфере коры мозга; зрительный бугор и переднее

четверохолмие связаны с другими функциями.

Группа зрительных волокон, вступающая в з р и т е л ь н ы й бугор, служит для рефлекторной регуляции соматических и висцеральных рефлексов, замыкающихся далее при посредстве волокон, которые возникают в клетках зрительного бугра и оканчиваются в полосатом теле, ядрах среднего мозга и гипоталамической области.

Что касается п е р е д н е г о ч е т в е р о х о л м и я (правильнее сказать, двухолмия), у клеток которого оканчивается часть волокон зрительного пути, то оно так же, как и зрительный бугор, не является звеном на пути зрительных волокон к коре головного мозга, Зрительные волокна, вступающие в переднее двухолмие, служат рецепторной частью рефлекторных дуг, при помощи которых регулируются двигательные подкорковые рефлексы.

В переднем двухолмии находятся, кроме того, клетки, от которых отходят волокна, вступающие в зрительные тракты и направляющиеся далее к сетчатке. Высказано предположение, что волокна эти имеют отношение к зрительной адаптации, которая регулируется рефлекторно нервной системой.

Волокна зрительного нерва, вступающие в переднее двухолмие, не являются также и частью рефлекторной дуги световой реакции зрачка. Хотя дуга светового рефлекса до сих пор не может считаться окончательно установленной, но несомненно, что световые раздражения поступают в средний мозг по волокнам зрительного нерва и что импульсы выходят из среднего мозга через ядро Якубовича-Эдингер-Вестфаля по висцеральным волокнам глазодвигательного нерва (с перерывом их в цилиарном узле, о чем говорилось выше). Не вполне ясным оставалось, каким путем устанавливается связь зрительных волокон с ядром Якубовича-Эдингер-Вестфаля — очевидно, не через переднее двухолмие, не через наружное коленчатое тело и не через зрительный бугор, так как разрушение этих образований не ведет к нарушениям светового рефлекса. В настоящее время считают, что путь светового рефлекса зрачка проходит через так называемую п р е т е к т а л ь н у ю о б л а с т ь (area praetectalis), расположенную впереди переднего двухолмия, на границе между ним и зрительным бугром.

У клеток этой области, по всей вероятности, прерываются зрительные волокна, и отсюда, из этих клеток, начинаются волокна, идущие к ядру Якубовича-Эдингер- Вестфаля; часть этих волокон перекрещивается в задней спайке (commissura posterior), часть же остается неперекрещенной (Гринштейн). Нарушения зрачкового светового рефлекса приходится нередко наблюдать в клинике глазных болезней (рис. 57). В одних случаях речь идет о поражении ядра Якубовича-Эдингер-Вестфаля и выходящих из него волокон; для этих случаев типичным является утрата как световой реакции зрачка, так одновременно и

реакции на аккомодацию и конвергенцию. В других случаях страдает только реакция на свет, реакция же на аккомодацию и конвергенцию сохраняется – хорошо известный окулистам симптом Арджиль-Робертсона; в этих случаях патологический очаг должен находиться в области задней спайки, причем практически речь идет чаще всего о сиилитических заболеваниях этой области, так как именно эти заболевания рано и часто поражают данную область.

Следует указать, что парасимпатический центр зрачка, расположенный в четверохолмии, связан с гилоталамическим центром (симпатическим) расширителя зрачка, причем последний центр может тормозить функцию

первого.

Наконец,

необходимо учитывать, что в коре головного мозга есть аппараты, как суживающие, так и расширяющие зрачок (в частности, в некоторых участках коры затылочной

доли).

Что |

касается |

н а р у ж н о г |

|

|

о |

к л е т о ч н о |

|

г о |

тела и его |

физиологической роли, то именно только оно является несомненным промежуточным звеном между сетчаткой и корковым зрительным центром.

Из клеточных групп наружного коленчатого тела возникают в качестве аксонов этих клеток волокна, которые образуют сначала так называемое поле Вернике, затем переходят в заднее бедро внутренней капсулы (capsula interna) и, вступая

в белое вещество затылочной доли и образуя зрительный пучок Грациоле, заканчиваются в корковых зрительных центрах, в области шпорной борозды (fissura calcarina).

Область эта соответствует так называемому 17 полю Бродмана (разделившему, как известно, всю поверхность коры головного мозга, в зависимости от структуры, на 52 поля, причем каждое из них обладает своей определенной структурой). Поле 17 имеет вид треугольника, вершина которого обращена кпереди, а основания кзади.

У большинства людей поле это расположено целиком на внутренней поверхности коры, доходя до затылочного полюса. У некоторых людей небольшая часть его заходит на наружную поверхность затылочной доли (рис. 58).

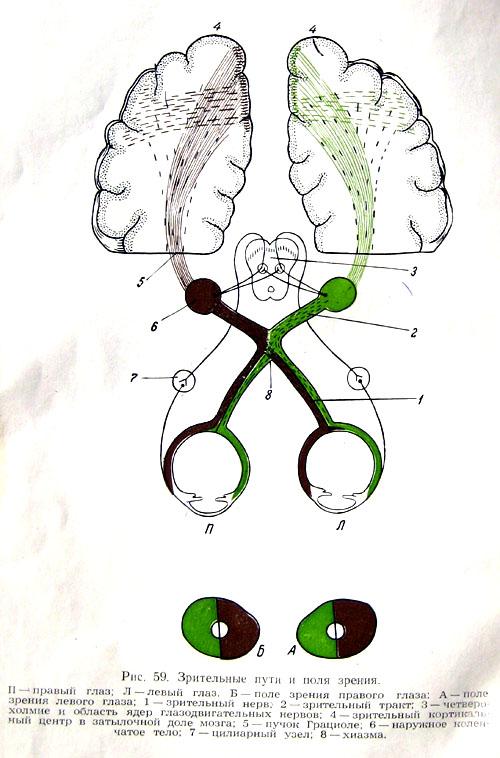

Так как поле 17 получает волокна из зрительного пучка, который возникает из наружного коленчатого тела, то каждое поле 17 оказывается связанным с сетчаткой того и другого глаза, а именно с наружной половиной сетчатки глаза одноименной стороны и внутренней половиной сетчатки глаза противоположной стороны (рис. 59).

Как показали клинические и экспериментальные исследования, в поле 17 имеется определенная проекция сетчатки, т. е. каждой определенной точке сетчатки соответствует определенная точка поля 17, причем верхние части сетчатки соответствуют верхней части поля 17, нижние части сетчатки — нижней части поля 17, передние (периферические) части сетчатки соответствуют передней части поля 17 и задняя (макулярная) часть сетчатки — задней части поля 17 (рис. 60).

Таким образом, самые задние части поля 17 воспринимают импульсы от желтого пятна, лежащие более кпереди — из более периферических участков сетчатки, служащих для бинокул я р н о г о зрения, а самые передние части поля 17 — из самых периферических участков, т. е. служащих для м о н о к у л я р н ого зрения.

Вследствие этого при патологических состояниях, когда страдают самые передние части поля 17, могут наблюдаться монокулярные скотомы (в наружной половине поля зрения противоположной стороны), в то время как поражения остальной части поля 17 дают обычно очень характерные симметричны

е

(гомонимные) выпадения в поле зрения обоих глаз, чаще всего гемианоптиче ского или квадрантного типа.

Как

указывалось выше, каждое полушарие получает волокна от одной из двух половин каждой сетчатки. Однако по отношению к желтому пятну допускалось существовани

е

двусторонней его связи с кортикальными центрами, т. е. считалось, что центральная ямка (fovea centralis) каждого глаза имеет свое представительство в зрительных сферах обоих полушарий. Допущение это основывалось на клинических